降水专家论证方案技术不可行Word文件下载.docx

《降水专家论证方案技术不可行Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《降水专家论证方案技术不可行Word文件下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

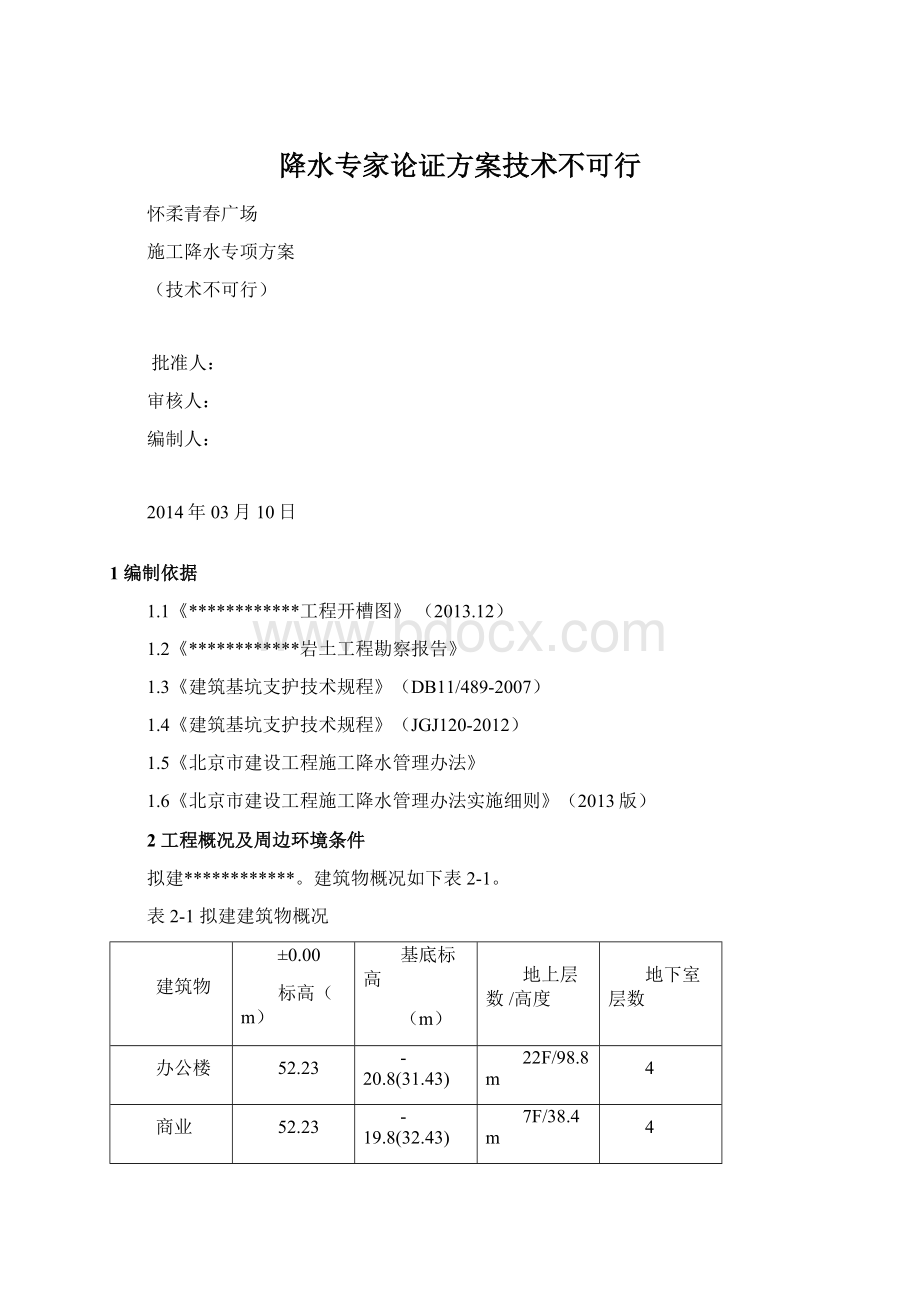

-18.6(33.63)

8F/42.5m

本工程场地目前为拆迁后的空地,基坑降水与开挖影响范围有一些建筑物和管线,详见总平面图和管线图。

本工程基坑支护设计桩锚支护结构,肥槽宽度为1.0m。

3工程地质、水文地质条件

拟建场区************。

本场区西侧约450m为怀柔水库,目前水库水面标高约为59.00m。

勘察时各钻孔孔口处地面标高为51.23~52.87m,最大高差1.64m。

经勘察,本场区内发现一口废井(9#钻孔处),其直径约3.0m,深度约11.3m,现井内为粉质粘土素填土。

根据现场钻探、原位测试及室内土工试验成果,将本次勘察深度范围内的地层,按沉积年代、成因类型划分为近期人工堆积层、新近冲洪积层、第四纪冲洪积层、第四纪坡洪积层和白垩纪火山角砾岩共五大类。

按土层岩性、工程性质指标,对地层做进一步划分,按自上而下的顺序,对各土层分述如下:

表层为厚2.30~11.30m的近期人工堆积的粉质粘土素填土①层及杂填土①1层。

近期人工堆积层以下为新近冲洪积层:

卵石②层:

杂色,稍密~中密,湿~饱和,以石英、长石为主,卵石含量约55%,粒径2~8cm,最大12cm,中粗砂充填,级配一般。

粉质粘土、重粉质粘土、粘土②1层,褐黄色,可塑,很湿,含云母、氧化铁及少量砂粒。

砂质粉土、粘质粉土②2层,褐黄色,中密~密实,湿,含云母、石英、砂粒。

细中砂②3层,褐黄色,稍密~中密,湿~饱和,以石英、长石为主,含少量卵石、砾石;

局部为薄层粗砂,卵石含量达30%。

新近冲洪积层以下为第四纪冲洪积层:

粘土、重粉质粘土、粉质粘土③层,褐黄色,软塑~可塑,湿~很湿,含云母、氧化铁,少量螺壳。

粘质粉土、砂质粉土③1层,褐黄色,中密~密实,湿~很湿,含云母、石英、氧化铁。

卵石④层,杂色,中密~密实,湿~饱和,卵石含量约55%,粒径2~8cm,最大16cm,含漂石,中粗砂充填,级配一般。

细中砂④1层,褐黄色,密实,湿~饱和,以石英、长石为主,含粘粒、砾石;

局部夹薄层粗砂。

粉质粘土④2层,褐黄色,可塑,很湿,含云母、氧化铁、少量砂粒。

粉细砂⑤层,褐黄色,密实,湿~饱和,以石英、长石为主,含少量卵石,与粘土、粉土互层,土质不均;

局部夹薄层粉砂、粗砂。

粉质粘土、重粉质粘土、粘土⑤1层,褐黄色,可塑~硬塑,很湿,含云母、氧化铁等,夹薄层粉土、砂土,土质不均。

粘质粉土、砂质粉土⑤2层,褐黄色,密实,很湿,含云母、氧化铁,少量砂粒。

卵石⑥层,杂色,密实,饱和,卵石含量约60%,粒径2~10cm,最大19cm,局部含漂石,中粗砂充填,级配一般;

该层底局部为粘土充填。

细中砂⑥1层,密实,饱和,以石英、长石为主,局部夹薄层粗砂。

粉质粘土、重粉质粘土⑦层,褐黄色,可塑~硬塑,湿~很湿,含云母、氧化铁、少量砂粒,局部含角砾。

中粗砂⑦1层,褐黄色,密实,湿~饱和,以石英、长石为主,含少量粘粒、风化碎石。

砂质粉土⑦2层,褐黄色,密实,很湿,含云母、石英、氧化铁。

第四纪冲洪积层以下为第四纪坡洪积层:

卵石⑧层,杂色,密实,饱和,卵石含量约55%,粒径2~8cm,最大19cm,含漂石,由粘性土与中粗砂充填,级配一般。

细中砂⑧1层,密实,饱和,以石英、长石为主,含少量粘粒、砾石,局部夹粗砂层。

粉质粘土⑧2层,褐黄色,可塑,很湿,含云母、氧化铁、少量砂粒、风化角砾。

粉质粘土、重粉质粘土⑨层,褐黄色,可塑,很湿,含云母、氧化铁、少量角砾;

局部夹薄层粘质粉土。

中砂⑨1层,褐黄色,密实,饱和,以石英、长石为主,含少量粘粒、砾石,局部含风化角砾。

第四纪坡洪积层以下为白垩纪火山角砾岩:

全风化火山角砾岩⑩层,杂色,组织结构部分已完全破坏,岩石已风化成土状或砂状,干钻可钻进,该层局部上部为薄层残积土,其岩体基本质量等级为V级。

强风化火山角砾岩⑾层,灰红色~浅灰色,组织结构大部分破坏,节理裂隙非常发育,岩体结构破碎,不易取芯,钻进较困难,其岩体基本质量等级为IV级。

中风化火山角砾岩⑿层,灰红色~浅灰色,组织结构部分破坏,节理裂隙发育,岩芯呈中长柱状,约10~70cm,用岩芯钻方可钻进,其岩体基本质量等级为Ⅲ级。

根据本工程的岩土工程勘察报告,本工程地下水概况见表3-1。

,本工程概化后的地质剖面如下图3-1。

图3-1典型地质剖面图

表3-1下水位综合统计表

地下水层号

地下水类型

静止水位(m)

地下水

赋存条件

补给方式

排泄方式

承压水头

备注

水位埋深

水位标高

1

台地潜水

4.80~5.90

46.18~47.01

②层卵石及

②3层细中砂

大气降水、侧向径流

蒸发、

侧向径流

/

2

层间潜水

8.00~8.20

43.38~43.81

③1层粘质粉土、砂质粉土

侧向径流、越流

微承压性

局部存在

3

16.30~17.80

33.78~36.56

④层卵石、④1层细中砂

在区域上,3、4层连通为一层水

承压水

24.30

27.51

⑥层卵石、⑥1层细中砂、⑧层卵石、⑧1层细中砂

根据对本工程的地层和地下水的认真分析,结合勘察报告,概化后的地下水情况如上图3-1所示。

其中与本工程基坑降水有关的地下水为第一层台地潜水,含水层为②层卵石及②3层细中砂,第二层层间潜水,含水层为④层卵石、④1层细中砂,以及⑥层卵石、⑧层卵石、⑧1层细中砂等。

详细的地质地下水条件见本工程的岩土工程勘察报告。

4不采用帷幕隔水方法理由和依据

依据2013版《专家评审细则》,若基底位于含水层中,且基底之下5m范围内无适当的隔水层,可认定为帷幕隔水技术不合理。

根据上图所示,基底位于卵石和细中砂之中,且该含水层中基底以下近10m之内无适当的隔水层。

因此可判定为采用帷幕隔水方法在技术上不可行。

其中的粉质粘土

1层厚度很薄,且在多个地方缺失。

故可以认为含水层④层卵石、

层细中砂,以及⑥层卵石、⑥1层细中砂中的地下水是联通的,可以作为同一含水层考虑。

5水量计算方法及预估总抽水量

本工程基底标高有三种,按照不利情况考虑,本工程按照31.43m的基底标高进行降水设计。

降水包括第一层台地潜水,含水层为②层卵石及②3层细中砂;

以及第二层层间潜水,含水层为④层卵石、

层细中砂,以及⑥层卵石、⑧层卵石、⑧1层细中砂等。

基坑降水深度降至基底下0.5m。

根据上述的基坑降水深度,本工程降水采用管井进行降水,未穿透含水层,降水井布置见附图1“基坑降水平面图”。

其中的第一层地下水按照潜水完整井模型进行计算,第二层水按照潜水非完整井降水计算模型进行设计计算。

此部位基坑涌水量按照圆形基坑潜水非完整井进行计算。

具体地层剖面参照图1。

本工程基坑开挖面积为9870m2。

5.1计算基坑等效半径(r0)

按照下式

(1)进行计算

(1)

式中:

r0—矩形基坑的等效半径(m)

F—基坑的等效面积,9870(m2)

计算结果r0=56.13(m)。

5.2含水层及其特征

概化后的含水层有关参数概略如下表5-1:

表5-1含水层参数表

序号

土性

厚度(m)

渗透系数k(m/d)

②层卵石

1.0

80.0

勘察报告

卵石

层

4.9

细中砂

2.8

17.0

6.0

5.3计算等效渗透系数(k)

本工程降水深度范围内主要含水层④层卵石、④1层细中砂,以及⑥层卵石等效渗透系数计算如下式

(1):

(1)

经计算:

k=(4.9X80+2.8X17+6.0X80)/(4.9+2.8+6.0)=67.12(m/d)。

5.4降水影响半径

按照下式(3)进行计算:

R=

(3)

R—降水影响半径(m)

S—基坑水位降深(m)

k—含水层的渗透系数(m/d)

H—含水层厚度(m)

第一层水R1=17.89(m)

第二层水R2=152.06(m)

5.5概化后的第一层地下水基坑涌水量(Q)

第一层水按照潜水含水层完整井进行计算,即按照下式(4)进行计算:

(4)

式中各参数的意义同前,H=1.0m,S=1.0m,,则Q1=909.59(m3/d)。

5.6概化后的第二层地下水基坑涌水量(Q)

第二层水按照潜水含水层非完整井进行计算,即按照下式(5)进行计算:

(5)

l—滤水器进水部分长度,4m;

h—基坑动水位至含水层底板厚度,10.2m;

hm=0.5(h+H)=0.5(10.2+13.7)=11.95(m);

H=13.7m,S=4.7m;

其它各参数的意义同前。

则Q2=1935.0(m3/d)

6预估总抽水量(Qz)

预计总抽水时间为240天,总抽水量按照下式(6)计算:

Qz=∑βQd(6)

β为折减系数,按下表取值:

表6-1基坑涌水量折减系数β取值表

降水井类别

d<30天

30天≤d≤100天

d>100天

s/H<

1/3

2/3

s/H>

潜水井

0.8

0.7

0.85

0.55

0.65

0.5

0.35

承压水井

0.9

0.75

注:

d──抽水时间,日;

s──水位降深,m;

H──含水层厚度(潜水)或承压水水头(承压水),m。

∑-分时间段累计

则:

Qz1=0.7×

909.59×

30+0.55×

70+0.35×

140=98690.5(m3)

Qz2=0.8×

1935.0×

30+0.7×

70+0.5×

140=276705.0(m3)

二者合计375395.5(m3)。

7管井降水和排水系统设计

本工程采用管井降水方案。

7.1降水系统设计

沿基坑外侧布置降水井,井中心线距基坑开挖上口线1.0-1.50m,井间距9m。

井底面绝对标高23.0m。

井身构造:

井径600mm,井管Φ400无砂砼管,过滤器与井管材料相同,孔隙率25~30%,滤管外包一层60~80目尼龙网,滤料:

粒径3~5mm圆砾。

7.2排水系统设计

水泵:

采用扬程大于35m潜水泵。

排水总管:

采用直径200mm钢管、PVC管,根据现场排水出口位置,沿降水井周边布置。

排水管线坡度不小于1‰。

沉淀池两个:

容积6m3/个。

7.3观测井设计

在基坑中心位置布置1口观测井。

观测井结构:

井深10.0m,孔径130mm,下入直径45mm的塑料管,下部2m塑料管加工成滤水管(打孔、包纱网),孔内填入砾石滤料,上部2m用粘土封孔。

8管井降水施工

8.1放井位

按设计要求和井位平面图布设井位并测量地面标高,井位与设计要求偏差≯500mm,井位遇有地下障碍物需进行破碎,当因障碍物影响而偏差过大时,应与设计人员协商。

定井位应由专业测量人员进行,井位应设置显著标志,必要时采用钢钎打入地面下300mm,并灌入石灰粉,定位完毕请监理组织验收。

8.2挖泥浆池

根据场地条件在基坑内距降水井3m处挖泥浆池,每4口井共用一个泥浆池。

废浆应及时外运并作妥善处理,保持现场环境卫生。

8.3挖探坑

为清除井位下障碍物,应在井位处挖探坑,直径800mm,深1.0~1.5m,井口土质松散时,须设置护筒,避免泥浆侵泡、冲刷导致孔口坍塌。

8.4成孔

管井采用反循环钻机成孔,泥浆护壁。

井径不小于600mm,井孔应保持圆正垂直,孔深与设计井深误差小于500mm。

8.5换浆

井管下入前应注入清水置换泥浆,并用水泵或捞砂管抽出沉渣,使井内泥浆密度保持在1.05~1.10g/cm3。

8.6吊放井管

井管采用无砂砼管,在混凝土预制托底上放置井管,在底部中间设导中器,井管四周外包两层80目尼龙网,栓8号铁丝,缓缓下放,当管口与井口相差200mm时,接上节井管,接头处用玻璃丝布粘贴,以免挤入泥砂淤塞井管,竖向用4条30mm宽竹条固定井管。

为防止上下节错位,在下管前将井管依方向立直。

吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防止雨水泥砂或异物流入井中,井管要高出地面200mm,井口加盖。

8.7填滤料

井管吊装就位后,及时填充滤料,用锹将砾料沿井管四周均匀填料,防止架空,保证填料量不少于设计填料量的95%。

8.8洗井

成井后,借助空压机清除孔内泥浆,至井内完全出清水止,再用污水泵反复进行恢复性抽洗,抽洗次数不得少于6次。

洗井应在成井4小时内进行。

洗井后可进行试验性抽水,确定单井出水量及水位降低能否满足设计要求。

8.9水泵安装

潜水泵用绝缘材料绳吊放。

安装并接通电源,每井附近架立电线杆,铺设电缆和电闸箱,做到单井单控电源,并安装时间水位继电自动抽水装置和漏电保护系统。

8.10铺设排水管网

排水管网采用钢管、硬塑料管做为排水主管路,排水管直径150mm,必要时可采用多向排水。

排水管线布置在降水井外侧,每5~8m砖砌托台,排水管居中放置。

井口设置保护砌衬并加盖。

排水管网向水流方向的倾斜度以1‰为宜。

在排水管网进入市政雨水管线接口处设置沉淀池,沉淀池采用砌砖池,规格为2.00m×

1.50m×

1.50m,池中间砌一道1.00m高的矮墙。

水先排入一个半池中,水面高于1.00m后流入另一个半池,这样,水中的砂便可沉淀在进水的半池中,清水通过另一个半池的出水口与明渠堰槽流量计相连,经过计量后排入市政管线。

沉淀池内壁须做防水处理。

8.11抽降

联网抽降后应连续抽水,不应中途间断,水泵、井管维修应逐一进行。

开始抽水时,因出水量大,为防止排水管网排水能力不足,可有间隔的逐一起动水泵。

抽水开始后,应做抽水试验,检验单井出水量、出砂量及含水层渗透系数。

当出砂量过大,可将水泵上提,如出砂量仍然较大,应重新洗井或停泵补井。

8.12水位观测

抽水前应进行静止水位的观测,抽水初期每天观测2次,水位稳定后应每天观测1次,水位观测精度±

2cm,并绘制地下水水位降深曲线。

8.13抽降及维护

现场降水人员每天24小时值班,对不能正常工作的水泵必须及时更换,保证抽降效果。

每天早晚检查现场降水线路,保证现场降水用电安全。

定期清理降水管线、沉淀池里的泥沙,保证排水线路畅通。

8.14封井

基槽回填至地下水水位标高以上0.8m后,降水停止。

井孔用现场开挖的粘性土回填。

9降水对施工安全和环境影响的评估

本工程降水目的在于疏干基底下第一层潜水,降低第二层承压水水位。

对环境的影响在于水位降低产生附加沉降和抽水过程中细颗粒流失形成地下空洞。

9.1分层总和法计算附加沉降

因本工程降水深度范围内的地层主要为卵石

层、卵石

层,地下水类型为潜水。

其水位降低产生附加沉降的最大值部位应该在这里。

为此,计算该部位的沉降如下。

其沉降计算方法如下:

(9-1)

s──降水引起的地层变形量(m);

ψw──沉降计算经验系数,取ψw=1;

──降水引起的地面下第i土层中点处的附加有效应力(kPa);

Δhi──第i层土的厚度(m);

Esi──第i层土的压缩模量(kPa);

应取土的自重应力至自重应力与附加有效应力之和的压力段的压缩模量值。

则抽降第一层水引起的沉降S1=1.0×

0.5×

10×

1.0/25000=0.2(mm);

则抽降第二层水引起的沉降S1=1.0×

4.7×

10.0/30000=0.783(mm);

二者合计0.983mm。

9.2对周边环境的影响

因沉降值不大,可以忽略上述沉降对周边环境以及建筑物和构筑物的影响。

9.3防止降水井施工和抽水产生地下空洞的措施

因本工程基坑开挖降水影响深度范围内的砂层很厚,故降水井设计和施工中,应注意施工降水对砂层的抽排作用,因采取了有效的措施,同时降水深度较小,故施工降水引起地下空洞的机会很小。

为谨慎起见,也采取如下预防措施:

(1)管井成孔采用反循环钻机成孔,泥浆护壁,预防塌孔;

无砂砼滤管外包一层60~80目尼龙网,防止土颗粒流失。

(2)严格控制含砂量,选择优质的无砂砼滤管,外包二层80目尼龙网,防止土颗粒流失。

将含砂量降水初期控制在半小时内含砂量小于1/10000;

降水过程中管井正常运行时含砂量小于1/50000。

(3)基坑回填后及时用粘性土回填封井。

10抽水量计量方法、计量设施和措施

10.1沉砂池的位置、计量方法和仪器型号

本工程设计两个总出水口,各设置沉淀池,容积6m3,安装明渠堰槽计量,型号为:

C400-1汇成明渠流量计。

安装完毕,调试合格,并经有关单位验收后,才允许排水。

10.2排水计量的检查和维护

现场负责降水人员应每天不少于两次检查计量排水系统,并做好记录,发现异常时,应及时查明原因,排除故障,保证排水计量系统正常工作。

如不能排除故障,应及时向有关单位报告。

10.3减少抽水量措施

依据地下水位观测结果和基础结构等的施工进度,及时停止抽水。

11地下水综合利用

工地抽排的全部地下水在施工现场进行综合利用,减少资源浪费。

降水优先用于降尘、冲厕、工地车辆的洗刷等方面。

剩余部分,通过和园林、环卫和居民社区联系,将其用于周边指定绿地、景观及环境卫生。

对于本工程结合施工现场和周边情况从以下几个方面对抽排地下水进行综合利用:

(1)、用于工地降尘的喷洒。

主要在工地的土方开挖施工阶段,通过分布在场地四周的降水井直接抽取的地下水对整个土方开挖场地进行喷洒降尘,可利用抽取的地下水3000吨。

(2)、工地厕所的冲洗。

把抽取的地下水通过塑料管排入厕所旁一个专门的集水池之内,然后可以再通过专用泵定时或采用自控方式将地下水用于工地厕所的卫生处理,可利用抽取的地下水3000吨。

(3)、工地车辆的洗刷。

在施工场地出入口设置洗车池,将降水抽取的地下水排入洗车池用于工地车辆的洗刷,可利用抽取的地下水3000吨。

(4)、周边绿化。

设置集水池,将抽取的地下水排入集水池,和周边居委会和园林单位联系,使用抽取的地下水进行绿地和绿化带的浇灌,可利用抽取的地下水2000吨。

(5)、环卫。

和环卫单位联系,让洒水车进入工地,将经过沉淀的地下水抽入洒水车作为环卫用水,可利用抽取的地下水5000吨。