规模经济案例Word格式文档下载.docx

《规模经济案例Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《规模经济案例Word格式文档下载.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

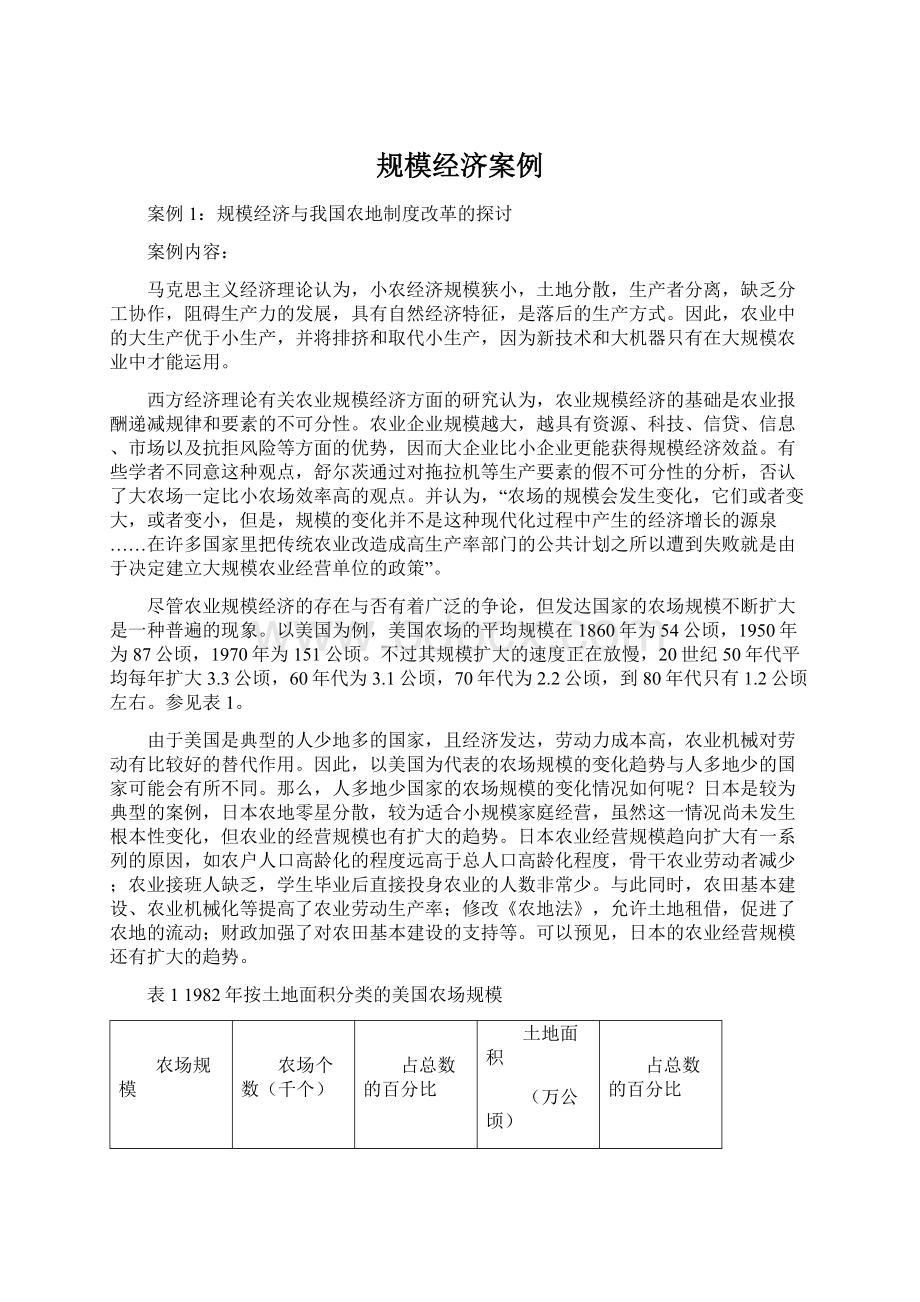

10英亩以下

188

8.4

28

0.1

10—49英亩

449

20.0

490

1.2

50—99英亩

344

15.4

1004

2.5

100—179英亩

368

16.4

2020

5.1

180—259英亩

211

9.4

1850

4.6

260—499英亩

315

14.1

4572

11.5

500—999英亩

204

9.1

5687

14.2

1000—1999英亩

97

4.3

5360

13.4

2000英亩以上

65

2.9

18924

47.4

总计

2241

100.0

39946

资料来源:

赖泽源:

《比较农地制度》,经济管理出版社,1996年版。

我国农业在20世纪50年代中期开始走上合作化之路,几经周折,最终确定为集体所有集体经营的生产队体制。

实行这种体制的目标,一是追求社会平等、消除剥削,二是为了追求规模经济效益,克服小生产的规模不经济问题。

但这种集体农作形式无法克服偷懒和“搭便车”问题,管理水平也跟不上,结果导致农业合作化以后到家庭农作制推广以前这段时间的低效率。

为了摆脱集体农业的低效率局面,家庭农作制应运而生。

但家庭农作制的形成没有多少理论准备,而是少数农民冒着巨大的政治风险,在口粮极度短缺的巨大生存压力下,从生产责任制形式开始,得到政府的认可后迅速推广。

由于从农地的公有公营到家庭农作制是生存压力逼出来的,所以对解决温饱问题特别有效。

然而家庭农作制的制度效力在较短时间内就释放完毕,对农业现代化的实现就显得较为乏力。

其中的主要原因是,家庭农作制不能获得规模经济效益,不能很好地解决农业生产的小农户大市场的弊端,农民为农产品交易付出极高的成本,从而使得农业的比较效益仍然低下。

案例评析:

对于农业规模经济的存在与否,必须依靠实证研究,但实证研究也没有得出一致结论,多数研究认为农业规模经济并不显著。

美国农业部专家分析了大量不同规模农场的生产费用的资料,认为单人或双人经营的机械化家庭农场效率最高。

发展经济学家基思·

格里芬认为,单位面积产量(或收益)和附加值随农场规模的扩大而下降。

普罗斯特曼认为,粮食生产的规模效益非常有限,且存在许多规模不经济的事实。

世界银行的一项研究也表明,当农场规模超过拥有一台中型拖拉机的家庭农场可以管理的规模,不会取得任何规模效益。

据黄祖辉教授对浙江省不同地区28个不同粮田经营规模农户的统计分析表明,农户粮田经营规模与每亩成本(含家庭自用工)的相关性不显著,亩产与规模变动不存在显著相关关系。

路南等人对苏南部分地区的实证研究则显示,即使不计算社区的补贴,种粮大户的每亩物质费用投入、每50公斤晚稻生产成本和每亩成本均比一般农户为大,而村办农场又比种粮大户为高。

农业部农村改革试验区办公室的一份研究报告认为,经济发达地区粮田实行规模经营后,粮食生产平均成本不是下降,而是上升。

任治君认为,规模经营与增产目标相悖。

江苏省农业现代化试验区领导小组的报告认为,规模经营户的年均亩产比一般农户为高。

张光辉认为农业规模经营与提高单产并行不悖。

通过以上分析可知,目前国内外的理论研究和实证分析没有得出农业规模经济的一致结论,对此,作如下分析:

第一,关于规模经济的实证分析受到获取数据方面的种种限制,更兼各个国家或地区的资本与劳动的替代关系不尽一致,不同的研究就会得出不同的结论。

更加准确的研究结论需要长期的大范围的数据支持,不同经济发展水平和技术水平的农业规模经营的临界点可能不同。

第二,以美国为代表的较高的农业生产率不完全来源于规模效益或资本密集,在很大程度上是资源优化配置的结果。

因为美国的劳力资源相对缺乏,而资本和土地资源相对丰富,因而以资本替代劳动在资源配置上是合理的。

相比之下,我国农业劳动力资源丰富,而土地稀缺,在农业经营中必须充分利用劳动力资源。

第三,评价农业规模经营的效益既要考虑劳动生产率,也要考虑土地生产率。

在一般情况下,劳动生产率随劳均耕地的扩大而同步提高。

但劳动生产率指标忽略了家庭劳动投入的差异,也没有将雇工因素考虑进去,容易给人造成大型机械化农场比小型家庭农场效率高的印象。

由于我国土地资源稀缺,应尽可能地提高土地生产率。

第四,各地为推行规模经营,采取相当力度的扶持政策值得商榷。

为扩大规模经营,我国很多地区的地方政府,在农业投入方面给予农业经营大户很大的帮助,经营大户常常得到社区的高额补贴,这在一定程度上扭曲了农业规模经营的生产成本与效益之间的关系。

如果高额补贴落到实处,则规模经营有利无险。

这就使人产生疑问,如果规模经营的效益十分明显,为什么还给予如此多的优惠政策?

用国家和集体的大量资金支持少数人搞规模经营显然有失公平。

特别是在一些欠发达地区,大部分农户还不太愿意放弃土地,实行“两田制”,将很大一部分耕地作为责任田实行招标承包,显然是对缺乏招标竞争实力的农户正当权益的严重侵犯与剥夺。

这种人为推动土地规模经营的做法显然是不符合市场经济法则的行政行为。

第五,目前农村土地使用权的流转不规范。

由于经济发达地区农村非农产业的迅速发展,非农收入已经成为农户家庭收入的主要来源。

在农业比较效益不高时,土地复种指数下降,抛荒现象日益严重,同时推动了土地使用权的私下流转和相对集中,而这种流转和集中无章无法,非常不规范。

在这种情况下,政府有必要采取积极措施推动土地的集中经营,提高土地生产率。

尽管农业规模经济的存在与否以及临界点如何确定还没有得出一致的结论,然而农业经济增长和农业现代化与我国家庭农作制的矛盾不可回避。

首先,西方有关农业规模经济的争论是在机械化大生产与土地所有权自由流动的基础上展开的,而我国农业基本上停留在传统农业阶段,且土地的流动受到极大的限制。

也就是说,西方有关规模经济理论与我国规模经济理论研究的现实经济背景有巨大的差异。

分散的小规模经营格局,必将带来农民就业的兼业化,而兼业化不利于获得分工的收益,与社会分工的大潮流相悖。

如果不突破家庭农作制的局限,获得制度变迁方面的种种好处,就难以使农业经济在比较短的时间内跃上更高的台阶。

其次,部分经济学家对农业规模经济方面的研究得出的农业企业并不一定需要太大规模的结论,其实不符合生存法则。

如果土地市场是竞争性的,交易双方在竞争中形成的土地价格就是均衡价格,在竞争中形成的农业规模就应该是合理规模(这其中当然不排除各个国家有关土地交易方面的种种限制对现实农场规模的影响)。

因为在竞争性市场中一般不存在市场失败问题,没有多少垄断力量左右市场,扭曲价格,造成社会福利的净损失。

如果我们相信市场,则竞争性市场中的农场规模就是符合生存法则的规模。

再次,家庭农作制使农户处于市场交易的弱势地位,农户为农产品的交易付出过高成本。

从计划经济向市场经济的转轨过程中,农户面临的农产品市场几乎是完全竞争的,但同时面对的还有不完全竞争的市场经济环境,主要表现在以下两个方面:

一是农户数量多而分散,对市场信息掌握不充分;

二是横亘在农户与市场之间的各种加工、流通、科技、信息等服务组织的数量少而集中,不少处于垄断地位,它们控制市场的手段和掌握的市场信息远多于农户,形成市场交易的地位和信息的严重不对称。

农户在经营中与这些组织打交道时总是处于弱势地位,承担了极大的风险,利益得不到应有的保证。

复次,有关研究认为,扩大农地规模经营会恶化农村就业状况,产生一定的政策成本问题,并没有客观的依据。

当初联产承包责任制的推广产生的大量农业剩余劳动力,在政府允许农民进城务工经商后得到了缓解,并促进了乡镇企业的发展。

农业中出现越来越多的剩余劳动力说明了农业生产率的提高,我们不能人为地限制农业经营规模的扩大。

政府担心的是,为了扩大农业经营规模,必须适当放宽土地流动的限制,可能导致土地占有的不均衡,会危及农村社会的稳定。

但农村社会的稳定与否并不完全取决于土地占有的绝对均衡,而是取决于财富占有的差距必须控制在一个合适的范围内。

最后,部分经济学家认为我国目前不具备扩大农业规模经营的条件的观点似是而非。

农业劳动力的大量剩余已经说明了我国农业经营规模太小,有扩大经营规模的内在需求,这与我国农业的技术基础、市场发育状况等并没有客观的必然联系。

要获得农业的规模经济效益,就必须使农业经营达到一定的规模。

那么,农地经营的合理规模到底是多少呢?

要给出一个确切的理论界限是非常困难的。

不同的经济发展水平,不同的农业生态环境与地形地貌,劳动与资本的替代关系等都会在一定程度上影响对农业规模的合理性判断。

由于农业经营的合理规模受农业结构、不同区域以及地形地貌的影响,因此可以考虑将全国分成若干个典型的农区,在不同的农区中还要根据农户的种植结构不同区分不同的农户类型,在这样的基础上分别研究农业经营的规模界限。

选定农业区域与农户类型,对单位土地面积上需要的劳动力数量进行细致的调研,就可以得出农业劳动力充分就业意义上的最小有效规模。

比方说,1亩土地需要0.2个劳动力,则1个劳动力就可以耕种5亩土地,两个劳动力的家庭农场就至少应该拥有10亩土地,否则就有劳动力的剩余,故10亩就是该家庭农场的最小规模。

如果该家庭的土地面积小于10亩,就必须兼业经营以获得额外收入。

如是也只解决了农业劳动力充分就业意义上的家庭农场的最小规模问题,但这不一定是最有效率的规模。

要得出真正意义上的土地有效规模,其先决条件是土地的充分自由流动,市场竞争会使得农地规模收敛于有效规模,至少可以逼近有效规模,但我国农村的土地流动受到极大的限制。

因此,要获得土地规模收益,就必须探索适当的土地流转机制。

对于农业规模经济的获得与农村土地制度的衔接,可作如下思考:

第一,农地国有制不可取。

针对当前农村土地所有制的缺陷,少数学者主张实行农村土地的国有化。

农地国有化的主张其实仍然没有摆脱土地所有制姓“社”姓“资”的纠缠,土地的流动就只能是使用权而不是所有权,是一种“准土地买卖”,交易“不彻底”。

将农地挂上一个国有的标牌,国家如何行使其所有权呢?

又如何保证土地使用权人不侵犯所有权人的利益呢?

激励与监督机制如何起作用呢?

这一系列的理论问题都难以圆满解答。

这里还有一个管理的质量与管理成本问题,即实行农地国有制以后国家可能对数量如此庞大的国有土地的管理力所不及,即使可能,政府面对千家万户的农地管理,会产生巨大的管理成本。

为了一个土地国有的名分而花费巨额代价有什么必要呢?

何况还没有什么明确的目标。

第二,土地承包经营权随着市场经济体制的完善终将趋向单一的物权性质。

目前土地承包经营权具有多重性质,且彼此交织,共同推动着土地承包经营权的发展变化。

但从其变迁的趋势可以看出,由于土地承包经营权取得方式的社会化、市场化与价值化倾向,土地承包经营权的多重性质最终将趋向单一的物权性质,成为社区农户对特定地块的排他性支配权。

第三,必须应用市场机制配置农村土地资源。

现阶段的土地资源配置方法仍然依靠行政手段,农民凭其集体成员身份享有土地承包经营权,这种方法依旧没有摆脱农民家庭生育成本外部化问题。

当农民家庭增加人口时,农民可以凭借其集体成员身份分享土地承包经营权,向集体组织施加压力,迫使集体组织对承包地作出调整,而不会通过市场交易向其他农户购买土地承包经营权。

这样一方面使得增加人口的农户外化一部分生育成本,另一方面阻碍了农村土地资源的优化配置。

因此,在集体与农民之间的土地承包经营关系中必须引入市场机制,促使土地在农业生产经营主体之间的自由流动,才有可能使农地的经营规模逐步逼近有效规模。

同时可以避免频繁的行政性土地调整而引发的矛盾,有利于农村社会的稳定,也有利于调动农民进行长期投入的积极性,抑制掠夺式经营的短期行为。

第四,在放开土地承包经营权市场的前提下,逐步放开土地所有权市场。

通过限制某种生产要素的流动从而达到稳定社会的目的不是市场经济的本义,市场经济决不是限制市场的作用。

而以土地使用权流转为基础的土地流转制度会产生较大的社会成本,不利于效率的提高。

因此,可以采取稳中求进的方针,逐步放开土地市场。

在发达的农村地区率先放开土地所有权市场,落后地区应大胆放开承包经营权的交易,等条件成熟时扩大到所有权的交易。

第五,从规模经济角度出发并为社会平等计,要设置家庭或个人拥有土地数量的上限。

根据国外的相关研究,自有农场比租佃农场的效率高。

这一点很好理解,因为租佃要耗费交易成本,同时租佃农场的农场主不是土地的所有权人,其对农场土地的管理与投资就受到一定的影响。

这方面的研究还表明,自有自营农场比“雇佣”农场的效率高,这与监督的困难与监督的成本有关。

也就是说,从规模经济的角度出发,家庭拥有的土地规模不应该超过其耕作能力。

因此,为规模经济计,可以考虑以家庭劳动力数量为标准设置家庭或个人拥有土地数量的界限。

这个标准是动态的,因为生产技术和管理技术在不断提高,标准就会变动。

我国自秦汉以来,土地占有总是在均衡与不均衡之间徘徊,而其总的趋势是倾向于不均衡,当土地占有的不均衡达到一定界限时就会发生社会变革(一般是爆发农民起义推翻旧的封建王朝,建立新的封建王朝),求得土地占有的相对均衡。

土地占有均衡与不均衡的变迁总是伴随着血腥的杀戮,使得封建王朝的兴衰周而复始,土地制度是我们窥测中国古代历史的一面镜子。

而现实的经济环境已经发生了巨大变化,社会生产率空前提高,农业土地虽然起着社会保障功能的作用,但其重要性与古代相比已大为下降。

农民在农业以外有着更多的就业机会,而且随着社会经济的发展,这种机会越来越多,土地的社会保障功能越来越弱化。

尽管如此,在现实的经济环境下,土地仍然是农民最重要的生产资料。

当土地占有达到某一不均衡的界限时,同样可能爆发社会危机,不能一味追求农业生产的效率而忽视了平等问题。

为社会平等计,必须对家庭或个人占有的土地数量进行限制。

结合规模经济标准,可将家庭拥有的土地数量标准定义为以土地面积计量的耕作能力。

以上就是我国家庭农作制背景下土地占有规模的初步结论,这种既允许土地的自由流动,又对土地拥有数量进行限制的土地占有模式符合市场经济的一般规律。

市场经济的根本要求之一就是一切可流动的资源都应该流动,一切市场可以发挥作用的领域都应当交给市场,而当市场力量产生某些负面作用的时候,就要对相关领域进行必要的管制。

要使土地资源自由流动,又对家庭或个人拥有的土地数量进行限制,须加强土地所有权的登记造册工作,为土地所有权人发放土地所有权证书。

并对土地所有权的变更进行管理,即土地所有权的变更不能私下进行,而要通过有关土地管理部门,以利于政府对家庭或个人对土地占有数量进行管制,防止土地占有的不均衡超过所设定的界限。

案例讨论:

1.你认为在现行家庭农作制条件下如何充分发挥农业规模经济效益?

2.有关农业规模经济的研究结论对指导我国农村土地制度改革与完善有何指导意义?

3.阻碍我国农村家庭扩大农业经营规模的主要原因是什么?

案例2:

中国汽车工业50年

新中国成立50多年来,中国的汽车工业经过创立、成长、发展和全面增长四个不同的阶段。

受特定历史时期政治、经济和意识形态的影响,中国汽车工业的发展在不同阶段呈现各不相同的特点。

中国汽车工业的初创时期(1949-1965):

1949年10月,重工业部机器工业局开始着手筹建新中国的汽车工业。

1953年7月,第一汽车制造厂隆重举行奠基典礼。

毛泽东主席题词“第一汽车制造厂奠基纪念”的汉白玉基石放置在厂区中心广场。

第一汽车制造厂破土动工。

1956年7月,国产第一辆解放牌4吨载货汽车在第一汽车制造厂诞生。

1957年12月,洪都机械厂试制成功东风牌轿车,送往北京向党的“八大”献礼。

1958年9月,一汽试制成功第一辆CA30型2.5吨军用越野汽车,上海汽车装配厂(上海汽车装修厂)试制成功第一辆凤凰牌轿车。

中国汽车工业的成长时期(1966-1980):

1967年4月1日,第二汽车制造厂正式破土动工,举行开工典礼大会。

1971年12月,一汽试制成功60吨矿用自卸汽车。

1979年9月15日,兵器部嘉陵机器厂试制成功第一辆嘉陵牌CJ50型摩托车。

中国汽车工业的发展时期(20世纪80年代):

1983年4月,国家纪委正式批准微型汽车定点方案。

4月11日,第一辆上海桑塔纳牌轿车在上海汽车厂组装成功。

国家规定汽车生产企业有一定比例的汽车产品自销权。

1984年1月15日,由北京汽车制造厂与美国汽车公司(AWC)合资经营的北京吉普汽车有限公司举行开业仪式。

1984年5月,国营长安机器厂与日本铃木自动车工业株式会社达成生产ST90系列微型汽车技贸结合引进技术协议。

1984年10月5日,二汽襄樊基地举行奠基典礼。

1985年3月,中国与德国合营的上海大众汽车有限公司正式成立。

1986年3月,天津汽车工业公司引进日本大发公司夏利轿车许可证转让合同在天津签字。

1986年9月,中法合资广州标致汽车有限公司投产。

1987年8月,国务院北戴河会议讨论发展轿车工业问题,确定一汽、二汽、上海三个轿车生产基地。

1988年5月3日,金杯汽车股份有限公司在沈阳成立。

1988年9月27日,中国北方工业(集团)总公司和德国戴姆勒·

本茨公司关于重型汽车生产许可证转让合同在北京签字。

中国汽车工业的全面发展时期(20世纪90年代):

1990年1月26日,上海汽车工业总公司成立。

1990年5月28日,全国最大的汽车整车测试场地在第二汽车制造厂建成。

1990年11月20日,我国汽车行业规模最大的合资项目——第一汽车制造厂和德国大众汽车公司合资年产15万辆普及型轿车的项目在北京正式签字。

1990年12月20日,第二汽车制造厂与法国雪铁龙汽车公司合资生产轿车项目在巴黎签约。

签约的合同为第一期工程,目标为年产15万辆C级普通型轿车。

最终目标为年产30万辆C级和B级普通轿车。

1991年1月31日,广州市与法国标致汽车公司签订协议,到1992年底,原在法国生产的标致505型系列轿车将全部移到广州生产。

1991年2月8日,我国汽车工业最大的合资企业——一汽大众汽车有限公司正式成立,投资额为42亿元人民币。

第一汽车制造厂与德国大众汽车公司投资比例为6:

4,主要生产具有国际先进水平的普及型溜背式高尔夫和阶背式捷达轿车。

1991年7月22日,中外合资沈阳金杯客车公司成立,由金杯汽车股份有限公司和香港华博财务公司、海南华银国际信托投资公司共同投资组建的合资企业——沈阳金杯客车制造有限公司在沈阳成立。

1993年4月19日,日本汽车界在中国最大的合资企业——江西五十铃汽车有限公司在南昌成立。

1995年5月18日,北京汽车工业集团和集团总公司成立。

北汽集团共有172家成员单位,其中35家组成集团总公司。

1995年9月1日,上海汽车工业(集团)总公司和上海汽车有限公司宣告成立。

1996年5月11日,中德合资的联合汽车电子有限公司在上海浦东新区举行开业和开工奠基庆典。

该项目总投资达26.68亿元,是我国目前一次性投资规模最大的以生产发动机控制系统为主的合资企业。

1997年3月25日,中美合资上海通用汽车有限公司暨泛亚汽车技术中心有限公司的合同和章程在北京人民大会堂签字。

1998年7月1日,广州本田汽车集团有限公司和日本本田技研工业株式会社各出资50%成立广州本田汽车有限公司。

中国汽车工业自20世纪50年代建立第一家汽车制造厂开始,经过50年左右的发展,目前已经形成一个颇具规模的工业体系。

1998年,全国汽车产业的总生产规模达到162.8万辆,其中轿车50.7万辆,货车66.2万辆,客车45.9万辆,在世界各国汽车产量中排名第十。

汽车保有量为1319.3万辆,摩托车保有量达4000万辆,国产汽车在国内汽车市场的占有率达90%以上。

1998年汽车工业总产值为2528亿元,全产业拥有固定资产1500亿元。

然而,同国外汽车业巨头相比,我国汽车工业投资分散、重复建设,缺乏规模经济效益。

目前,我国境内具备资格的汽车整车厂达120多家,其数目相当于全世界所有其他国家汽车厂商的总和。

1997年,我国各类汽车的总产量仅为155.7万辆,不及欧美一家汽车公司的年产量(参见表1和表2)。

1999年,全球汽车品牌年产量排行榜中,排名第一的福特品牌,其年产量为600万辆,就连排名第18的大宇汽车,其年产量也达到90万辆的水平(参见表3)。

值得关注的是,随着经济全球化的不断加深,“规模经济”的最低限度被大大提高了。

对整车企业来说,在20世纪80年代,几十万辆、一百万辆汽车的产量足以达到规模经济,而在90年代却变成了规模不经济。

我们以往所说的15万辆或20万辆产量的最小有效规模,至多是制造环节上单一工厂或生产车间的最小规模,远非一个独立存在的具有完整功能(包括研发、制造、销售、售后服务及独立品牌)的企业所应具备的经济规模。

反映企业综合能力的全球十大品牌,其年产量均超过150万辆。

表1:

中国主要年份汽车产量数单位:

万辆

年份

汽车总产量

载货汽车

客车

轿车

1960

2.2

1.7

0.0

1970

8.7

4.7

1980

22.2

13.5

0.5

1990

50.9

26.9

2.3

4.2

1991

70.8

36.1

8.1

1992

106.1

46.0

16.2

1993

129.6

62.3

22.9

1994

135.3

61.3

19.3