高二语文下学期期中试题一二区春考班Word下载.docx

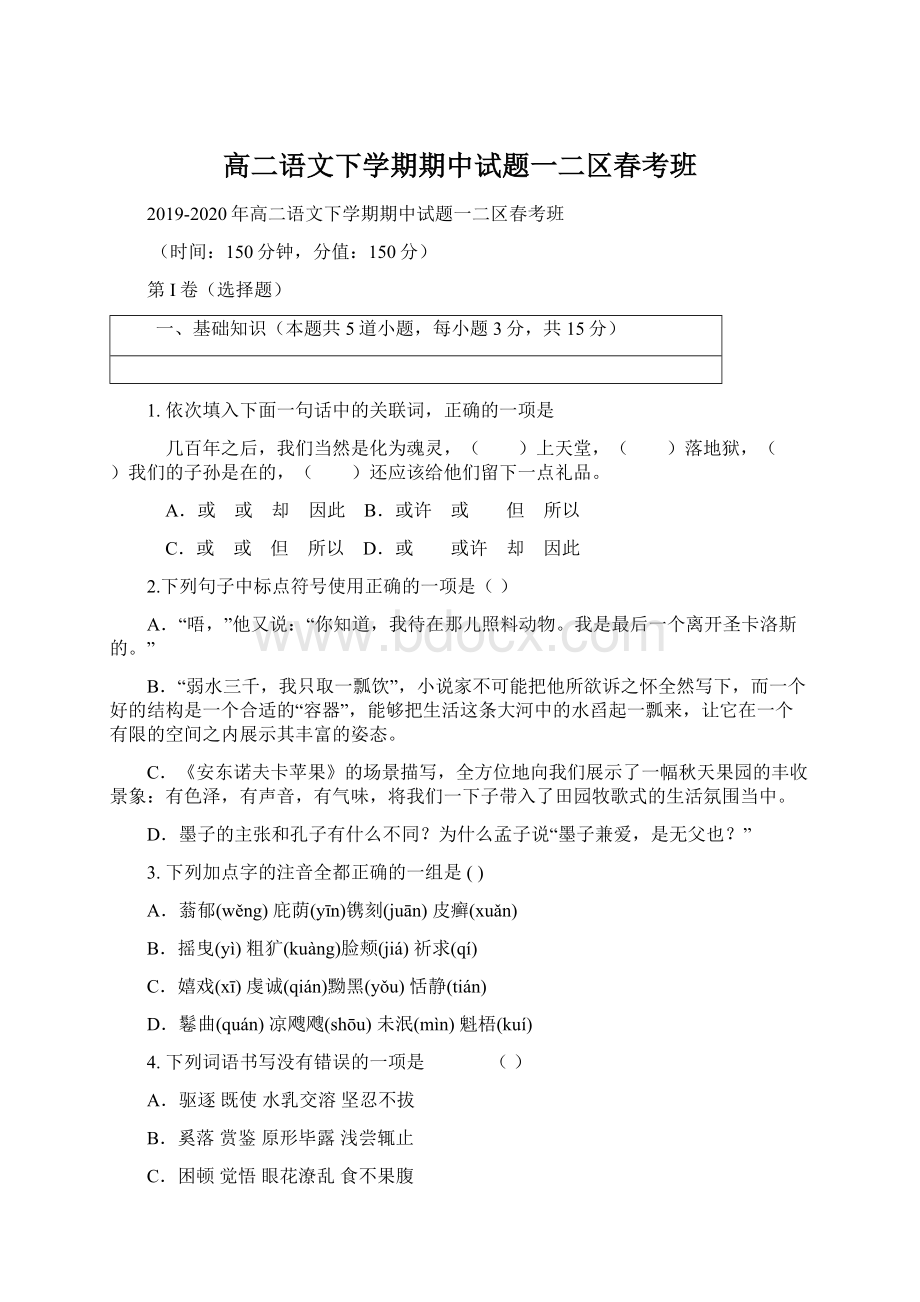

《高二语文下学期期中试题一二区春考班Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高二语文下学期期中试题一二区春考班Word下载.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

B.奚落赏鉴原形毕露浅尝辄止

C.困顿觉悟眼花潦乱食不果腹

D.衷心忌恨旁证博引欢渡佳节

5.下列各项中没有语病的一项是( )

A.今年春节过后,猪肉价格不降反升,并持续走高。

为调控猪肉价格,近日,多地向市场投放储备冻猪肉。

未来猪肉价格有望回落,涨幅会逐渐缩小

B.欧盟委员会去年底发表的报告显示,即将加入的10个新成员国的人均国民生产总值仅为现有成员国平均水平的47%,新老成员国贫富悬殊很大

C.赵扬的《唐太宗》形象地描绘了唐太宗波澜壮阔的一生,开创了历史上有名的“贞观之治”,是一部弘扬儒家正义理念的好书

D.“蛟龙”号载人深潜器每年会有近5个多月的时间执行深海资源勘察、环境勘探、海底生物研究等任务

二、阅读题(本题共3道大题,共46分)

1.阅读下面文章,完成下列各题。

(每小题3分,共9分)

今天,如何穿出中国范儿

①《史记》载,赵武灵王“召肥义与议天下,五日而毕,遂下令易胡服,改兵制,习骑射”,却遇到巨大阻力,王公大臣纷纷进言,认为“衣服习俗,古之礼法”,抛弃自身传统而改夷狄装束,乃是一种罪过。

另一个相反的例子是魏孝文帝改革,其中一项重要内容即“革衣服之制”,禁胡服,改汉服,以达到去除鲜卑的民族身份、融入汉族的目的。

②自古以来,服饰一直是体现国家民族风俗文化的重要方面。

中华是礼仪之邦,最重服饰,“衣食住行”,以“衣”为首。

历经几千年流变,发展出的服饰文化可谓博大精深。

从汉服、唐装到旗袍、中山装,经典的中华服饰也曾成为世界眼中靓丽的风景。

③然而,在当代中国,这种具有自身特色的服饰文化却似日趋式微。

最简单的例子便是,当我们被要求“着正装”的时候,脑子里首先甚至唯一想到的就是西服,而不是具有自身特色的中式礼服。

这对于有着几千年传承的服饰文化来说,不能不说是一种缺憾。

④民族服饰,于个人,是身份的标签和文化认同感的载体;

于国家,是形象的展示与礼仪的体现。

在现代政治中,特色鲜明的民族服饰,更会成为国家的文化名片。

放眼世界,不少国家都拥有自己的“国服”,如日本、韩国等亚洲国家和东欧、北欧诸国,阿拉伯国家更是重视。

⑤相比之下,我们的重视程度似乎还不够。

新中国成立初期,曾规定外交人员的正装为中山装。

随着时代的变迁,中山装似乎显得不太符合当下的审美观,因而渐渐退出了人们的视野,外交官们也开始穿起了西服。

但是,西服在很多国家眼中并不算正装,在最隆重的外交场合,穿西服会被视为过于随便、不尊重外交礼仪的行为。

⑥所幸的是,已经有不少人意识到并试图弥补这一缺憾,“中式礼服文化研究热”正在国内悄然兴起。

日前在北京召开的“国服文化研讨与服装探索展示大会”,就是热潮中的一股涓流。

这次由民族文化艺术工作委员会等联合主办的会议,以传承和弘扬民族服饰文化为宗旨,探讨最多的话题就是为什么要有“国服”、“国服”应该是什么样子。

的确,如果我们在重大集会、节日庆典与外交场合能穿“国服”,有利于在世界上树立充满文化自信的中国形象。

这就要求“国服”具有对普通民众的亲和力,便于普及。

它不仅仅是在设计上加入中国元素那么简单,更应体现中华民族对于衣着的文化理念。

⑦服饰是社会的一面镜子。

魏晋风流,士人爱穿敞襟宽袍,以显自由不羁;

大唐盛世,开放自信,服饰因之雍容华贵;

在国家崛起之今日,如何穿出中国范儿,看来真不是一件小事。

6.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是

A.赵武灵王下令“易胡服,改兵制,习骑射”遇到巨大阻力,因为王公大臣认为抛弃自身传统而改夷狄装束,是一种罪过。

B.自古以来,服饰一直是体现国家民族风俗文化的重要方面。

因此作为礼仪之邦的我们最重服饰,“衣食住行”,以“衣”为首。

C.在当代中国,具有自身特色的服饰文化好像逐渐衰弱了。

当我们被要求“着正装”时,首先想到的并不

是中式礼服。

D.民族服饰,于国家,是形象的展示与礼仪的体现,尤其是在现代政治中,特色鲜明的民族服饰,会成为国家的文化名片。

7.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.与赵武灵王“革衣服之制”的内容相反,魏孝文帝“禁胡服,改汉服”,但他们都由此达到了融入汉族的目的。

B.有着几千年传承的服饰文化,历经流变可谓博大精深。

汉服、唐装、旗袍、中山装,都曾成为世界眼中靓丽的风景。

C.世界上不少国家都拥有自己的“国服”,比起日本、韩国等亚洲国家和东欧、北欧诸国,尤其是阿拉伯国家,我们的重视程度好像还不够。

D.由民族文化艺术工作委员会等联合主办的“国服文化研讨与服装探索展示大会”,是“中式礼服文化研究热”的一种体现。

8.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.随着时代的变迁,我国外交官用穿西服取代不太符合当下审美观的中山装,但在最隆重的外交场合,这种穿着可能会被视为不尊重外交礼仪的行为。

B.“探讨为什么要有‘国服’、‘国服’应该是什么样子”的现象可以证明,当下有不少人正在试图弥补我们没有“国服”的缺憾。

C.我们只有在重大集会、节日庆典与外交场合穿具有中国范儿的“国服”,才能有利于在世界上树立充满文化自信的中国形象。

D.大唐盛世雍容华贵之服,彰显开放自信。

服饰反映社会,因此在国家崛起之今日,我们都应该把“如何穿出中国范儿”当成一件大事。

2.阅读下面文言文,完成9--12题。

(共19分)

许衡,字仲平,怀之河内人也,世为农。

幼有异质,七岁入学,授章句,问其师曰:

“读书何为?

”师曰:

“取科第耳!

”曰:

“如斯而已乎?

”师大奇之。

每授书,又能问其旨义。

久之,师谓其父母曰:

“儿颖悟不凡,他日必有大过人者,吾非其师也。

”遂辞去,父母强之不能止。

如是者凡更三师。

稍长,嗜学如饥渴,然遭世乱,且贫无书。

既逃难徂徕山,始得《易》王辅嗣说。

时兵乱中,衡夜思昼诵,身体而力践之,言动必揆诸义而后发。

尝暑中过河阳,渴甚,道有梨,众争取啖之,衡独危坐树下自若。

或问之,曰:

“非其有而取之,不可也。

”人曰:

“世乱,此无主。

“梨无主,吾心独无主乎?

转鲁留魏,人见其有德,稍从之。

居三年,闻乱且定,乃还怀。

凡丧祭娶嫁,必征于礼,以倡其乡人,学者浸盛家贫躬耕粟熟则食粟不熟则食糠核菜茹处之泰然讴诵之声闻户外如金石。

财有余,即以分诸族人及诸生之贫者。

人有所遗,一毫弗义,弗受也。

姚枢尝被召入京师,以其雪斋居衡,命守者馆之,衡拒不受。

庭有果熟烂堕地,童子过之,亦不睨视而去,其家人化之如此。

甲寅,世祖出王秦中,思所以化秦人,乃召衡为京兆提学。

秦人新脱于兵,欲学无师,闻衡来,人人莫不喜幸来学。

郡县皆建学校,民大化之。

世祖南征,乃还怀,学者攀留之不得,从送之临潼而归。

中统元年,世祖即皇帝位,召至京师。

未几,衡谢病归。

至元二年,帝以安童为右丞相,欲衡辅之,复召至京师,命议事

中书省。

阿合马为中书平章政事,领尚书省六部事,因擅权,势倾朝野,一时大臣多阿之,衡每与之议,必正言不少让。

俄除左丞,衡屡入辞免。

帝久欲开太学,会衡请罢益力,乃从其请。

八年,以为集贤大学士,兼国子祭酒,亲为择蒙古弟子俾教之。

衡闻命,喜曰:

“此吾事也。

国人子大朴未散,视听专一,若置之善类中涵养数年,将必为国用。

”时所选弟子皆幼稚,衡待之如成人,爱之如子,出入进退,其严若君臣。

课诵少暇,即习礼,或习书算。

以疾请还怀。

十八年,衡病革。

已而卒,年七十三。

怀人无贵贱少长,皆哭于门。

四方学士闻讣,皆聚哭。

有数千里来祭哭墓下者。

(节选自《元史•列传第四十五》)

9.对下列各句中加点的词语的解释,错误的一项是()

A.衡夜思昼诵,身体而力践之体:

体验

B.衡独危坐树下自若危:

端正

C.人有所遗遗:

遗留

D.领尚书省六部事,因擅权领:

兼任

10.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()

A.以倡其乡人学者/浸盛/家贫躬耕/粟熟则食/粟不熟则食糠核菜茹处之/泰然讴诵之声闻户外如金石

B.以倡其乡人/学者浸盛/家贫躬耕粟/不熟则食粟不熟则食糠核菜茹/处之泰然/讴诵之声闻户外如金石

C.以倡其乡人/学者浸盛/家贫躬耕/粟熟则食/粟不熟则食糠核菜茹/处之泰然/讴诵之声闻户外如金石

D.以倡其乡人学者/浸盛/家贫躬耕/粟熟则食/粟不熟则食糠核菜茹/处之泰然讴诵之声闻户外如金石

11.下列对文中有关内容的分析和概括,错误的一项是(3分)

A.许衡从小有与众不同的气质,七岁上学时,就表露出对单纯读书做官不以为然的态度,有不凡的颖悟力,年纪稍长,嗜学若渴,即使在避难中也昼夜勤学不辍。

B.许衡具有很强的自律意识,一次酷暑天外出,别人都摘路旁的梨吃,唯有许衡毫无所动;

许衡做事又严格遵从礼法,姚枢上调京师,要把原住宅让他住,他坚辞不受。

C.许衡曾担任京兆提学,其间,各地郡县纷纷建立起了学校,百姓因此大受教育感化。

后来当许衡离职还乡时,学生们依依不舍,一直将他送到临潼才回来。

D.许衡后来被任命为集贤大学士,兼国子祭洒,在对蒙古子弟的教育上,他既严格要求,又爱之如子。

后来当他因病去世,这些学生纷纷哭拜在他的灵前。

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1)遂辞去,父母强之不能止。

(5分)

(2)世祖出王秦中,思所以化秦人,乃召衡为京兆提学。

3.文学类文本阅读(18分)

黄花渡

黄大刚

黄花渡是一个渡口,也是一座桥的名字。

黄花渡是黄家庄第一个大学生大林出资建造的。

28年后,大林从都市回到家乡时,看到黄花渡过往还是靠那只小木船摆渡,只不过那只小木船更破旧了,真不知道能不能载得动船上的重量。

大林的豪车只能望船兴叹。

大林很是气恼,还没进家门,先去找村长,“建一座桥需要多少钱,你说?

村长不知惊还是喜,半天答不上话来。

钱很快打到了村里的账户。

传出建桥的消息,兴奋喜悦的情绪在村子荡漾,村人说起这件事时,都说:

“这下好了……”黄老师也说:

“这下好了,学生上学不用划船了。

黄老师特意跑到集市给大林打电话。

“大林,”黄老师还像当年那样喊着他的名字,“你为家乡做了件大好事,老师以你为骄傲。

大林听了,嘴里客气着,心里却不以为然。

黄老师是大林的小学老师,那时候,大林去学校的路上有黄花溪,大林到黄花溪边就不走了,脱了洗衣服和小伙伴蹦

进溪里玩,打水仗、捉鱼虾,玩饿了也不回家,摸进地里摘西瓜,挖地瓜,直到日落西山,才背着小书包,“放学”回家。

大林一天没到学校上学,黄老师紧跟其后家访。

大林正在埋头吃晚饭,黄老师说明来意,父亲一听今天没去上学,一把拉过还在低头吃饭的大林,巴掌立马扬得高高的。

黄老师忙把大林拽到身后,问:

“大林,今天怎么不去学校?

“我,我不敢过黄花溪。

”大林躲在黄老师身后,脖子一梗,答道。

黄老师一听,不再责怪大林,反而劝说他父亲,“福叔,孩子不懂事,慢慢教,大林是个不错的孩子,有前途的。

第二天,大林在父亲的催促下,背着书包去上学,才到黄花溪,就看见黄老师和那只小木船候在溪边。

大林只得乖乖上了船。

黄老师在船家的指点下,笨拙而吃力地把船撑到了对岸。

看黄老师手忙脚乱的样子,大林忍不住“噗”地笑出了声。

……

但大林玩心不改,总有这样的理由那样的借口逃课去玩,父亲打也打了,骂也骂了,无奈了最后吼一声:

“你要学就学,不学回家,老子给根牛绳让你牵。

一看父亲真动了脾气,大林也好像感到了事情的严重,不再说话,无助地看着前来家访的黄老师。

“学还是要上的,大林顽皮点,但聪明着呢,将来会有出息的。

”黄老师说。

在黄老师的劝说下,大林回到了学校。

黄老师经常对大林他们讲外面的世界。

在黄老师的描述下,大林他们露出了向往的神色,不由好奇地问这问那。

大林说:

“外面的世界有什么呢?

老师,你去过吗?

……”

黄老师说:

“外面的世界精彩着呢,单说省城,就有供人闲暇时放松心情的美丽的公园,还有你们喜欢的动物园,里面有老虎、大象、猴子……”

“还有什么呢?

“还有跑得比牛快的汽车,有像长蛇一样的火车,有飞机,有高到云端的大楼……”

“只要你们按时上学,认真学习,不逃学,有机会老师带你们去省城看看。

老师的话激起一片欢呼。

“你们要努力学习,走出这黄花渡。

”黄老师意味深长地说。

、

黄老师看着远方,脸上浮现出幸福的微笑,好像看到了孩子们的未来,

看到了自己的梦想……

段考后,黄老师

自掏腰包,带大林他们去了一趟省城。

大林梦想去动物园、公园玩,但黄老师带他们去的是省城的大学校园,从那一刻起,当一名大学生的念头像一颗种子在大林的心里发芽。

大林不仅如愿考上了大学生,还走向了外面精彩的世界。

多少年过去了,黄老师还留在黄家庄当老师,多年的乡村教师生涯,已把黄老师磨得与一个农民无异。

再想起黄老师当年鼓励自己走向外面精彩世界的话,大林突然觉得老师那些话语过于虚伪,要是真如老师讲的那样,那黄老师干嘛窝在黄家庄一辈子。

桥建好了,名字大林也想好了,就以捐资者的名字命名,这是惯例的,只是他不好意思提而已。

还没等大林找个合适的人来表达他的意思,父亲却提议以黄老师的名字命名这座桥,父亲说:

“黄老师是村里第一个走出黄花溪的人,可为了村里的孩子,又从外面精彩的世界回到了黄家庄。

还有这等事,多少年过去了,要不是父亲提起,他永远不知晓。

但黄老师说:

“不是已有现成的名字吗,就叫黄花渡吧。

13.黄老师有哪些性格特点?

请简要分析。

(

4分)

14.小说采用插叙的手法交代大林儿时上学的表现有何作用?

(4分)

15.分析文中画线的两个句子的表现手法与表达效果。

(1)村长不知惊还是喜,半天答不上话来。

(2分)

(2)还有这等事,多少年过去了,要不是父亲提起,他永远不知晓。

16.小说也以“黄花渡”为题,有何用意?

结合全文谈谈你的看法。

(6分)

三、诗歌赏析(共16分)

阅读下面这首唐诗,完成17—19题。

南定楼遇急雨①

陆游

行遍梁州到益州,今年又作度泸游。

江山重复争供眼,风雨纵横乱入楼。

人语朱离②逢峒獠③,棹歌欸乃下吴舟。

天涯住稳归心懒,登览茫然却欲愁。

【注】①诗人入蜀,奔走八年,奉召自成都东归,途经泸州,写下此诗。

②朱离:

形容异地语音难辨。

③峒獠:

指西南山地的少数民族

17.下列对诗歌有关内容的理解和分析,不恰当的两项是(5分)()()

A.这首诗首联交代了作者在四川的行踪以及沿江东下情景。

江上风大、山间雨急,风雨相挟,纵横奔突。

B.颔联中抓住了最能体现情景的形象来渲染,一个争字,一个乱字,形象地写出暴风急雨时的景象,可谓传神。

C.“人语朱离逢峒獠”,隐写喜爱此地淳朴的民风。

再写棹歌欸乃下吴舟,同时描述行旅,饱含着作者不少的乡情。

D.陆游久居蜀地,对这里有一种特殊的感情,一旦离去,惜别之情顿起,正所谓惯住天涯,归心倦懒,流露出一种随遇而安之情。

E.这首诗所写景象变化极快,忽写行役之苦,忽写江山之胜,忽写风雨之狂,忽写土俗之陋,忽写归心之切,忽写登览之愁。

18.本诗以“愁”字作结,请结合全诗分析,诗人因何而愁。

19..补写出下列句子中的空缺部分。

(每空1分,共6分)

(1)知我者,谓我心忧,

,

(2)《《师说》中,士大夫之族以地位官职为借口拒绝从师学习的语句是:

。

(3)《琵琶行》中与《明涛居听书》“满园子的人都屏气凝神,不敢少动,忽听霍然一声,人弦俱寂”相似的表现技艺高超的句子是:

”。

四、语言表达题(本题共13分)

20.阅读下列材料,用四个短语概括“工匠精神”的内涵,不超过20字。

瑞士手表誉满天下,畅销世界,堪称经典,这得益于瑞士制表工匠具有的“工匠精神”。

具有这种精神的工匠有着精湛的技艺和高度的职业敬畏态度。

在生产中,他们极度关注工作细节:

严格依照操作流程,认真完成每一道生产工序,对每一个零件、每一个产品都精心打磨,专心雕琢。

在工作中,他们不断追求产品的完美和极致。

在中国制造升级换代之时,我们也应该大力弘扬这种工匠精神,使中国成为制造强国。

21.下面是为父亲举办个人书画展的杨先生给某知名书画家写的一份邀请函的正文内容,其中有五处使用不得体的词语,请找出并加以修改。

明日请您屈驾到府上一坐,令尊珍藏的墨宝将悉数展出,届时请您一饱眼福。

明早七点请您在家恭候,我们将有专车迎接。

真诚期待您的拜访!

将 修改为:

。

22.下面是某单

位“迎春联谊”活动的初步构思框架,请把这个构思写成一段话,要求内容完整,表述准

确,语言连贯,不超过85个字。

五、作文题(60分)

23.阅读下面的文字,按要求作文。

落霞虽美,却是单调的,凭借孤鹜的齐飞,向人们展示了自己的美丽;

孤鹜虽美,却是落寞的,凭借落霞的背景,成就了一幅灵动的画面。

社会、

人生又何尝不是如此?

这段话引发了你哪些思考?

请自选角度写一篇不少于800字的文章。

要求:

①立意自定,题目自拟,自选文体(诗歌除外);

②不要脱离材料的含意;

③不得套作,不得抄袭;

④用规范汉字书写

试卷答案

1.C2.B试题分析:

A他又说后用逗号,C丰收景象后用逗号,D是父也问号到下引号外。

【考点定位】正确使用标点符号。

能力层级为表达运用E。

【名师点睛】注意熟记分号、冒号、引号、括号、叹号、问号的用法,重点注意句子中分层时逗号、顿号、分号的综合运用,以及引号和冒号的综合应用。

3.C(A荫yì

n;

B曳yè

;

C飕sōu)

4.B(A水乳交溶——融C眼花潦乱——缭D旁证博引——征欢渡佳节——度)

5.AB.成分赘余,“悬殊很大”重复,“悬殊”就是“差别很大”的意思,去掉“很大”;

C.中途易辙,第一句的主语是“《唐太宗》”,第二句的主语就变成了“唐太宗”,在“开创”的主语是唐太宗,在“是一部”前加“《唐太宗》”;

D.不合逻辑,“近5个多月”自相矛盾,去掉“近”或“多”;

故选:

A.

.6.BB、强加因果,“作为礼仪之邦的我们最重服饰,‘衣食住行’,以‘衣’为首”的原因不是“自古以来,服饰一直是体现国家民族风俗文化的重要方面”,而原文第二段的表述只是

说明其作为一个最红要的组成部分。

故选B.

7.AA、张冠李戴,提出“革衣服之制”的不是赵武灵王而是魏孝文帝,并且原文并未提到已“达到了融入汉族的目的”,原文第一段表述为“另一个相反的例子是魏孝文帝改革,其中一项重要内容即‘革衣服之制’,禁胡服,改汉服,以达到去除鲜卑的民族身份、融入汉族的目的”。

故选A.

8.CC、“只有…才…”表达条件关系绝对化了,文中第六段的表述为“如果我们在重大集会、节日庆典与外交场合能穿‘国服’,有利于在世界上树立充满文化自信的中国形象”。

故选C.

9.C试题分析:

“遗”应释为“馈赠”。

10.C试题分析:

原文“以倡其乡人,学者浸盛,家贫躬耕,粟熟则食,粟不熟则食糠核菜茹,处之泰然,讴诵之声闻户外如金石”,“学者”做后句的主语,注意“粟熟”和“粟不熟”的对仗。

11.D

12.

(1)(老师)于是告辞离去,许衡的父母极力挽留也没能留住。

像这样共换了三任老师。

(2)世祖出京在秦中为王(受封秦中为王),想用来感化教育秦人的方法,于是征召衡担任京兆提学。

试题分析:

重点词语:

“去”“强”“凡”“王”“所以”“乃”。

【考点定位】理解并翻译文中的句子。

能力层级为理解B。

【名师点睛】文言翻译是文言文考的必考的内容,翻译注意直译,把句子中的每一个字都要落到实处,不能翻译的助词等删掉,省略的内容根据上下文补充,这样才能做到不丢分。

平时训练时注意自己确定句子的赋分点,翻译时保证赋分点的落实,如此题中的“去”“强”“凡”“王”“所以”“乃”等词语,同时注意一些特殊的文言现象,如词类的活用和特殊句式和固定句式的翻译,如

(2)中的介宾短语后置句的翻译。

还要注意翻译完之后一定要注意对句子进行必要的整理,使句意通顺。

【参考译文】

许衡,字仲平,怀州河内人,世代务农。

自幼就有与众不同的气质,七岁入学,老师交给学生剖章析句,许衡问他的老师说:

“读书是为了干什么?

”老师说:

“为了科举考试中第!

”许衡说:

“就为了这个吗?

”老师大为惊讶。

每次教他读书,他都要问书文的旨义。

时间长了,老师对他的父母说:

“这个孩子聪明非凡,将来有一天肯定能远远超出常人,我不适合当他的老师。

”于是告辞离去,许衡的父母极力挽留也没能留住。

逐渐长大之后,许衡嗜好读书如饥似渴,可当时遭遇天下大乱,且家里贫穷,没有藏书。

后来逃难到徂徕山,才开始得到王辅嗣对《易》的解说。

当时正处在战乱时期,许衡晚上思考,白天诵读,亲身体验,努力践行,举止言谈一定要揣度书中的大义然后才实行。

曾经在酷暑天路过河阳,渴得很厉害,道旁边有棵梨树,大家都争着摘梨吃,唯独许衡在树下正身独坐,神情自若。

有人问他为什么不摘梨吃,他回答说:

“不是自己的却拿来吃,是不可以的。

”那人说:

“世道混乱,这棵树是没有主人的。

”许衡回答:

“梨树无主,我的内心难道也没有主人吗?

许衡后来迁移到山东,留在了魏州,人们见他道德高尚,逐渐的开始追随他。

许衡在魏州呆了三年,听说战乱将要平息,于是又回到了怀州。

凡是婚丧娶嫁,他必定要根据礼法,并以此倡导同乡的人如此做,学习的人逐渐多起来。

因为家境贫穷,许衡亲自下田耕作,谷物熟了就吃谷物,谷物不熟就吃糠

咽菜,处之泰然自若,朗读诗书的声音传到屋子外

就如音乐一样优美动听。

如果家里财产有余,许衡就把他分给同族人以及贫困的学生。

人们如果有所馈赠,只要有一丝一毫不符合礼义,他就不会接受。

姚枢曾经被召入京师,就把自己的雪斋让许衡居住,命令留守的人招待他,许衡坚辞不受。

庭院中有水果熟透掉到地上,许衡的小孩由此经过,不用正眼看一下就离开,许衡的家人受他感化如此之深。

甲寅年,世祖受封在秦中为王,考虑感化教育秦人的办法,于是征召许衡担任京兆提学。

秦地百姓刚刚脱离战乱,想要学习没有老师,听说许衡前来主管教育,所有人没有不高高兴兴前来学习的。

所属郡县都建起了学校,百姓大受教育感化。

世祖率军