期末复习动物生理学期末复习重点知识总结.docx

《期末复习动物生理学期末复习重点知识总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《期末复习动物生理学期末复习重点知识总结.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

期末复习动物生理学期末复习重点知识总结

动物生理学期末复习题

第二章细胞的基本功能

一、名词解释:

1.静息电位:

细胞处于安静状态下,存在于细胞膜两侧的电位差。

2.动作电位:

可兴奋细胞受到刺激时,细胞膜在静息电位的基础上暴发的一次短暂的、可逆的、可向周围扩布的电位波动。

3.极化状态:

细胞在安静时,保持稳定的膜内电位为负,膜外为正的状态。

4.去极化:

以静息电位为准,膜内电位负值向减少方向变化的过程。

5.阈电位:

对神经细胞和骨骼肌而言,造成膜对Na通透性突然增大的临界膜电位。

6.局部电位:

阈下刺激也可以引起膜的去极化,但这种去极化电位只局限于受刺激部位,只能作电紧张性扩布。

7.内环境:

细胞直接接触和生活的环境,即细胞外液。

8.继发性主动转运:

逆浓度梯度或逆电位梯度的转运时,能量菲直接来自ATP的分解,是来自膜两侧[Na+]差,而[Na+]差是Na+—K+系分解ATP释放能量建立的。

二、问答:

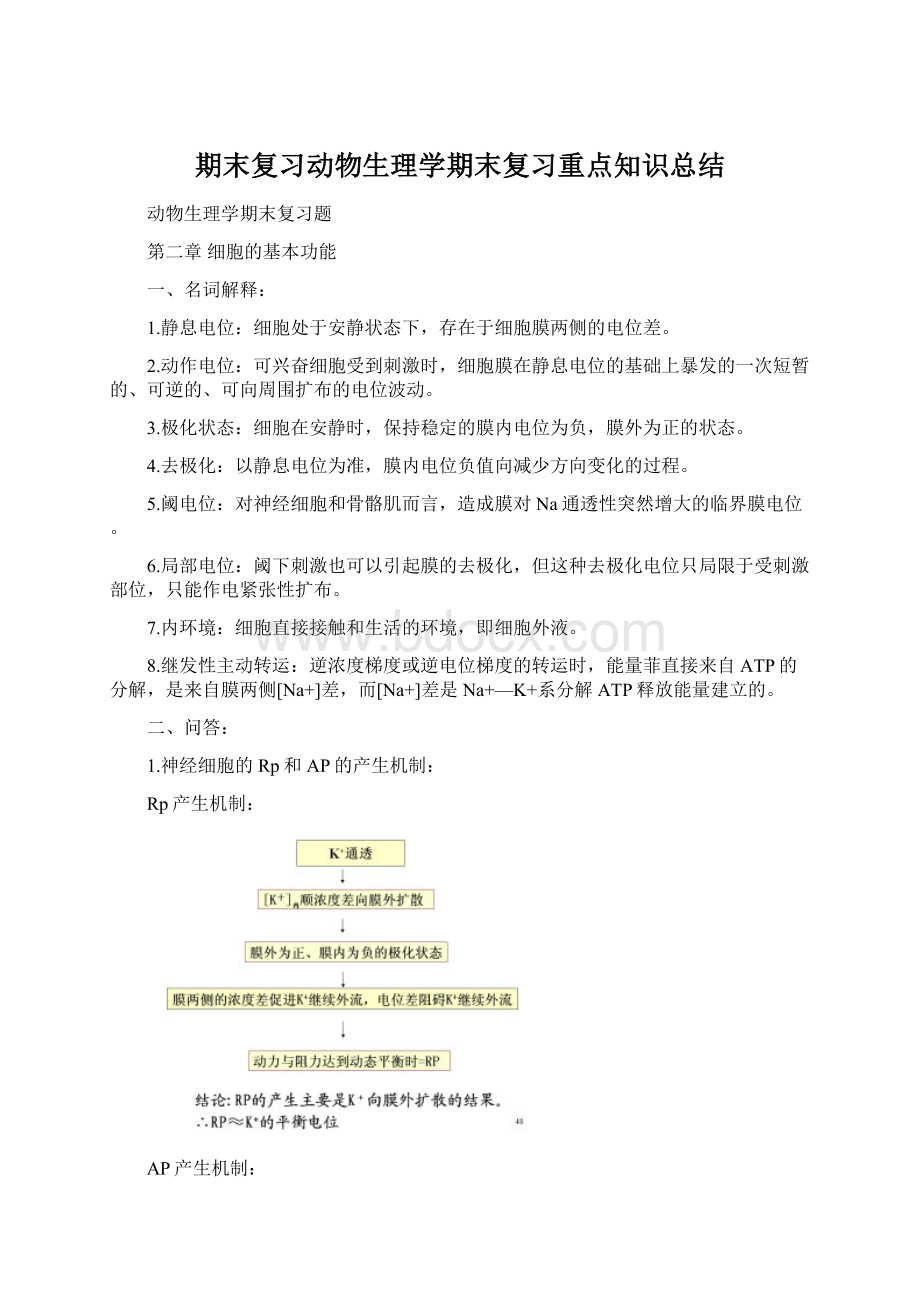

1.神经细胞的Rp和AP的产生机制:

Rp产生机制:

AP产生机制:

2.细胞兴奋后兴奋性的变化:

绝对不应期:

无论多强的刺激也不能再次兴奋的期间。

相对不应期:

大于原先的刺激强度才能再次兴奋期间。

超常期:

小于原先的刺激强度便能再次兴奋的期间。

低常期:

大于原先的刺激强度才能再次兴奋的期间。

3.N-M接头处的兴奋传递过程:

4.兴奋-收缩(肌丝滑行)耦联:

肌膜AP沿横管膜传至三联管→终池膜上的钙通道开放,终池内Ca2+进入肌浆→Ca2+与肌钙蛋白结合,引起肌钙蛋白的构型改变→原肌凝蛋白发生位移,暴露出细肌丝上与横桥结合位点→横桥与结合位点结合,激活ATP酶作用,分解ATP→横桥摆动→牵拉细肌丝朝肌节中央滑行→肌节缩短=肌细胞收缩

5.骨骼肌收缩机制:

1.兴奋-收缩耦联——在肌细胞的电兴奋和机械收缩联系起来的中介机制

2.肌丝滑行;

三个步骤:

①肌膜电兴奋的传导:

肌膜AP→横管系统→肌细胞深处→三联管和肌节附近。

②终池膜钙通道激活

③终池内的Ca2+顺浓度梯度进入肌浆→肌丝滑行→肌细胞收缩。

6.生理学研究的三个水平:

1、细胞和分子水平的研究:

研究细胞内各种超微结构的功能及细胞内各种物质特殊化学变化的过程;

2、器官和系统水平的研究:

研究各种器官系统的功能活动规律及影响因素;

3、整体水平的研究:

研究完整机体各个器官、系统之间的相互关系及完整机体与内环境之间的平衡或相互作用。

7.生理学的研究方法:

7.急性实验法:

(1)离体组织、器官实验法:

组织器官离开机体进行实验

(2)活体解剖法:

组织器官仍在机体内进行实验

结果:

试验完成后动物不能存活

优点:

实验条件简单,直接容易分析

缺点:

离开正常机体,存在一定的局限性(器官在体内存在相互联系,当脱离正常的生活环境时一些规律不能正确的反映出来)

2、慢性实验法:

结果:

试验后动物可继续生存。

如条件反射实验

方法:

手术—伤口愈合—动物继续生存,观察生理变化

优点:

研究对象出于生活状态,便于长时间重复实验,其结果更符合正常生理活动规律

缺点:

实验条件复杂,应用范围存在一定的局限性

第三章神经系统

一、名词解释:

1.肌紧张:

指缓慢而持续地牵拉肌腱时所引起的牵张反射。

2.反射弧:

感受器→传入N→中枢→传出N→效应器,是反射的结构基础和基本单位。

3.反射:

在CNS参与下,机体对内外环境刺激的规律性应答反应。

4.去大脑僵直:

在动物中脑上下丘之间切断脑干,动物出现伸肌过度紧张现象,表现为四肢伸直、头尾昂起、脊柱挺硬,称为去大脑僵直。

二、问答:

1.深、浅感觉的传导通路

2.两种感觉投射系统组成、功能、特点比较

(1)特异性投射系统:

组成:

由丘脑第一、二类细胞群组成。

特点:

沿特定的途径点对点的投射至皮层特定感觉代表区的N纤维。

功能:

①引起特定的感觉;②激发皮层发出神经冲动。

(2)非特异性投射系统

组成:

由丘脑第三类细胞群组成。

特点:

弥散的投射到皮层广泛区域的N纤维。

功能:

①不引起特定的感觉;②维持和改变大脑皮层的兴奋状态

3.第一感觉区的投射特点各是什么?

第一感觉区:

(1)左右交叉:

(除头面部是双侧性外);

(2)倒置分布:

(除头面部是直立外);

(3)精细正比:

皮层投射区的大小与感觉分辨的精细程度呈正比。

4.小脑对运动的调节功能

(1)古小脑=前庭小脑:

参与维持身体平衡,协调肌群活动。

(2)旧小脑=脊髓小脑:

调节肌紧张,协调随意运动。

(3)新小脑=皮层小脑:

与精巧运动的协调、熟练有关。

5.神经纤维传导兴奋的特征:

(1)完整性:

结构的完整性:

如损伤或切断兴奋传导障碍

功能的完整性:

如应用麻醉药、麻醉区离子跨膜运动受阻、兴奋传导障碍

(2)绝缘性

(3)双向性

(4)相对不疲劳性

(5)不衰减性

6.牵张反射的类型:

(1)腱发射:

指快速牵拉肌腱时发生的牵张反射。

如膝跳反射、跟腱反射。

特点:

单突触反射,反射时短(0.7ms)。

意义:

了解神经系统的某些功能状态。

(2)肌紧张:

指缓慢而持续的牵拉肌腱时所引起的牵张反射。

特点:

多突触反射;无明显的运动表现,骨骼肌处于持续的轻微的收缩状态。

意义:

对抗肌肉的牵拉以维持身体姿势,是一切躯体运动的基础。

第四章血液循环

一、名词解释:

1.心动周期:

心脏一次收缩和舒张,构成一个机械活动周期。

2.心输出量:

每分钟由一侧心室收缩射出的血量。

它等于每搏输出量*心率,正常成人安静时的心输出量为5L/分。

3.射血分数:

搏出量占心室舒张末期容积的百分比。

正常射血分数为55-65%。

4.血浆晶体渗透压:

由晶体物质形成的血浆渗透压成为血浆晶体渗透压。

5.血浆胶体渗透压:

由蛋白质所形成的血浆渗透压称为血浆胶体渗透压。

6.窦性心律:

由窦房结起搏而形成的心脏节律。

二、问答:

⒈自律细胞与非自律细胞的生理特性?

(1)自律细胞:

包括特殊传导系统的窦房结、房室交界、房室束、浦肯野氏纤维,具有兴奋性、传导性、自律性,无收缩性。

(2)非自律细胞:

包括心房肌、心室肌细胞,具有兴奋性、传导性、收缩性,无自律性

⒉心肌细胞的自律性和传导性。

(1)自律性:

(2)传导性:

⒊房室延搁的意义。

(1)保证先房后室的收缩顺序,使血流方向由房→室

(2)有利于心室的休息

4.动脉血压的正常值?

动脉血压形成原理及影响因素?

(1)正常值:

收缩压——90~130mmHg;舒张压——60~90mmHg;脉压——30~40mmHg

(2)原理:

(3)影响因素:

5.心动周期的意义

(1)舒张期>收缩期,使心脏得到充分的休息;

(2)先房后室,保证血流方向由房→室。

6.一次兴奋过程中兴奋性的周期性变化

(1)有效不应期:

任何强大的刺激都不能引起心脏的兴奋和收缩。

①绝对不应期:

任何强大的刺激都不能引起任何去极化。

②局部反应期:

给足够强度的刺激,肌膜产生局部的去极化反应,但仍不能发生动作电位。

(2)相对不应期:

给予阈刺激,心肌不能产生新的Ap,但用阈上刺激可产生新的Ap。

(3)超常期:

给予阈下刺激便可引起兴奋。

7.说明组织液的生成,有效滤过压的动力、阻力

(1)生成:

组织液在动脉端生成,90%在静脉端重吸收入血,10%入淋巴管。

(2)有效滤过压=动力-阻力

动力=毛细血管压+组织液胶体渗透压;

阻力=血浆胶体渗透压+组织液静水压;

有效滤过压>0→组织液生成(动脉端);有效滤过压<0→组织液回流(静脉端)

8.人体动脉血压是如何保持稳定的?

正常人的血压是相当稳定的,当各种原因引起血压升高或降低时,能通过神经和体液调节机制将血压恢复正常。

在心脏发出的主动脉弓上,以及人颈部两侧的颈内动脉的起始处,有两个重要而灵敏的监测动脉血压的装置——压力感受器,当某种原因使血压突然升高时,由于回到心脏的血量或循环血量增加,使心输出量增加、血压升高,上述压力感受器就受到刺激,便反射性引起心跳减慢、减弱,血管舒张,使血压回降至正常;相反,当血压突然降低时,由于回到心脏的血量或循环血量减少,使血压下降,此时压力感受器受刺激减少,通过神经反射引起心跳加快、加强,血管收缩,使血压回升。

正常血压的维持还有体液调节机制参与。

例如,当细胞外液量和血容量增加引起血压升高时,肾脏排水、排钠量增加,使细胞外液量和血压恢复到正常;当细胞外液量和血量减少时,肾脏排钠、排水减少,有助于细胞外液量和血压的恢复。

9.心脏压力感受器引起的心血管反射?

有何意义?

(1)颈动脉窦、主动脉弓压力感受性反射(减压反射);

意义:

主要对突然变化的血压(如体位变化、意外刺激等)进行快速的负反馈调节,使血压保持稳定,不发生过分波动。

但在血压的长期调节中不起重要作用。

由于颈动脉窦、主动脉弓压力感受器位于心、脑血液供应的起始处,故对保障重要器官的血供有重要意义。

(2)颈动脉体和主动脉体化学感受性反射;

意义:

在体内主要是调节呼吸运动,在平时对心血管活动不起明显的调节作用。

但是在低氧、窒息、酸中毒时发挥作用。

10.试述肾上腺素和去甲肾上腺素作用的异同点。

(1)相同点:

①都由肾上腺髓质分泌,E约占80%,NE约占20%。

交感N节后纤维分泌少量的NE。

②正常——少量分泌;运动、情绪紧张分泌↑。

(2)不同点:

11.血管紧张素Ⅱ的生理作用是什么?

①作用于血管平滑肌,使全身微动脉收缩,动脉血压升高;

②作用于神经系统,使交感缩血管中枢紧张活动加强,引起渴觉,导致饮水;使血管升压素和促肾上腺皮质激素增加;抑制压力感受性反射,使交感神经末梢释放去甲肾上腺素增加;

③刺激肾上腺合成和释放醛固酮;

④促进肾脏近端小管对钠的重吸收和人球小动脉收缩。

12.心脏泵血过程中个阶段的血流方向、压力变化及瓣膜状态。

时程

房室瓣

压力及血流

半月瓣

心房收缩期

开

心房血液少量流向心室,心房↑>心室<主A↓

关

等容收缩期

关

心房↓<心室↑<主A↓

关

快速射血期

关

心室血液大量流向主A,心房<心室↑↑>主A

开

慢速射血期

关

心室血液少量流向主A,心房<心室↑>主A↑

开

等容舒张期

关

心房<心室↓<主A↓

关

快速充盈期

开

心房血液大量流向心室,心房>心室↓↓<主A

关

慢速充盈期

开

心房血液少量流向心室,心房>心室<主A

关

第五章呼吸系统

一、名词解释:

1.肺通气:

指肺与外界环境之间的气体交换过程。

2.潮气量:

指平静呼吸时,每次吸入或呼出的气体量。

正常成人约400-500毫升。

3..通气血流比:

每分肺泡通气量与每分肺血流量的比值。

正常成人在安静时为0.84。

4.肺通气量:

每分钟吸入或呼出的气体总量。

5.肺泡通气量:

(潮气量—无效腔量)*呼吸频率

二、问答:

⒈了解呼吸过程

呼吸过程有三个环节:

外呼吸、血液运输(O2—组织—CO2—肺)、内呼吸。

⒉吸气运动和呼气运动时呼吸肌的变化

(1)吸气运动:

吸气肌收,主动过程。

膈肌收→上下径↑肋间外肌收→前后、左右径↑

(2)呼气运动:

平静呼气:

吸气肌舒张,无呼气肌收。

呼气是被动的。

用力呼气:

吸气肌舒张,呼气肌收缩。

呼、吸气均主动。

⒊胸膜腔内浆液的作用及胸内负压是如何形成的?

生理意义?

(1)浆液作用:

①润滑——减少呼吸运动的摩擦;

②吸附——使肺与胸廓紧密相连,随胸廓运动。

(2)负压形成原因:

胸内压=肺内压-肺回缩力

吸气末或呼气末:

胸内压=0-肺回缩力=-肺回缩力

(3)意义:

①维持肺处于扩张状态;

②促进血液和淋巴液的回流。

4..氧气在血液中的运输形式

(1)物理溶解:

气体直接溶解于血浆中,量小,溶解量与分压成正比。

约