深静脉血栓形成的诊断和治疗指南Word下载.docx

《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南Word下载.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

V因子Leiden突变(活化蛋白

c抵抗)

纤溶酶原缺乏

异常纤溶酶原血症

蛋白s缺乏

Ⅻ因子缺乏

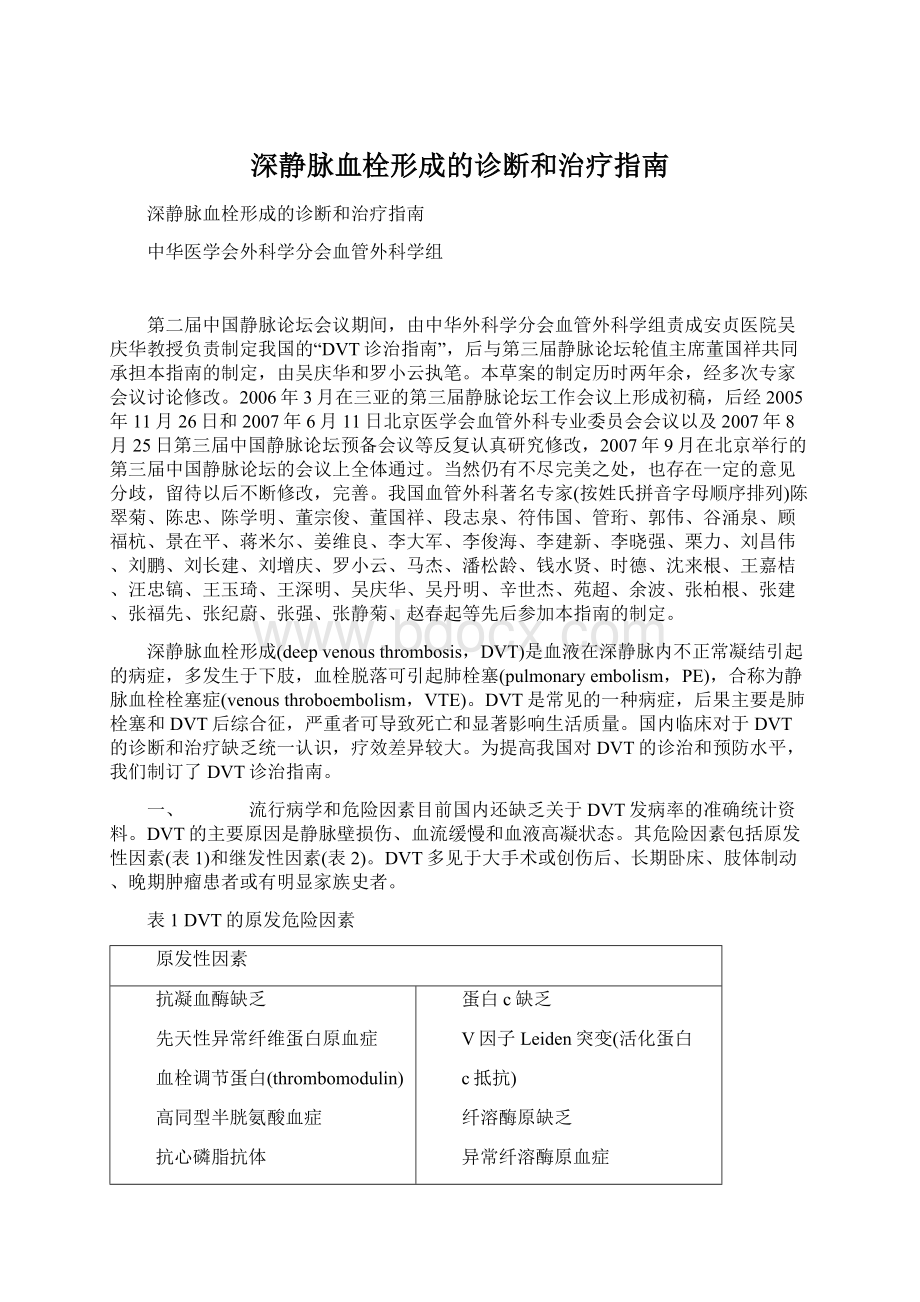

表2DVT的继发危险因素

继发性因素

损伤/骨折

脑卒中

高龄

中心静脉插管

下肢静脉功能不全

吸烟

妊娠/产后

Crohn病

肾病综合征

血液高凝(红细胞增多症,Waldenstrom巨球蛋白血症)

血小板异常

手术

制动

恶性肿瘤化疗

肥胖

心功能衰竭

长途旅行

口服避孕药

狼疮抗凝物

人工材料

二、DWIF的临床表现

1.症状:

患肢肿胀、疼痛,活动后加重,抬高患肢可好转。

偶有发热、心率加快。

2.体征:

血栓远端肢体或全肢体肿胀是主要特点,皮肤多正常或轻度淤血,重症可呈青紫色,皮温降低。

如影响动脉,可出现远端动脉搏动减弱或消失。

血栓发生在小腿肌肉静脉丛时,可出现血栓部位压痛(Homans征和Neuhof征阳性):

Homans征:

患肢伸直,踝关节背屈时,由于腓肠肌和比目鱼肌被动牵拉而刺激小腿肌肉内病变的静脉,引起小腿肌肉深部疼痛,为阳性。

Neuhofs征(即腓肠肌压迫试验):

刺激小腿肌肉内病变的静脉,引起小腿肌肉深部疼痛,为阳性。

后期血栓机化,常遗留静脉功能不全,出现浅静脉曲张、色素沉着、溃疡、肿胀等,称为DVT后综合征(postthrombosissyndrome,PTS)。

血栓脱落可引起肺动脉栓塞的表现。

三、DVT的诊断

(一)DVT的辅助检查

1.阻抗体积描记测定:

对有症状的近端DVT具有很高的敏感性和特异性,且操作简单,费用较低。

但对无症状DVT的敏感性差,阳性率低。

2.血浆D二聚体测定:

用酶联免疫吸附法(ELISA)检测,敏感性较高(>

99%)。

急性DVT,D-二聚体大于

500g/L有重要参考价值。

由于术后短期内患者D二聚体几乎都呈阳性,因此对于DVT的诊断或者鉴别诊断价值不大,但可用于术前DVT

高危患者的筛查。

另外,它对静脉血栓栓塞的诊断并非特异,如肿瘤、炎症、感染、坏死等很多可产生纤维蛋白的情况,D-二聚体也可大于500g/L,故预测价值较低,不能据此诊断DVT。

该检查对80岁以上的高龄患者特异性较低,不宜用于这些人群。

3.彩色多普勒超声探查:

其敏感性、准确性均较高,为无创检查,适用于对患者的筛选、监测。

仔细的非介入性血管超声可以使敏感性保持在93%~97%,特异性保持在94%~99%。

高度可疑者,如阴性应每日复查。

结合有无血栓的好发因素,在进行超声检查前可以将患者分为高、中、低度DVT可能性。

如果连续两次超声检查均为阴性,对于低可能性患者可临床观察,对于中度和高度可能性患者可给予抗凝治疗,对于高发病率组的患者,如果第2次扫描仍阴性应考虑进行静脉造影。

4.放射性核素血管扫描检查:

利用核素在下肢深静脉血流或血块中浓度增加,通过扫描而显像,对DVT诊断是有价值的无创检查。

5.螺旋CT静脉造影(computedtomo-venography,CTV):

是近年出现的新的DVT诊断方法,可同时检查腹部、盆腔和下肢深静脉情况。

6.静脉造影:

是DVT诊断的“金标准”。

(二)DVT的临床可能性评估和诊断流程

1.DVT的临床可能性评估:

可参考Wells临床评分

(表3)。

表3下肢DVT诊断的临床特征评分

临床特征

肿瘤

瘫痪、或近期下肢石膏固定

近期卧床>

3天,或大手术后l2周内

沿深静脉走行的局部压痛

整个下肢的水肿

与健侧相比,小腿肿胀大于3cm(胫骨粗隆下10cm处测量)

既往有DVT病史

凹陷性水肿(有症状腿部更严重)

有浅静脉的侧支循环(非静脉曲张性)

其他诊断(可能性大于或等于DVT)

评分

l

一2

临床可能性:

低度≤0;

中度1~2分;

高度≥3。

若双侧下肢均有症状。

以症状严重的一侧为准。

2.DVT的诊断流程:

DVT的诊断必须有客观性辅助检查才能确诊,其评估流程请参考图1。

四、DVT的治疗

(一)早期DVT的治疗

抗凝治疗是静脉血栓栓塞症的标准治疗,大量临床随机对照试验已证实抗凝治疗可抑制血栓蔓延,降低肺栓塞发生率和病死率,以及复发。

DVT的早期抗凝治疗可皮下注射低分子肝素或肝素(指普通肝素,下同)。

根据病情需要,在治疗的第1天可以开始联合应用维生素K拮抗剂,在INR稳定并大于2.0后,停用肝素。

1.

普通肝素的应用:

肝素剂量个体差异较大,因此静脉给予肝素必须进行监测,以确保疗效和安全性。

目前常用的监测是激活的部分凝血酶原时间(APTT),肝素的治疗效果应尽快达到和维持抗凝前的1.5~2.5倍。

但APTT并不总是可靠地反映血浆肝素水平或肝素抗血栓活性。

检验室可以根据相当于血浆肝素水平(0.3~0.7)IU/ml酰胺水解测定的抗因子X活性确定本试验室APTT的治疗范围。

有条件医院可通过直接检测肝素水平进行调整剂量,对于要求每天需要大剂量肝素而又达不到am治疗范围的肝素抵抗患者,肝素的剂量可根据抗因子Xa的测定来调整。

间断静脉注射肝素比持续静脉给药有更高的出血风险。

治疗DVT的肝素的用法(供参考):

肝素的起始剂量可以一次性给予6250U,随后根据APTT结果调整肝素剂量。

推荐:

对于有客观依据确诊为DVT的患者。

推荐使用皮下注射低分子肝素或静脉、皮下注射肝素。

对于临床高度怀疑DVT的患者。

如无禁忌。

在等待检查结果期间。

可考虑抗凝治疗。

根据确诊结果决定是否继续抗凝治疗。

推荐在治疗的第1天开始联合应用维生素K拮抗剂和低分子肝素或肝素。

在INR达到2.0后。

停用肝素。

对于急性DVT的患者皮下注射肝素可替代静脉肝素的治疗。

2.低分子肝素的应用:

低分子肝素比肝素的药物动力学和生物效应具有更好的预测性。

如果根据体重调整剂量的低分子肝素皮下注射每天一次或两次,大多数患者不需要实验室监测。

肾功能不全或孕妇慎用。

最近研究显示低分子肝素和普通肝素在静脉血栓形成复发、肺栓塞、大出血危险统计学差异无显著性,两者结果相同。

恶性肿瘤患者使用低分子肝素生存期好于肝素。

不同的低分子肝素之间的安全性和有效性无明显差异。

低分子肝素疗效和风险与肝素相当。

低分子肝素的主要优势是使用简便,大多无需监测。

对于急性DVT患者。

推荐皮下注射低分子肝素1次/12h:

对于严重肾功能衰竭的患者。

建议使用静脉肝

素。

谨慎考虑低分子肝素。

3.溶栓治疗:

理论上使用溶栓药溶解静脉血栓,迅速减轻血管阻塞可作为DVT患者的治疗措施之一。

早期溶栓治

疗有效,但是溶栓治疗可能增加出血的风险。

溶栓药治疗早期DVT可减少PTS的发生尚不确定。

治疗急性期的严重髂股静脉血栓在适当的抗凝治疗下。

可考虑使用溶栓治疗。

4.导管溶栓:

导管溶栓与全身溶栓相比具有一定的优势,但有报道导管溶栓与局部和全身出血有关系,并且需要在与常规抗凝比较,对效益/风险进行仔细的评估后,方可适用于患者。

国内有全身和导管溶栓的临床对照研究认为置管溶栓术与常规的药物治疗相比,显效率高,治疗时间短,并发症

少。

有小样本支持局部应用溶栓药的病例报道。

鉴于国内尚无充分的循证医学证据,目前对导管溶栓仍需严格掌握适应证。

建议导管溶栓的使用应限定于某些选择性患者,如较严重的髂股静脉血栓患者。

5.手术取栓:

手术静脉取栓主要用于早期近端DVT,手术取栓通常的并发症是血栓复发。

但其远期疗效如PTS、通畅率等仍不确定。

因此对于严重患者,如某些严重的髂股静脉血栓形成,股青肿患者可考虑应用。

国内尚无手术与非手术临床随机对照试验。

有临床对照试验显示手术有利于减少血栓形成后综合征的发生率。

国外只有极少数的小样本的随机临床对照试验结果证实手术可减少肺栓塞和早期血栓形成的复发以及瓣膜功能远期疗效好。

对于远期疗效,目前绝大多数为观察性病例分析。

对于某些选择性患者。

如较严重的髂股静脉血栓形成。

可考虑使用取栓术。

6.下腔静脉滤器:

下腔静脉滤器可以预防和减少肺栓塞的发生。

放置下腔静脉滤器的适应证是抗凝治疗有禁忌或有并发症的近段DVT患者,充分抗凝治疗的情况下反复发作的血栓栓塞,肝素诱发性血小板减少综合征,反复肺栓塞发作合并肺动脉高压,行肺动脉手术取栓和内膜剥脱术时同时应用。

置入滤器后,应该立即行抗凝治疗,在抗凝治疗基础上置入下腔静脉滤器虽然可减少肺栓塞的发生,但不能提高初患VTE患者的早期和晚期生存率。

但随着时间的延长,放置滤器患者有更高的深静脉血栓复发的趋势。

国外资料显示在充分抗凝治疗后,致死性肺栓塞发生率可以在1%以下。

因此下腔静脉滤器适用于肺栓塞的高危患者。

对于大多数DVT患者。

推荐不常规应用腔静脉滤器;

对于抗凝治疗有禁忌或有并发症。

或者充分抗凝治疗的

情况下反复发作血栓栓塞症的患者。

建议放置下腔静脉滤器。

7.体位治疗:

早期DVT患者在进行抗凝治疗的同时推荐进行一段时间严格的卧床休息以防止血栓脱落造成肺栓

塞。

但对慢性DVT患者,运动和腿部加压的患者比卧床休息的患者其疼痛和肿胀的消除速率显著要快。

因此并不严格要求患者卧床休息。

早期深静脉血栓患者建议卧床休息为主。

抬高患肢。

(二)DVT的长期治疗

DVT患者需长期抗凝治疗以防止出现(15%~50%)有症状的血栓发展和/或复发性静脉血栓事件。

通常应用长期抗凝治疗的患者的最佳疗程根据观察可以分为5个等级。

分级如下:

(1)继发于一过性危险因素的

首次发作的DVT;

(2)伴有癌症并首次发作的DVT;

(3)首次发作的自发性DVT(定义为无已知的危险因素下发生的

DVT);

(4)首次发作的DVT,具有与血栓栓塞复发危险性增高有关的凝血酶原基因和预后标志(包括抗凝血因子Ⅲ,蛋白C或蛋白S缺乏,凝血酶原基因突变,如因子VLeiden或凝血酶原20210基因突变),带有抗磷脂抗体,高半胱氨酸血症,或者因子VⅢ的水平高于正常90%,或经反复检查的B超证实持续性残留血栓的患者;

(5)反复多次发作的DVT(两次或更多次的VTE发作)。

维生素K拮抗剂在DVT的应用:

调整剂量的维生素K拮抗剂如华法令对防止复发性的VTE非常有效。

检测维生

素K拮抗剂抗凝效果的标准是凝血酶原时间和INR。

1.抗凝强度:

国外对于维生素K拮抗剂的抗凝治疗强度已由随机试验得到证实。

低标准强度(INR1.5~1.9)治

疗的效果差,而且并未减少并发出血的发生率。

而高强度的华法令治疗(INR3.1~4.0)并不能提供更好的抗血栓治疗效果。

高强度治疗与临床高危险(20%)的严重出血有关。

国内仅有小样本的观察报道,尚缺乏有力的证据。

推荐维生素K拮抗剂在整个治疗过程中应使INR维持在2.0—3.0。

需定期监测。

2.长期治疗的疗程:

随机试验和前瞻性队列研究显示继发于一过性危险因素的首次发作的DVT患者进行三个月的

治疗已足以减少VTE的复发。

在原发性DVT患者中进行的延长抗凝治疗疗程的随机试验将疗程延至1~2年与按传统

进行3—6个月治疗的对照组患者作对比,发现延长疗程能够非常有效地降低复发性VTE的发生率,但治疗期间出血的危险增加,因此对于原发性DVT的患者是否进行延长疗程的抗凝治疗应充分考虑其利弊后再作决定。

具有血栓形成倾向的患者VTE复发的危险性较高。

其中包括蛋白C,蛋白S,因子VLeiden和凝血酶原20210A突

变,凝血因子VⅢ水平上升,同型半胱氨酸水平升高和出现抗磷脂抗体阳性等。

随机试验的分层分析和非随机临床试验研究证明延长华法令的疗程是有益的。

对于继发于一过性危险的DVT初次发作患者。

推荐使用维生素K拮抗剂至少3个月;

对于特发性DVT的初次发作患者。

推荐使用维生素K拮抗剂至少6至12个月或更长时间的抗凝;

对于有两次以上发作的DVT患者,建议长

期治疗。

对于长期抗凝治疗患者,应定期进行风险效益评估,以决定是否继续治疗。

静脉血栓形成后综合征(PTS):

静脉血栓形成后综合征(PTS)定义为曾患过静脉血栓形成的患者出现的一系列症

状体征群,PTS发生率约为20%一50%。

通常与慢性静脉功能不全有关。

最主要的症状是慢性体位性肿胀、疼痛或局部不适。

症状的严重程度随着时间的延长而变化,最严重的表现是踝部的静脉性溃疡。

通常症状均非急性,是否需要治疗由患者的自觉程度决定。

随机试验证实穿弹力袜对PTS是有效的。

3.静脉血栓形成后综合征的物理治疗:

目前仅有小样本的对照试验显示间歇性气压治疗和弹力袜有助于减轻症状。

对于因PTS导致下肢轻度水肿的患者。

建议使用弹力袜,对于因PTS导致下肢严重水肿的患者。

建议使用间

歇性加压治疗。

附:

DVT的临床分期:

急性期:

指发病后7d以内;

亚急性期:

指发病第8—30d(1个月);

慢性期:

发病30d以后。

本指南中所指的早期,包括急性期和亚急性期