三年级数学上导学案Word文档下载推荐.docx

《三年级数学上导学案Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三年级数学上导学案Word文档下载推荐.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

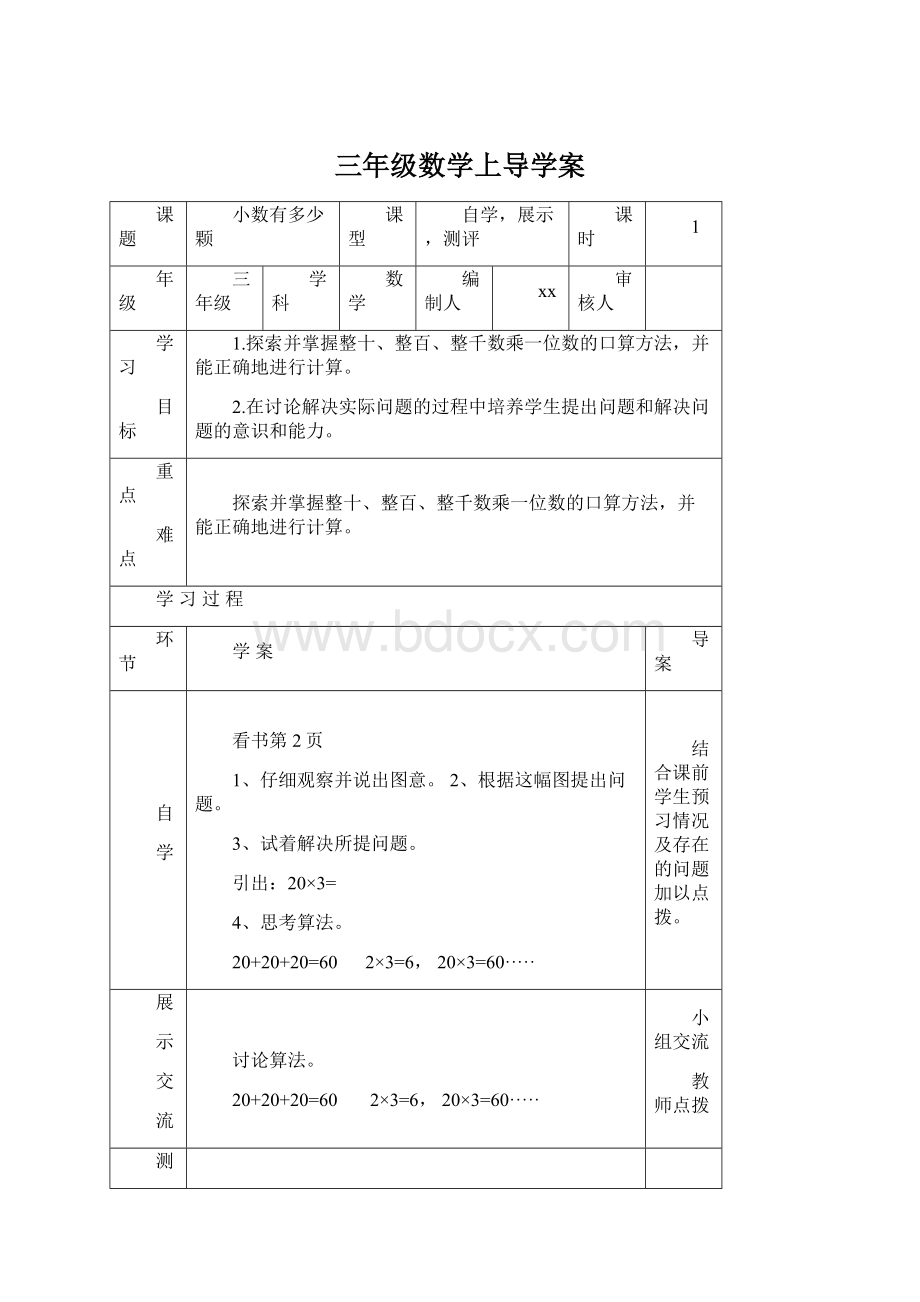

讨论算法。

小组交流

教师点拨

测

评

1、3×

2

5×

4

6×

7

30×

50×

4

70

300×

500×

700

你发现了什么?

2、香蕉每堆200根,小象每天吃60根,大象每天要吃90根。

⑴、3头小象吃一堆香蕉,够1天吃吗?

⑵、1头大象一个星期要吃多少根香蕉?

⑶、你还能提吃哪些数学问题?

独立完成

组内检查

全体交流

xx小学导学案

需要多少钱

自学,展示,测评课

习

目

标

1.探索并掌握两位数乘一位数的口算方法,并能正确地计算。

2.结合具体情境,感知周长与实际生活的密切联系,解决实际问题。

3.感受数学在实际生活中的运用。

重点难点

经历与他人交流各自算法的过程。

1、30×

300×

想一想,你是怎样算的?

2、你会算12×

3吗?

课前预习

作业布置

1、看课本情境图,并根据图提出问题。

2、并试着解决问题。

买3个游泳圈需要多少钱?

3、解决问题:

买3个球需要多少钱?

4、说一说怎样口算两位数乘一位数。

1、全班交流算法。

组织学生交流计算方法,学生们可选择自己喜欢的算法。

2、引导学生说一说怎样口算两位数乘一位数。

1、13×

3

70×

5

24×

15×

31×

34×

13×

5

2、

⑴、一共有多少块饼干?

⑵、每个小朋友15块,分给6个小朋友,够分吗?

参观科技馆

1.探索并掌握一位数除整十、整百、整千数的口算方法,并能正确地进行口算,提倡算法的多样化。

2.经历与他人交流各自算法的过程。

探索并掌握一位数除整十、整百、整千数的口算方法,并能正确地进行口算。

与家长一起讨论算法:

60÷

200÷

240÷

8

120÷

4

1、读题,求“平均每辆车坐多少人?

”可以怎样列式,并说说你是怎样想的?

2、学生列出“60÷

2”的算式后,思考计算方法。

组织学生交流各自的想法。

(提倡算法多样化)

1、试一试

560÷

7

900÷

180÷

6

270÷

9

一包糖共80块。

分给2人,

平均每人分到多少块?

3、这本书共170页,我已经看了90页。

⑴、还剩多少页没看?

⑵、剩下的书,要

在4天内看完,平均每天看多少页?

植树

1.探索并掌握一位数除两位数的口算方法,并能正确地进行计算,提倡算法的多样化。

2.结合具体情境,用除法知识解决简单的实际问题。

探索并掌握一位数除两位数的口算方法,并能正确地进行计算,提倡算法的多样化。

1、与家长讨论并试做

46÷

84÷

630÷

9

66÷

100÷

720÷

1、出示挂图,观察图片,你能提出什么数学问题?

2、解决“每组3人,可以分多少组?

”可以列式()你是怎样想的?

1、组织学生交流各自的想法。

1、一双鞋子:

7元

一副手套:

12元

、

一双鞋:

84元

⑴、一双鞋子的价钱是一副手套的几倍?

⑵、一双鞋子的价钱比一副手套贵多少倍?

⑶、你还能提出哪些数学问题?

3、在

○

里填上“>

”“<

”或“=”。

48÷

24×

3

○24×

2

26÷

○26×

2

练习

练习课

1.进一步理解和掌握一位数除整十、整百、整千数及两位数的口算方法,能正确计算。

2.提高学生的口算能力,同时发展学生运用除法口算的相关知识解决生活中简单实际问题。

3.感受数学在实际生活中的运用

一位数除整十、整百、整千数及两位数的口算方法练习。

1、对第一单元所学的知识进行回顾。

2、完成教材第10页第1、5题

星期天,妈妈到超市采购了很多物品。

1、学生从图上了解妈妈采购的物品及每样物品所用的钱数。

2、根据以上信息提出数学问题。

3、引导学生以小组为单位,根据出示信息提出并解决除法问题。

展示交流

1、全班交流:

你们学习小组提出了哪些除法问题?

是怎样解决的?

2、交流计算方法:

重点交流你是怎样计算48÷

2=24和90÷

6=15两道算式。

测评

1、教材第12页第1题,学生独立完成后说说发现了什么。

2、教材第12页第2题,学生独立完成。

3、教材第12页第3题。

先让学生独立理解题意,解决问题,然后再交流、反馈。

复习

展示,测评

学习

目标

1.复习巩固一位数乘除整十数、整百数、整千数及两位数的口算方法,能正确熟练地计算,进一步理解乘除法之间的联系

2.提高学生灵活运用乘除法口算的知识解决简单实际问题的能力。

3.在数学学习活动中进一步理解数学与生活的密切联系。

复习巩固一位数乘除整十数、整百数、整千数及两位数的口算方法。

独

立

完

成

1.对第一单元所学的知识进行回顾。

2.独立完成课本第13页7、8

星期天,一群同学一起到科技馆参观(出示相关的数学信息)

1、学生找数学信息:

()

2、提出数学问题并解答:

3、变换问题:

每张门票8元,10人一共花了多少钱?

4、学生独立解答:

8×

10=80(元)

5、观察“80÷

8=10”和“8×

10=80”这两个算式,问:

你发现了什么?

6、教材第12页第4题,学生独立完成

1、学生在小组内交流然后全班交流:

三个数8、10、80,用8和10相乘得80,用80除以8得10,用80除以10就得8,乘除法运算刚好相反。

2、根据以上规律尝试写出几组相关的算式并在小组内交流。

3、教材第12页第4题,学生独立完成,然后交流自己是怎样想的?

1、教材第13页第7题

2、教材第13页第6题

搭一搭

编制人

1.在拼搭和观察立体图形的实践活动中,培养学生的观察、操作和空间想象能力。

2.在拼搭立体图形的实践活动中,体验并初步学会用上、下、左、右、前、后等词描述正方体的相对位置。

3.培养学生的观察、操作和空间想象能力。

在拼搭立体图形的实践活动中,体验并初步学会用上、下、左、右、前、后等词描述正方体的相对位置。

教学过程

1、用4个正方体搭出立体图形,并观察。

2、带4个正方体

(一)操作活动一——根据指令搭立体图形。

1、教师通过幻灯演示“淘气”和“笑笑”搭立体图形的游戏过程,学生在观

察的基础上说说游戏的方法,教师适时提出游戏的规则和要求。

2、师生游戏。

教师发出指令,学生尝试搭立体图形,进一步体验游戏的方法。

(二)操作活动二——提问、判断并搭出立体图形。

1、师生活动师范。

2、学生同桌间开展游戏。

3、学生交流教师在巡视中发现学生的典型操作活动进行交流。

1、搭一搭,看一看。

找出从正面、上面、侧面看到的形状。

(正面画“√”,上面画“○”,侧面画“△”)

2、下面的立体图形从上面看到的分别是什么形状?

搭一搭,连一连。

①

②

③

④

从侧面看到的形状是

的图形有(

)个,分别是(

)。

3、搭一搭,填一填。

填图号。

⑴、从侧面看是图A的有(

⑵、从正面看是图B的有(

⑶、还有什么养的立体图形从侧面看是图A?

还有什么养的立体图形从正面看是图B?

想一想,搭一搭。

4、下面的立体图形从正面、上面、侧面看到的形状分别是什么?

在方格纸上画一画。

1.搭立体图形的过程中体验:

从不同的位置观察立体图形,所看到的形状可能不同;

能正确辨认从正面、侧面、上面观察到的立体图形形状。

2.搭和辨认的活动中发展学生的动手操作和空间想象能力。

让学生在猜一猜、搭一搭中发展学生的空间观念、观察能力和动手操作能力。

3.引发学生对操作活动产生兴趣并大胆发表自己的观点。

能正确辨认从正面、侧面、上面观察到的立体图形的形状。

学习过程

1、教师说明活动要求——猜一猜、搭一搭。

2、教师发出指令:

用4个正方体搭出的立体图形从正面看有3个正方形。

3、学生分小组讨论拼搭方法并拼搭。

5、教师发出指令:

从上面看有4个正方形。

6、教师发出指令:

从侧面看有2个正方形。

7、再从正面、上面和侧面观察自己新搭的立体图形,你发现了什么?

1、学生交流自己所拼搭出的形状。

2、交流你发现了什么(从不同的位置观察立体图形,看到的形状可能不同。

)

3、学生分小组做上述拼搭游戏。

1、第1题:

学生先用正方体学具搭出题中立体图形;

分别从正面、上面和侧面观察后,再做判断和选择;

2、第2题:

学生按题目要求独立想一想、搭一搭、看一看,再连一连。

3、第3题:

引导学生明确题意;

学生先想一想,再独立搭一搭、看一看、填一填。

有多重

1.结合具体生活情境,感受并认识质量单位千克和克,了解1千克和1克的实际质量,初步建立千克、克的质量观念。

2.掌握“1千克=1000克”,并能进行简单的换算

3.体验数学与实际生活的联系,感受数学就在身边。

重点是结合具体生活情境,感受并认识质量单位千克和克,了解1千克和1克的实际质量,初步建立千克、克的质量观念;

难点是掌握“1千克=1000克”,并能进行简单的换算。

1、在家称一些物体的重量。

2、让学生通过称一称、算一算等活动,理解1千克=1000克。

如可以通过称2袋500克的盐,也可以称5袋200克的米等活动。

1、请3位学生互相做“背一背”的游戏(请一位同学背另外两位同学,被被的两位同学轻重对比明显)。

背的同学把感受讲给同学们听,让学生感受到人是有轻重的。

2、实践体验。

再请学生掂一掂桌上或带来的物体,感受物体的轻重

3、认识秤。

4、建立千克的质量观念。

5、建立克的质量观念。

6、单位换算。

用“kg”表示(),用“g”表示()

7、填一填

一个鸡蛋重(

)

一个西瓜重(

)

2kg=(

)g

4000g=(

)kg

7kg=(

1、实践体验。

请学生掂一掂桌上或带来的物体,感受物体的轻重并互相说一说。

2、互相说一说我的体重、同伴的体重、一个土豆、我的书包的重量

3、用“kg”表示“千克”,用“g”表示克,并让学生说说再哪儿看见过这种符号。

1.课本第20页第1题。

2.课本第20页第2题。

有多重

2

1.进一步建立千克、克的质量观念。

2.和解决与千克、克有关的实际问题的能力。

在掂一掂、猜一猜中建立千克、克的量概念。

重点是进一步建立千克、克的质量观念;

难点是正确估计生活中一些常见物品的质量

1.课本第60页第1题。

2.课本第60页第3题。

3.课本第60页第5题。

老师昨天上超市买了一些大小差不多的苹果。

估计一下:

几个苹果大约重1千克?

学生随意估计的结果可能是杂乱、盲目的,在此矛盾的基础上,教师提问:

怎样估计才能尽量使结果准确一些呢?

1、学生分四人小组讨论:

怎样估计才能尽可能使结果更准确一些?

学生的估计方法可能看有:

拿出一个苹果称一称,再根据这个苹果的质量去进行推算;

先称好了1千克重的物品,用手掂一掂,再去掂苹果,看几个苹果的质量掂起来和前面的感觉相似;

直接用秤称等。

展示

交流

2、全班交流。

3、教师根据学生提出的估计方法带领学生进行验证。

问题:

从录像中你明白了什么?

1、学生再次用弹簧秤称出1千克重的物品,然后用手掂一掂,然后猜一猜,哪样的物品的质量重1千克。

2、第2题。

先让学生拿出一枝铅笔估一估,再用天平称一称。

1吨有多重

1.结合具体生活情境,感受并认识质量单位吨,了解1吨的实际质量,初步建立吨的质量观念。

2.掌握“1吨=1000千克”,并能进行简单的换算。

3.结合具体情境,提高对物体质量的估计能力。

结合具体生活情境,感受并认识质量单位吨,了解1吨的实际质量,初步建立吨的质量观念。

1.预习数学书第62——63页的内容。

2.完成第62页“试一试”。

3.完成第63页第2题。

1、猜一猜。

让学生猜一猜大象的质量,引出质量单位“吨”。

2、看一看,算一算。

利用图片逐一出示一个个情境,让学生看一看,算一算,再说一说。

3、说一说。

生活中哪些物体的质量单位要用吨。

结合课前预习情况及存在的问题点拨。

1、让学生说说生活中哪些物体的质量单位要用吨。

2、在○里填上“>

”或“=”

8000千克○8吨

4500克○4千克

3t○3600kg

5t○5000g

1、填一填4千克=()克3吨=()千克

50000克=(

)千克

(

)t=2000kg

18t=(

)kg

)kg=6t

500kg○3kg

1kg○300g

9kg○9000g

800g○10kg

3kg○3t

4000g○4t

1.巩固千克、克、吨的认识,进一步建立千克、克和吨的质量观念。

2.结合生活实际,解决与千克、克和吨有关的实际问题。

初步经历质量单位的形成过程,结合生活实际解决问题。

3.感受数学与实际生活的联系。

重点是巩固千克、克、吨的认识。

难点是结合生活实际,解决与千克、克、吨有关的实际问题。

1.完成课本第23页第1、2、3题。

1、学生独立完成第5、6、7、8题

2、第9题。

先说说这幅图的意思,在此基础上,以小组为单位共同解决问题。

第10题。

先让学生独立思考,然后在小组交流,最后以小组为单位进行实际操作。

学生解决这个问题的方法可能有:

10克10克地称5次;

先称30克,再称20克;

先称2个20克,再称10克等。

课本第63页第9题。

(1)读题,寻找题中的数学信息。

(2)分析题意。

(3)尝试解决提出的问题。

(3)同伴互相交流。

课本第63页第10题。

搭配中的学问

1.联系生活实际,训练有序思考能力。

2.培养运用所掌握的数学知识与方法解决简单问题的意识。

运用学具摆一摆、配一配,对不同的搭配方法及过程进行比较,明确有序搭配的科学性。

3.在活动中激发学习兴趣,培养合作意识

重点是训练有序思考能力。

难点是有序搭配,解决问题。

读课本第26页

1、学校食堂每天为同学们提供午餐盒饭,每一份盒饭含一个荤菜和一个素菜。

2、出示“星期三菜谱”,学生明确“菜谱”内容

星期三有几种不同的配菜方法呢?

3、学生分4人活动小组探索解决“星期三有几种不同的配菜方法”。

结合预习情况及存在的问题点拨。

1、全班交流。

教师将学生记录的搭配方法板书到黑板上。

2、引导学生进行有序搭配。

引导学生对不同的搭配方法及搭配过程进行比较,说一说“怎样搭配才不会出现遗漏和重复?

”明确有序搭配的科学性。

教师在引导的过程中,重点介绍画“搭配路线图”,并用多媒体进行演示。

3、学生根据前面所得经验独立完成并汇报。

1出示教材“练一练”第1题情境图。

(1)

引导学生看图,明确图意。

(2)

学生独立解决。

(3)

全班交流,说说自己是怎样想的。

教师在学生汇报的同时,适时利用多媒体进行演示并抽象出“用字母表示搭配过程”的方法。

2、出示“练一练”第2题情境:

“帮小红搭配衣服,要配成一套衣服有多少种不同的搭配方法?

”学生独立完成并记录自己的搭配过程。