《广播电视深度报道》教案讲稿12Word格式.docx

《《广播电视深度报道》教案讲稿12Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《广播电视深度报道》教案讲稿12Word格式.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

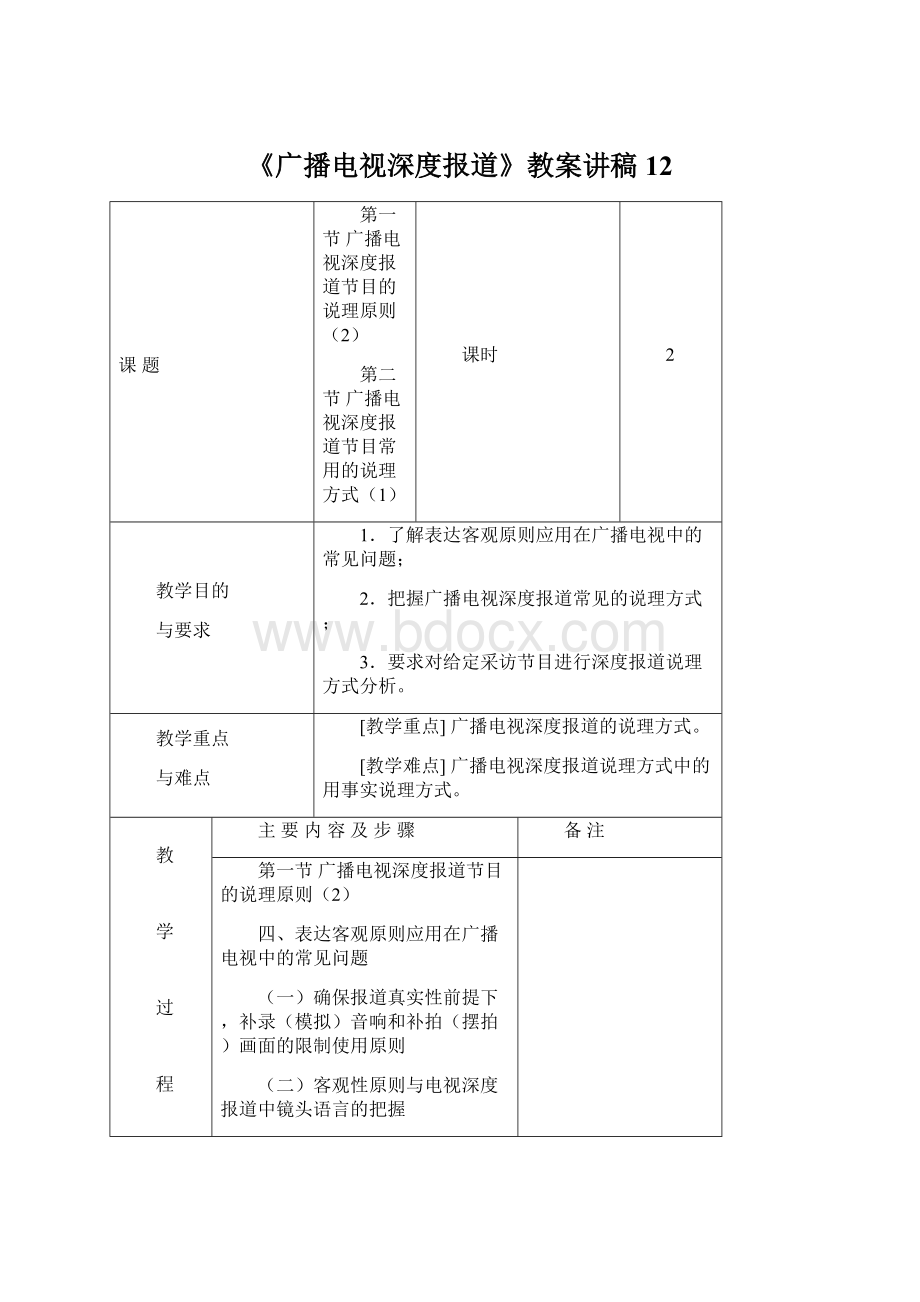

1.例证说理法

即运用典型事例来证明观点。

这是深度报道中最常用的说理方法。

用事实说话的核心,就是找到能够证明观点的事例。

2.正反对比说理法

即把正反两方面的观点或事例加以对比,以揭示反面观点或事例错误,或衬托出正面观点或事例正确的说理方法。

这种说理方式在调查类报道中或者争议比较大的问题类报道中最为常见。

3.纵横对比说理法

通过新闻事实材料与背景材料的纵横对比,显现出事物的特点和性质。

4.借口说理法

借被采访对象之口表明事实的本质,要注意的是被采访对象应该是这个问题的权威,而且与事实间没有根本利害关系。

5.用驳论方法说理

通过反驳论题、反驳论点、反驳论证来证明对方的观点是错误的。

这种方法在调查性报道中经常使用。

授课效果分析总结

潍坊学院教案

讲稿

为了增加报道的可听性、可视性,一些节目中使用了模拟音响,这就引发了一个问题:

如何把握新闻报道中补录(模拟)音响、补拍(摆招)画面使用的度,广播电视节目中使用模拟音响现象最初出现在专题节目中,尤其是社教类节目。

如为了表明时间使用的钟表滴滴答答的走动声,表示紧张忙碌的工作状态使用的敲击键盘声等等。

但在新闻节目中基本上禁止使用模拟音响,补拍、摆拍画面,这是广播电视媒界公认的规则。

但90年代后期,由于媒介竞争加剧,各媒介都在调动一切手段增加报道的形象感、吸引力,模拟音响、补拍、补录现象大量出现。

以至于1996年的电视专题获奖作品评析文章中,有专家针对这一问题特别强调:

“新闻专题要用纪实拍摄手法真实地展现新闻事实,不允许摆布、补拍、扮演,以‘实’为本。

”但是学院派的“告诫”并没有阻止实践界的尝试。

1998年中国电视新闻专题参评作品《危机时刻》获得一等奖,这标志着理论界对这一现象部分认可。

《危机时刻》中有大量镜头是事后补拍的。

补铂的镜头中有一些是说明性质的,如乘务人员拿着锤子去敲击飞机的前起落架、空中小姐演示迫降姿势;

也有一些完全是为了渲染气氛、增加观众的紧张感的,如屏幕上不断闪烁、发出刺耳声音的红色指示灯、数字倒计时等。

这些补拍、摆拍的镜头对于渲染故事情节的跌宕起伏起到了效果。

但随之带来的问题就是如何把握报道真实性。

《危机时刻》获奖说明评委们认可了以上手段的使用,在获奖作品评析文章中,有专家说,这个报道:

“调动一切不违背真实的手段,强化了电视符号优势”,只要“不用演员去演是可以的”。

从此后,在中国的广播电视中出现了不同程度的“扮演、补拍”,也出现了演员扮演的“纪实”节目。

那么到底如何看待这个问题呢?

笔者认为应根据广播电视深度报道中使用的补录(模拟)音响、补拍(摆拍)的画面的不同作用分别对待。

1.说明性功能

这类音响或画面,主要用来说明新闻事实发生过程中的现场情景,使受众能够更准确地把握事实特征。

如广播节目中为了让听众切实体会噪音危害,将不同分贝的噪音加入节目中;

电视节目中的动画、模型,字幕、地图,如黑龙江电视台的新闻专题《火烧湿地》中,为了让观众感受到,有关部门在扎龙自然保护区内建了过多的人造工程,报道中记者加入了扎龙地区的地图,并且在地图上标注出新修的公路、水利工程,使观众可以有直观感受。

前文历述《危机时刻》中补拍的机械师敲击前起落架、空中小姐演示迫降动作,也都起到说明性作用。

目前在广播电视深度报道节目中使用这类材料,已经没有广泛争议了。

如果是补拍的说明性音响(画面)可以在提醒受众“以下为示范(模拟)现场情况音响(画面)”的前提下使用。

2.烘托情绪、这染气氛功能

这类音响(画面)在报道中起到的作用主要是为了增加报道的感染力。

如何看待这种纯粹为了渲染气氛、传递某种观念的人为音响(画面)?

这个分寸比较难以把握,一方面广播电视新闻报道毕竟不是电视剧或广播剧,似乎不应该过度强调戏剧性效果;

但是另一方面,在媒介竞争日趋激烈的情况下,为了增加报道吸引力,很多媒介确实正在竭力使用各种广播电视手段,使报道更具可听性或可视性。

有些报道中加入的音响和画面的性质比较好鉴别,如吉林省电视台《一项关于出生的法规“出生”以后》,在总结各媒体对吉林省的新法规的看法时,配上了节奏较快的音乐,烘托了各方观点互不相让的气氛。

这段音乐的使用,基本上起到了提醒观众注意的作用,当然也起到了衬托交锋中的“火药味”的作用。

基本上这段音乐没有喧宾夺主,影响报道准确度,目前这种字幕配音乐的做法已得到业内的普遍认可。

有专家在评奖综述中说:

“除了流畅的结构安排和前面提到的诸多‘亮点’,《法规》还有一个值得赞赏之处,这就是在引用媒体观点时,辅以大段的背景音乐,既烘托了紧张气氛,又为正反双方论辩的高潮起到了推波助澜的作用。

”又如在一篇关于环保的报道《追沙溯源北行记》中,记者在报道中加入三段音乐,这几段音乐一方面起到了段落分隔作用;

另一方面,起到了强化报道基调作用。

开篇部分画面是北京的沙尘暴,人们在漫天风沙中艰难地蹬着自行车,衬入的音乐舒缓沉重,使观众自然地被带到了忧虑的情境中。

另两段音乐,一段在老林业专家接受采访,痛心落泪的时刻响起,恰当地传递出老人的心情。

最后一段音乐是配合路边冻死、饿死牛羊画面的。

这篇报道中音乐的使用也是比较恰当的。

这种加入音响、音乐的处理,在广播深度报道中也常使用,如辽宁台的《“慕马大案”警示录》中,有这样的几段内容:

旁白:

法律是正义的,也是无情的。

一切腐败分子即使拥有再大的权利,也不能超越法律的尊严。

[出警笛……压混,出2001年12月20日《全省新闻联播》一段新闻录音]

“沈阳市原市长慕绥新、原副市长马向东等16人受贿、贪污、挪用公款、巨额财产来源不明案,2001年12月19日,经最高人民法院核准,马向东、郭久嗣分别被执行死刑;

幕绥新、宁先杰、周伟一审分别被判处死刑,缓刑二年执行;

贾永样、李经芳等11人分别被判处无期徒刑或有期徒刑。

”[录音完]

在这起震惊全国的腐败大案中,从市长、副市长到法院院长、检察院检察长,从财政局、国税局、物价局到建委、土地局的一把手逐一浮出水面,已收缴扣押赃款、非法所得2亿元。

涉及领导干部之多,职务之高,社会影响之恶劣,在辽宁乃至全国皆为罕见。

这些腐败分子从“做官”到“坐牢”,以他们自身的毁灭再次向世人敲响了警钟,成为当前加强和改进党风建设又一警世教材。

[出警钟声]

警世之一:

慕绥新从一名省会城市的市长蜕变成一名“腐败巨贪”;

马向东从一名常务副市长演变成一个“腐败联盟”的核心人物。

剖析慕马等人的人生轨迹,不难看出:

放弃世界观改造,理想信念动摇是导致他们走向违法犯罪道路最重要的思想根源。

……

警世之二:

权力观扭曲,背弃党的宗旨,把党和人民赋予的权力当作牟取私利的工具是导致“慕马”等人走向违法犯罪道路的直接根源。

警世之三:

制度建设,选人用人,监督机制及改府职能转变等方面存在的较大漏洞,客观上为腐败的滋生提供了土壤和条件。

因此,治理腐败必须抓源头,从制度上强化对权力的监督和制约,构筑一道牢固的反腐大堤。

报道中的警钟声就是“渲染性”音响,强调警示世人的意味。

从以上几个例子可以看出,衡量人为音响(画面)能否使用的标准是一个相对模糊的答案,标准应该是:

加入这些元素后,是使报道更接近真实,还是远离真实。

但是笔者仍然强调,这种音响(画面)使用要谨慎,如果使用不当必然导致夸大或渲染事实,造成报道失实。

如《危机时刻》中对紧急状况渲染的内容:

机舱中摇摇晃晃跑动的空镜头,尤其是开篇镜灯闪烁、加上刺耳的警笛声,配着倒计时画面,给人的感觉有些过度追求刺激性效果,容易造成一定程度的失实。

毕竟广播电视深度报道是靠“深度”而不是靠视听效果立足的。

3.纪实中加入写意性音响(画面),起到象征与隐喻功能

按照艾滋拉·

庞德给意象下的定义:

“在一刹那的时间里表现出一个理智和情绪复合物的东西。

”意向是一种思维现象,是通过意象、联想和想像来反映事物本质的理性形象思维。

报道中的意象思维,是指通过意象、联想和想像来反映事物本质的理性形象思维。

它是理性思维活动中的形象思维。

如何处理好写实和写意的关系一直是广播电视新闻作品的一个难点。

电视专题片中常用蒙太奇手法,将两幅画面进行对比、联想,使观众受到启发,同时也可以达到抒情或议论的目的。

如战士加青松,儿童加幼苗,受到伤害的孤独的人加阴云密布的天际一棵独立的老树等等。

这都包含着某种象征意味。

这在电视片中校称为“杂耍蒙太奇”,即“把本来并没有实际联系、彼此不相干的画面加以并列,造成互相强化,突出潜在的含义和构成隐喻的组接形式。

爱森斯坦在《战舰波将金号》中表示人民的觉醒和愤怒,将三个不同姿态的石狮子加以并列,最后—个石狮子仿佛要跳起来,暗示着人民的觉醒。

这种具有隐喻特征的手法,许多人又称其为隐喻蒙太奇”。

在一些广播节目中,有记者也曾经试验性地使用写意性音响,如下面这个节目片段:

[出音响:

钟声]

播音员:

郝根山的妻子为什么喝了农药?

朴实的农家媳妇为什么丢下了丈夫,丢下了孩子,走上黄泉路?

叙述者:

郝根山一家原本种着两亩地,一年收入300来块钱,日子过得很艰难。

去年1月,郝根山看到当地报纸上宣传:

[出音响,锣鼓点]

说书者:

河北省委农村工作部下属的海狸鼠开发研究会推广养殖海狸鼠,与研究会合作饲养海狸鼠,农民投入300块钱,养一对鼠,3年就能嫌回1300块钱,是广大农民脱贫致富的好项目。

[压混]

郝根山心动了。

[出录音]郝根山:

我们去问他,他说没问题,这是咱河北省的。

它挂着河北省牌子,还能不保险吗?

郝根心从海狸鼠开发研究会进了10对海狸民,签订了合同,搞起了特种养殖。

一年下来,10对种鼠,顺利地产下了几十只子鼠,如果按合同交售给海研会,郝根山就该赚到几千块钱。

一家人多年脱贫致富的梦想,马上就要实现了。

令他们万万没有想到的是,海狸鼠开发研究会却没有履行合同,拒绝回收子鼠。

一家人为养殖海狸鼠投入的5000多块钱,300多个日日夜夜的操劳付之东流。

郝根山的妻子再也承受不住了。

要叫我说,这叫是家破人亡。

为什么说是家破人亡?

妻子没了,小孩子一天在那儿哭,要他母亲,你说,我怎么办?

原以为从河北省海研会买来了财神,却不料转眼间只剩下一窝要吃要喝的硕鼠。

到底是谁在鲸吞农民郝根山的希望?

到底有多少个郝根山望鼠悲叹?

郝根山一家的遭遇并不是个别现象,据了解,河北省海狸鼠开发研究会将海狸鼠养殖项目推广到河北、河南、山东、山西、陕西、湖南、湖北、江苏、安徽、内蒙古、北京、天津等十几个省、自治区、直辖市,仅河北省就有4.7万户农民国养殖海狸鼠蒙受经济损失,损失高达上亿元。

[出音响,钟声]

以上一段内容中“钟声”、“锣鼓点”都是编辑后期加入的,播音员和叙述者分别代表不同身份播的,加入锣鼓点的用意是为了提醒听众其后的一段内容是看似庄重实则荒唐的。

锣鼓在这里象征着戏曲,也就是说这段海理鼠开发研究会的启示,是像做戏一样的,是骗人的,说书者的语气配合着锣鼓点也是“装腔作势”的。

钟声带有警示意味,强调后面的内容是提出问题,帮助听众对下文做好收听准备。

这段报道中的“锣鼓点”就带有典型的象征意味。

在广播电视深度报道中如何看待这些象征隐喻意味的音响和画面呢?

如果将广播电视的象征、隐喻手法与文字稿比较可以发现,它们的区别仅仅是符号不同,即广播电视的符号手段更丰富而已。

本质上,“战士+青松”的画面就如同一段议论或抒情文字:

战士们就像青松一样,能够经受住严寒的考验。

如前所述,这样的直接抒情或直接议论在文字稿中也是要慎用的,同样的道理,这类音响或画面,在广播电视深度报道中也应该是少用甚至不用,否则会影响到深度报道的客观性和可信性。

笔者认为,在广播电视深度报道中如果要用音响或画面抒发感情或发表议沦,可以比照文字稿的客观抒情、客观议论,要注意时间、空间、对象三位一体的原则。

用此时、此地、此情此景来议论或抒情,利用故事情节中或现场画面表现中已有的象征意味,不必另外寻找象征性画面或音响。

如在《新闻纵横》记者的系列报道《走进城市拾荒部落》的第一篇《拾荒者的生活》中,有这样一段内容:

记者跟着收废品的老郑走了一天,老郑腿脚有残疾,40岁了也没成家,领养了一个小男孩,家里还有一位80岁的老母亲。

虽然工作辛苦,但老郑为自己能养活一家老小而自豪。

结尾部分记者写道:

“记者跟随着老郑蹒跚而又顽强的脚步在大街小巷里出没。

天空中一直纷飞着大雪,整整—天没人出来卖废品,老郑这天一无所获。

”严格说起来,漫天大雪中腿有残疾的人的蹒跚身影,这个景象也是一种象征。

这幅画面深深地印刻在听众脑海中,即这看似冷静的叙述中,饱含了打动听众心灵的情感。

《焦点访谈》记者做的报道《高楼大厦的背后》,有这样一幅画面:

笼民站在窗前面对窗外,讲诉自己的故事,窗外高楼林立,霓虹灯闪烁,镜头用大全景,昏暗的灯光、画面—角的笼民和窗外和窗内世界对比鲜明。

画面中的对比让人感受到了天差地别的含义,也感到面对强大的外部世界笼民的无助。

与报纸新闻的文字稿和广播报道中的叙述语言不同,电视报道是由镜头组织起来的,镜头被称为电视语言的“词素”。

美国摄影学家文斯顿指出:

“镜头是基本单位。

一般是由一个画面组成,而且是由摄影机一次拍摄下来的。

”形象地说,在电视新闻报道中,镜头仿佛是观众的眼睛,这双眼睛领我们看什么、以什么角度看,都直接影响报道效果。

一位中国广播电视奖的评委,曾经谈到他对一篇参评作品的观感:

印象比较深的是安徽电视台的《“四万工程”的背后》。

这个作品所选取的题材仍然是揭露某些干部脱离实际搞形式主义,为捞取政绩大搞“四万工程”(万户秧歌、万米绿色走廊、万亩黄花菜、万亩蔬菜工程)。

这种所谓的形象工程在社会上有相当的典型性,选取这一类题材也有很强的针对性。

对此,中央电视台的《焦点访谈》等节目也进行了报道,因此这个“四万工程”可以说臭名远扬。

这个专题的采访也是比较深入的,某些官员的夸夸其谈与失败的“四万工程”之间的巨大反差充分展现在观众面前。

住在桥洞里的农民、破败的鸽舍、杂草丛生的黄花菜田、稀稀落落的葡萄园,这—组组活生生的画面,让“四万工程”这一“政绩工程”对农民的坑害昭然若揭。

这个节目获得了三等奖。

为什么不能再高一点呢?

我认为,这里的致命缺陷在于过多地展示了“四万工程”的始作俑者的夸夸其谈。

在20分钟的节目中,夸夸其谈的镇党委书记9次出境,且每次都不是说一两句,而是夸夸其谈,好像在介绍经验,并且,这个反面典型的镜头感又偏偏很强、很好,给人的印象有批评变成推广之嫌。

这种始料不及的视觉效果,是因为编导忽略了视觉形象的“独立”表达能力。

在电视深度报道中,之所以经常使用长镜头,就是因为这种拍摄方式比较客观,反之,如果在电视深度报道中常用会产生夸张效果的广角镜头,恐怕就不符合要求。

另外,还要注意拍摄角度形成的视点,视点“从另一方面说,是摄像机心存偏见地观看,镜头已不再是描述,而是评论事件”。

摄像机的观察点能影响观众的感受。

当用摄像机往上拍时(有时也称为低角度或视平线以上的视点),所拍事物就比平直拍摄(正常角度或视平线视点)或俯拍(高角度或视平线以下视点)显得更重要、强有力和具有权威性。

当我们用摄像机向下拍时,物体的重要性普遍降低,也就比平拍或仰拍显得更加渺小、无力和不重要。

因此在新闻报道中为了体现记者立场客观,很少使用仰角或俯角镜头。

中央电视台《新闻调查》记者在完成节目《绛县的经验》之后,是这样评价自己的节目的:

“这个节目更客观、更职业一些,体现了不打棍子、不扣帽子、用事实说话的精神,这从记者的调查过程可以看得出来。

但是不客观、不职业的表现也有,比如,采访绛县副县长家稳稳同志时的一个镜头:

家稳稳同志架者二郎腿,一边说话,一边不停地晃动。

编进这样一个镜头想说明什么呢?

想丑化家稳稳同志吗?

为什么要丑化人家?

家稳稳不是坏人,即使是‘坏人’,应该有‘坏’的言行去表现,而不是这样一种方式。

这是这个节目最让我不安的一处。

可见,我的观念中陈腐的东西一不小心就会表现出来,我们精心装扮的所谓‘精神气质’一不小心就会露出马脚。

当然,尽管有这样或那样的问题,《绰县的经验》总的来说是好的。

”节目编导之所以在节目结束后还耿耿于怀,是因为节目中的这个镜头,显出了编导带领观众看问题时,是有那么一点儿倾向的。

人的认识过程是认知经验、情感、意志的统一过程。

深度报道的说理方式也即为作用于人的认知、情感和理智的常用说理方法,分为用事实说理,用形象说理和用事理说理。

这种方式是新闻报道最基本的说理原则和方法,正如中央电视台原新闻评论部主任孙玉胜所说:

“深度不是艰深的话语和生涩的表达,而是最终由观众来感受的深刻。

挖掘深度的方向不是唯一的,但无论节目制作者选择了什么样的方向来寻求节目所要达到的目标深度,都必须首先寻求支撑这个深度的事实与证据。

所谓深度就是对事实的占有,作为记者,你获得事实越多,你离深度越近。

”发现、占有、表现典型事实是深度报道说理的起点和基础。

如前所述,在应用事例来证明观点的时候要注意:

(1)事例具有说服力,有典型性和代表性;

(2)防止观点加例子的简单倾向,要揭示出观点和事例之间的必然联系,必要时要有分析、说理。

如某报道要传递的观点是:

广东地区的人们生活节奏很快。

用来证明这个观点的一个例子是今年广东的平跟鞋非常走俏。

这个例子能不能直接证明这个观点呢?

可以,但这是有条件的“可以”。

这就需要记者在报道中解释和证明平跟鞋的畅销和生活节奏快的关系。

记者可以采访一位正在买鞋的人,也许她会说:

“我每天早上9点打卡,还要送孩子上学,晚上要去买菜、接孩子,高跟鞋实在吃不消。

”记者还可以采访卖鞋的售货员,也许他会说:

“今年这些平跟鞋卖得非常好,买鞋的都是职业女性,是啊,现在生活节奏太快了,……”记者更可以采访设计师,设计师也许会说:

“我们设计这些鞋的理念,是现在生活节奏加快了,根据我们所做的市场调查显示……”通过这些采访才能将事实与事理间的关系给出。

当然也有的时候,由于事实与事理间的关系是必然的,根据生活经验和逻辑判断,就可以直接得出结论,这种情况下,就不需要解释了。

如下面的报道片段:

略

这是关于中国申奥成功的报道,报道中记者要强调的观点是:

中国体育代表团成员都很激动。

我们看到了每个人的反应,这段描述非常精彩,每个人的个性跃然纸上。

刘璇小女孩儿的哭和老运动员、老教练员的哭形成鲜明对比;

作为演员的巩俐,毕竟不是运动员,她的情绪反应也很符合人物心理;

杨澜以为自己能够控制住情绪,可还是“双眸闪动,泪光莹莹”。

这段内容完全可以证明记者想要表达的观点,不需要再去证明。

因为在此时此刻,他们共同的情绪激动只能是一个原因:

申奥成功了。

对这段内容的直观认知,是受众根据生活经验得出的,当然也合乎逻辑。

又如《“造林”还是“造字”》中,记者先给出“点”上的新闻事实——郧西县店子镇巨幅的造林宣传标语,这些标语每个字有840平方米大小,四个字要五个村的劳力用一个半月时间建成。

接着给出“面”上的情况——郧西县很多乡镇都像店子镇这样,把“造林”变成了“造字”。

全县造的300多平方米以上规模的大字近100个!

造字真的能促进造林吗?

事实是,店子镇造了字的山上,树木稀稀拉拉,牛、羊在随意地吃着草,没有人来管;

夹河镇为了造字,竞砍掉不少天然林。

在这里,事实胜于思辩,造字是不是能够帮助造林,答案不说自明。

要注意的问题是:

对比双方是对立关系。

当两种完全相反的观点针锋相对的时候,“真理”往往不辩自明。

如广西电视台的报道《南丹“7·

17”事故初露端倪》中,核心问题是南丹到底有没有发生过矿难、有没有死过人。

报道中将矿长和矿难发生当晚的管理员的谈话和一名矿工的谈话故在一起:

虽然观众在看了这个片断后,并不能断定南丹矿难到底有没有死者,但这两段完全相反的证词,起码可以得出一个结论:

南丹矿难有疑点。

有时候报道中如果只有事实信息,缺少纵向或横向对比信息,新闻事实的含义是不明确的,这个时候的事实信息只能表明事实是怎样的,不能说明事实意味着什么。

如某篇新闻报道说,现在韩国出现“中文热”,在韩国学汉语的人迅速增加,全国4700万人口中有30万人在学汉语。

报道中还可以看到拥有现代化设备的汉语学院,学院刚刚成立一个多月,就有600多名学生报名;

学生年龄从13岁到70岁都有。

这些事实材料确实呈现了韩国人学习汉语的现状,既有点上的材料也有面上的数据。

但是能不能据此就说韩国已经形成了学习汉语的人潮呢?

不能!

因为“热”是与“冷”相对的,只有对比以前学习汉语的人数,才能看出现在学习汉语是不是形成热闻;

“热”是通过与其他语言学习相对得出的,4700万人有30万人学习汉语,那么韩国人学习其他的语言,如,日语、马来语等的情况怎么样,对比之后才能知道中文是不是“热”。

应用对比说理方法时,要注意对比的事物间要有可比性,否则报道的道理就显得说不通了,如下面这篇报道:

记者在报道中强调,保护和开发文物资源的重要性,这是正确的。

但在对后府现象的认知和报道中,有个别地方很值得推敲。

分析如下:

首先,记者在节目开头对后府的历史价值和人文价值等新闻背景作了介绍,由大学教授和文化馆原馆长分别进行阐述,这对观众理解节目的主题“如何科学合理地进行文物的保护与开发”有很大帮助,但是记者恰恰忽视了最权威、最重要的背景介绍,后府是什么级的文物保护单位?

观众无法知道后府的确切文物价值。

第二,由于上述背景的缺失,记者也没有抓住问题的症结:

究竟该由谁承担保护、修缮后府的责任?

如果是国家级文物应由什么部门负责,如果是省级文物应由什么部门负责,如果是市级文物又该由什么部门负责,这是不同的。

而记者没有掌捏这些情况,就一味将责任推到乡镇一级政府身上,有失公允。

第三,记者没有就后府保护修缮不力问题深入探究原因。

为什么保护不力?

是主管部门态度不积极、行政不作为还是因为缺乏资金?

为什么缺乏资金,应不应该有专向拨款,是资金被挪作他用还是没有专款渠道?

第四,记者混淆了旅游部门和文物主管部门的不同职责,