山东省东营市中考语文试题解析版Word文件下载.docx

《山东省东营市中考语文试题解析版Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省东营市中考语文试题解析版Word文件下载.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

“传递”指递过去,辗转递送,如:

电话能传递声音,也指一个接一个送过去。

“社会正能量”应用“传递”。

“保全”指保住使不受损失,多用个人的性命、名誉等;

而“捍卫”着重于“捍”,抵御,多指抵御外敌,防御外侵,维护领土完整,也指捍卫真理,捍卫科学理论等,色彩较庄重。

“凝聚”泛指事物聚集在一起,或指气体变成液体,常用于比喻,指思想、感情、精神、智慧或心血等聚集在一起;

“凝集”指凑在一起,集合,对象多是人和事物,如学生都聚集到操场上,多指具体对象。

“全党全社会价值共识”指的是思想方面,应用“凝聚”。

故答案选C。

3.填入下面文字空缺处最恰当的一项是(

“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”。

学业上许多有成就的人,学习探索往往到达废寝忘食的地步。

这与其说是“苦”,倒不如说是“乐”。

。

A.由于把求知当成人生乐事,他们才会做出成就。

B.正是他们把求知当成人生乐事,才这样乐此不疲,乐而忘返。

C.心无旁骛、孜孜以求方为求知者应有的品质。

D.“苦”和“乐”相生相成,只有努力求知的人,才会以苦为乐。

【答案】B

【解析】本题考查语句衔接。

本段围绕首句,举学业上有成就的人的例子来具体诠释,因而,要接的语句也要和“有成就的人”相一致;

衔接的语句是对上一句的进一步解释,由此可见B项最恰当。

ACD三项都没有紧承“废寝忘食与其说是‘苦’,倒不如说是‘乐’”这一观点来论述,不恰当。

故答案是B。

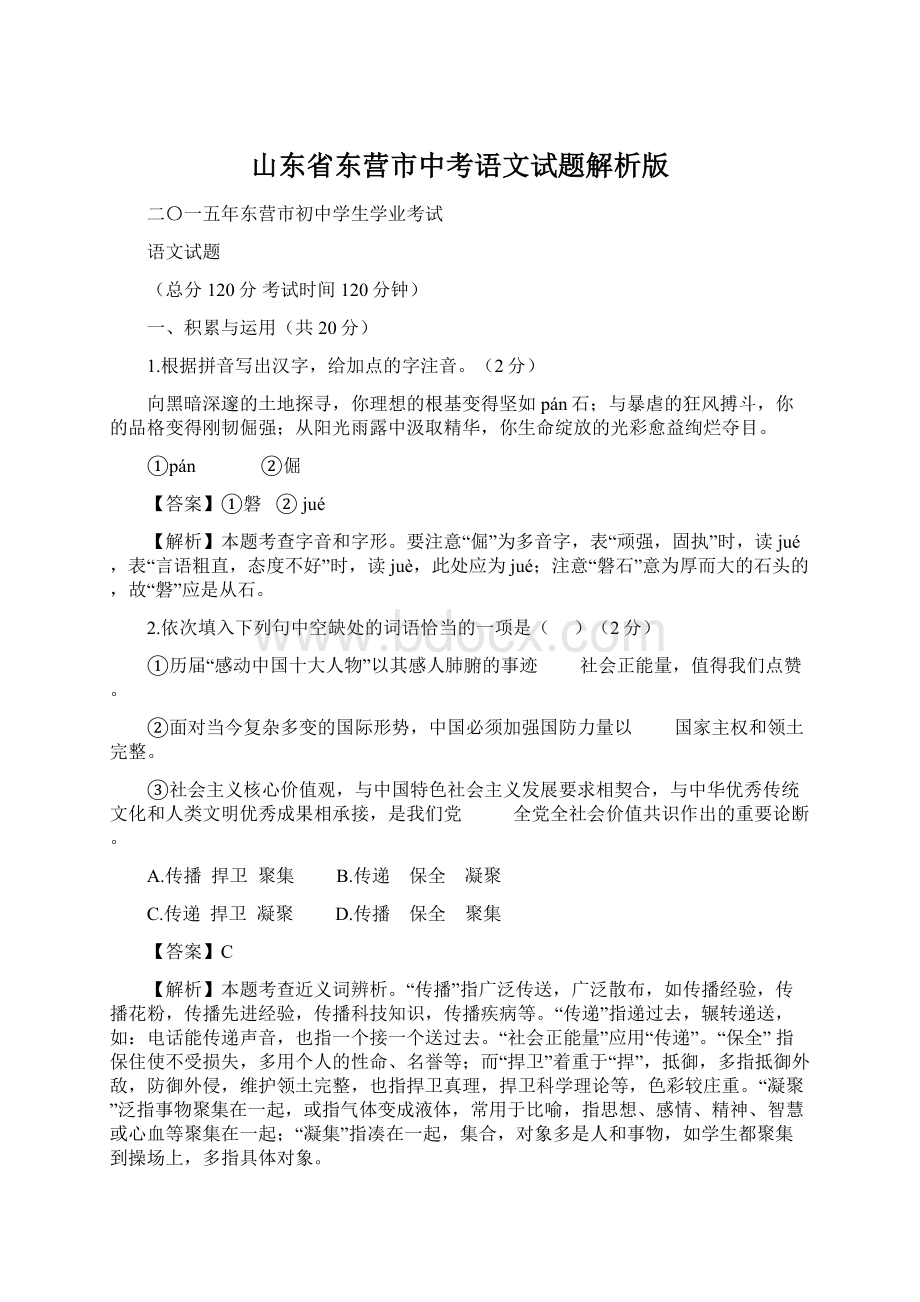

4.观察下面黄君璧的画作《飞瀑雷鸣》,写一段解说文字,至少用上一个成语。

(3分)

【答案】画面由瀑布、树木、山崖和溪流构成。

银色的瀑布如泛起的雪涛向高崖下猛扑,传来震耳欲聋的轰鸣,大有雷霆万钧之势。

瀑布下方水汽氤氲,上方源流蜿蜒,与瀑布的勇猛强悍相互映衬,显出刚柔相济的特色;

而旁侧的瀑布半掩半露,与主体瀑布相得益彰,再添一层气势。

整个画面气韵生动、气势磅礴、浑然一体,充分表现出作者深厚独到的思想艺术造诣。

评分:

内容全面、层次清楚、突出特征,占2分,成语运用占1分。

共3分。

意思对即可。

【解析】本题考查解读图画能力。

介绍图画的内容即是用说明性的文字,把图画由哪些事物构成,以及表现的内容,用简洁的语言表述出来。

上图中图画画面由瀑布、树木、山崖和溪流构成。

要按照一定的顺序介绍,瀑布是主体,先对其做形象描述,展现其特点。

再描述瀑布上方、下方及旁侧内容,最后进行总结性评价。

另外“至少用一个成语”要求不能忘记。

5.填空。

(5分)

①陶渊明在《归园田居》中以“

,

”表达出只要在污浊现实中坚守人格、坚持理想,即便做一个农夫也无怨无悔的心声。

②张养浩的《潼关怀古》以“

”深刻揭示了封建王朝嬗变的普遍规律,表达了对百姓的深切同情。

③杜牧《赤壁》中的诗句“

”表达了诗人对战争成败的独特见解,并曲折地抒发了自己才不为用的感慨与不平之气。

④正如孔子所说“

”,对已学知识不断反刍以至融会贯通,并有所发现,才是获得真知灼见、超越他人的科学方法。

⑤若夫日出而林霏开,

【答案】①衣沾不足惜,但使愿无违。

②兴,百姓苦;

亡,百姓苦。

③东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

④温故而知新,可以为师矣。

⑤云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

【解析】本题考查古诗文默写。

本题所考查的全部是理解性默写。

答题时要注意题干中的提示,根据积累写出符合题意的句子,不能出错别字、添字、漏字的现象,注意“铜雀”“暝”“繁阴”等字词的书写。

平时背诵古诗文时除了熟记字词句外,还要注意理解词句的意思。

6.名著阅读。

街上的柳树,像病了似的,叶子挂着层灰土在枝上打着卷……处处干燥,处处烫手,处处憋闷,整个的老城像烧透的砖窑,使人喘不出气。

狗趴在地上吐出红舌头,骡马的鼻孔张得特别的大,小贩们不敢吆喝,柏油路化开;

甚至于铺户门前的铜牌也好像要被晒化……连

A

都有些胆怯了!

拉着空车走了几步,他觉出由脸到脚都被热气围着,连手背上都流了汗。

以上内容选自中国现当代作家

写的长篇小说《

》,文中A外的人物是

小说通过

、

等情节内容,塑造了这一悲剧性人物形象,反映了当时社会劳动人民的苦难与无奈。

【答案】老舍《骆驼祥子》祥子攒钱买车被抢

妻子难产死亡(或钱被骗走

小福子上吊自杀……)评分:

第二三空共0.5分,其余空各0.5分,共2分。

后两空答其他内容合乎题意即可。

【解析】本题考查名著阅读。

从“拉着空车”等信息可以判断是《骆驼祥子》,拉车的当然是祥子。

关于他的情节也很多,只要能准确概括,内容合乎题意即可。

7.综合性学习。

(4分)

某初中学校在校学生有关“阅读”问题进行了调查,并将调查发现公布如下:

材料一

课外阅读

读书兴趣及占比例

读书计划及占比例

关注点及占比例

读书笔记及占比例

深厚

13%

有计划

11%

写得怎样

10%

每读必做

0%

一般

48%

有时有计划

32%

怎么写的

14%

凭兴趣做

24%

无兴趣

39%

没有计划

57%

写了什么

76%

从不做

材料二

语文学困生

阅读能力:

10%的学生基本读不懂作品,55%对作品的内容写法似懂非懂,35%看不出作品好在哪里。

写作水平:

情感积累欠缺,矫揉造作;

知识面狭窄,素材贫乏;

立意肤浅,认识能力偏低;

写法粗陋,语言枯燥。

①研读以上两则材料,写出你探究发现的结果。

②该校某班拟于“世界读书日”期间开展“爱读书、会读书”为主题的综合性学习活动,请你有针对性地设计一项活动;

仿照示例写一句话,以表达你对读书的感悟。

活动:

仿写示例:

读书犹如揽胜,山川之,江河之绮丽,林木之神秀,尽收眼底。

仿写:

【答案】①当前绝大多数初中学生对读书缺乏深厚兴趣和整体性计划,缺少正确的读书目的和读书方法(或积累思考的习惯),因此导致了部分学生尤其是语文学困生阅读能力和写作水平的低下状态。

②活动:

开展“成长离不开阅读”主题演讲活动。

举办“名人与书”故事会。

开展“被一本书感动”好书推介活动。

举办“学会阅读”读书经验与方法交流会……

读书犹如探宝,高山之灵芝,深海之珍珠,地下之金石,尽归囊中。

第①题,内容联系紧密,语意连贯。

每个要点1分,共2分。

第②题,活动内容要实用得体,有针对性,占1分;

仿写内容得当,句式相近,正确运用比喻,占1分,共2分。

本题共4分。

【解析】本题考查综合性学习。

第①小题材料有两则,因而结论也应有两个要点。

解答时文字材料要注意提取关键词句,材料一要横向、纵向比较,可知横向最后一栏所占学生多,将纵向的标题对应概括即可。

材料二则要判断出阅读能力和写作水平。

两者之间又是因果关系。

第②小题为两个要求,分别是“设计一项活动”和仿写语句。

活动设计要围绕主题,活动内容要实用得体,有针对性,如故事会、演讲比赛等;

仿写一要紧扣主题,二要注意比喻修辞和句式,还要注意选择的中心词与后面的表述要一致。

例句中的“揽胜”就与后面的语句紧密相连。

一、阅读(共50分)

阅读下面的文字,完成8~25题。

(一)(4分)

暮春归故山草堂

钱起

溪上残春黄鸟稀,辛夷花尽杏花飞。

始怜幽竹山窗下,不改清阴待我归。

注释:

辛夷,木兰树的花。

8.诗中“竹”这一形象具有怎样的特征?

【答案】示例:

①具有不从世俗、坚忍不屈、忠贞不渝(或不畏春残、不惧秋寒、不为俗屈)的品性节操;

②内在美与外在美共处一身。

答出其中一点得2分,共2分。

意思对即可其他答案符合题意即可。

【解析】本题考查本题考查意象的分析。

诗词往往有所寄托,从“诗言志”这一角度来看,分析“竹”这一形象,应突出竹的外在形象特点和内在品质特点。

前两句写“鸟归”“花尽”,实则为了对比衬托竹,在的暮春时节,窗前阴生环境下的竹子,翠绿葱茏,摇曳多姿,不改初衷,深情的迎接我的归来。

可见它忠贞不渝,不为俗屈等的高尚品质;

同时,也体现了它是内在美和外在美的结合。

9.任选一个角度(如构思、写法、语言等),对该诗进行赏析。

构思一全诗紧扣“暮春”,写出了不同景物的不同特征。

既合乎自然真实,又巧妙融入主观情感,新颖别致,浑然天成。

构思二:

所见与所感有机结合,“感”因“见”而生,写出了情感意绪的抑扬跌宕,曲折动人。

写法一:

反衬,以黄鸟春花之“改”反衬幽竹之“不改”,突出幽竹对“我”的钟爱及其坚忍不屈、忠贞不渝的精神品质。

写法二:

拟人,表现幽竹“待我”之情及“我”的怜竹之意,生动有趣而耐人寻味。

答对一种得2分,共2分。

其他答案符合题意即可。

语言:

用“稀”“尽”“飞”一气而下,渲染出春光逝去、了无踪影的凋零空寂的气氛,用“始”与之呼应,表现出失望之后的意外发现和惊喜之情,写出了意脉的转折。

平中见奇,朴中出新。

答对得2分,共2分。

其他答案取例典型,分析言之成理即可。

【解析】本题考查对诗歌的欣赏能力。

题干中提示可从构思、写法、语言等方面欣赏。

欣赏时要注意选准角度,取例典型,分析得当,言之成理。

构思方面,主要从所见所感的角度,或者是写景与抒情的角度分析;

写法方面,主要是对比衬托或拟人修辞的角度分析;

语言方面,可抓住某一词语分析。

同时要注意诗歌赏析常用的术语。

(二)(8分)

(甲)公与之乘,战于长勺。

公将鼓之。

刿曰:

“未可。

”齐人三鼓。

“可矣。

”齐师败绩。

公将驰之。

”下视其辙,登轼而望之,曰:

”遂逐齐师。

既克,公问其故。

对曰:

“夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之。

夫大国,难测也,惧有伏焉。

吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

”

——《曹刿论战》

(乙)宋公及楚人战于泓①。

宋人既成列,楚人未既济。

司马②曰:

“彼众我寡,及其未既济也,请击之。

”公曰:

“不可。

”既济而未成列,又以告。

公曰:

”既陈③而后击之,宋师败绩。

公伤股,门官歼焉。

国人皆咎公。

“君子不重伤,不禽二毛④。

古之为军也,不以阻隘也。

寡人虽亡国之余,不鼓不成列。

”子鱼曰:

“君未知战。

勍⑤敌之人,隘而不列,天赞我也。

阻而鼓之,不亦可乎?

犹有惧焉!

且今之勍者,皆我敌也。

虽及胡耇,获则取之,何有于二毛!

明耻教战,求杀敌也。

伤未及死,如何勿重?

若爱重伤,则如勿伤;

爱其二毛,则如服焉。

三军以利用也,金鼓以声气也。

利而用之,阻隘可也;

声盛致志,鼓儳⑥可也。

──《左传·

僖公二十二年》

①宋公:

宋襄公。

泓:

泓水。

②司马:

统帅军队的高级长官,此指子鱼。

③陈:

同“阵”,此处意为摆好阵势。

④禽:

通“擒”。

二毛:

头发斑白的人。

⑤勍(qí

ng):

强而有力。

⑥儳(chá

n):

杂乱不整齐,此指不成阵势的军队。

10.解释下列句中加点的词。

①一鼓作气,再而衰,三而竭。

②公伤股,门官歼焉。

③君子不重伤,不禽二毛。

④古之为军也,不以阻隘也。

【答案】①鼓:

击鼓进军

②歼:

被杀死

③重:

再次

④以:

凭,靠

两小题1分,共2分。

【解析】本题考查对文言实词、虚词的解释。

理解文言实词的含义必须把实词放到具体的语言环境中去辨析,充分积累课文中字词的用法,进行对照比照,并要掌握一些推断词义的方法。

还要注意一词多义、词类活用、古今异义、通假字等现象。

“鼓”就是名字用作动词,虚词“以”是一词多义,也要结合语意分析判断。

11.翻译下面的句子。

【答案】怜悯年老的敌人,就如同屈服于敌人。

大意及关键词语翻译正确得2分,意思对即可。

【解析】本题考查文言文语句翻译。

翻译时要做到符合原意,语言要简洁、优美流畅。

翻译时既要注意顾及全篇,又要字斟句酌,还注意落实一些重点词语。

特别要注意一些特殊的文言现象,如一词多义、古今异义、词类活用及文言文中的特殊句式等。

“二毛”小注中解释为“头发斑白的人”,也就是老人;

“爱”不是爱戴,而应翻译为“怜悯”;

“服”不是服从,而是“屈服”的意思。

这些关键词必须准确翻译出来

12.从军事指挥的角度来看,造成两场战争不同结局的具体原因分别是什么?

长勺之战中曹刿巧用战术,造成士气的彼消我长,并审时度势,抓住有利战机,取得胜利。

泓之战中宋公恪守“君子”和古人规则,不听劝告,丧失有利战机,以致战败。

两种原因各占1分,共2分。

【解析】本题考查对内容的理解。

甲文的结局是取得胜利,其原因可从两个“可矣”分析抓住战机的重要性,从“夫战,勇气也”分析士气的作用。

乙文的结局是战败。

其原因在于宋公“君子不重伤,不禽二毛④。

古之为军也,不以阻隘也”的思想,不听劝告,而又不明白“三军以利用也,金鼓以声气也”的道理,失去战机。

13.概括说明两文在写作目的或写法上的相同之处。

写作目的一:

两文写作目的在于表明要取得战争胜利就需要灵活运用战略战术、善于把握有利战机。

写作目的二:

两文写作目的均不在于再现战争的场面经过,而在于揭示战争成败的因果关系。

两文都紧扣中心精心剪裁。

详写论战,略写战争经过,有力地突出了写作意旨。

都运用了衬托。

用鲁庄公的无知浅陋衬托曹刿的足智多谋;

用子鱼的随机应变、杀伐决断衬托宋公的墨守成规、自以为是(或以子鱼的急功近利衬托宋公的尊礼守信、远见卓识)。

答对其中一个角度得2分,共2分。

【解析】本题考查对文章写作目的及写法的把握。

要依据内容,探寻相同点。

目的方面要注意两文一正一反作战结局,揭示的是什么。

不是战争的场面,而是战术,是战争胜败的因果关系。

写法方面可从叙事详略的角度分析;

也可从人物对比衬托的角度分析,庄公与曹刿,宋公与子鱼对比分析。

【译文】

宋襄公与楚军在泓水作战。

宋军已摆好了阵势,楚军还没有全部渡过泓水。

担任司马的子鱼对宋襄公说:

“对方人多而我们人少,趁着他们还没有全部渡过泓水,请您下令进攻他们。

”宋襄公说:

“不行。

”楚国的军队已经全部渡过泓水还没有摆好阵势,子鱼又建议宋襄公下令进攻。

宋襄公还是回答说:

”等楚军摆好了阵势以后,宋军才去进攻楚军,结果宋军大败。

宋襄公大腿受了伤,他的护卫官也被杀死了。

宋国人都责备宋襄公。

宋襄公说:

“君子不两次伤害敌人,不擒捉头发花白的敌人。

古时候指挥战斗,是不凭借地势险要的。

我虽然是已经亡了国的商朝的后代,却不去进攻没有摆好阵势的敌人。

”子鱼说:

“您不懂得作战的道理。

强大的敌人因地形不利而没有摆好阵势,那是老天爷帮助我们。

敌人在地形上受困而向他们发动进攻,不也可以吗?

还怕不能取胜!

当前的具有很强战斗力的人,都是我们的敌人。

即使是年纪很老的,能抓得到就该俘虏他,对于头发花白的人又有什么值得怜惜的呢?

使士兵明白什么是耻辱来鼓舞斗志,奋勇作战,为的是消灭敌人。

敌人受了伤,还没有死,为什么不能再去杀伤他们呢?

不忍心再去杀伤他们,就等于没有杀伤他们;

怜悯年纪老的敌人,就等于屈服于敌人。

军队凭着有利的战机来进行战斗,鸣金击鼓是用来助长声势、鼓舞士气的。

既然军队作战要抓住有利的战机,那么敌人处于困境时,正好可以利用。

既然声势壮大,充分鼓舞起士兵斗志,那么,攻击未成列的敌人,当然是可以的。

(三)(8分)

我用残损的手掌

/摸索这广大的土地:

/这一角已变成灰烬,/那一角只是血和泥;

/这一片湖该是我的家乡,/……/江南的水田,你当年新生的禾草/是那么细,那么软……现在只有蓬蒿;

/岭南的荔枝花寂寞地憔悴,/尽那边,我蘸着南海没有渔船的苦水……

/无形的手掌掠过无限的江山,/手指沾了血和灰,手掌沾了阴暗,/只有那辽远的一角依然完整,/温暖,明朗,坚固而蓬勃生春。

/在那上面,我用残损的手掌轻抚,/像恋人的柔发,婴孩手中乳。

/我把全部的力量运在手掌/贴在上面,寄与爱和一切希望,/因为只有那里是太阳,是春,/将驱逐阴暗,带来苏生,/因为只有那里我们不像牲口一样活,/蝼蚁一样死……那里,永恒的中国!

——《我用残损的手掌》

14.诗人情感随“手掌”活动而变化,试仿照示例填空。

“

”:

(示例)“贴”:

向往与期待

“摸索”:

痛苦和仇恨

“轻抚”:

热爱与幸福

答对一处得1分,共2分。

答“情感变化”其他答案符合题意即可。

【解析】本题考查对情感的把握。

先找到“手掌”变化的词语,如“摸索”、“轻抚”等,再具体分析情感,“像恋人的柔发,婴孩手中乳”则表现的是热爱、幸福的情感。

15.谈谈你对诗中“残损的手掌”这一形象涵义的理解。

【答案】①实指诗人被残害的身体。

②象征民族遭受的伤痛和屈辱(或象征祖国残缺的版图)。

表明诗人坚强不屈的意志和对祖国的炽热的爱。

答对一点得1分,共3分。

【解析】本题考查对意象及主题的理解。

结合时代背景,从表层含义和象征意义两方面分析其内涵,进而分析诗人坚强不屈的意志以及对祖国挚爱的情感。

16.就本诗运用的一种艺术手法作简要的赏析。

虚拟:

诗人虚拟祖国的广大土地就在眼前,随着思维变化转换空间,既可观其形色,又可感其冷暖,嗅其气味,表达了对祖国的深挚情感。

想象:

借助“无形手掌”的活动,想象国土的今昔变化和不同区域不同的色彩、情景,形成诗歌的丰富内涵,寄寓深厚情感。

对比:

国土沦陷前后对比,突出表现祖国遭受的苦难及作者凄楚忧愤之情;

沦陷区和“辽远的一角”对比,表达对祖国光明未来的期待、向往以及坚定的信念。

答对其中一种得3分,指出写法1分,赏析2分。

【解析】本题考查对艺术手法的赏析,可以从对比、想象、虚实的角度分析,结合诗句分析概括,如国土沦陷前后有对比、沦陷区和“辽远的一角”对比。

借助“无形手掌”的活动,诗人也进行了大胆的想象。

抓住某一点,具体分析即可。

(四)(14分)

人类的创造力如何起源

(加拿大)普林格尔

①科学家一直认为直到4万年前,早期人类才开始突破自身一成不变的思维定势。

但近年的考古发现,早在20万年前,人类的创造力便崭露头角了。

不过,不是进化中突发,而是经过“细水长流”般的累积才得以出现的。

②长期以来,考古学家都认为,使用符号如语言是现代人认知能力的最重要指标,也是人之所以为人的标志。

但近来,研究人员开始在考古记录中寻找其他现代行为的来源。

③20世纪90年代开始,威特沃特斯兰德大学考古学家沃德利发掘西布度洞穴并进行了研究。

其报告显示,西布度穴居人于7.7万年前便开始从木本植物中选择树叶制作寝具;

树叶出自一种具有天然防虫效果的树,可以驱防那些目前携带致命疾病的蚊子。

研究人员在南非其他地区发现,距今10万年至7.2万年前,居住在布隆伯斯洞的原始人能制作用于裁剪兽皮衣服的骨锥。

这些用具和工具十分简陋,“但在一个仅由自然物质所组成的世界里,想象新事物及将其付诸实现的能力便几乎成了魔法。

”这是创造力起源的历史视角。

④虽然早期人类的创造力令人印象深刻,但我们的远祖与现代人在创新的广度和深度上仍存在巨大差异。

到底是怎样的原因使我们这一种群从远祖之中脱颖而出呢?

这是探究创造力起源的另一维度。

⑤物竞天择促使人类形成更大的脑。

就脑容量而言,更新期灵长类动物的平均脑容量是450cm3,与黑猩猩相仿;

160万年前的直立人约930cm3;

而10万年前的现代人为1330cm3。

在这样的脑容量下,估计有千亿神经元在处理信息,在约长1.65万千米的有髓神经纤维中传递,穿过1.5×

1014个突触。

⑥加利福尼亚大学的体质人类学家赛门德费瑞通过检测现代人、黑猩猩的前额皮质发现,其中有几个主要分区在人科进化过程中经历过重新改组。

如现代人的额及前额叶皮层(负责实施计划与组织感觉输入的部分)在容积上几乎是黑猩猩的两倍。

并且,此区域神经元间的水平空间增大约50%,给了轴突和树突更多空间。

“这意味着大脑能有更复杂深远的联结,可以处理神经元间更为错综复杂的交流。

⑦认知科学家嘉宝认为,当代那些极富创造力的人群,都是优秀的幻想者,总会通过以往的某个记忆或想法自然地联想出解决问题的方案。

这种联想有助于触类旁通,并导致创新思维的突破。

且更大容量的大脑意味着更优秀的自然联想力;

拥有数十亿并且空间宽阔的神经元的前额叶皮层可以处理更多刺激,有更多神经元可以参与特殊片段的处理,拥有更细致的记忆,探索更多潜在刺激间的联接。

目前,嘉宝正通过计算机模拟大脑是如何在分析与联想模式之间进行切换,并最终帮助人类走出认知萌发期,学会从新角度看待事物,从而让大脑产生创造力。

“仅仅拥有更多神经元是不够的”,“人必须将大脑灰质的用途发挥到极致。

⑧大约在10万年前左右,我们祖先的思维就已经犹如一个干燥的火绒盒,等待着合适的社会环境将其点燃。

苏黎世大学的克里斯托夫发现,在一个行军蚁窝旁,一只雌猩猩拾起一根细枝,将其一端插入松软的土中,挡住巢穴入口,等待兵蚁出来。

当蚁群爬满细枝10厘米长度时,她便将细枝拔出,熟练地将上面的蚂蚁吃掉。

黑猩猩会使用简单的工具,但不能将知识上升为先进科技,也不会在使用工具的基础上加以提高,如制作新的工具。

而现代人每天都在汲取他人的思想、经验,并加入自己的创新,直到获得一个全新、复杂的事物。

比如说,没有一个人能掌握便携式电脑中所有的复杂科技,这些科技成果来自好几代发明者的才思积累。

人类学家将这种技术的积累称为“文