古代东西方先哲.docx

《古代东西方先哲.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《古代东西方先哲.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

古代东西方先哲

东西方先哲

一、选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分。

每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

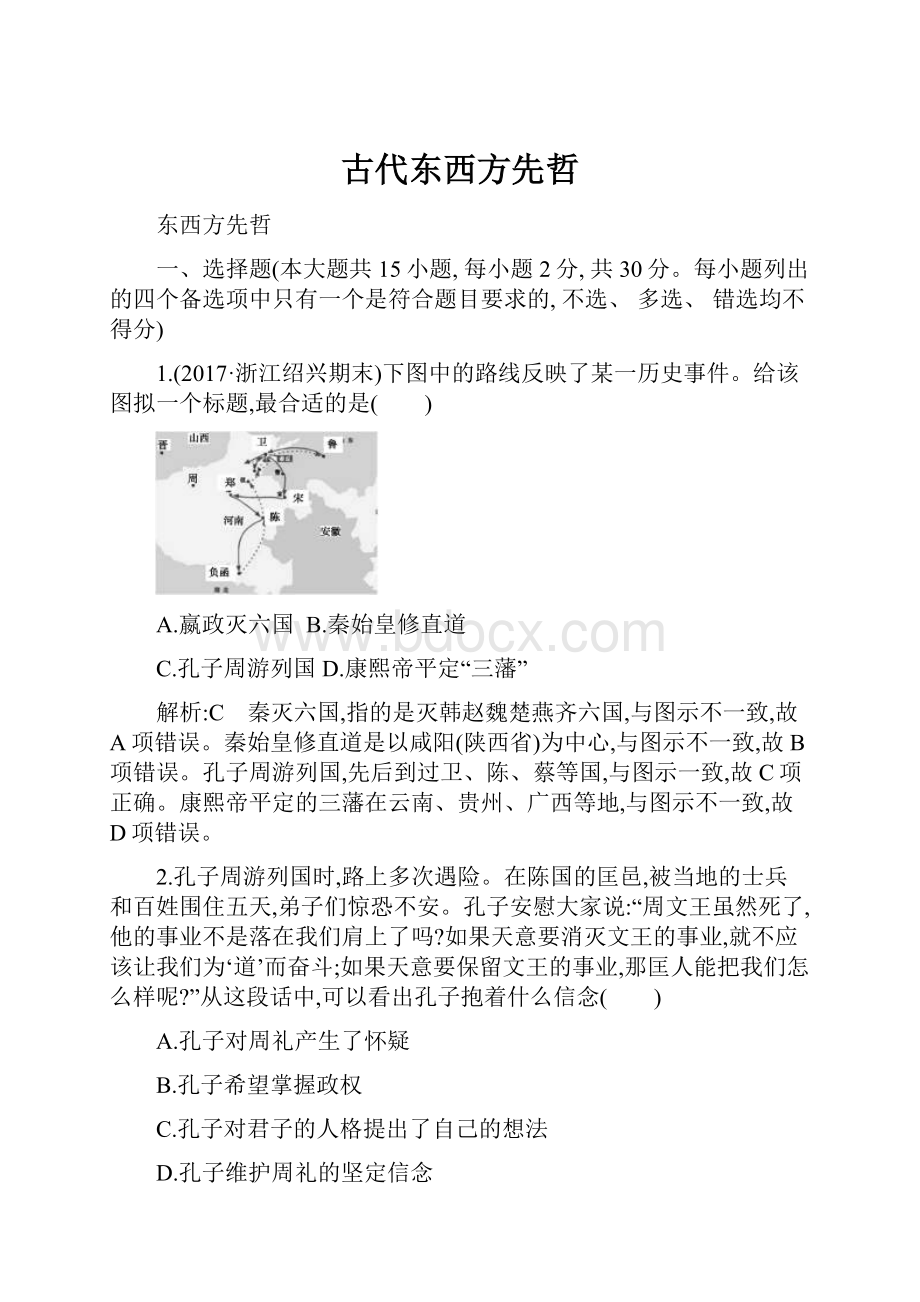

1.(2017·浙江绍兴期末)下图中的路线反映了某一历史事件。

给该图拟一个标题,最合适的是( )

A.嬴政灭六国B.秦始皇修直道

C.孔子周游列国D.康熙帝平定“三藩”

解析:

C 秦灭六国,指的是灭韩赵魏楚燕齐六国,与图示不一致,故A项错误。

秦始皇修直道是以咸阳(陕西省)为中心,与图示不一致,故B项错误。

孔子周游列国,先后到过卫、陈、蔡等国,与图示一致,故C项正确。

康熙帝平定的三藩在云南、贵州、广西等地,与图示不一致,故D项错误。

2.孔子周游列国时,路上多次遇险。

在陈国的匡邑,被当地的士兵和百姓围住五天,弟子们惊恐不安。

孔子安慰大家说:

“周文王虽然死了,他的事业不是落在我们肩上了吗?

如果天意要消灭文王的事业,就不应该让我们为‘道’而奋斗;如果天意要保留文王的事业,那匡人能把我们怎么样呢?

”从这段话中,可以看出孔子抱着什么信念( )

A.孔子对周礼产生了怀疑

B.孔子希望掌握政权

C.孔子对君子的人格提出了自己的想法

D.孔子维护周礼的坚定信念

解析:

D 从材料中“周文王虽然死了,他的事业不是落在我们肩上了吗?

”“……那匡人能把我们怎么样呢?

”可以看出孔子维护周礼的坚定信念,故D项正确。

A、B、C三项均与材料意思不符,排除。

3.(2018·浙江杭州期末)孔子开创了儒家学派,仁是孔子思想的核心,是处理人际关系的最高准则。

下列言论最能体现孔子“仁”的思想的是( )

A.“己所不欲,勿施于人”

B.“非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动”

C.“君子和而不同,小人同而不和”

D.“兼相爱,交相利”

解析:

A 孔子认为实现“仁”,要做到待人宽容,“己所不欲,勿施于人”,与题中“最能体现孔子‘仁’”相符,故A项正确;B项强调的是“礼”,与材料中“最能体现孔子‘仁’”不符,故B项错误;所谓“和而不同”,是指君子在人际交往中能够与他人保持一种和谐友善的关系,但在对具体问题的看法上却不必苟同于对方,即“中庸”,与材料中“最能体现孔子‘仁’”不符,故C项错误;D项是墨子的思想,与材料中孔子思想不符,故D项错误。

4.(2018·浙江嘉兴期末)中国传统思想中有“和同之辨”的议题。

孔子认为君子之间相处要求“和”,而小人则恰恰相反,是以“同”为准。

孔子对“和同之辨”的阐发主要体现了其下列哪一思想( )

A.仁B.中庸C.礼D.德治

解析:

B 所谓“和同之辨”指的是“君子和而不同,小人同而不和”,这体现出儒家思想中的中庸之道,待人接物保持中正平和,因此本题选择B项。

5.(2018·浙江温州十五校期末)孔子说:

“为政先礼”,“上好礼,则民莫敢不敬”,在教导他的学生子贡时说为人要“富而好礼”,在教导他的学生颜渊时说“一日克己复礼,天下归仁焉”。

材料表明“礼”( )

A.体现为宽以待人

B.是处理社会各个阶层关系的最高准则

C.是治国立身的基础

D.对不同社会阶层的要求是不一样的

解析:

C 材料无法体现宽以待人的思想,故A项错误;“仁”是处理人际关系的最高准则,而不是“礼”,故B项说法错误;材料表明,礼是治国的原则,是个人修养的体现,是立身的基础,故C项正确;材料并没有强调不同的人所要遵守的礼的内涵是不一样,而是强调对个人修养、对治国来说,都要重视“礼”,故排除D项。

6.孔子收徒讲学,西汉设立太学,都是对古代教育事业的重大发展,下列对两者分析有误的是( )

A.办学性质并不相同

B.教育对象都涉及社会中下层

C.都推动儒学的传播

D.教授内容以《论语》等为主

解析:

D 结合所学,孔子创办私学,而西汉太学则为官立学校,两者性质不同,故A项说法正确,排除;孔子教育原则体现有教无类,而太学兴办使出身低微的人也有了入仕的机会,两者都涉及社会中下层,故B项说法正确,排除;孔子开创儒家学派,太学设立推动儒学发展,故C项说法正确,排除。

《论语》是孔子弟子根据孔子的言论编撰而成,不是孔子讲学内容,故D项说法错误,符合题意。

7.近年在汉堡发现了一本1691年出版的《论语》英译本。

书的前言中说“这位哲学家的道德是无限辉煌的”。

文中的“这位哲学家”是指( )

A.老子B.孔子C.孟子D.墨子

解析:

B 《论语》是孔子的弟子们记录整理的孔子的思想言行。

8.(2018·浙江嘉兴期末)古代一位思想家曾说:

“慷慨是挥霍与吝啬之间的中庸。

庄重是自傲与顺从之间的中庸。

谦谨是无耻与羞怯之间的中庸。

”这位思想家是( )

A.孔子B.苏格拉底

C.庄子D.亚里士多德

解析:

D 题干认为过之或不及,就会变成挥霍或吝啬等,这是亚里士多德的中庸思想,故选D;孔子的“中庸”思想主要是协调仁和礼之间的关系,即“和而不同”,排除A项;苏格拉底主张“美德即知识”,排除B项;庄子主张“齐物”“逍遥”等,排除C项。

9.(2018·浙江嘉兴期末)亚里士多德曾提出三个重要命题:

“求知是所有人的本性”“人是理性的动物”和“人是政治动物”。

这表明他( )

①继承了苏格拉底的思想 ②强调人应该依据感觉办事③认识到人具有社会属性 ④具有唯物主义的思想观念

A.①②B.①③C.②③D.②④

解析:

B 材料信息“求知是所有人的本性”“人是理性的动物”表明亚里士多德继承了苏格拉底“美德即知识”的思想,“人是政治动物”说明他认识到人具有社会属性,因此①③正确;“强调人应该依据感觉办事”是智者学派的观点,不符合材料信息,故②错误;亚里士多德的唯物论并不彻底,故④错误。

所以本题答案为B项。

10.(2017·浙江名校协作体联考)古希腊哲学家亚里士多德对其师柏拉图的思想既有继承又有突破。

此处的“继承”是指( )

A.追求尽善尽美的境界

B.现实世界是人类认识的源泉

C.客观上并无理念世界的存在

D.物质受形式的支配

解析:

A 继承是指双方的共同点,亚里士多德和柏拉图都追求尽善尽美的境界,故A项正确;现实世界是人类认识的源泉是亚里士多德对柏拉图的突破,故B项错误;客观上并无理念世界的存在是对柏拉图不承认现实世界真实性的突破,故C项错误;物质受形式的支配是亚里士多德对柏拉图的突破,故D项错误。

11.亚里士多德被誉为“古代最伟大的思想家”“人类的导师”“第一个像教授一样地著书立说的人”。

以下属于亚里士多德观点的是( )

①认为具体事物由形式和质料组成 ②不承认现实世界的真实性 ③物质受形式的支配 ④鲸是胎生的

A.①②③B.①②④C.②③④D.①③④

解析:

D 结合所学知识,亚里士多德与柏拉图在哲学思想上的不同在于,亚里士多德认为柏拉图理念论的最大弱点在于不承认现实世界的真实性,他肯定客观世界真实的存在,故②错误,排除含②的选项,正确选项为D。

12.(2018·浙江温州十五校期末)亚里士多德在主持吕克昂学园期间,完成了其几乎全部现存著作。

下列各项中不属于其著作的是( )

A.《政府论》B.《形而上学》

C.《尼各马科伦理学》D.《物理学》

解析:

A 本题是逆向性选择题。

《政府论》是英国启蒙思想家洛克的著作,故A项错误,符合题意。

《形而上学》《尼各马科伦理学》《物理学》都是亚里士多德的著作,故B、C、D三项正确,不符合题意。

13.亚里士多德在哲学上主张人要追求尽善尽美的境界,但并不主张放弃现实的幸福;在生物学领域,至少对五十多种动物进行了解剖研究;在《物理学》一书中,他指出具体事物是由形式和质料组成的……这表明亚里士多德科学研究的主要特点是( )

A.注意各个研究领域的联系性

B.注重客观实际,研究领域宽广

C.具有浓厚的人文主义精神

D.家学深厚,遗传影响比较大

解析:

B 材料不能表明“联系性”,故A项错误;“在哲学上”“在生物学领域”“在《物理学》一书中”,表明研究领域宽广,“不主张放弃现实的幸福”“至少对五十多种动物进行了解剖研究”“指出具体事物”表明注重客观实际,故B项正确;“并不主张放弃现实的幸福”涉及人文主义,但不能表明其科研的主要特点就是具有“浓厚”的人文主义,故C项错误;“家学”“遗传影响”材料均未涉及,故D项错误。

14.孔子提出的“中庸”思想和亚里士多德主张的“中庸之道”的共同之处有( )

①都看作至高的美德 ②都主张适度,不走极端 ③都反对将“过”和“不及”简单的调和或折中 ④其标准都是“正确的理性”

A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④

解析:

A 关于“中庸”的标准,都是从自身的角度出发的,不会是以“正确的理性”为标准的,排除含④的选项,选A。

15.(2017·浙江金丽衢十二校一模)孔子和亚里士多德是东西方的先哲,他们的共同点不包括( )

A.都有中庸思想,反对过和不及,认为要“恰到好处”

B.都怀着济世救人的热情,主张以礼治国,为政以德

C.都热衷于教育事业,创立学校,广招门徒

D.都对知识孜孜以求,著书立说,在文化上颇多建树

解析:

B 孔子和亚里士多德都有中庸思想,强调过犹不及,故A项不符合题意;以礼治国,为政以德,是孔子的主张,不是亚里士多德的主张,故B项符合题意;孔子和亚里士多德都热衷教育事业,创立学校,广收门徒,故C项不符合题意;孔子和亚里士多德都著书立说,在文化上都有重大贡献,故D项不符合题意。

二、非选择题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

16.(2018·浙江温州新力量联盟期末)阅读材料,结合所学知识回答问题:

材料一 孔子想回到西周,维护奴隶制,政治上是保守主义者,有他的落后一面,但他是伟大的史学家、教育家和人道主义的倡导者,他在历史文化遗产的继承、整理和传播上有卓越的贡献。

——据《论孔子思想》

材料二 孔子在历史文化领域有杰出成就,他的“爱人”“仁民”观念以及他的教育思想,表现出新兴地主阶级的进步性,他想回到西周,只是因为不敢公开反对当时还比较强大的奴隶制,表现出他怯懦的

方面。

——据《略论孔子思想的阶级性》

(1)两则材料都涉及孔子在历史文化方面的贡献。

根据材料,结合所学知识,指出孔子的政治主张及其在教育方面的贡献。

(5分)

(2)材料一、二评价孔子时,采用的相同方法是什么,结论有何不同?

综合上述材料,说明应当如何评价。

(5分)

解析:

第

(1)问,注意实际上有两个小问,一是政治主张,二是教育贡献,结合所学回答即可。

第

(2)问,第一小问,从材料一“维护奴隶制”、材料二“表现出新兴地主阶级的进步性”,可知两则材料都体现了阶级分析法。

从材料一“有他的落后一面”“但他是伟大的史学家、教育家和人道主义的倡导者”,材料二“表现出新兴地主阶级的进步性”“表现出他怯懦的方面”,可以看出两则材料都采用了一分为二的方法。

第二小问,材料一“孔子想回到西周,维护奴隶制,政治上是保守主义者”,说明作者认为孔子是代表奴隶主贵族的,材料二“表现出新兴地主阶级的进步性”,就是认为孔子政治上是进步的,这是两者极大的不同。

第三小问,从材料看出,应全面地、历史地、辩证地看待历史人物、评价历史人物才是科学的。

答案:

(1)政治主张:

仁、礼、中庸、德治。

(任答两点得2分)

教育方面的贡献:

创办私学;教育及于平民(或者“有教无类”);推出了合理的教学方法(因材施教等);整理和修订“六经”。

(任答三点得3分)

(2)方法:

阶级分析法、一分为二(或辩证)的方法。

(任答一点得1分)

不同:

材料一中的孔子代表奴隶主贵族,政治上是落后的;材料二中的孔子代表地主阶级,政治上是进步的。

(2分)看待:

避免简单贴标签,应历史地看问题,辩证地评价。

(任答两点得2分)

17.孔子与亚里士多德出生于相同的历史时代,分别是东西方著名的思想家和教育家。

阅读下列材料:

材料一 道之以政,齐之以刑,民免而无耻,道之以德,齐之以礼,有耻且格。

子为政,焉用杀!

子欲善而民善矣。

中庸之为德也,其至矣乎!

民鲜久矣。

君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。

材料二 正义恰正是树立社会秩序的基础。

政治机制的运行以法律为最高原则,并为法律所制约。

以道德优良的生活为宗旨而既能治理又乐于受治的人们。

美德乃是牵涉到选择时的一种性格状况……它乃是两种恶行——即由于过多和由于不足而引起的两种恶行——之间的中道。

请回答:

(1)依据上述材料,概括两人思想的相同之处。

(3分)

(2)结合所学知识,从时代背景、目的、影响方面评述两人的治国思想。

(7分)

解析:

第

(1)问,依据材料抓住题干中的“中庸、中道”“道之以德、道德优良”“树立社会秩序”等字眼加以概括。

第

(2)问,要联系所学知识,从时代背景、目的、影响方面评述两人的治国思想,注意语言精练。

答案:

(1)相同:

中庸;以德治国;构建和谐社会秩序。

(3分)

(2)孔子

背景:

春秋末期分封制瓦解,礼崩乐坏;社会大变革(转型)。

目的:

维护统治阶级利益。

影响:

没有被当时的统治者采纳;为后世道德规范的建立奠定了基础(或成为正统思想)。

亚里士多德

背景:

雅典民主共和制的繁荣与衰落。

目的:

促进社会的公平与正义,维护奴隶制统治秩序。

影响:

丰富了后世民主思想的来源。

(7分)