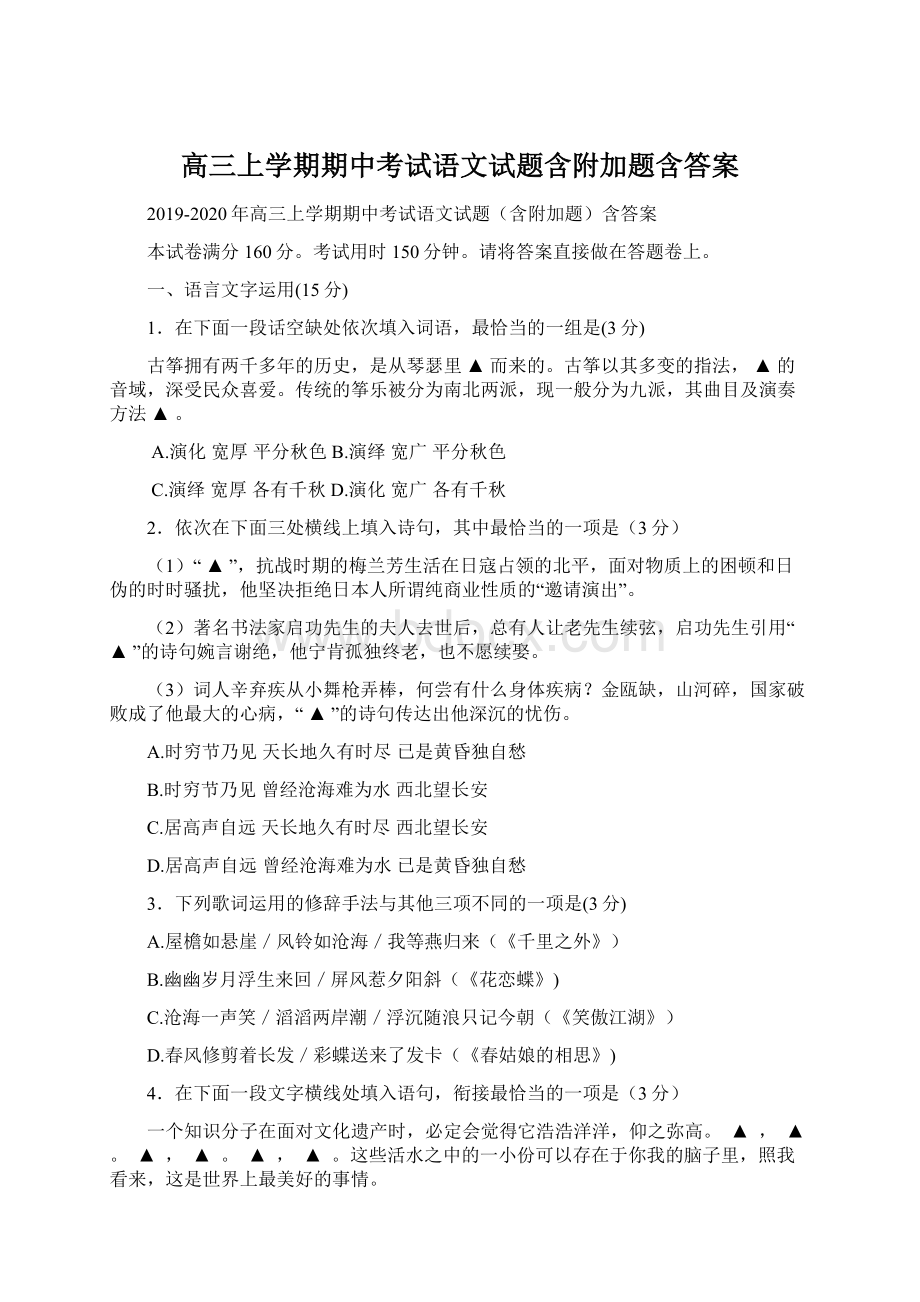

高三上学期期中考试语文试题含附加题含答案Word下载.docx

《高三上学期期中考试语文试题含附加题含答案Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三上学期期中考试语文试题含附加题含答案Word下载.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

A.①园林②桥梁③寺庙④宅第B.①园林②寺庙③桥梁④宅第

C.①宅第②园林③寺庙④园林D.①宅第②寺庙③桥梁④园林

二、文言文阅读(18分)

阅读下面的文言文,完成6~9题。

送秦少章赴临安簿序

张耒

《诗》不云乎:

“蒹葭苍苍,白露为霜。

”夫物不受变,则材不成,人不涉难,则智不明。

季秋之月,天地始肃,寒气欲至。

方是时,天地之间,凡植物出于春夏雨露之余,华泽充溢,支节美茂。

及繁霜夜零,旦起而视之,如战败之军,卷旗弃鼓,裹创而驰,吏士无人色,岂特如是而已。

于是天地闭塞而成冬,则摧败拉毁之者过半,其为变亦酷矣,然自是弱者坚,虚者实,津者燥,皆敛藏其英华于腹心,而各效其成,深山之木,上挠青云,下庇千人者,莫不病焉,况所谓蒹葭者乎?

然匠石操斧以游于林,一举而尽之,以充栋梁、桷杙、轮舆、輹辐、巨细强弱,无一不胜其任者,此之谓损之而益,败之而成,虐之而乐者是也。

吾党有秦少章者,自予为太学官时,以其文章示予,愀然告我曰:

“惟家贫,奉命于大人而勉为科举之文也。

”异时率其意为诗章古文,往往清丽奇伟,工于举业百倍。

元祐六年及第,调临安主簿。

举子中第可少乐矣,而秦子每见予辄不乐。

予问其故,秦子曰:

“予世之介士也,性所不乐不能为,言所不合不能交,饮食起居,动静百为,不能勉以随人。

今一为吏,皆失己而惟物之应,少自偃蹇,悔祸随至。

异时一身资养于父母,今则妇子仰食于我,欲不为吏,亦不可得。

自今以往,如沐漆而求解矣。

”余解之曰:

“子之前日,春夏之草木也。

今日之病子者,蒹葭之霜也。

凡人性惟安之求,夫安者天下之大患也。

迁之为贵,重耳不十九年于外,则归不能霸,子胥不奔,则不能入郢。

二子者,方其羁穷忧患之时,阴益其所短而进其所不能者,非如学于口耳者之浅浅也。

自今吾子思前之所为,其可悔者众矣,其所知益加多矣。

反身而安之,则行于天下无可惮者矣,能推食与人者,尝饥者也;

赐之车马而辞者,不畏步者也。

苟畏饥而恶步,则将有苟得之心,为害不既多乎!

故陨霜不杀者,物之灾也;

逸乐终身者,非人之福也。

”

(选自《张耒集》,中华书局1990年版)

6.下列句子中加点的词解释,不正确的一项是(3分)

A.季秋之月,天地始肃

季:

季节,季候

B.及繁霜夜零,旦起而视之

零:

降落,落下

C.予世之介士也

介:

独特,不合群

D.子胥不奔,则不能入郢

奔:

逃亡,出走

7.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是(3分)

A.其为变亦酷矣其孰能讥之乎

B.往往清丽奇伟,工于举业百倍而智勇多困于所溺

C.而秦子每见予辄不乐且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也

D.能推食与人者,尝饥者也此其所挟持者甚大

8.把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语。

(8分)

⑴

今则妇子仰食于我,欲不为吏,亦不可得。

(4分)

⑵

9.简要说明文章后半部分是如何阐述“迁之为贵”的道理的。

三、古诗词鉴赏(11分)

10.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

感皇恩•出京门有感

李俊民

忍泪出门来,杨花如雪。

惆怅天涯又离别。

碧云西畔,举目乱山重叠。

据鞍归去也,情凄切!

一日三秋,寸肠千结。

敢向青天问明月。

算应无恨,安用暂圆还缺?

愿人长似,月圆时节。

(1)“杨花如雪”这一写景句在词中有什么作用?

请简要分析。

(3分)

(2)请简要说明这首词上阕的行文思路。

(3)“一日三秋,寸肠千结”两句运用了哪两种修辞手法?

表达了作者怎样的思想感情?

四、名句名篇默写(8分)

11.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(1)子夏曰:

“博学而笃志,,仁在其中矣。

”(《论语》)

(2),以望复关。

不见复关,泣涕涟涟。

(《诗经﹒氓》)

(3)宫中府中,俱为一体,,不宜异同。

(诸葛亮《出师表》

(4)土地平旷,屋舍俨然,。

(陶渊明《桃花源记》

(5)鼎铛玉石,金块珠砾,,秦人视之,亦不甚惜。

(杜牧《阿房宫赋》

(6)驾一叶之扁舟,。

(苏轼《赤壁赋》)

(7)有匪君子,如切如磋,。

(《诗经》)

(8)大直若屈,大巧若拙,。

(《老子》)

五、现代文阅读

(一)(20分)

阅读下面的作品,完成12~15题。

宁古塔

余秋雨

①我正站在从牡丹江到镜泊湖去的半道上,脚下是清代称之为“宁古塔”的所在。

有那么多的清廷大案以它作为句点,“宁古塔”三个字是清廷官员心底最不吉利的符咒。

②据《研堂见闻杂记》记载,当时的宁古塔几乎不是人间的世界,流放者去了,往往半道上被虎狼恶兽吃掉,甚至被饿昏了的当地人分而食之。

当时另有一个著名的流放地叫尚阳堡,但与宁古塔一比,尚阳堡还有房子可住,还能活得下来,简直好到天上去了。

也许有人会想,有塔的地方总该有点文明的遗留吧?

这就搞错了。

宁古塔没有塔,这三个字完全是满语的音译,意为“六个”(“宁古”为“六”,“塔”为“个”),据说很早的时候曾有兄弟六人在这里住过。

③当时的流放有着很大的株连规模。

全家流放、祸及九族,甚至邻里,几十人、百余人的队伍,浩浩荡荡。

到了目的地,选出一些女的卖给娼寮,选出一些男的去换马。

最好的待遇是在所谓“官庄”里做苦力,当然也完全没有自由。

照清代被流放的学者吴兆骞记述,“官庄人皆骨瘦如柴”“一年到头,不是种田,即是打围、烧石灰、烧炭,并无半刻空闲日子”。

④当官衔、身份、家产一一被剥除时,剩下的就是生命对生命的直接呼唤。

著名的反清义士函可,在东北流放时最要好的那些朋友,几乎都是被贬的清朝官吏。

但这些人都是一些善良而正直的人。

例如,李裀获罪是因为上谏朝廷,指陈当时的“逃人法”立法过重,株连太多;

魏琯因上疏主张一个犯人的妻子“应免流徙”而自己反被流徙;

季开生是谏阻皇帝到民间选美女;

郝浴是弹劾吴三桂骄横不法……现在他们的发言权被剥夺了,但善良和正直却剥夺不了。

政敌不见了,对立松懈了,只剩下一群赤诚相见的朋友。

我敢断言,在漫长的中国古代社会中,最珍贵、最感人的友谊必定产生在朔北和南荒的流放地,产生在那些蓬头垢面的文士们中间。

⑤除了流放者之间的友谊外,外人与流放者的友谊也有一种特殊的重量。

康熙年间顾贞观知道老友吴兆骞在边荒时间已经很长,吃足了各种苦头,很想晚年能赎他回来过几天安定日子,为此他叩拜座座朱门集资。

但这事不能光靠钱,还要让当朝最有权威的人点头。

他好不容易结识了当朝太傅明珠的儿子纳兰容若。

纳兰容若是一个人品和文品都不错的人,也乐于帮助朋友,但对顾贞观提出的这个要求却觉得事关重大,难以点头。

顾贞观没有办法,只得拿出他因思念吴兆骞而写的词作《金缕曲》两首给纳兰容若看。

纳兰容若当时刚一读完就声泪俱下,对顾贞观说:

“给我十年时间吧,我当作自己的事来办,今后你完全不用再叮嘱我了。

”顾贞观一听急了:

“十年?

他还有几年好活?

五年为期,好吗?

”纳兰容若擦着眼泪点了点头。

经过很多人的努力,吴兆骞终于被赎了回来。

我常常想,今天东北人的豪爽、好客、重友情、讲义气,一定与流放者们的精神遗留有某种关联。

流放,创造了一个味道浓厚的精神世界,使我们得惠至今。

⑥在享受友情之外,文化素养高一点的流放者则把东北作为文化考察的对象,并留诸文字。

例如,《宁古塔志》《宁古塔山水记》《柳边纪略》《龙沙物产咏》等等,这些著作具有很高的历史学、地理学、风俗学、物产学等多方面的学术价值。

流放者脚下的这块土地给了他们那么多无告的陌生,那么多绝望的辛酸,但他们却无意怨恨它,而用温热的手掌抚摸着它,让它感受文明的热量,使它进入文化的史册。

⑦但流放无论如何也是对文明的一种摧残。

尽管屈原、司马迁、曹雪芹也受了不少苦,但宁古塔那样的流放方式却永远也出不了《离骚》《史记》和《红楼梦》。

部分文人之所以能在流放的苦难中显现人性、创建文明,本源于他们内心的高贵。

他们的外部身份可以一变再变,甚至终身陷于囹圄,但内心的高贵却未曾全然销蚀。

凭着这种高贵,人们可以在生死存亡线的边缘上吟诗作赋,可以用自己的一点温暖去化开别人心头的冰雪,继而可以用屈辱之身去点燃文明的火种。

⑧我站在这块古代称为宁古塔的土地上,长时间地举头四顾又终究低下头来,为他们在苦难中的高贵。

(选自余秋雨《宁古塔》,有删节)

12.被流放宁古塔的官员们的不幸主要表现在哪些方面?

试作概括。

13.为什么要写顾贞观营救老友吴兆骞的事情?

请结合文本作简要分析。

14.理解文中画线句子的含义。

(6分)

15.结合全文,探究作者“举头四顾又终究低下头来”所包含的情感态度。

六、现代文阅读

(二)(18分)

阅读下面的文章,完成16~18题。

智慧与国学

王小波

物理学家海森堡给上帝带去了“相对论”和“湍流”两道难题。

我也有一个问题,但我不想向上帝提出,那就是什么是智慧。

当然,不是上帝的人对此倒有些答案,但我总是不信。

相比之下我倒更相信苏格拉底的话:

我只知道自己一无所知。

他还有些妙论我更加喜欢:

只有那些知道自己智慧一文不值的人,才是最有智慧的人。

这对某种偏向是种解毒剂。

如果说我们都一无所知,中国的读书人对此肯定持激烈的反对态度:

孔夫子说自己知天命而且不逾矩,很显然,他不再需要知道什么了。

后世的人则以为:

天已经生了仲尼,万古不长如夜了。

再后来的人则以为,精神原子弹已经炸过,世界上早没有了未解决的问题。

总的来说,中国人总要以为自己有了一种超级的知识,博学得够够的、聪明得够够的,甚至巴不得要傻一些。

直到现在,还有一些人以为,因为我们拥有世界上最博大精深的文化遗产,可以坐待世界上一切寻求智慧者的皈依——换言之,我们不仅足够聪明,还可以担任联合国救济署的角色,把聪明分给别人一些。

一种如此聪明的人,除了教育别人,简直就无事可干。

马克•吐温在世时,有一次遇到了一个人,自称能让每个死人的灵魂附上自己的体。

他决定通过这个人来问候一下死了的表兄,就问道:

你在哪里?

死表哥通过活着的人答道:

我在天堂里。

当然,马克•吐温很为表哥高兴。

但问下去就不高兴了——你现在喝什么酒?

灵魂答道:

在天堂里不喝酒。

又问抽什么烟?

回答是不抽烟。

再问干什么?

答案是什么都不干,只是谈论我们在人间的朋友,希望他们到这里和我们相会。

这个处境和我们有点相像,我们这些人现在就无事可干,只能静待外国物质文明破产,来投靠我们的东方智慧。

这话梁任公1920年就说过,现在还有人说。

洋鬼子在物质堆里受苦,我们享受天人合一的大快乐,正如在天堂里的人闲着没事拿人间的朋友磕磕牙,我们也有了机会表示自己的善良了。

要不是达•伽马找到好望角绕了过来,我们还真闲着没事干。

从汉代到近代,全中国那么多聪明人,可不都在闲着:

人文学科弄完了,自然科学没得弄。

马克•吐温的下一个问题,我国的一些人文学者就不一定爱听了:

等你在人间的朋友们都死掉,来到了你那里,再谈点什么?

是啊是啊,全世界的人都背弃了物质文明,投奔了我们,此后再干点什么?

难道重操旧业,去弄八股文?

除此之外,再搞点考据、训诂什么的。

过去的读书人有这些就够了,而现在的年轻人未必受得了。

把拥有这种超级智慧比作上天堂,马克•吐温的最后一个问题深得我心:

你是知道我的生活方式的,有什么方法能使我不上天堂而下地狱,我倒很想知道!

言下之意是:

忍受地狱毒火的煎熬,也比闲了没事要好。

是啊是啊!

我宁可做个苏格拉底那样的人,自以为一无所知,体会寻求知识的快乐,也不肯做个“智慧满盈”的儒士,忍受这种无所事事的煎熬!

16.联系上下文,说说“这对某种偏向是种解毒剂”这句话该怎样理解。

17.文章第三段引述马克•吐温的故事,主要有哪些作用?

18.简要概括本文的论述思路。

七、作文(70分)

19.根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;

文体不限,诗歌除外。

停鼓望云

翟院深,营丘伶人,师李成山水,颇得其体。

一日,府宴张乐,院深击鼓为节,忽停挝仰望,鼓声不续。

左右惊愕,太守招问之,对曰:

“适乐作次,有孤云横飞,淡伫可爱。

意欲图写,凝思久之,不知鼓声之失节也。

”太守笑而释之。

苏州中学2016-2017学年度第一学期期中考试

高三语文(附加题)

本卷满分40分,考试时间30分钟。

请将答案直接做在答案专页上。

一、阅读材料,完成20-22题。

(9分)

填词之理变幻不常,言当如是,又有不当如是者。

如填生旦之词,贵于庄雅,制净丑之曲,务带诙谐,此理之常也。

乃忽遇风流放佚之生旦,反觉庄雅为非,作迂腐不情之净丑,转以诙谐为忌。

诸如此类者悉难胶柱恐以一定之陈言误泥古拘方之作者是以宁为阙疑不生蛇足。

(选自《闲情偶寄》)

20.用斜线“/”给上面文言文中的画线部分断句(限5处)。

(5分)

21.《闲情偶寄》是(朝代)(人名)的著作。

(2分)

22.请用自己的话概述作者的“填词之理”,不超过20个字。

二、文学常识填空。

23.前四史中《汉书》和《后汉书》的作者分别为和。

24.位列唐宋八大家的(人名)的《》(作品)开创了诗话这一新的文学批评样式。

25.金圣叹曾点评“六才子书”,即《》《离骚》《史记》杜诗《水浒传》《》。

三、名著阅读题。

(14分)

26.下列有关名著《红楼梦》的说明,不正确的两项是()(5分)

A.贾珍在宝玉的推荐下请凤姐协理宁国府,王夫人有些担心,意图推脱,凤姐则十分欢喜,在贾珍的再三请求下坦然接过对牌,理出了五件宁国府中需要治理的风俗。

B.贾妃省亲时特别赏赐了龄官并要求加演两出,龄官执意不从领班贾蔷的命令,定要做《相约》、《相骂》两出本角戏,贾蔷只得依她,贾妃却对她怜爱有加。

C.张道士要给宝玉说亲,贾母借和尚算命说宝玉命里不该早娶为由婉拒,又要张道士留意打听,只要模样配得上就好。

D.探春写帖子建议成立诗社,众人齐聚秋爽斋,李纨自荐掌坛,因贾芸送来白海棠,便提议咏白海棠,众人品赏花色,焚香作诗,评阅时李纨力主评蘅芜君诗为第一。

E.第四十九回“琉璃世界白雪红梅,脂粉香娃割腥啖膻”中,众姊妹在稻香村时,黛玉说道“孙行者来了!

”孙行者是指史湘云。

27.“正合着前日所看《南华经》上,‘巧者劳而智者忧,无能者无所求,饱食而遨游,泛若不系之舟’,又曰‘山木自寇,源泉自盗’等语。

因此越想越无趣。

”此处宝玉“越发无趣”的起因是什么,此后他又如何自我排解这份心情?

请简述。

28.《边城》中,二老说:

“爸爸,你以为这事为你,家中多座碾坊多个人,便可以快活,你就答应了。

若果为的是我,我要好好去想一下,过些日子再说它吧。

我尚不知道我应当得座碾坊,还应当得一只渡船,因为我命里或只许我撑个渡船!

”“得座碾坊”和“得一只渡船”分别指什么?

“我尚不知道我应当得座碾坊,还应当得一只渡船”的根本原因是什么?

四、阅读下面的材料,完成29-30题。

(11分)

《儒林外吏》作为一部现实主义作品,与当时人们的宗教信仰几乎完全背离。

清代,小说日益为受过良好教育的文人所作,他们厌弃流行的因果报应的迷信观念。

吴敬梓也是如此。

他对社会各个阶级的人们有着广泛的接触和认识,目光变得敏锐。

同时,他以他的朋友和一些著名的历史人物为创作原型,用讽刺的笔触现实地刻画各种各样的人物形象,意在将小说从流行宗教的羁绊中解放出来。

此前的《西游补》《醒世姻缘》皆系纯粹虚构之作,它们的作者仍然用职业说书人的惯用文辞。

相反,《儒林外史》则极少这样做,在这部小说里,多运用口语化的散文笔调,使得描绘的片段第一次与叙述的正文有机结合起来,让那种运用诗词和骈文进行的雕琢描写明显消失。

作者有意避免那些公式化的诗词描绘用语,从而证明他已根据自己对不同人物和地点的观察来描写。

南京、杭州等江南城市中的美丽风光和丰富的日常生活在作品中得到生动的再现。

此外,方言和俚语已很少使用,他已自觉地使用“国语”或民族的白话写作,这种纯净和富有表现力的叙述文体,成为晚清和民国初年的小说家竟相模仿的对象。

吴敬梓写作的时代,正值乾隆年间,满族统治达到极盛阶段。

他的小说写的是先朝明代事情,他对于退出官场的正直性格的褒奖经常被认为是对满族统治的间接批评。

但是在他现存的著作中却找不到任何可以说明他有意和统治者不合作的例证。

吴敬梓把他的小说假托在明代不仅是便利的缘故,而是他对明代历史表现出积极的兴趣并予以尖锐深刻的评论。

(节选自夏志清《中国古典小说》,有删改)

29.《儒林外史》在小说语言艺术上有哪些贡献?

请简要概括。

30.鲁迅《中国小说史略》中说“迨吴敬梓《儒林外史》出,秉待公心,指摘时弊”,与本文作者观点是否一致?

请结合最后一段作简要分析。

高三语文答案

一、语言文字应用

1.(3分)D。

演化:

指生态的群落或自然群落的逐渐进化;

演绎:

从前提必然地得出结论的推理;

从一些假设的命题出发,运用逻辑的规则,导出另一命题的过程。

根据对象选“演化”。

宽厚:

①宽容厚道②深沉浑厚③宽阔厚实;

宽广:

面积或范围广大的。

从后面的“音域”看选“宽广”。

平分秋色:

形容二者一样出色,分不出高下;

各有千秋:

各有各的存在价值。

比喻各有优点,各有所长。

从语境看选“各有千秋”。

2.B

3.A(A.比喻;

其他为比拟。

)

4.B

5.D

二、文言文阅读

6.A

7.C

8.

(1)如今却是妻子儿女靠我养活,想不做官也做不到。

(2)如果怕挨饿,怕步行,那就有苟且侥幸之心了,遇到的灾难不就多了吗?

9.引用重耳流亡子胥出奔的故事,说明遭遇困顿、忧患等迁变能使人弥补不足,增进能力,学到更为丰富的东西。

【参考译文】

《诗经》上不这样说过吗:

“蒹葭苍苍,白露为霜。

”万物不经受变故,则不能成材。

人不经历磨难,智慧就不明达。

晚秋的月份,天地开始变得肃杀,寒气就要来到。

正是此时,天地之间,大凡植物,生长在春夏雨露之后,华美润泽饱满,枝叶繁茂。

等到浓霜夜降,早晨起来一看,(它们却)如战败的军队,卷旗弃鼓,带伤而逃,官兵面无人色,岂只如此而已。

于是天地闭塞而进入了冬季,被凋败摧折的植物的植物超过一半,它们经历的变故也够残酷了。

但是自此脆弱者变得坚强,虚败者变得充实,多液者变得干燥,都把精华收敛到心中,并且各显其成。

深山的树木,上指青云,下遮千人的,没有不显出疲病之态的,何况所说的蒹葭(芦苇)之类的植物呢?

但是,工匠们拿着斧头来到山林里游看,一下子全砍掉了它们,用它们来做栋梁、桷杙、车轮、輹輗,粗细软硬,无不合乎功用,这就是所说的有损失就有增益,有失败就有成功,有苦难就有快乐了。

我的同伴秦少章,在我任太学官员时,就把他的文章送给我看,并忧伤地对我说:

“这是我家贫穷时,奉大人之命而尽力创作的科举文章。

”那时他率意而作的诗章散文,往往清丽奇伟,比那些举人的文章强百倍。

元祐六年中举,调到临安任主簿。

举子中举后该有些快乐了,但秦少章每次见到我总是不高兴。

我问他的原因,他说:

“我是世间的一个孤傲的读书人,本性不高兴的事不做,情意不相合人不去结交。

饮食起居,举止言谈,不愿勉强自己而随从他人。

今一旦为官,都失掉了自我而专去应酬他人。

少时自由自在,真后悔(中举后)祸难跟着到来。

当时我一个人要依靠父母抚养,现在则妻子儿女靠我养活,想不为官,又不能够。

从今以后,我就像涂了漆却想除去一样了。

”我劝解他说:

“你为官前的日子,(就像)春夏的草木,而你备受困惑的现在呢,就像芦苇所遭受的霜冻。

大凡人的本性就是只想求得安逸。

(而)安逸,是天下人的大患呀。

变迁现状值得珍贵。

重耳不流亡在外十九年,就不能回国成就霸业;

伍子胥不逃奔他国,就不能攻破郢都(复仇)。

这两个人,当其羁旅他乡困窘忧患时,暗地里补益自己的短处,学会原所不会做的事情,这就不像只通过口耳所学到的那样肤浅了。

现在你想到以前的所作所为,那值得悔恨的东西可多了,那能增长见识的东西就更多了。

反思自己而能心安理得,就能驰行天下而没有可畏惧的事情了。

能把饭食让给别人吃的人,是曾经挨过饿的人;

赐给他车马却推辞不坐的人,是不怕步行的人。

如果怕挨饿,怕步行,那就有苟且侥幸之心了,遇到的灾难不就多了吗?

所以经霜而不变得肃杀的,是植物的灾难;

终身安享逸乐的,不是世人的福分。

三、古诗词鉴赏

10.

(1)①交代了离京的时间(即暮春);

②渲染了离别时的凄凉气氛;

③用杨花的纷乱如雪,烘托作者离京时心绪的烦乱。

(3分,一点1分)

(2)作者先写离别时的情状,接着写“忍泪”“惆怅”的原因,再写前路的艰险,最后写登程后的凄切心情。

(4分,一点1分)

(3)夸张、对偶。

(2分)表现离愁之重、思念之苦以及与在京亲友们的情谊之深。

11.切问而近思、乘彼垝垣、陟罚臧否、有良田美池桑竹之属

弃掷逦迤、举匏尊以相属、如琢如磨、大辩若讷

五、现代文阅读

(一)

12.流放途中的艰险和到达宁古塔后的