刘克庄诗词鉴赏专项练习蕃锦Word文档下载推荐.docx

《刘克庄诗词鉴赏专项练习蕃锦Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《刘克庄诗词鉴赏专项练习蕃锦Word文档下载推荐.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

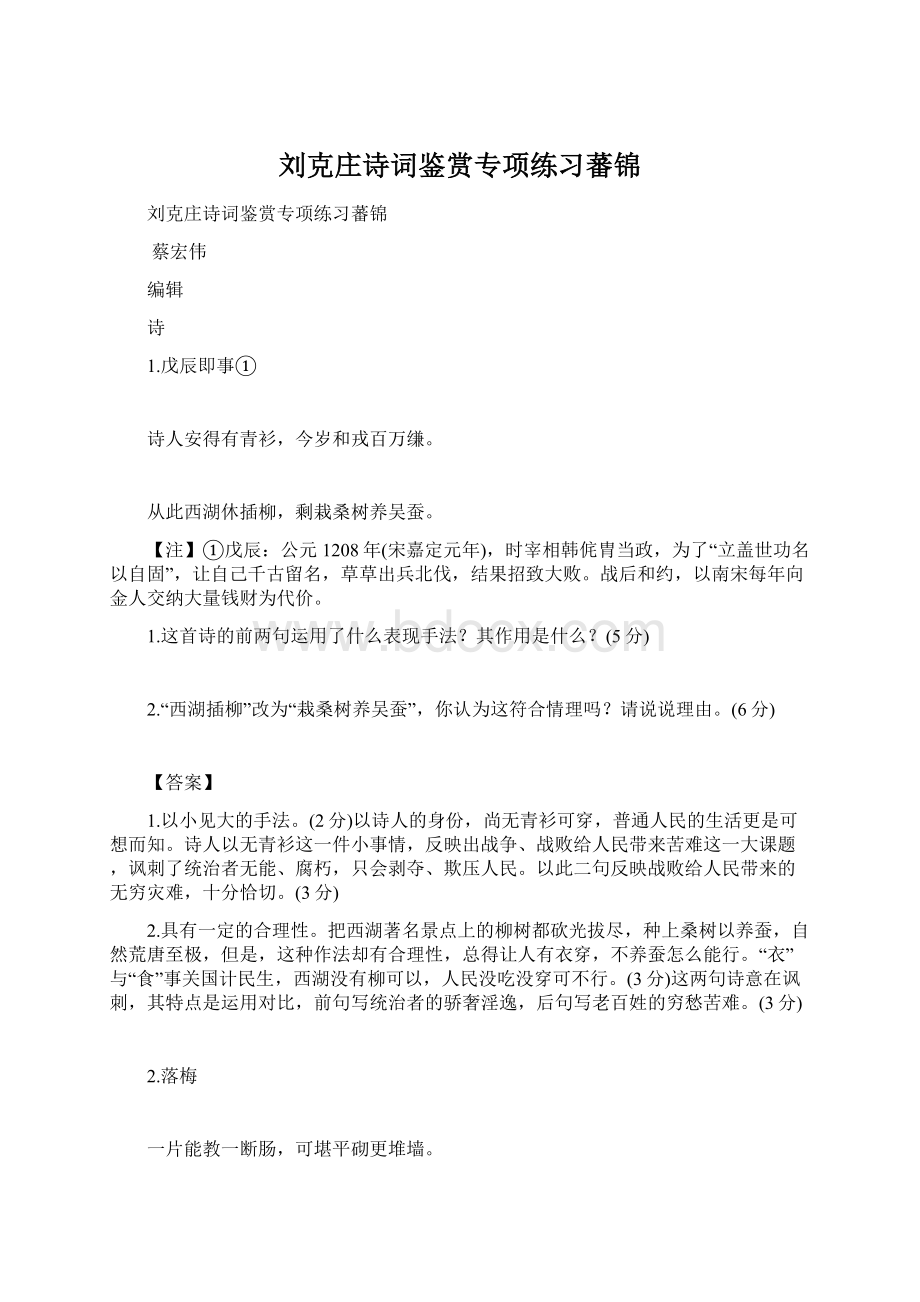

“衣”与“食”事关国计民生,西湖没有柳可以,人民没吃没穿可不行。

(3分)这两句诗意在讽刺,其特点是运用对比,前句写统治者的骄奢淫逸,后句写老百姓的穷愁苦难。

2.落梅

一片能教一断肠,可堪平砌更堆墙。

飘如迁客来过岭,坠似骚人去赴湘。

乱点莓苔多莫数,偶粘衣袖久犹香。

东风谬掌花权柄,却忌孤高不主张。

【注】这首诗写于诗人任建阳(今属福建)令时,当时南宋小朝廷偏安东南一隅。

诗人后来因该诗被贬官。

〖练习一〗

1.本诗颔联的比喻新颖别致,请作简要分析。

(4分)

2.诗的尾联有何寓意?

表达了作者怎样的思想感情?

1.本诗颔联比喻的本体是“落梅”,喻体是“迁客”“骚人”,(1分)以人喻物,一反以物喻人的常规用喻形式,显得新颖别致,耐人寻味。

(1分)凸现了“落梅”和历史上的“迁客、骚人”一样凋谢飘零、随风四散的凄凉命运,(1分)以及他们高洁的品格。

(1分)

2.表面上谴责“东风”胡乱使用对百花生杀予夺的权力,(1分)实际上暗讽那些嫉贤妒能、打击人才的当权者。

(1分)寄托了自己仕途不顺的感慨,(1分)以及对不重视贤才的时代的不满。

〖练习二〗

1.从诗歌体裁来看,本诗是一首___________。

2.本诗颔联运用了什么表现手法?

请简要赏析。

3.“乱点莓苔多莫数,偶粘衣袖久犹香”与陆游的《卜算子·

咏梅》中“零落成泥碾作尘,只有香如故”有异曲同工之妙。

请结合诗句,简要分析它们的“同工”之处。

1.七言律诗

2.运用了比喻的修辞手法。

把落梅比喻为过岭的迁客,赴湘的骚人。

生动描绘了落梅凋谢飘零、随风四散的凄惨景象。

3.①两句诗表面上都写了梅花的不幸遭遇,“零落成泥”,“乱点莓苔”,寂寞凄凉,然而梅花虽遭不幸但香气经久不灭,赞美梅花的坚贞高洁。

②两句诗都托物言志,赞美那些虽遭苦难仍坚守志节的人。

3.示同志

满身秋月满襟风,敢叹栖迟一壑中。

除目解令丹灶坏,诏书能使草堂空。

岂无高士招难出,曾有先贤隐不终。

说与同袍二三子,下山未可太匆匆。

1.本诗表达了诗人怎样的情感?

请简要分析。

2.请从表达方式上分析本诗在抒发情感上的独到之处。

1.首联上句生动地描绘出隐逸的情趣,透过“秋月”、“秋风”的环境和两个“满”字,我们可以感受到诗人超凡脱俗、清高飘逸的闲适情趣;

而下句陡然一转,以一“敢”(即“岂敢”)字又流露出自己栖迟深壑而未敢叹息的仕途失意之落寞。

(2分)这两句表达了诗人进既不容于朝,退又不甘于隐的无可奈何的复杂心情。

(2分)

2.议论为主,直抒胸臆。

(2分)能言之有物,直中见曲,将明确的诗意以委婉纡徐的语气出之,故不觉抽象与浅露。

(2分,能从语言直白、情感深厚角度分析即可。

)

4.苦寒行

十月边头风色恶,官军身上衣裘薄。

押衣敕使来不来?

夜长甲冷睡难着。

长安城中多热官,朱门日高未启关。

重重帏箔施屏山,中酒不知屏外寒。

1.从本诗中可以看出南宋边疆的官军生活有什么特点?

2.本诗主要运用了哪一种表现手法?

1.(3分)特点:

生活苦寒(1分)。

十月边疆气候恶劣,官军衣单身寒,苦等军衣不来,夜冷难眠,苦寒难受(2分)。

(意思对即可。

2.(4分)对比(1分)。

士卒夜长冷难睡与贵人不知屏外寒形成鲜明对比(1分),表现了诗人对士卒苦寒的同情(1分),对贵人享乐的憎恶之情(1分)。

(答“反衬”,分析有理也可给分。

5.北来人二首

试说东都①事,添人白发多。

寝园残石马,废殿泣铜驼。

胡运占难久,边情听易讹。

凄凉旧京女,妆髻尚宣和②。

十口同离仳,今成独雁飞。

饥锄荒寺菜,贫着陷蕃衣。

甲第歌钟沸,沙场探骑稀。

老身闽地死,不见翠銮归。

【注】①东都:

指北宋都成汴梁。

②宣和:

宋徽宗年号。

1.赏析第一首中的画线句。

2.这两首诗在叙事上有何特色?

试作简要分析。

1.运用对仗(对偶)、拟人的手法,借陵园、宫殿的荒凉残破之景,抒亡国之痛,情景交融。

2.①以对比加强叙事的抒情效果。

用权贵歌舞宴饮,不问军情与百姓心系故国作对比,表达忧国忧民之情;

以主人公一家亡国前后境沉的对比,表现百姓流离之苦。

②以“北来人”的口吻叙事,表达情感显得更真实、自然。

③叙事中流露出个人的情感。

如“今成独雁飞”流露了主人公家破人散的凄凉与孤独。

词

1.忆秦娥

梅谢了,塞垣冻解鸿归早。

鸿归早,凭伊问讯,大梁遗老。

浙河西面边声悄,淮河北去炊烟少。

炊烟少,宣和宫殿,冷烟衰草。

①大梁:

战国时魏国都城,这里指北宋首都汴京。

②浙河西面:

指宋代浙江西路,包括镇江一带,即当时接近宋、金分界(淮河)的前线地方。

③宣和:

北宋徽宗年号。

1.词的上阕表达了什么样的情感?

请说说诗人情感的寄托物是什么?

选用这样的意象有何好处?

2.词的下阕作者展开想象的翅膀,为我们展现了怎样的一幅画面?

你觉得整首词的情感基调是怎样的?

3.词的上片借助鸿雁北归的形象是要表达什么内容?

这一形象与下片有什么联系?

1.表达了南方爱国志士对北方骨肉同胞的思念之情和对他们坚持抗争的声援,以及无法收复中原的苦闷。

(2分。

答到任意两点得满分)情感寄托物是归鸿。

(1分)鸿雁,是一种候鸟,春季自南方飞往北方。

鸟可以飞回,人却不能回去,真是情何以堪!

词人委托北去的鸿雁带去口信,向长期处于金人统治下的宋朝遗民表示慰问,个中滋味,难以尽表。

真是蕴藉深致。

答到好处得2分。

如果写到“含蓄、深远、意味深长”之类,而无对词意的阐发,仅得1分。

词句意思理解正确,得1分。

2.词人为我们展现了一幅山河破碎图。

宋金前线,边声悄寂,防务废弛,更何谈恢复的准备!

昔日大好山河,沦落敌手,哀鸿遍野,了无生机。

奢华的宫殿,满目凄凉。

(2分意思大致对就可以得分。

)感情基调是沉痛、悲愤的。

3.中国古代有“鸿雁传书”之说,词的上片借助鸿雁北归这一形象,是要带去词人对中原人民的问候,表达了对沦于金人统治的中原人民的关怀和收复失地的愿望。

鸿雁北归引发词人展开想像的翅膀,随着鸿雁飞向北方,去了解抗金前线和中原沦陷区的情况。

没有鸿雁北归的形象,下片就与上片失去了联系。

2.满江红

金甲雕戈,记当日、辕门初立。

磨盾鼻①,一挥千纸,龙蛇犹湿。

铁马晓嘶营壁冷,楼船夜渡风涛急。

有谁怜、猿臂故将军,无功级②?

平戎策,从军什,零落尽,慵收拾。

把《茶经》《香传》,时时温习。

生怕客谈榆塞③事,且教儿诵《花间集》。

叹臣之壮也不如人,今何及!

【注】①盾鼻:

盾中央的纽。

磨盾鼻:

在盾鼻上磨墨。

②无功级:

指汉代李广抗击匈奴,屡立战功,却不得封侯。

③榆塞:

代指北方边塞。

1.上阕“磨盾鼻,一挥千纸,龙蛇犹湿”中运用了哪些修辞手法?

这样写有什么作用?

2.上阕“铁马晓嘶营壁冷,楼船夜渡风涛急”两句,描绘了一幅怎样的战争场面?

3.这首词主要表达了作者什么样的思想感情?

请结合诗句,作简要分析。

1.夸张、比喻(1分)。

传神地显示了草拟文书时笔走龙蛇、倚马可待的超人才气和踌躇满志的精神状态(2分)。

修辞手法(夸张、比喻、借代),答对其中一种得1分;

答对其中两种得2分;

多答不扣分。

扣住“比喻”、“借代”或“夸张”手法分析作用且表述准确,则再得2分

2.天刚黎明,寒气侵人,披着铁甲的战马已嘶鸣起来,奔赴战场;

黑夜里,狂风呼啸,怒涛翻滚,高大的战船正在抢渡(2分)。

这两句生动地描绘出两军交战的惊心动魄的场面(1分)。

语句通顺,描述基本准确,一句1分;

采用分总或总分结构均可;

生硬翻译,则此处的2分不可赋予。

概括,意对即可,1分;

若概括不准确,此处的1分,不可赋予。

3.上阕,以李广自况,表达了虽有战功却不获封赏的怨愤之情(2分);

下阕,通过叙写温书、课子、懒得整理旧时诗文疏奏等貌似闲散的生活,表达了英雄失路、壮怀难伸的隐痛和酸苦(2分)。

3.一剪梅

刘克庄①

余赴广东,实之②夜饯于风亭。

束緼③宵行十里强,挑得诗囊,抛了衣裳。

天寒路滑马蹄僵,元是王郎,来送刘郎。

酒酣耳热说文章,惊到邻墙,推倒胡床。

旁观拍手笑疏狂,疏又何妨,狂又何妨!

【注】①刘克庄:

南宋爱国词人,政治上崖受打击,他以命运与自己相同的朗画锡自比,自称一刘禹福”。

此训为作者被贬广东时所作。

②实之,即作者好友王迈,字实之。

③束緼:

用乱麻束成火把。

1.词的下片是如何刻画人物形象的?

2.有人认为,这首词的感情看似狂放而实则抑郁,请结合相关背录及具体词句进行分析。

1.运用正面和侧面描写相结合的方式刻画人物形象,通过描写人物“酒酣耳热”的神情,谈论文章、“推例胡床”的动作以及“疏又何妨,狂又何妨”的语言,还有邻座吃惊、旁观者拍手而笑的侧面衬托,将两个狂放不羁、纵情任性的狂士形象刻画得鲜明生动。

2.作为爱国词人,刘克庄政治上屡受打击,饱受压抑,而此时又被贬广东,内心的抑郁可以想见;

在词中词人自称“刘郎”,以锐意改革而屡受打击的刘禹锡自比,那指点江山、语惊四座、全无顾忌的疏狂言行正是其怀才不遇、报国无门的积郁的宣泄。

4.卜算子·

海棠为风雨所损

片片蝶衣轻,点点猩红小。

道是天公不惜花,百种千般巧。

朝见树头繁,暮见枝头少。

道是天公果惜花,雨洗风吹了。

【注】刘克庄,南宋著名词人。

渴望为抗金复国做出贡献,却不为当朝重用,屡遭迁废,仕路坎坷。

1.词中“百种千般巧”的“巧”表现在哪里?

2.你认为词人借“天公”与“花事”的关系,表达了怎样的情感?

3.下阕通过“朝与暮”“繁与少”的对比,强调了什么?

表现了作者怎样的思想感情?

4.海棠的“百种千般巧”在上阕中是如何体现的?

请作简要分析。

1.①姿致轻盈:

花瓣薄如蝶翅,轻盈有致。

②形小色艳:

花朵固小,却猩红如燃,鲜艳娇美。

评分:

答对一点得1分,共2分,意思对即可。

2.写对风雨摧残花事的不满,曲折地表达了作者才不见用、遭受压抑的凄楚、愁苦。

流露出对当权者压制、迫害和摧残人才的不满。

答对一个要点得1分,共2分,意思对即可。

3.下片将早晨的“朝与暮”和“繁与少”对比,强调海棠变化之大、受损之重,流露出词人对风雨无情吹打鲜花的惋惜与不满(3分),暗喻作者才不见用,遭受压抑的愁苦情怀,流露出对当权者压制、迫害和摧残人才的不满。

4..“巧”在形色:

花瓣儿薄如蝶翅,轻盈有致(2分);

花朵固小,却猩红如染,鲜艳娇美(2分);

“片片”状花瓣之薄,“点点”言花朵之密(1分)。

1.上阕是如何表现海棠花“百种千般巧”中的“巧”的?

2.上阕写“道是天公不惜花”,下阕写“道是天公果惜花”,欲抑先扬,具有“味外之旨”,从中可以看出作者怎样的思想感情?

1.姿态之“巧”:

花瓣儿薄如蝴蝶翅膀,轻盈有致(1分);

颜色之巧:

花朵固小,却猩红如染,鲜艳娇美(1分)

。

“巧”亦指花的精神:

“百种千般”言其精神气质,形貌和气韵、外在的表现和内在的含蓄配合相宜、谐和一致(2分)。

2.上片“道是”句是扬,下片“道是”是仰,欲抑先扬,抑扬之间,流露出词人对大自然风雨摧残花事的不满,(1分)以婉约之笔曲折地表达了自己才不见用,遭受压抑的愁苦情怀,流露出对当权者压制、迫害和摧残人才的不满。

〖练习三〗

1.这首词表现了诗人丰厚的情感,请结合作品简要分析。

2.这首词运用了多种表达技巧,请选取两种作简要赏析。

1.

(1)爱花之情。

词的上片通过“轻”、“小”、“巧”等予以表现。

(2)惜花之意。

词的下片通过“少”、“雨洗风吹”等予以表现。

(3)才不见用、遭受压抑的愁苦,报国无门、功名难就的愤懑。

词的下片通过“花”被“雨洗风吹”象征人才被摧残予以表现。

(4分,答对1点1

分,答对3点满分。

2.

(1)象征(托物言志)。

用“花”象征人才,用“天公”象征皇帝(朝廷),用“花”被“雨洗风吹”象征朝廷摧残人才,直观生动,给人深刻印象。

(2)对比。

上片中“百种千般巧”同下片中“雨洗风吹了”、下片中“朝见树头繁”同“暮见枝头少”对比,鲜明地表现出惋惜、愁苦和愤懑之情。

(3)抑扬结合(欲抑先扬)。

上片先扬“天公怜花”,下片再抑“天公摧花”,表现出强烈的愤懑之情。

(4)回环往复。

“道是天公”句式重复运用,韵律和谐,意味丰厚。

(任选其中两种作答。

)(4分,每种2分。