九年级下语文教材古诗词试题Word格式文档下载.docx

《九年级下语文教材古诗词试题Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《九年级下语文教材古诗词试题Word格式文档下载.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

(杨炯《从军行》)

B.田家少闲月,五月人倍忙。

(白居易《观刈麦》)

C.无为在绞路,儿女共沾巾。

(王勃《送杜少府之任蜀州》)

D.露从今夜白,月是故乡明。

(杜甫《月夜忆舍弟》)

五、18.A

19.C

20.D

从军行唐

王昌龄

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

①

秋思宋

范仲淹

四面边声连角起。

千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒②归无计。

羌管悠悠霜满地。

人不寐,将军白发征夫泪。

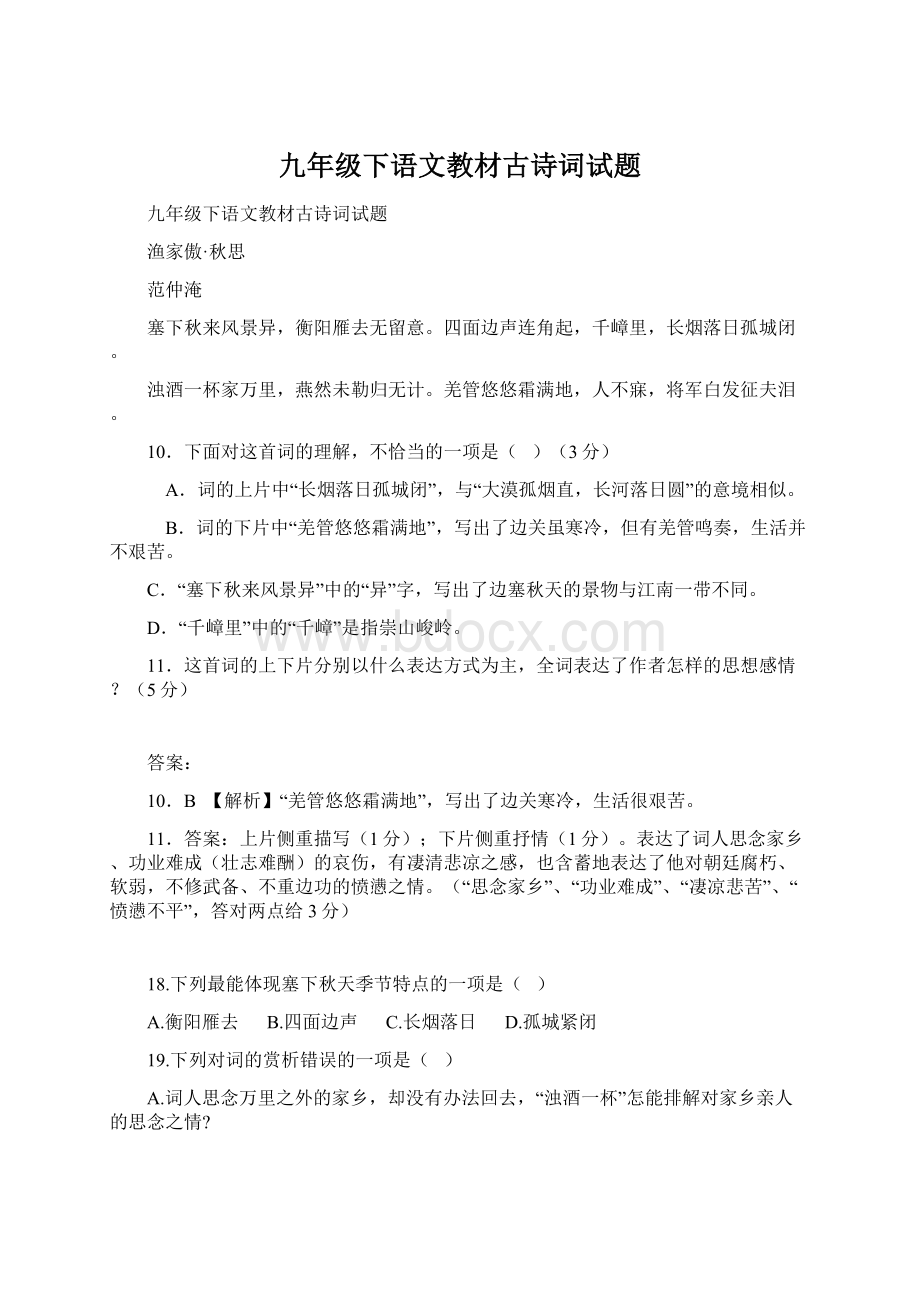

1.塞下秋来风景异中的异字突出了“塞下秋景’的哪些特点?

天冷;

声杂;

城孤。

2.千嶂里,长烟落日孤城闭描写了什么情景,有何作用、?

景物:

坐落在崇山峻岭间的孤城,夕阳西下时便紧紧关闭城门的情景,写出了塞外的奇异风光。

作用;

点名了战事吃紧;

戒备森严的特殊背景,反映宋朝守军力量薄弱,军情紧急为下阕抒情作铺垫

3这首诗的上下片分别以什么表达方式为主,全词表达了作者怎样的思想感情?

上片侧重描写;

下片侧重抒情。

慨叹功业未立,思念家乡

4赏析‘‘羌管悠悠霜满地’

在时间上是长烟落日的延续,表现了守边将士寒夜戍守的艰辛。

抒发了他们因功业未立,归期无计又思念家乡的复杂感情。

(1)词的上片间接点明季节的词语是:

雁去(限2个字)。

(2)

(2)对这首词的赏析不正确的一项是(C

A.词的上片重在写景,主要描写了塞下秋景之异”;

词的下片集中抒情,主要抒发了征人思乡爱国之情。

B.词的上片“长烟落日孤城闭”'

与“大漠孤烟直,长河落日圆”的意境相似。

C.词的下片中“羌管悠悠霜满”,以如霜的月光为背景,烘托了征人凄婉的愁思。

D.这首词的意境悲凉、壮阔,形象鲜明、生动,语言质朴、凝练,是宋词中的精品。

(三)

(1)全词抒发了作者怎样的复杂感情?

答:

a、

慨叹功业未立;

b、思念家乡。

(2)请揣摩“霜满地”在表达上的作用。

(1分)

借边地夜景表达凄清悲凉之感;

在时间上是“长烟落日”'

的延续;

表现了守边将士寒夜戍守的艰辛。

(3)请赏析“长烟落日孤城闭”的妙处。

(2分)

写出了塞外的奇异(壮阔)风光;

反映宋朝守军力量薄弱,军情紧急;

为下阕抒情作铺垫。

(4)“千嶂里,长烟落日孤城闭”描写了什么景物?

在词中起到什么作用?

(3分)

此句形象描绘了坐落在崇山峻岭间的孤城,夕阳西下时,便紧紧地关闭城门的情景,突出塞下秋景与中原的不同。

(1)下面对本诗的理解不正确的两项是(

)(5分)

A.《从军行》诗中,“穿金甲”暗示着将士身经百战,建立功勋后,获得“金甲”奖赏,荣归故里。

B.《渔家傲》词中,范仲淹借雁归衡阳与自己依旧戍守边城形成对比,来表达自己对家的思念。

C.范词中的“边声”指边塞特有的声音,如大风、马啸等,四处边声起,暗示双方正在激烈厮杀。

D.范仲淹在词中借用窦宪的典故,委婉含蓄地表达了希望自己也能在戍边生涯中有所建树的的志向。

E.两首诗词中,都运用“孤城”这一意象来表达了边境外敌势力之盛大,守御战争形势之严峻。

(2)请简要概括两首诗词中描写的边塞生活及情感内容有何异同。

(6分)

(1)AC

(A、穿是磨穿的意思,暗指战事之频繁,战斗之艰苦;

C、正在激烈厮杀有误,当是战士还营后所闻)

(2)相同点:

都对边塞战争生活的辛劳艰苦进行了描写,都表达了对建功立业的渴望。

不同点:

《从军行》流露出对战争必胜的自信与豪迈情怀;

(2分)《渔家傲》则表达了长年离家万里的愁怀以及都故乡家人的殷切思念。

(2分)(若有其他答案,可酌情给分)

江城子密州出猎

苏轼

老夫聊发少年狂。

左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。

鬓微霜,又何妨!

持节云中,何日遣冯唐?

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

15.

(1)以首句中的“狂”字为例,简要分析这首词“豪放”的特点。

(2)苏轼这首词和他的《水调歌头·

明月几时有》所表达的思想感情是否一致,为什么?

15.

(1)“狂”字为全篇定下豪放的基调。

上片主要写打猎这一特殊场合下词人举止神态之“狂”,下片由实而虚,进一步写词人“少年狂”的胸怀,抒发希望得到朝廷重用,杀敌卫国的壮志豪情。

(2)不一致,《江城子密州出猎》表达作者渴望被重用,杀敌报国的壮志豪情;

而《水调歌头明月几时有》表达了作者乐观旷达的人生态度和对生活的美好祝愿与无限热爱。

17.用简明的语言概括词的上阕、下阕的内容。

上阕:

下阕:

18.下面对该词的理解品味有误的一项是:

A.此词是苏轼的第一首最具豪放风格的作品,表现他决心抗击辽、夏侵略的爱国壮志。

自此,他树起了“自是一家”的旗帜,提高了词品,扩大了词的界境。

B.开篇着一“聊”一“狂”两字,更见作者的潇洒豪放,也隐约透露出怨愤之情;

再用一个“卷”字,写出众多人马像疾风一样驰骋山冈的壮观的出猎场面。

C.用典故是古诗词创作常用艺术手法之一,用典故能含蓄委婉地表情达意。

词中下阕采用冯唐持节赦免魏尚的典故,表达了作者希望朝廷悯恤年老,免去罪名的愿望。

D.结尾三句卒章显志,表明作者想要驰骋沙场、为国杀敌、一展宏图的强烈愿望和远大的志向,其耿耿忠心溢于言表,凸显了刚强威武的英雄气概。

19.对《江城子·

密州出猎》的赏析有误的一项是( )(3分)

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

酒酣胸胆尚开张。

A.“千骑卷平冈”形象地写出出猎的人很多,气势很大。

B.“亲射虎,看孙郎”表明词人已功成名就,对孙权有蔑视之意。

C.“酒酣胸胆尚开张”是说词人饮酒到尽兴之时,更觉心胸开阔、壮志满怀。

D.这首词表面写的是一次出猎,实则表达了词人报效国家的志向和豪迈气概。

【答案】17.上阕写出猎盛况(场面)。

下阕写报国情。

(2分,意同即可)

18.C(2分)

19.B

阅读下面的古诗文,完成文后各题。

(共18分)

(一)江城子

密州出猪

苏轼

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽韶裘,千骑卷平同。

鬓微霜,又何妨!

持节云中,何日遣冯唐?

13.“江城子”是这首词的_______,“密州出猎”是这首词的____________。

14.请写出“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”的大意及其所蕴含的情感。

【答案】

13.(2分,每空l分)词牌名

题目

14.(3分)定将把弓拉得如圆月一样去参加战斗,去抵抗西北的侵略者。

表达了作者要报效祖国,抵御入侵者,建功立业的决心。

(意思相近即可)

对下面这首词的赏析,不恰当的一项是

江城子

密州出猎

老夫聊发少年狂。

左牵黄,右擎苍。

锦帽貂裘,千骑卷平冈。

鬓微霜,又何妨?

A.这首词上阙浓墨重彩地描绘出猎时的场面,下阕生动形象地刻画了一位挽弓劲射的志士形象,反映出诗人的豪情狂态和关心国家命运的爱国精神。

B.词中“卷”字极具表现力,既写出了出猎时千骑奔腾的壮阔场景,又表现了出猎者情绪高昂的豪迈气概,为凸显“老夫”的狂放形象营造氛围。

C.诗人在词中多次用典,以孙权、魏尚自比,以“天狼”借指敌人,直接表达自己期盼重被朝廷重用、驰骋沙场、杀敌报国的强烈愿望。

D.诗人用语刚劲,挥洒自如,融叙事、言志、用典为一体,完成了艺术形象的塑造,体现出诗人粗犷、豪放的风格。

【答案】C

阅读下面这首宋词,回答问题。

⑴、词中典故出自《史记》的句子是____________,这句话表达了什么意思?

________________________________________________

⑵、画线的句子勾勒了怎样的人物形象?

抒发了怎样的思想感情?

________________________________________________

5、⑴、持节云中,何日遣冯唐?

词人以古人自比,希望得到朝廷重用。

⑵、勾勒了一个英武豪迈气概非凡的英雄形象。

抒发了渴望立功报国的豪情壮志。

破阵子·

为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。

沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,赢得生前身后名。

可怜白发生。

9.对上面这首词理解不正确的一项是()(3分)

A.这首词,从题材上看是写雄健勇猛的军营生活场景,从思想感情上看表达的是为国立功的雄心壮志,从语言风格上看是豪放壮美的,故将其称之为“壮词”十分妥帖。

B.上片描写的都是作者曾经经历过而今天已失去的军旅生活情景,是作者热爱的生活和抹不掉的记忆。

这些表明,被迫退隐的作者仍渴望再有机会从军杀敌、建立功业。

C.由下片描写的内容来看,作者的最高理想便是赢得生前的功勋、身后的美名,这些显得非常功利庸俗,对此我们应持批判的态度。

D.“可怜白发生”,表明自己年纪已大,恐怕没机会实现抗敌救国的理想了,体现出报国无门、壮志未酬的抑郁、愤慨之情。

“可怜”二字使整首词的风格由雄壮变得悲壮。

(二)(3分)9.(3分)C(不应批判。

作者的最高理想是为朝廷完成北伐金人、收复失地的大业,是积极向上的,表达出强烈的爱国激情;

“赢得生前身后名”有其思想认识方面的时代局限性,但这也是封建文人人生价值得以体现的一种形式。

)

阅读下面一首词,完成6~7题。

(共5分)

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

可怜白发生!

6.对这首词内容理解不当的一项是。

A.上阕中“八百里分麾下炙”一句描绘了将士们饱餐烤牛肉的热闹场面。

B.下阕中“马作的卢飞快”一句表现了将士们勇往直前、势不可挡的锐气。

C.全词刻画了一个虽人近暮年,仍雄姿英发,亲自领兵上阵杀敌的英雄形象。

D.全词反映了作者渴望完成抗金大业却壮志难酬的现实。

7.对这首词赏析不当的一项是。

A.“沙场秋点兵”一句写阅兵场景,“秋”字为阅兵场景增添了悲凉之气。

B.“了却君王天下事,赢得生前身后名”一句呼应题目,是作者与陈同甫的共勉之词。

C.词的上下阕一般会“换意”,但这首词却突破传统,词意上下贯通,展现了一幅战争场景,甚为独特。

D.“可怜”两字凸显词中人物的情感变化,从前九句的壮怀激烈陡然变为末句的黯然伤神,波澜起伏,言近意远,实为大家手笔。

【答案】6.C(2分)7.A(3分)

9.“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”一句用了什么修辞手法?

有什么表达效果?

10.请结合词句“了却君王天下事,赢得生前身后名。

”来分析这首词表达了作者怎样的思想感情?

9、比喻,(1分)形象生动地描写出惊险激烈的战斗场面。

(1分,意思对即可)

10、“了却君王天下事,赢得生前身后名”这两句表现了词人想要收复国土、建功立业的雄心壮志;

“可怜白发生”一句表现了词人壮志难酬的悲愤之情。

(每点1分,结合词句分析加1分,意思对即可)

5.用自己的语言描述“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”所展现的画面。

6.本首“壮词”以“可怜白发生”结尾,这是运用了哪一种写作手法?

抒发了作者怎样的情感?

7.下列诗句中,哪一项与“梦回吹角连营”表达的内容和情感最接近?

(

)(2分)

A.楼头残梦五更钟,花底离愁三月雨。

(晏殊《玉楼春》)

B.闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

(李白《行路难》)

C.五更归梦两百里,一日思亲十二时。

(黄庭坚《思亲妆州作》)

D.夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

(陆游《十一月四日风雨大作》)

5.

示例:

战马奔腾,像“的卢”一样飞驰而过,雷声阵阵,原来是放箭的弓弦发出的声音,比人心惊不已。

(2分)6.对比,抒发了诗人壮忐难酬的悲愤。

(2分)7.D(2分)

⑴词的上片主要运用了什么艺术手法?

请结合具体内容简要分析。

⑵这首词表达了作者怎样的思想感情?

请简要回答(2分)

13.⑴虚实结合,实写词人醉后灯下“看剑”。

虚写“梦回”军营生活及点兵出征的场景。

⑵建功立业的豪情,壮志难酬的悲愤。

17.“沙场秋点兵”与“可怜白发生”所抒发的情感有什么不同?

18.“马作的卢飞快”一句引用了“的卢”的典故,有什么作用?

(一)(5分)

17.前句抒发了渴望杀敌报国的豪情壮志,后句表达了作者壮志难酬的悲愤之情。

(2分。

每句1分,意思对即可。

18.引用“的卢”马的典故,从侧面衬托出了战斗的激烈,人物的英勇无畏。

[3分。

答出手法“侧面(或衬托)得1分,“战斗的激烈”得1分,“英勇无畏”得1分。

意思对即可。

满江红(8分)

小住京华,早又是,中秋佳节。

为篱下,黄花开遍,秋容如拭。

四面歌残终破楚,八年风味独思浙。

苦将侬,强派作蛾眉,殊未屑!

身不得,男儿列;

心却比,男儿烈!

算平生肝胆,因人常热,俗夫胸襟谁识我?

英雄末路当磨折。

莽红尘,何处觅知音,青衫湿!

19、下列句子对本诗理解有误的一句是(

)(2分)

A、《满江红》作于1903年,作者是中国民主主义革命著名活动家,妇女解放运动先驱秋瑾。

B、“身不得,男儿列;

心却比,男儿烈”本句运用短句,节奏明快,格调高昂,豪迈雄健,将身不能为男儿,心却不让须眉的苦闷表达得淋漓尽致。

C、《满江红》是题目,作者是浙江绍兴人,别号“易安居士”。

D、“为篱下,黄花开遍”,是化用陶渊明“采菊东篱下”和李清照“人比黄花瘦”的诗句。

以外在自然景观的清秀明丽反衬青春蹉跎而又无可奈何的沉重失落感和怨幽之情。

20、用简洁的语言概括出本词所表达的思想感情。

19、C

别号是鉴湖女侠

20、表达了作者对外国列强进逼,中华大地前途危殆的忧思。

21、本句引用典故,抒发了词人知音难觅,不禁潸然泪下的苦闷心情。

(或本句引用唐白居易《琵琶行》“座中泣下谁最多?

江州司马青衫湿”诗义,抒发了词人对自己前途的担心和忧虑。

(意思相近,酌情给分)

【练习】

1.下列句子对本诗理解有误的一句是(

2.用简洁的语言概括出本词所表达的思想感情。

3.试简要赏析“莽红尘,何处觅知音,青衫湿!

”。

4.词的上阕表达了词人怎样的思想感情?

5.评价秋瑾这首词“基调高昂,语言刚健清新”,试联系诗歌内容加以分析。

1.C

2.表达了作者对外国列强进逼,中华大地前途危殆的忧思。

3.本句引用典故,抒发了词人知音难觅,不禁潸然泪下的苦闷心情。

4.表达了词人不愿过贵妇人生活,意欲突破家庭束缚、追求自由、投身革命的思想感情。

5.“身不得,男儿列;

心却比,男儿烈”运用短句/节奏明快/格调高昂,豪迈雄健,将身不能为男儿,心却不让须眉的苦闷表达得淋漓尽致。

(2分)“平生肝胆”“英雄末路”等词句脱口而出,不假雕饰,显得清新自然,却又刚健质朴。

(2分)而结语真实地表达了自己知音难觅、不禁潸然泪下的苦闷。

(1分)(意思相近,酌情给分)

十五从军征

十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人:

“家中有阿谁?

”“遥看是君家,“松柏冢垒垒。

”兔从狗窦入,雉从梁上飞。

中庭生杂树,井上生旅葵。

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知贻阿谁!

出门东向看,泪落沾我衣。

1.“十五”“八十”是____的手法,这样写的目的是什么?

2.主人公归家后,看到家中凄凉破败的景象是“_________________________

3.此诗抒发了老翁怎样的心情?

通过哪句诗体现出来的?

4.用诗中的句子回答:

主人公的家现在怎样?

5.全诗表达了一个怎样的主题?

1.夸张暴露封建社会兵役制度的极端的不合理。

2.兔从……葵。

3.抒发了老翁孤独凄凉的心情。

“羹饭一时熟,不知贻阿谁,出门东向看。

泪落沾我衣”

在兵役严苛的封建社会,这首十五从军征里道不尽的心酸与批判.

4.松柏冢累累,兔从狗窦入,雉从梁上飞。

5.全诗通过对一个久别家乡重归故里的老兵回家时所见情景的描述,表现了他的孤独和凄凉,反映了战争的残酷无情,也体现了人民对战争的厌恶和憎恨之情。

白雪歌送武判官归京

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

1、本诗中,从视觉角度看,色彩鲜明,红白映衬的两句诗是:

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻

2、这首诗前十句重在咏雪,后八句则主要是写送别

3、本诗抒发了作者怎样的感情?

抒发了因朋友返京而产生的无限惆怅的感情。

4、请描述“山回路转不见君,雪上空留马行处”在你脑海中出现的画面。

山路盘旋曲折,已看不见友人离去的身影,雪地上只留下一串马蹄的足迹。

5、请你对“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”这两句诗作一点赏析。

诗句以梨花喻雪,新颖奇特,让人在冰天雪地里如同置身于大好春光中。

“忽如”二字用得极妙,不仅写出了“胡天”变幻无常,大雪来得急骤,而且再次传神地写出了诗人惊喜好奇的神情。

(2分)7.根据要求写出诗文原句。

(1)诗中以花喻雪的千古名句是:

忽如一夜春风来

千树万树梨花开

(2)诗中起承上启下作用的诗句是:

瀚海阑干百丈冰

愁云惨淡万里凝

3)只字未提送别,笔端却饱含悠悠不尽的送别情思的句子是:

山回路转不见君

雪上空留马行处

8.这是唐代诗人岑参的一首送别诗。

诗中既着力描写了边地特有的奇异风光,又表现了诗人因朋友的离去而产生的无限惆怅。

诗中画线句子是流传千古的名句,构思新颖,联想奇特,请结合诗的内容,说说这两句诗描绘了怎样的画面?

雪花给树木坡上银妆,仿佛突然刮起强劲的春风,一夜之间催开了千树万树的梨花。

9.给“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”写上一段赏析的话。

这句话以南方梨花盛开比喻北方雪压冬林,景象极为神似,颇有浪漫色彩。

10.结尾两句较出色,说说你的看法。

最后两句写出行人身影已经消失,诗人还在深情目送,凝视雪地上的马蹄印,惜别之情跃然纸上,极为动人。

1、本诗作者为代著名的边塞诗人,与齐名,世称“高岑”。

其诗雄健奔放,想象奇特,色彩瑰丽

2、这首诗与巧妙结合,将塞外雪景写得千姿百态,气象壮阔,衬托了之情。

3、巧用