农用地定级规程Word文档格式.docx

《农用地定级规程Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《农用地定级规程Word文档格式.docx(39页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

4.3.3土地收益差异原则

农用地定级应反映土地自然质量条件、土地利用水平、社会经济水平的差异对土地生产力水平及土地收益水平的影响。

4.3.4定量分析与定性分析相结合原则

农用地定级应把定性的、经验的分析进行量化,以定量计算为主。

对现阶段难以定量的自然因素、社会经济因素采用必要的定性分析,并将定性分析的结果运用于农用地定级成果的调整和确定工作中,提高农用地定级成果的精度。

4.4工作内容

包括下列内容:

a)工作准备,编写任务书;

b)收集资料与外业补充调查;

c)整理资料及定量化处理;

d)计算定级指数及评定级别;

e)校核级别与落实边界;

f)编制图件、统计与量算面积、编写成果报告;

g)成果验收;

h)成果归档与更新应用。

4.5技术步骤

a)确定定级方法;

b)确定定级因素;

c)计算定级因素分值;

d)编制定级因素因子分值图;

e)划分定级单元;

f)计算定级单元各定级因素分值;

g)计算定级指数,初步划分土地级别;

h)校验和调整初步定级成果;

i)统计和量算面积;

j)编制图件、报告和基础资料汇编;

4.6工作底图的比例尺

工作底图采用1:

1万至1:

5万的比例尺,或根据管理工作需要确定。

4.7成果

成果包括:

文字报告、图件、基础资料汇编及相应的电子文档。

4.8相关技术应用

要求应用计算机技术开展农用地定级工作。

5准备工作

5.1编写任务书

任务书内容包括:

a)定级区域和范围;

b)工作程序及方法;

c)技术资料和基础图件;

d)组织领导;

e)工作人员、时间安排、经费预算;

f)成果要求。

5.2准备表格

根据具体区域农用地定级的工作需要准备工作表格,表格样式参见附录A。

5.3收集资料

5.3.1农用地自然条件资料

a)气候:

平均温度、积温、降水量、蒸发量、无霜期、灾害气候等因素;

b)水文:

水源类型(地表水、地下水)、水量、水质等;

c)土壤:

土壤类型、表层土壤有机质含量、表层土壤质地、有效土层厚度、土壤盐碱状况、剖面构型、障碍层特征、土壤侵蚀状况、土壤污染状况、土壤保水供水状况、土壤中砾石含量等;

d)地貌:

地貌类型、海拔、坡度、坡向、坡型、地形部位;

e)农田基本建设:

灌溉条件(水源保证率、灌溉保证率)、排水条件、田间道路条件、田块大小、平整度及破碎程度等。

5.3.2农用地利用资料

主要农作物的面积、单产、总产的统计资料、样点土地利用条件、农业生产实测资料、农业技术实验资料等。

5.3.3农用地经济资料

人均耕地、亩均资金投入、亩均纯收益、农民人均收入、农村道路网分布、道路级别标准、距区域经济中心距离、耕作距离、田块分散程度等。

5.3.4图件资料

土地利用现状图、土壤图、地形图、土地利用规划图及其他相关图件。

5.3.5其他资料

农业区划资料、土壤普查资料、土地利用现状调查资料、土地利用规划、土地利用变更资料、农业统计资料、当地市场价格资料等。

5.3.6农用地分等资料

已完成农用地分等工作的,应收集农用地分等基础资料汇编、中间成果及最终成果资料。

5.4资料核实与初步整理

5.4.1资料核实

要求数据资料来源可靠、计量单位统一,对不符合实际的数据和个别异常值,应校正或剔除。

5.4.2初步整理

a)对现有资料数据统一分类、编码;

b)对不足、不实、不详、陈旧的资料做好记录,以便进行外业补充调查。

6确定定级指数

定级指数是划分农用地级别的基本依据,确定方法有因素法、修正法、样地法三种。

6.1因素法

6.1.1确定定级因素体系及权重

定级因素指对农用地质量差异有显著影响的自然因素、区位因素和社会经济因素,某些因素可分解为多个因子,构成因素体系。

权重反映定级因素因子对农用地质量的影响程度。

6.1.1.1选择定级因素的原则

a)主导因素原则

选取本地区对土地级别影响起主导作用的因素,突出主导因素对定级结果的作用。

b)差异性原则

定级因素对不同区域的影响应有较大的差异,因素因子指标值有较大的变化范围。

c)相对稳定性原则

所选取的因素应有相对稳定性,避免选取易变因素。

d)可行性原则

农用地定级工作的深度应与当地现有资料和技术水平相协调,应从现有资料中选取定级因素,必要时进行野外补测。

6.1.1.2确定方法

选用特尔斐法、因素成对比较法、层次分析法等方法中的一种或几种确定因素及权重。

开展农用地定级的地区可根据当地实际情况,筛选或补充表A.1给出的定级因素。

6.1.2编制“定级因素~质量分”关系表

根据各定级因素对农用地质量影响程度,对指标值进行分级,并给出相应的质量分。

a)因素质量分与土地质量的优劣呈正相关,即土地质量越好,质量分越高,反之,质量分越低;

b)质量分体系采用百分制;

c)质量分只与因素的显著作用区间相对应。

6.1.3检验

在全面开展定级工作之前,选择1-2个乡镇进行试评,对初步确定的因素体系及权重、“定级因素~质量分”关系表进行检验。

如果试评结果与实际不符,应重新调整。

6.1.4定级资料整理与量化

6.1.4.1定级因素资料整理

a)整理核实定级因素资料,资料不足时,应进行外业补充调查,方法参见第6.1.5条;

b)将定级因素资料标注在工作底图上。

6.1.4.2定级因素因子指标量化

根据定级因素对农用地级别的影响方式确定量化方法。

a)面状因素指定级因素指标的优劣仅对具备此指标的地块有影响(如土壤质地),面状因素是非扩散性因素,量化方法采用最大最小值法或均值度法;

b)线状因素指定级因素指标的优劣不仅对具备此指标的地块有影响,还对一定距离范围内的农用地产生影响(如交通条件),线状因素是平行扩散性因素,随着距离的增加,其影响强度按一定规律衰减,量化方法采用直线衰减法或指数衰减法;

c)点状因素指定级因素指标的优劣不仅对具备此指标的地块有影响,还对其周围农用地产生影响(如农贸中心),点状因素是同心圆扩散性因素,量化方法采用直线衰减法或指数衰减法;

d)对于有交叉影响的因素因子(如各级农贸中心、道路等),应进行功能分割或衰减迭加处理。

量化方法参见附录B。

6.1.5外业调查

6.1.5.1工作内容

a)根据定级任务书的要求确定调查内容;

b)对无法从相关业务部门直接获取的因素因子资料,采用实地调查的方法收集;

c)对现势性较差的资料进行校核修正;

d)收集当地农民或熟悉情况的农技人员对农用地质量的经验评价结果,用于样点的辅助选取和定级成果的校验。

6.1.5.2工作要求

a)重点调查最近3年的农产品产量、价格、成本等经济数据;

b)重点调查对农用地质量发生决定性影响的现状区位条件和近期规划数据;

c)完成农用地分等工作的地区,可使用分等调查成果;

d)外业调查的原则、方法、程序、精度要求参见附录C。

6.1.6编制因素分值图

按照相对值法编制,如现有资料不足或精度不够,应先进行外业补充调查。

a)采用与农用地定级单元图同比例尺的素图为工作底图;

b)将定级因素分值标注在工作底图上;

c)标注图名、图例、图号等其它制图要素;

d)因素因子分值图可用计算机系统生成。

6.1.7划分定级单元

定级单元是定级指数测算的基本空间单位,要求单元内土地质量相对均一、单元之间有较大差异。

6.1.7.1划分要求

定级单元是农用地定级的最小空间单位,定级单元应按以下要求划分:

a)单元之间的土地特征差异明显,不同地貌部位的土地不划为同一单元,山脉走向两侧水热分配有明显差异的不划为同一单元,地下水、土壤条件、盐碱度等定级因素指标有明显差异的不划为同一单元;

b)单元边界应不跨越地块边界;

c)单元边界应采用控制区域格局的地貌走向线和分界线,河流、沟渠、道路、堤坝等线状地物和有明显标志的权属界线。

6.1.7.2划分方法

主要方法有:

a)叠置法

将同比例的土地利用现状图与地形图、土壤图叠加,形成的封闭图斑即为有一定地形特征、土壤性质和耕地类型的定级单元。

若图斑小于最小上图面积(6mm2)则应进行归并。

叠置法适用于土地利用现状类型多、地貌类型较复杂的地区。

b)地块法

以工作底图上明显的地物界线或权属界线为边界,将主导特性相对均一的地块,划分为农用地定级单元。

也可直接采用土地利用现状图中的图斑作为定级单元。

地块法适用于所有定级类型和地区。

c)网格法

用一定大小的网格作为定级单元。

网格大小以能区分不同特性的地块为标准,可采用固定网格,也可采用动态网格。

网格法划分定级单元适用于定级因素空间变化不明显地区。

d)多边形法

将所有定级因素分值图进行叠加,最终生成的封闭多边形即为定级单元。

多边形法适用于所有定级类型和地区。

6.1.8计算定级单元因素分值

将定级单元图叠置在定级因素分值图上,根据实际情况选择以下方法计算:

a)以定级单元所包含的因素等分线平均值代表单元分值;

b)以定级单元跨越的不同分值区的面积加权平均分代表单元分值;

c)以定级单元几何中心点的分值代表单元分值;

d)以定级单元各转折点、明显变化点的平均值代表单元分值;

e)综合运用上述方法,计算分值;

f)采用计算机手段进行农用地定级时,点、线状定级因素分值按相应衰减公式计算,面状因素分值则直接读取中心点所在指标区域的作用分值。

6.1.9计算定级指数

可用定级因子分值直接计算,也可先将定级因子综合成定级因素分值后再计算。

计算方法主要有:

a)加权求和法

(1)

式中:

Hi——第i个定级单元的定级指数;

i——定级单元编号;

j——定级因素因子编号;

Wj——第j个定级因素因子的权重;

fij——第i个定级单元内第j个定级因素因子的分值。

b)几何平均法

(2)

i——定级单元的编号;

fij——第i个定级单元内第j个定级因素因子的分值,n为定级因素因子个数。

3)限制系数法

当某地定级因素对土地定级存在强限制性时,应选择限制系数计算法:

(3)

j——强限制性定级因素因子编号;

k——非限制性定级因素因子编号;

Fj——第j个强限制性定级因素因子分值;

fik——第i个定级单元内第k个非限制性定级因素因子的分值;

Wk——第k个非限制性定级因素因子的权重;

m——强限制性定级因素因子个数;

p——定级单元总数;

u——非限制性定级因素因子个数。

6.2修正法

6.2.1确定修正因素

6.2.1.1修正因素选择范围

修正因素指在分等因素之外对农用地级别有显著影响的因素。

备选修正因素包括:

a)土地区位条件:

包括农贸中心和交通状况等;

b)耕作便利条件:

包括耕作距离、田间道路和田块形状等;

c)土地利用状况:

包括土地利用现状、利用方式、经营效益、利用集约度等;

d)其他因素。

6.2.1.2确定修正因素

a)用特尔斐法、因素成对比较法、层次分析法等方法对备选修正因素进行筛选和补充,初步选择修正因素,重点考虑经济条件、区位条件对级别的影响;

b)在全面开展工作之前,选择1-2个乡进行试评,根据试评结果确定修正因素。

6.2.2资料整理与量化

6.2.2.1现有资料初步整理

主要整理定级区域农用地分等资料,包括分等时收集的各种基础资料、分等中间成果及最终成果等。

主要内容为:

a)根据定级需要,对分等资料进行复核、分类、分析论证;

b)对不能满足定级工作要求的资料应做好记录,以便进行补充调查。

6.2.2.2修正因素资料整理与量化

农用地定级修正因素资料的整理与量化方法参见第6.1.4条。

6.2.3外业调查

a)外业调查宜结合分等工作进行;

b)外业调查应根据定级指数的计算需要,侧重农用地区位条件、耕作便利程度等修正因素资料。

6.2.4编制定级修正因素分值图

b)将定级修正因素分值标注在工作底图上;

d)可先编制出定级因子分值图,再综合成定级修正因素分值图;

e)定级修正因素分值图可用计算机系统生成。

6.2.5划分定级单元

可在农用地分等单元图的基础上划分,也可按照第6.1.7条的规定划分。

6.2.6计算单元修正因素质量分

将定级单元图叠置在定级修正因素分值图上,采用第6.1.8条规定的方法对单元内定级因素分值进行取值和计算。

6.2.7计算修正系数(

)

修正系数反映了修正因素在定级范围内相对变化程度,可用下式进行计算:

(4)

式中,

j——第j个修正因素;

——第i个单元第j个修正因素修正系数;

——第i个单元第j个修正因素分值;

——区域内第j个修正因素平均分值;

i——第i个定级单元。

6.2.8编制修正系数图

将修正系数计算成果标注在定级单元图上,编制修正系数图。

6.2.9计算定级指数

计算方法有两种:

a)连乘修正法

(5)

Hi——第i个定级单元的定级指数;

Gi——第i个单元所对应的分等指数;

kij——第i个单元第j个修正因素修正系数。

b)加权修正法

(6)

Hi——第i个单元的定级指数;

Gi——第i个单元所对应的分等指数;

Wj——第j个修正因素的权重;

kij——第i个单元第j个修正因素修正系数。

根据定级目的要求,也可选择分等中间成果,如自然质量分、自然等指数、利用等指数作为修正的基础。

6.3样地法

6.3.1内容与程序

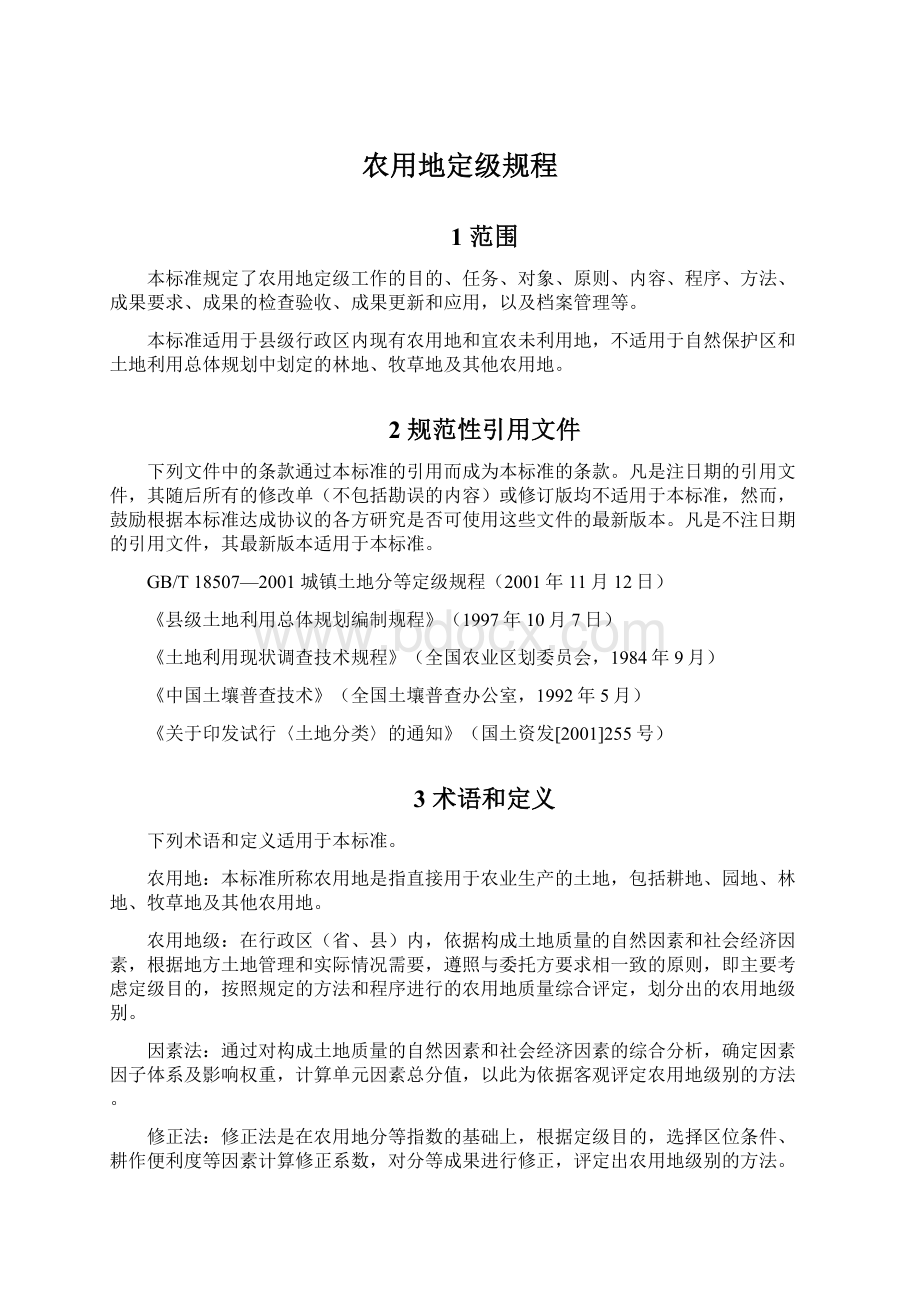

内容与程序见图1。

6.3.2划分单元

划分方法参见第6.1.7条

定级单元应在县域内统一编号,以乡(镇)为单位填表登记,表格样式参见表A.5。

6.3.3设置标准样地

县级标准样地指县域内技术与管理水平处于平均状况时,从大宗作物产量水平最高范围的一类土地中选取的定级单元。

a)每个乡镇内至少布设一个标准样地,应选择农业生产条件最优的定级单元作为标准样地,标准样地的现实生产力水平在当地最高;

b)标准样地应是土地利用总体规划确定为基本农田的定级单元;

c)标准样地应在表A.5中注明;

d)标准样地按表A.6的格式进行登记;

e)应拍摄标准样地典型地段的景观照片和土壤剖面照片;

f)标准样地及其典型地段的坐标应在农用地定级单元图上注明。

6.3.4确定定级因素

6.3.4.1原则

a)定级因素指标应在定级工作区内有明显差异;

b)定级因素分作物确定。

准备工作

农用地定级单元的划分

确定农用地定级的因素

设置农用地定级县级标准样地

编制定级因素分级与加(减)分规则表

计算定级指数

确定农用地定级标准

农用地级别划分

否

定级结果

是否符合实际?

是

成果验收

图1农用地样地法定级的内容与程序

6.3.4.2方法

根据实际情况,按照大宗作物从表A.1中分别选取农用地定级因素,当表A.1中的因素不能满足需要时,可以补充。

选取方法参见第6.1.1条。

6.3.4.3因素特征值调查

a)应按乡镇逐单元、逐因素调查,并填表登记,表格样式参见表A.5、表A.6;

b)因素特征值从已有土地利用、土壤、地貌等资料中查取,若已有资料不能满足需要,应进行野外补充调查;

c)在因素特征值调查的同时,应收集定级单元最近3年的产量数据,有条件的地方应使用实测产量数据;

调查的具体要求参见附录C。

6.3.5编制因素分级记分规则表

6.3.5.1因素分级

定级因素分级以3-6个级别为宜,分级方法有两种:

a)根据试验或实测资料,建立定级因素与农作物产量水平之间的函数关系,确定因素分级数目及各级上下限;

b)用经验法确定因素分级数目及各级上下限。

6.3.5.2编制标准样地特征分值表

a)将农业综合生产条件最优的标准样地定义为1号标准样地,其分值定为100分,按照定级因素对农业生产的影响程度,将100分分配给各个定级因素;

b)其他标准样地定级因素的分值,可根据定级因素的分级情况,与1号标准样地的相应因素特征值比较后确定,比较过程中若出现农用地综合特征优于1号标准样地的情况,应调整标准样地的编号及其分值;

c)将结果填入表格,表格样式参见表A.7。

6.3.5.3编制定级因素记分规则表

各因素每个级别的记分量有两种确定方式:

a)等差方式,具体方法参见表A.8中的“土层厚度”记分规则;

b)非等差方式,具体方法参见表A.8中的“坡度”记分规则。

将确定的记分规则填入表格,表格样式参见表A.8。

6.3.6计算定级指数

6.3.6.1计算单元记分量

将定级单元各定级因素的特征值与标准样地的特征值对比,根据记分规则计算定级因素记分量,并将各定级因素记分量求和,结果作为单元记分量。

6.3.6.2计算定级指数

计算方法为:

(7)

Hi——第i个定级单元的定级指数;

F——第i个定级单元相应的标准样地分值;

aij——第i个定级单元内第j个定级因素的记分量。

7级别划分与校验

7.1初步划分级别

根据单元定级指数,采用等间距法、数轴法或总分频率曲线法初步划分级别。

a)等间距法:

按照定级指数,采用相同间距划分级别;

b)数轴法:

将定级指数标绘在数轴上,选择点数稀少处作为级别界限;

c)总分频率曲线法:

对定级指数进行频率统计,绘制频率直方图,选择频率曲线突变处作为级别界限。

具体操作步骤参见附录D。

7.2校验

应对初步划分的农用地级别进行校验。

7.2.1校验内容

校验定级单元划分的合理性、定级因素选取的准确性、定级结果计算的正确性。

7.2.2校验方法

a)在所有定级单元中随机抽取不超过总数5%的单元进行野外实测,将实测结果与定级结果进行比较,如果与实际不符的单元数小于抽取单元总数的5%,则认为计算结果总体上合格,但应对不合格单元的相应内容进行校正;

如果大于5%,则应按工作步骤进行全面核查、校正;

b)初步定级成果完成后,主管部门应组织专家组进行论证,并写出书面论证意见,承担单位应根据论证意见,进行修改完善;

c)初步划分的农用地级别应具有明显的正级差收益,否则,应重新进行调整与计算;

d)对初步定级成果至少采用两种方法进行校验。

7.3级别调整与确定

a)对不合格的定级单元,应按照定级程序重新计算;

b)应详细记录调整过程,并与原有计算资料一并整理,归入档案;

c)校验合格的农用地级别确定为农用地定级结果,将级别边界落实到大比例尺现状图上,并核实相应土地利用类型和权属单位。

8成果编绘

农用地定级成果包括图件、数据、文字报告及相应的电子文档。

8.1图件编绘

8.1.1农用地定级图件

农用地定级图件包括工作底图、中间成果图和农用地级别图。

a)工作底图

农用地定级工作底图采用1:

5万的土地利用现状图。

b)中间成果图

1)定级单元图;

2)定级因素因子分值图;

3)定级修正系数图。

c)最终成果图

农用地级别图

8.1.2农用地级别成果图编绘要求

8.1.2.1比例尺

农用地级别图的比例尺为1:

5万。

8.1.2.2上图要素

农用地级别图要能直观反映农用地质量的优劣,反映不同级别农用地的分布、面积等状况,上图要素应包括:

a)县级、乡级、村级行政界线;

b)级别界线;

c)重要的线状地物或明显地物点等。

图面配置还应包括图名、图廓、图例、比例尺、坐标系统、方位坐标、面积汇总表、编图单位、编图时间、邻区名称界线等内容。

8.1.2.3级别图斑

编制级别图时应将级别相同的相邻定级单元进行归并,形成级别图斑,图斑面积不小于6mm2。

8.1.2.4图件内容标注

用图示、注记等标注定级成果,具体要求如下:

a)用阿拉伯数字(1,2,3⋯⋯)分别表示级别(一级,二级,三级⋯⋯);

b)用黑色实线表示级别界线;

c)各地根据需要编绘彩色级别图,级别图以暖色调为主,级别色差明显,图面色调和谐。