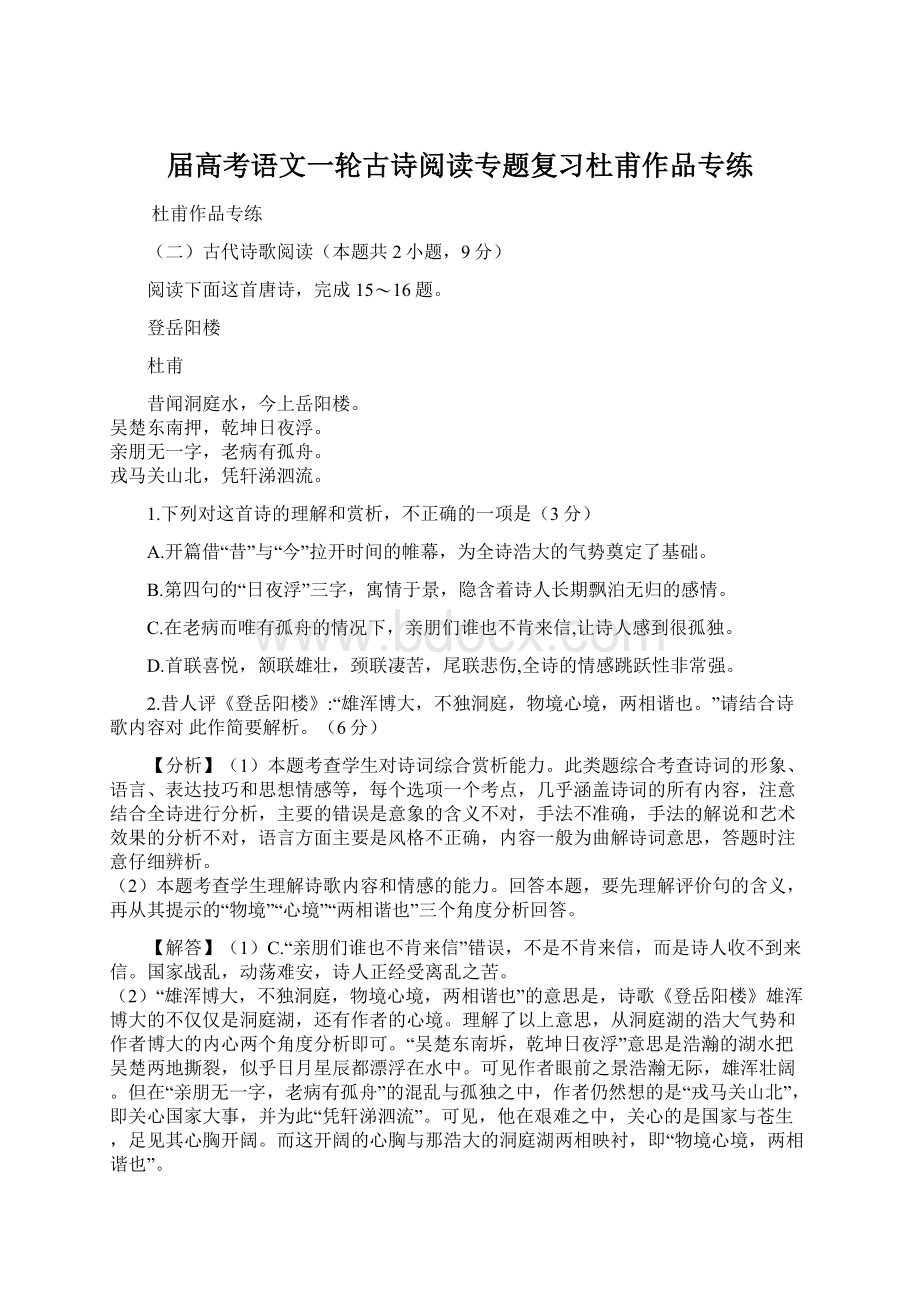

届高考语文一轮古诗阅读专题复习杜甫作品专练文档格式.docx

《届高考语文一轮古诗阅读专题复习杜甫作品专练文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届高考语文一轮古诗阅读专题复习杜甫作品专练文档格式.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

回答本题,要先理解评价句的含义,再从其提示的“物境”“心境”“两相谐也”三个角度分析回答。

【解答】

(1)C.“亲朋们谁也不肯来信”错误,不是不肯来信,而是诗人收不到来信。

国家战乱,动荡难安,诗人正经受离乱之苦。

(2)“雄浑博大,不独洞庭,物境心境,两相谐也”的意思是,诗歌《登岳阳楼》雄浑博大的不仅仅是洞庭湖,还有作者的心境。

理解了以上意思,从洞庭湖的浩大气势和作者博大的内心两个角度分析即可。

“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”意思是浩瀚的湖水把吴楚两地撕裂,似乎日月星辰都漂浮在水中。

可见作者眼前之景浩瀚无际,雄浑壮阔。

但在“亲朋无一字,老病有孤舟”的混乱与孤独之中,作者仍然想的是“戎马关山北”,即关心国家大事,并为此“凭轩涕泗流”。

可见,他在艰难之中,关心的是国家与苍生,足见其心胸开阔。

而这开阔的心胸与那浩大的洞庭湖两相映衬,即“物境心境,两相谐也”。

答案:

(1)C

(2)①物境,指颔联所写洞庭湖浩瀚无际的磅礴气势,意境阔大,景色宏伟奇丽。

②心境,指诗人在艰难之中,不以一己为念,想到的却是关山以北战乱不止,这是胸怀天下苍生。

③物境之大,心境之广,完全相衬,表现了诗人非同寻常的眼光和胸怀气度。

参考译文:

以前的日子就听说洞庭湖波澜壮阔,今日如愿终于登上岳阳楼。

浩瀚的湖水把吴楚两地撕裂,似乎日月星辰都漂浮在水中。

亲朋好友们音信全无,我年老多病,乘孤舟四处漂流。

北方边关战事又起,我倚着栏杆远望泪流满面。

赏析:

此诗是杜甫诗中的五律名篇,前人称为盛唐五律第一。

从总体上看,江山的壮阔,在诗中互为表里。

虽然悲伤,却不消沉;

虽然沉郁,却不压抑。

反映了其关心民生疾苦的风格。

首联虚实交错,今昔对照,从而扩大了时空领域。

写早闻洞庭盛名,然而到暮年才实现目睹名湖的愿望,表面看有初登岳阳楼之喜悦,其实意在抒发早年抱负至今未能实现之情。

用“昔闻”为“今上”蓄势,归根结底是为描写洞庭湖酝酿气氛。

颔联是洞庭的浩瀚无边。

洞庭湖坼吴楚、浮日夜,波浪掀天,浩茫无际,真不知此老胸中吞几云梦!

这是写洞庭湖的佳句,被王士禛赞为“雄跨今古”。

写景如此壮阔,令人玩索不尽。

颈联写政治生活坎坷,漂泊天涯,怀才不遇的心情。

“亲朋无一字”,得不到精神和物质方面的任何援助;

“老病有孤舟”,从大历三年正月自夔州携带妻儿、乘舟出峡以来,既“老”且“病”,飘流湖湘,以舟为家,前途茫茫,何处安身,面对洞庭湖的汪洋浩淼,更加重了身世的孤危感。

自叙如此落寞,于诗境极闷极狭的突变与对照中寓无限情意。

尾联写眼望国家动荡不安,自己报国无门的哀伤。

上下句之间留有空白,引人联想。

开端“昔闻洞庭水”的“昔”,当然可以涵盖诗人在长安一带活动的十多年时间。

而这,在空间上正可与“关山北”拍合。

“凭轩”与“今上”首尾呼应。

首联叙事,颔联描写,颈联抒情,尾联总结。

通篇是“登岳阳楼”诗,却不局限于写“岳阳楼”与“洞庭水”。

诗人摒弃眼前景物的精微刻画,从大处着笔,吐纳天地,心系国家安危,悲壮苍凉,催人泪下。

时间上抚今追昔,空间上包吴楚、越关山。

其身世之悲,国家之忧,浩浩茫茫,与洞庭水势融合无间,形成沉雄悲壮、博大深远的意境。

这首诗意境开阔宏伟,风格雄浑渊深,是杜甫诗中的五律名篇,前人称之为盛唐五律第一。

从总体上看,江山的壮阔,与诗人胸襟的博大,在诗中互为表里。

宋代胡仔《苕溪渔隐丛话》引蔡绦《西清诗话》说:

“洞庭天下壮观,自昔骚人墨客,题之者众矣,……然未若孟浩然‘气蒸云梦泽,波撼岳阳城’,则洞庭空旷无际,气象雄张,如在目前。

至读杜子美诗,则又不然。

‘吴楚东南坼,乾坤日夜浮’,不知少陵胸中吞几云梦也。

”

全诗纯用赋法,从头到尾都是叙述的笔调。

以往一些学者认为诗用赋法,没有形象,没有诗味。

事实上,赋法是诗歌形象化的重要手法,其特点是不注重诗的语言和局部事物的形象化,而着力创造诗的总体意境。

《登岳阳楼》正是运用赋法创造艺术形象的典范。

它所达到的艺术境界,已经使人不觉得有艺术方法的存在,甚至不觉得有语言的存在,只觉得诗人的思想感情撞击着心扉。

全诗以自叙和抒情为主,真挚感人;

写景只是三,四两句,既是实写,又想象,一“坼”一“浮”,把洞庭湖的气象描绘得壮阔而又生动。

【点评】如何鉴赏诗歌:

(一)关注标题,明确内容和情感

标题是解读诗歌内容和形式的关键。

因为诗歌的标题一般交代时间、地点、人物、情感倾向等,可以揭示思想内容,可以让人明了是哪一类诗歌,进而明了全诗的结构及表现手法等,便于快速理解诗歌。

(二)关注作者,知人论世多关联

读诗讲究“知人论世”,所以,一定要重视诗歌的作者。

要尽量了解作者的身世、所处的时代特点,及创作倾向、主要内容、作品风格特点等。

(三)关注注释隐含意

高考所选诗歌大多附有注释。

注释或解释疑难词语、地名,帮助考生读懂诗句;

或介绍写作背景,暗示诗歌的思想主题;

或介绍相关诗句,帮助考生理解诗歌用典或意境;

或介绍作者,暗示诗歌的思想情感或写作风格。

(四)关注意象寄托意

意象是诗人思想感情的寄托,古人写诗喜欢用一些意象传达大致相同的思想感情。

(五)关注关键词句情感意

关键词主要是名词、动词、形容词,它们通常体现诗人思想情感或暗示主旨。

情感往往体现在只言片语上,要善于把握这样的词句,借此领悟情感。

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

羌村(其三)杜甫

群鸡正乱叫,客至鸡斗争。

驱鸡上树木,始闻叩柴荆。

父老四五人,问我久远行。

手中各有携,倾榼浊复清。

莫辞酒味薄,黍地无人耕。

兵戈既未息,儿童尽东征。

请为父老歌,艰难愧深情。

歌罢仰天叹,四座泪纵横。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.前四句写“客至”时群鸡斗争,诗人只好驱鸡上树后接待客人。

B.五至八句写父老携酒来看望我,表现了父老看重情礼,民风淳朴。

C.“酒味薄”是诗人斟酒的谦辞,巧妙地引出了对当时社会现实的描写。

D.后四句诗写诗人为答谢父老而歌,“歌罢”仰天长叹,四座父老泪流满面。

2.杜甫有仁者情怀,对人民的遭遇感同身受,体察入微。

请结合诗句简要分析诗中是如何体现杜甫这种情怀的?

(2)本题考查理解诗歌内容的能力,应整体理解诗歌内容,了解诗句意思,结合相关诗句具体分析作答。

(1)C.“‘酒味薄’是诗人斟酒的谦辞”错,“酒味薄”是实话,因为黍地无人耕种,收成不好,酒味自然不浓。

故选C。

(2)题干中提到“对人民的遭遇感同身受,体察人微”,“莫辞酒味薄,黍地无人耕。

兵戈既未息,儿童尽东征”这四句写百姓的遭遇。

“莫辞酒味薄,黍地无人耕”,酒味之所以淡薄,是由于田地没人去耕耘。

由于战乱,田地无人耕种,战乱给人民的农业生产带来了灾难,给人民生产带来了严重的破坏。

“兵戈既未息,儿童尽东征”,战争尚未停息,年轻人全都东征去了。

受战乱影响,人民长时间生活在动乱之中,年轻人离开家园,家中只剩下老弱病残,时事艰难、

(2)①诗人借父老之口,用“黍地无人耕”反映了战乱给人民生产带来了严重的破坏。

②诗人用“兵戈既未息,儿童尽东征”反映了时世的艰难,人民长时间生活在动荡的战乱之中。

译文:

成群的鸡正在乱叫,客人来时,鸡又争又斗。

把鸡赶上了树端,这才听到有人在敲柴门。

四五位村中的年长者,来慰问我由远地归来。

手里都带着礼物,从榼里往外倒酒,酒有的清,有的浊。

一再解释说:

“酒味之所以淡薄,是由于田地没人去耕耘。

战争尚未停息,年轻人全都东征去了。

”请让我为父老歌唱,在艰难的日子里,感谢父老携酒慰问的深情。

吟唱完毕,我不禁仰天长叹,在座的客人也都热泪纵横不绝,悲伤之至。

本诗写邻人来访,共谈世事,感叹战乱造成田园荒芜,生活艰难。

前四句先安排了一个有趣的序曲:

“客至”的当儿,庭院里发生着一场鸡斗,群鸡乱叫,于是主人把鸡赶到它们栖息的庭树上。

养鸡之法,今古不同,南北亦异。

《诗经》说“鸡栖于埘”。

汉乐府却说“鸡鸣高树颠”,又似栖于树。

石声汉《齐民要术今释》谓“黄河流域养鸡,到唐代还一直有让它们栖息在树上的,所以杜甫诗中还有‘驱鸡上树木’的句子”。

杜甫《湖城东遇孟云卿复归刘颢宅宿宴饮散因为醉歌》末云“庭树鸡鸣泪如线”,湖城在潼关附近,属黄河流域,诗作于将晓时,而云“庭树鸡鸣”,尤足为证。

驱鸡上树,等于赶鸡回窝,自然就安静下来。

待到院内安静下来时,这才听见客人叩柴门的声音。

这开篇不但颇具村野生活情趣,同时也表现出意外值客的欣喜。

来的四五人全是父老,没有稍为年轻的人,这为后文父老感伤的话张本。

这些老人都携酒而来,酒色清浊不一,各各表示着一家心意。

在如此艰难岁月还这样看重情礼,是难能可贵的,表现了淳厚的民风并未被战争完全泯灭。

紧接四句以父老不经意的口吻道出时事:

由斟酒谦称“酒味薄”,从酒味薄的缘故说到生产的破坏,再引出“兵革既未息,儿童尽东征”。

时世之艰难,点明而不说尽,耐人寻思。

末了写主人致答词。

父老们的盛意使他感奋,因而情不自禁地为之高歌以表谢忱。

此外言“愧”,暗中照应“晚岁迫偷生”意。

如果说全组诗的情绪在第二首中有些低落,此处则由父老致词而重新高涨。

所以他“请为父老歌”,一来表示感谢,二来宽解父老。

但因为是强为欢颜,所以“歌”也就变成了“哭”,“歌罢”终不免仰天长叹。

所歌内容虽无具体叙写,但从“艰难愧深情”句和歌所产生的“四座泪纵横”的效果可知,其中当含有对父老的感激、对时事的忧虑、以及身世的感喟等等情感内容。

不明写,让读者从诗中气氛、意境玩味,以联想作补充,更能丰富诗的内涵。

写到歌哭结束,语至沉痛,令读者三复斯言,掩卷而情不自已。

安史之乱给唐代人民带来深重苦难。

“儿童尽东征”“黍地无人耕”的现象,遍及整个北国农村,何止羌村而然。

《羌村三首》就通过北国农村之一角,反映出当时社会现实与诗人系心国事的情怀,具有很高的典型意义。

阅读下面这首唐诗,完成15~16小题。

奉酬李都督表丈①早春作

力疾②坐清晓,来诗悲早春。

转添愁伴客,更觉老随人。

红入桃花嫩,青归柳叶新。

望乡应未已,四海尚风尘。

【注释】①表丈:

即表伯叔。

②力疾:

扶病强起。

1.下面对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.首联“力疾坐清晓,来诗悲早春”是在叙事,说自己清晓扶病强起,几不知春至,因拜读亲友李都督寄来的《早春》诗而引发了悲伤之感。

B.颔联“转添愁伴客,更觉老随人”仍是叙事,说自己转瞬间又接待客人,愁绪也因此更增,觉得自己就像来客一样老去。

C.颈联“红入桃花嫩,青归柳叶新”写实,说岁序更新,桃嫩柳青,春色堪娱。

“入”“归”二字传神地写出了早春的意蕴,体现了生命的复苏与萌动。

D.整首诗歌的内容所体现出来的情感可概括为“悲”字,连“红入桃花”“青归柳叶”的初春之景,也触动着诗人的悲情。

2.全诗的情感围绕“悲”字展开,请结合全诗分析“悲”的具体内容。

(1)本题以客观选择题的形式考查对诗歌的理解,选项内容涉及了对诗歌的手法、形象、主题的鉴赏,要注意了解作者身世经历及本诗词的写作背景,逐句翻译诗句,然后把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法。

再对照选项一一确认,得出答案。

(2)本题考查理解诗歌的感情,要结合诗人的人生经历与注释,结合诗句具体分析。

(1)B.“自己转瞬间又接待客人”错误。

“愁伴客”,是说自己流落他乡,客居在外,愁苦永摆脱不开;

“觉得自己就像来客一样老去”错,“更觉老随人”,是说自己觉得日益衰老,表达了迟暮伤感之情。

故选B。

(2)首联“力疾坐清晓,来诗悲早春”叙事,说正当扶病强起之际,忽接来诗,为春天的早来而悲哀。

因拜读亲友李表丈寄来的《早春》诗而引发了伤春之悲。

颔联“转添愁伴客,更觉老随人”因读来诗转添了自己的哀愁,又缘愁而更感伤自己的日益衰老。

进一步写作者的悲春之情。

颈联“红入桃花嫩,青归柳叶新”写实,说在大好的春天里,红色的桃花娇嫩吐艳,青色的杨柳新抽枝叶,以实写春光来反衬悲春之情,为下文铺垫。

尾联“望乡应未已,四海尚风尘”写面对良辰美景我遥念故乡从未中断,想到四海之内仍战乱不已,风尘满布。

世乱未靖,归期无日,尤不免于伤春伤老。

诗人由眼前春景更触动思乡之悲情。

全诗的情感围绕“悲”字展开,诗中抒发了诗人伤春、伤老和流落他乡的羁旅悲情。

(1)B

(2)首联写诗人体弱多病,生机盎然的早春反衬了个人衰老,抒发了自伤病苦之悲。

“愁伴客”,流落他乡,客居在外,愁苦永摆脱不开,表达了羁旅愁苦之情。

“更觉老随人”,觉得日益衰老,表达了迟暮伤感之情。

(或:

颈联红色的桃花娇嫩吐艳,青色的杨柳新抽枝叶,生机勃发的早春美景与自己的衰老形成强烈对比,以乐景写哀情,表达了自己的迟暮伤感之情。

)

“望乡应未已”,从未中断的遥念故乡的思乡之情。

“四海尚风尘”,四海之内仍战乱不已,表达了作者忧国伤时的情怀。

正当扶病强起之际,忽接来诗为春天的早来而悲哀。

因读来诗转添了自己的哀愁,又缘愁而更伤自己的日益衰老。

在大好的春天里,红色的桃花娇嫩吐艳,青色的杨柳新抽枝叶。

面对良辰美景我遥念故乡从未中断,想到四海之内仍战乱不已,风尘满布啊!

首联“力疾坐清晓,来诗悲早春”叙事,说扶病强起,几不知春至,因拜读亲友李表丈寄来的《早春》诗而引发了伤春之感。

颔联“转添愁伴客,更觉老随人”转添春愁,又因愁伤老。

见得伴客萧条,随人俯仰则更可悲,已透下望乡未已意。

颈联“红入桃花嫩,青归柳叶新”写实,说岁序更新,桃嫩柳青,春色堪娱。

“入”“归”二字,炼字极活,为句中之眼,字字皆响,与他人随意点缀者不同,是化腐为新之法。

“入”“归”二字极生动、传神地写出早春的意蕴,写出生命的复苏与萌动。

两句实写春景,用笔舒缓,为下文铺垫。

尾联“望乡应未已,四海尚风尘”回应上截,翻出已愁。

说世乱未靖,归期无日,尤不免于伤春伤老。

诗人由眼前春景更触动思乡之情。

这首诗首联写“来诗悲早春”,引出颔联所写的作者的悲春心情,颈联又以实写春光来反衬悲春,尾联转入写望乡,“应未已”云云,或指李都督而言,也可能李诲中写列了思乡之念。

杜甫的酬答之作,常有这种特点,即首联由友人诗引出,尾联又关及友人诗。

全首只一“悲”字;

连“红入桃花”、“青归柳叶”,俱作“悲”字用,不作“早春”佳字用。

“转添”、“更觉”,切上“早春”,透下“红入”、“青归”字。

当此桃花柳叶之时,而四海风尘,望乡复切,则客之愁而人之老可知,所以见起处“悲早春”“悲”字之妙也。

曰“犹未已”、“尚风尘”,说明“转添”、“更觉”之故。

诗中抒发了诗人伤春、伤老和流落他乡的羁旅之情。

【点评】诗歌单项选择题的解题方法:

要通读诗歌,整体把握诗歌内容主旨和思想情感,在此基础上,回归诗歌,寻找答题点;

最后精读相关诗句,看所给选项的内容是否能在诗歌中找到依据,或者是否能根据诗歌内容合理地推断出来是否正确。