二年级国学启蒙.docx

《二年级国学启蒙.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二年级国学启蒙.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

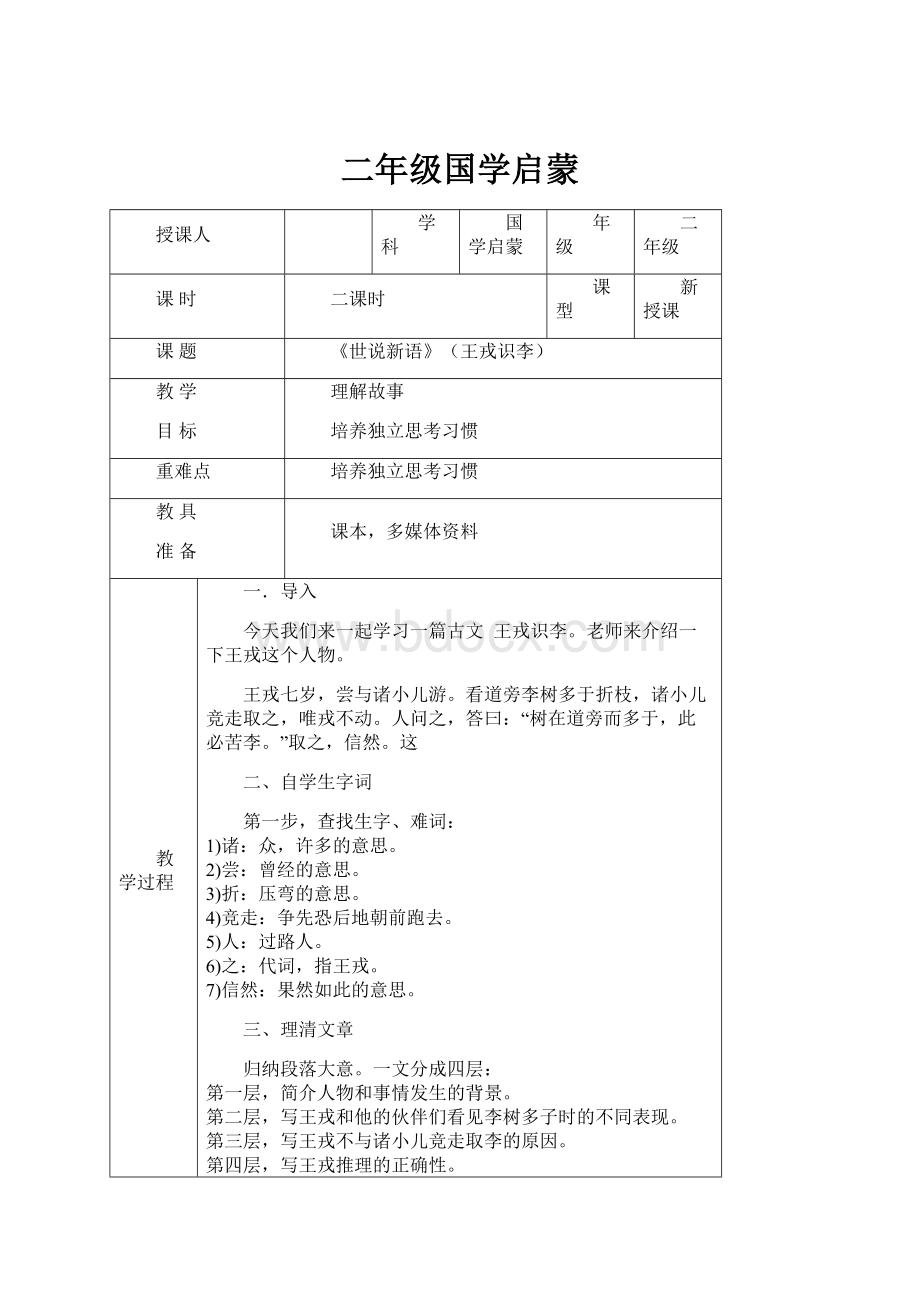

二年级国学启蒙

授课人

学科

国学启蒙

年级

二年级

课时

二课时

课型

新授课

课题

《世说新语》(王戎识李)

教学

目标

理解故事

培养独立思考习惯

重难点

培养独立思考习惯

教具

准备

课本,多媒体资料

教学过程

一.导入

今天我们来一起学习一篇古文 王戎识李。

老师来介绍一下王戎这个人物。

王戎七岁,尝与诸小儿游。

看道旁李树多于折枝,诸小儿竞走取之,唯戎不动。

人问之,答曰:

“树在道旁而多于,此必苦李。

”取之,信然。

这

二、自学生字词

第一步,查找生字、难词:

1)诸:

众,许多的意思。

2)尝:

曾经的意思。

3)折:

压弯的意思。

4)竞走:

争先恐后地朝前跑去。

5)人:

过路人。

6)之:

代词,指王戎。

7)信然:

果然如此的意思。

三、理清文章

归纳段落大意。

一文分成四层:

第一层,简介人物和事情发生的背景。

第二层,写王戎和他的伙伴们看见李树多子时的不同表现。

第三层,写王戎不与诸小儿竞走取李的原因。

第四层,写王戎推理的正确性。

第四步,归纳中心思想。

记叙了小儿王戎识李的故事,表现了他遇事不盲从,有独立思考的精神。

第五步,在以上各步的基础上,写一篇小文章,逐段逐节进行分析,夹叙夹议进行讲解。

实际上是一篇小“教案”。

《王戎识李》浅析

刘义庆(403—444),彭城(今江苏徐州市)人。

南朝著名的文学家。

他的《世说新语》是魏晋轶事小说的代表作品,是我国最早的一部笔记小说集。

书中不少故事,如“周处除三害”、“祢衡击鼓骂曹”、“温娇娶妇”、“望梅止渴”、“曹植七步成诗”等,成为后世戏曲小说的素材,“新亭对泣”、“谢女咏雪”、“管宁割席”、“子猷访戴”等,成为后世诗文常用的典故。

全书语言精炼,辞意隽永,对后代笔记文学颇有影响。

梁刘孝标为作注释。

后代仿《世说》者极多,在我国古小说中自成一体,《王戎识李》一文就是摘自此书。

王戎是《王戎识李》中的主要人物,西晋琅砑临沂(今属山东)人。

字睿仲,好清谈,为“竹林七贤”之一。

惠帝时,累官尚书、司徒,贪吝好货,广收八方园田,积钱无数,每自执牙筹,昼夜计算,为时人所讥。

《王戎识李》这篇文章共分四层。

第一层是“王戎七岁,尝与诸小儿游。

”“诸”:

众,许多的意思。

“尝”:

是曾经的意思。

言下之意就是“王戎识李”这件事是在一次偶然的机会中发生的,王戎并非事先就知道旁的李子是苦的。

“七岁”:

是指王戎当时的年龄。

当时,年仅七岁的王戎就能正确地对事物进行严谨的推理,真不愧为名副其实的神童,作者明确地指出王戎当时的年龄,是为了突出“年龄小”,为下文打下伏笔。

作者在这一层简介了人物和事情发展的背景。

第二层是“看道旁李树多子折枝,诸小儿竞走取之,唯戎不动。

”“多子折枝”,形容李子多得压弯了李树的树枝。

“多子”,可引申为无人采摘的意思。

“竞走”,争先恐后地朝前跑去。

作者在此形象地描绘出儿童嘴馋的特点——争着摘李子吃,但对于同样属于儿童的王戎来说,他却没有去争着摘李子吃,他为什么不去摘呢?

是因为他不爱吃那红得发紫的李子,还是因为他的妈妈不允许他随便在外面吃李子?

于是,作者给读者留下了一个悬念。

这层是写王戎和他的伙伴们看见李树多子时的不同表现。

现在,让我们带着作者特意留下的不解之谜,继续阅读第三层。

“人问之,答曰:

‘树在道旁而多子,此必苦李。

’”“之”:

指王戎。

“人”指过路的人。

我想这个过路人一定是个大人,为什么呢?

因为前面我们分析了小儿嘴馋,如果他见别人摘李子吃,他必定也会跑去采摘。

所以,我认为这个过路人一定是个大人。

这个大人对“诸儿竞走取李,惟戎不动”这件事疑惑不解,连大人都没有想到那李子是苦的,而他却想到了,由此反衬出了王戎的智慧。

这一层是写王戎不与诸小儿竞走取李的原因。

阅读了这一层,作者设置的不解之谜就迎刃而解了。

他不去摘李子,是因为他认为李子是苦的。

为什么他知道李子是苦的呢?

结论来自于严谨的推理,王戎的推理过程是:

李树在道旁,既然果实累累,且均已成熟,为什么无人采摘呢?

原因一定是因为李子是苦的,苦李子谁愿吃呢?

如果是甜李子,早就会被人摘光了,怎么还会有他们的份呢?

因此,他认为“此必苦李”。

王戎的这种推理方法属于演绎推理中的直言三段论,他从“树在道旁而多子”这个已知的一般原理,得出关于“此必苦李”的特殊结论。

在此,文章省略了大前提,即李树在道旁多子,成熟而无人采摘,必苦李。

小前提是:

这里的李树生长在道旁且果实已经成熟却无人采摘;于是,王戎由此得出了结论:

“此必苦李。

”

第四层是“取之,信然。

”“之”:

指树上的李子。

“信然”:

果然之意。

摘下李子一尝,果然如王戎的推理,是苦李。

这层是写证实王戎推理的正确性。

《王戎识李》这篇文章是以记叙文为体裁,记叙了小儿王戎识李的故事,表现了他遇事不盲从,有独立思考的精神。

四、教师小结

《王戎识李》这篇文言记叙文语言精炼、简洁,通俗易懂且辞意隽永,作者运用反衬的手法突出了王戎的智慧。

全文一共49个字,却把“王戎识李”这件事写得生动、感人。

王戎的推理虽还严谨,但我认为还是有不足之处。

儿童玩耍一般爱找没有人的地方去尽情地玩耍,因此,倘若王戎和他的小伙伴们看见的李树是长在人迹稀少的道旁,由于没有被别人发现,即使李子像蜂蜜一样甜,也不会被人采摘,所以,王戎若在这种情况下进行判断,那么他的结论就不一定正确。

因此,我认为作者应当把“树在道旁”改为“树在大道旁”才妥当些。

《王戎识李》这篇文章给我们的启发是很有教育意义的。

例如:

有一位同学做了一道题,他的做法和结果都是对的,但当他看见一位学习成绩比他好的同学的答案与他不一样时,他也不管自己的答案是否正确,就立即照葫芦画瓢地把答案抄下来,这是不对的。

他不应该盲目地随大流,应该有独立思考的精神,这对我们的学习、工作和生活都是很有益的。

至此,《王戎识李》一课就自学完了。

反思

授课人

学科

国学启蒙

年级

二年级

课时

二课时

课型

新授课

课题

《风》

教学

目标

理解诗句

培养观察能力

重难点

背诵全诗

教具

准备

课本,多媒体资料

教学过程

一. 启发导入

二. 一年四季都有风,人们把春天的风叫和风,夏天的风叫熏风,秋天的风叫金风,冬天的风叫朔风。

虽然它们都是风,可是他们的脾性完全不同。

这首诗的名字就叫《风》,是唐代诗人李峤写的。

三.学习目标:

1.正确、流利地朗读课文,背诵课文。

2.体会诗人热爱大自然的思想情感。

四.作者介绍

字巨山。

赵州赞皇人。

儿时梦人遗双笔,由是有文辞。

弱冠擢进士第,始调安定尉,举制策甲科。

武后时,官凤阁舍人。

每有大手笔,皆特命峤为之。

累迁鸾台侍郎,知政事,封赵国公。

景龙中,以特进守兵部尚书同中书门下三品。

睿宗立,出剌怀州。

明皇贬为滁州别驾,改卢州。

峤富于才思,初与王杨接踵,中与崔苏齐名,晚诸人没,独为文章宿老,一时学者取法焉。

集五十卷,今编诗五卷。

五.注释:

三秋:

晚秋,指农历九月。

二月:

早春,农历二月。

六.赏析课文

这首诗让人看到了风的力量:

风,能使晚秋的树叶脱落,能催开早春二月的鲜花,它经过江河时能掀起千尺巨浪,刮进竹林时可把万棵翠竹吹得歪歪斜斜。

“解落三秋叶,能开二月花。

过江千尺浪,入竹万竿斜。

”此诗为唐代李峤所作。

李峤以“风”为题的组诗共有3首,此为其中一首。

风,为自然界之物象,本是看不见摸不着,只能经由生命个体用心去感受或通过外物的变化知晓。

因此,全诗无出现一个“风”字,也没有直接描写风之外部形态与外显特点,而是通过外物在风的作用下原质或原态的改变去表现风之柔情与强悍。

可见诗人对物态常识的熟知与了然。

在这种生活常识的支撑下,诗人熟练地通过外物的形变来显发风之特点,以间接描写来表现风的种种情态,让人真切感受风的温存与魅力。

“兴、比、赋”为古典诗歌表现的基本手法。

所谓的“兴”意指“兴发”“感兴”,由物及心,即因为外物的作用而产生内心“情变”。

“解落三秋叶,能开二月花”,“叶落”与“花开”,乃事物发展到极态而自然产生的质变,外力的作用只能是加速或减缓其变化的速度。

在此处,诗人把叶落花开归因于风的作用,表现出作者观察的细微与内心的细腻,把自然万物的变化同风——外力的作用,紧密地联系在一起,隐性地昭示着风之生命力及其给外物的温情关怀。

“解落”,“解”字用得好。

常言道“秋风扫落叶”,秋风之蛮横可见一斑。

不用“扫”“吹”,也不用“刮”“剥”,就用一个“解”。

“解”,是细心,是用心,是专心地去化解,不急不慢,不狂不躁,让叶儿怡然清爽地离开了母体,找到了很好的归宿。

风之柔情让人感动。

“能开”,“开”,是唤醒,是催生,是召唤,在寒冬中沉睡的花儿,在风儿的轻轻抚摸下,睁开惺忪的睡眼,伸伸懒腰,又将迎来一个美丽、美好、美妙的春意。

风之温情让人舒坦。

“解落”与“能开”,把风的温存柔情表现得淋漓尽致,也深深地触动了读者那或许早有些漠然的心绪,重新唤醒人们对美好生命的感念。

“赋”意指“直赋”“赋陈”,由物即心,直面陈说,直接表白。

“过江千尺浪,入竹万竿斜”,风,“过江”卷起“千尺浪”,风急浪高,直冲云宵,风之气力是何等威风;风,“入竹”引来“万竿斜”,风狂竹伏,万般无奈,风之外力是何等潇洒。

此处,风之强悍,风之强劲,风之强势,同之前风之温情,风之柔情,风之痴情形成强烈的反差。

任何一种生命都有其“喜怒哀乐”之表现,“风”也不例外。

风的变幻莫测便是很好的例证。

讲究对仗或对偶,“风”一诗亦如此。

例,“解落”对“能开”,“三秋叶”对“二月花”工整有序。

“解落三秋叶,能开二月花”,如果说,诗的前两句在“兴发”方面更为出色的话,则后两行在“对仗”则更显特色,“过江千尺浪,入竹万竿斜”,“一过”“一入”,“一高”“一低”,“一直”“一斜”,把风对自然界物象在风的作用下所产生的变幻鲜活而传神地表现出来。

综观本诗,诗人通过抓住“叶”“花”“浪”“竹”四样自然界物象在风力作用下的易变,间接地表现了“风”之种种形力,让人真切地感受风之魅力与威力。

以上“赏析”难免存有“就诗论诗”之嫌,如果能够结合李峤的另外二首关于“风”的诗文,再联系诗人的平生历练、生活背景与创作情况等,或许会有更为精彩而深刻的解读。

七.指导背诵

反思

授课人

学科

国学启蒙

年级

二年级

课时

二课时

课型

新授课

课题

《池上》

教学

目标

吟诗炼字,体会意境

重难点

背诵全诗

教具

准备

课本,多媒体资料

教学过程

一、调动积累,导入新课。

1.学生交流自己积累的关于池塘或荷花的诗句。

2.揭题《池上》。

(板书诗题:

池上)相机顾名思义理解诗题:

荷花池塘里。

3.学生齐读题目。

4.简介作者白居易。

(1)学生说自己知道的关于白居易的生平、诗作、诗风。

(2)教师小结:

二、初读诗歌,整体感知。

1、学生自由读《池上》。

要求:

读准字音,把诗句读通顺。

2、检查初读情况。

(1)指名读古诗,集体正音。

(2)学生简单说说池塘上发上了一件什么事儿。

3、学生再次自由读古诗。

要求:

边读边想诗句的意思,画出不理解的词句。

4、借助多媒体,弄懂诗意。

(1)欣赏池塘美景,借助工具书,自己理解诗句含义。

(2)逐句内交流自己的理解,互相启发、补充。

5、集体交流,了解《池上》大意。

(指名说自己对诗句的理解)

三、吟诗炼字,体会意境。

(一)前两行——小娃偷采莲。

1、学生自由轻声诵读古诗,边读边想象画面

2、学生交流“看”到的画面。

3、看图,指导学生读出小娃天真、调皮的感觉样子。

(让学生为“小娃偷采白莲图”起个题目)

4朗读前两句,思考:

你最欣赏其中哪个字?

(“偷”,结合自己小时侯“偷偷”做的一些小恶作剧和顽皮之事,和诗中的小娃产生共鸣,体会孩子的无邪、可爱、纯真与童年的快乐、无忧、自由。

)

(二)后两行——景美童心纯

1、提问:

小娃“偷采白莲”不会被发现吗?

2、学生默读后两行诗,谈理解。

(小娃哪里知道,小船一路划开的一道浮萍已经暴露了他的“偷采

3、抓住“不解”体会小娃纯真、质朴,练习读出情趣。

四、回归整体,拓展延伸。

1带着理解,学生再次练习有感情地朗读这首诗。

2《池上》赏诗会——各小组以自己喜欢的方式表演式诵读古诗。

3、熟读成诵。

五、布置作业,巩固练习。

1、背诵课文。

2、默写《池上》。

3、依据《池上》这首诗歌的内容,发挥自己的想象力,为这首诗配一幅画。

板书设计:

偷采白莲回(景美引人)

池上

不解浮萍开(童真童趣)

反思

授课人

学科

国学启蒙

年级

二年级

课时

二课时

课型

新授课

课题

《逢老人》

教学

目标

理解诗句意义并能熟读背诵

重难点

理解诗句意义并能熟读背诵

教具

准备

课本,多媒体资料

教学过程

过程设计

1.揭示课题并简介学习内容。

这首诗的作者是唐朝诗人隐恋。

诗的前两句描写了老人的外貌,后两句写了老人走路时艰难的神态。

这首诗以简练通俗的语言刻画了一位老人的形象。

2.教师范读原诗,请学生认真听。

3.领学生读词句

4.师生共同讨论诗句意义

重点解释:

路逢、

两鬓、

白如雪

行、歇。

5.学生练习熟读背诵

分组读(分两组,每组读一句,进行小组比赛)

老师说上句,学生对下句。

多种形式朗读,来争取当堂课背诵

6.检查背诵

7.拓展训练:

同学们,你还知道哪些描写老人的诗句?

说给大家听一听。

反思

授课人

学科

国学启蒙

年级

二年级

课时

二课时

课型

新授课

课题

《小松》

教学

目标

1、学生感悟民族语言的魅力,聆听到古代圣贤关于做人、处世

的语重心长的教诲。

2、学生通过诵读、记背,读熟品味出道理,变成自己的东西。

3、学生深刻了解中国文化长廊,为自己身为一名中国人而骄傲。

重难点

背诵这首描写松树的诗是重点,难点是能够理解诗的意思,并翻译出译文。

教具

准备

课本,多媒体资料

教学过程

1、启发导入

音乐播放:

小松(唐 王建)

小松初数尺,未有直生枝。

闲即傍边立,看多长却迟。

让学生反复听几遍后,开始朗读,可以分角色朗读。

2、出示译文

小松树刚刚几尺高,还没有长出挺直的树枝。

空闲时站在树旁边,天天看着它,只觉得它长得很慢。

让学生理解后开始背诵。

3、作者简介

《小松》的作者是唐朝人王建,他以简练的语言写出了观察松树生长时的情景。

四、教学反馈

学生集体背诵,学生对抗赛。

反思

授课人

学科

国学启蒙

年级

二年级

课时

二课时

课型

新授课

课题

《画鸡》

教学

目标

理解诗句意义并能熟读背诵

重难点

理解诗句意义并能熟读背诵

教具

准备

课本,多媒体资料

教学过程

1.揭示课题并简介学习内容。

唐寅,明朝诗人,自称“江南第一风流才子”。

他精通诗,画。

《画鸡》是他一首题在画上的诗。

前两句描绘了一只红冠白羽、漂亮威风的公鸡形象;后两句描述了由公鸡啼鸣而生发的联想和感触。

2.教师范读原诗,请学生认真听。

3.领学生读诗句

4.师生共同讨论词句意义

重点解释:

红冠、

走将来、

平生、

轻言语、

千门万户。

5.学生练习熟读背诵

分组读(分两组,每组读一章,进行小组比赛)

老师说上句,学生对下句。

多种形式朗读,来争取当堂课背诵

6.检查诗句背诵

7.拓展训练:

照着诗句所描写的,我们也来画一画大公鸡的样子吧!

反思

授课人

学科

国学启蒙

年级

二年级

课时

二课时

课型

新授课

课题

绕口令

教学

目标

理解绕口令意义

熟读背诵

重难点

理解绕口令意义

熟读背诵

教具

准备

课本,多媒体资料

教学过程

1.揭示课题并简介学习内容。

绕口令,是劳动人民创造的一种口头游艺形式,由于它短小、活泼、有趣,富有生活气息,深受人民群众的喜爱。

2.教师范读绕口令,请学生认真听,注意每个字的读音。

3.领学生读绕口令。

4.师生共同讨论绕口令的意思

5.学生练习熟读背诵

分组读(分两组,每组读一章,进行小组比赛)

老师说上句,学生对下句。

多种形式朗读,来争取当堂课背诵

6.检查背诵

7.拓展训练:

A课本上的绕口令,同学们选一首来读一读,看谁读的准,读得快。

B我们自己也去搜集一些绕口令吧!

比一比,看哪个小组搜集得多。

反思

授课人

学科

国学启蒙

年级

二年级

课时

二课时

课型

新授课

课题

格言警句

教学

目标

理解格言警句的意思并能熟读背诵

重难点

理解格言警句的意思并能熟读背诵

教具

准备

课本,多媒体资料

教学过程

1.揭示课题并简介学习内容。

格言就是含有劝告意义的话;警句是语言简练而含义深刻的句子。

以上都是关于珍惜时间的格言警句。

2.教师范读格言警句,请学生认真听。

3.领学生读格言警句

4.师生共同讨论格言警句意义

重点解释:

徒伤悲、

精于勤、

荒于嬉、

光阴,

不可轻。

5.学生练习熟读背诵

分组读(分两组,每组读一章,进行小组比赛)

老师说上句,学生对下句。

多种形式朗读,来争取当堂课背诵

6.检查背诵

7.拓展训练:

A搜集你喜欢的一两条格言警句,和大家一起分享。

B把你喜欢的格言警句制作成一张自己喜欢的书签。

反思