元代时期城市与建筑Word文档格式.docx

《元代时期城市与建筑Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《元代时期城市与建筑Word文档格式.docx(51页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

元朝时期中国的宗教有很大的发展,在整个统治区域里面先后兴建了很多的不同的宗教建筑。

(西藏萨迦南寺)

蒙古的上层统治阶层主要信奉藏传佛教,也就是喇嘛教。

(西藏夏鲁寺)

除了藏传佛教的寺院之外还修建了很多的中国本土原来汉传佛教式样的寺院。

(河南登封会善寺)

与此同时,道教、伊斯兰教、基督教还包括摩尼教等相关宗教的建筑物,也都得到了一个大的发展空间。

特别是有一些港口城市,如泉州、广州先后兴建了不少伊斯兰的清真寺,因为那个时候到中国来做生意和当官的阿拉伯人数量相当地多。

元朝建筑特别是皇家建筑有两个很重要的特点:

一是崇尚白色,这有可能因为原本蒙古人所住的蒙古包是白颜色的,所以当他们兴建固定的建筑物的同时也非常喜欢以白色,作为一个主打的色彩,包括屋面常常会铺设白色的琉璃瓦。

二是元朝的宫殿包括一些住宅非常喜欢采用工字形的平面,也就是说它会分成前后两个房屋,中间用一根竖向的走廊把它们串联起来。

这种形式其实在宋朝的时候已经出现了,但是在元朝的时候得到了一个更大面积的普及和推广。

元代建筑在木结构体系方面也出现了一些新的变化,具体来说,元代建筑大部分会采用厅堂式的结构。

同时在构建的形式和施工方式方面有简化的趋势。

在柱网布置方面它会采用相对比较自由化的方式来进行摆布,同时还常常使用所谓的减柱造和移柱造,也就是把柱子从它原本应该待的位置减掉或者把它移到另外一个地方。

斗栱的作用相对宋代建筑来说有所削弱,而梁栿的跨度与断面相对会增大。

此外,元朝建筑常常会使用一些没有经过仔细加工的原生态的弯料,这样也使得整个建筑的风格具有某种率性和质朴的特征。

元代建筑也相对会比较多地使用斜向的支撑构件,使得它的整个的木结构体系显得更加地灵活。

所有这一切具有承上启下的意义,为元代之后的明清木结构体系的高度成熟奠定了一个非常好的基础。

元上都与元大都

早在1235年的时候,成吉思汗之后的第二任大汗窝阔台(1186-1241)曾在草原上修建了蒙古人的第一座都城,在今天的蒙古国的境内,这座城市叫哈拉和林,但是相对比较简单,还不具备先进文明城市的很多特征。

真正意义上比较完备的城市是在公元1256年的时候,当时尚未登上蒙古大汗之位的忽必烈主导修建的。

他当时是选择了内蒙古大草原上的滦河上游修建的一座开平府的府城,把它作为自己的一个大本营。

到了公元1260年,忽必烈就在这个开平府被拥立为大汗,正式把这座城市作为蒙古帝国的核心的统治都城,公元1263年正式地把这多城市称为上都。

后来因为忽必烈又修建了更为宏伟的大都作为整个王朝的首都,这个上都就被改为了陪都,主要是作为皇上的避暑行宫来使用。

目前元上都遗址的保存还是相对完整的,并且在2012年被列入了世界文化遗产的名录。

上都城的整个城市实际上是由三重城墙围合的,其中宫城位于城市偏东南的位置。

在它的外面是一圈接近于正方形的内城,边长大概是1400米。

在这个内城的北边和西边又包裹了一圈外城,所以外城的空间接近于一个曲尺形。

整个内城部分我们可以看到,布局非常严谨,有非常明确的中轴线。

而外城区域分成两个大的部分,北边整个区域里面有河流、有水系,布局很零散,主要是当时皇家的苑囿区,或者叫御苑区。

而西部主要是集市区,曾经是当年草原上面最重要的一个商业集散中心,很多来自于西域、阿拉伯甚至欧洲的商人都会来此做交易。

这里面其实还分布着若干条的商业街巷,有各种各样形式的店铺。

虽然上都的建设已经相对比较完备了,但是它的位置还是相对比较偏北,不太利于统治那么庞大的一个疆域,所以后来忽必烈从地理因素、政治因素统一考虑,决定要迁都。

他依然选择的就是当年大金王朝的首都--中都所在的这个区域来营建新的都城。

从1267年就在中都的东北一大片平地上面开始进行新的城市建设了。

当时整个工程有很多来自于世界各地的能工巧匠共同参与,其中最重要的一个人是一位汉族官员,名叫刘秉忠,由他来负责总体的规划,但是所有的规划方案都必须由皇帝忽必烈本人亲自裁定才能够最终定下来。

这个大都的建设先后持续了有将近30年。

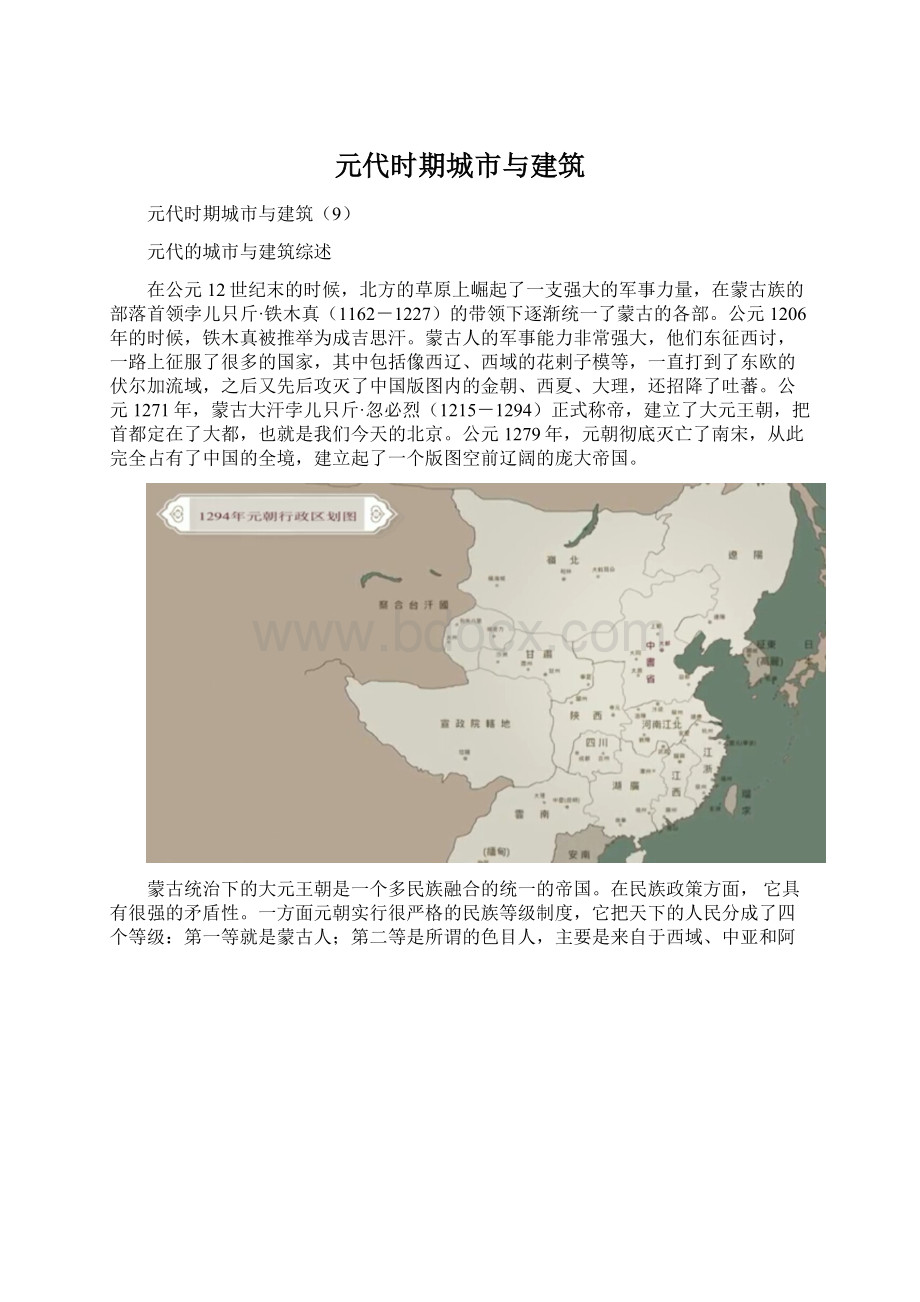

右图是元大都和金中都这两个城市之间的关系。

因为经过了金末元初战争的破坏,金中都整个城市大体还在,但是相当地残破,特别是宫殿已经被烧掉了。

大都其实就是把金中都北边偏东的这块地方作为新的城址来进行建设。

虽然这是一个新建的城市,但是它也受到地形条件的某些制约,最主要就是因为城市的南边已经有金中都存在了,他没有办法再向南面扩,所以导致整个城市的布局,皇城和宫城显得相对比较偏南一些。

它最大的一个特点就是在中国所有的都城建设当中,首次把大面积的水面纳入到城市的中心来,一块称之为所谓的太液池,就是现在我们知道的北京的中海和北海那个范围,在元朝是一整个大的水面,主要是以它为核心,然后环绕设置一些皇宫的建筑。

在城

市的外城的北侧还有一大片的水面,被称为海子,这是因为少数民族常常喜欢把大片的湖面称之为海。

元大都是一座非常宏伟而壮观的古代都城,拥有很明确的中轴线,而整个城市的道路体系是所谓棋盘式的、方格网的布局体系。

从建设开始就非常明确地把道路分成三个等级:

第一等是大街,二十四步宽,约合37.2米;

大街之间是小街,比大街要窄一半,十二步宽,合18.6米;

小街之间就分布着若干条胡同,六步宽,合9.3米。

通过这样严格的等级体系划分,使得整个城市的道路系统非常地明确。

元大都的规划还有一个重要的特点,就是它的水系非常科学合理。

整个一套水系系统是由著名的科学家郭守敬来主持规划的,它实际上是用两条平行的水道,分别从北京西北郊的玉泉山和昌平的神山来引山泉水,然后通过两条平行的河流,一条是金河,一条是长河,把它们引到大都的城内。

然后又分别地注入太液池和海子这两片大的水面当中去,然后二者又汇合在一起向东流入城东的通惠河,与京杭大运河直接贯通到一起。

应该说整个这套水系它有好几个方面的优点:

首先就是保证了城市的用水以及雨涝天气排水的问题,更重要的是它直接地和京杭大运河发生联系,具有漕运的功能。

特别是元朝时候大运河北端终点的码头并不是在今天的通州,而是一直延伸到这片海子的沿岸。

所以当年的海子的周围是非常繁华的一种千帆云集的场景。

这个胡同到现在为止还有很多保留在北京的旧城当中,我们仍然能够感到元朝时期给我们留下的这样的一种城市道路体系特殊的魅力。

元大都宫殿

蒙古帝国在建造正式的都城和固定的建筑物之前,他们的宫殿会采用一种特殊的斡耳朵制度。

所谓斡耳朵其实是由若干大小不同的蒙古包式的帐殿组合而成的,一般来说它会在中间的位置设置特别大的帐殿,然后周围环置比较小的这些帐房或者帐屋,整个的防卫体系相当森严,具有强烈的军事的色彩。

到了元上都时期,它已经有一个非常明确的宫殿区了。

但是这张遗址平面图体会到它整个宫殿区的格局相当地分散。

没有汉族王朝宫殿当中常见的严整的、体面化的格局,它整个区域更好像是比较分散的园林化的布置。

其中值得一说的就是在整个宫殿最核心的这个位置有一座大安阁。

这座建筑是从金朝后期的首都开封的宫殿当中,一座非常重要的建筑熙春阁,把它整个给拆下来,然后千里迢迢地运到上都,再重新拼装起来的。

这也反映出元代开国初期建筑水平可能没有那么高,甚至把先进的王朝的旧的建筑物直接给搬运过来作为一个新的建筑来使用。

这是现代学者所复原的大安阁的立面图

侧立面

后人想象复原大安阁的形象,它分了好几层,整个建筑的体量和空间都是比较庞大的。

元大都的宫殿主要都设在皇城的内部,环绕着太液池来布置,整个这个区域的历史可以追溯到金中都时期的离宫、大宁宫。

元朝实际上是把这个地方作为它皇室生活的一个新的核心来进行打造,大内的宫城位于城市的中轴线上,在太液池的东岸。

而在太液池的西岸又布置了另外两组相对比较完整的宫殿建筑群,分别是隆福宫和兴圣宫。

整个的宫殿建筑工程主要由阿拉伯人也黑迭儿来主持规划和具体的设计,这也反映出元代建筑国际化的特点。

大内宫城分为前朝和后寝两个相对独立的区域,每一个区域都用一圈廊庑来环绕中间最核心的大殿。

这个空间的感觉似乎是当年斡耳朵制度的一个新的变体,其中前朝的正殿称之为大明殿,后寝部分的正殿是延春阁,无论是大明

殿和延春阁都采用工字形的平面,也就是说在一个统一的台基上面,它其实是由前殿、后殿和中间的连廊共同组合而成的。

在宫城的西北部,设有独立的佛教建筑群,就是玉德殿,主要是藏传佛教的体系。

除此之外在整个宫城里还布置了一些非常具有蒙古族特色的设施,如鹰房、羊圈、大酒瓮,蒙古人喜欢打猎、喜欢吃羊肉、也特别喜欢喝酒。

此外可以看到在建筑的室内大量地使用动物的皮毛做成的地毯、帷幕以及壁挂,在接近汉化的同时,蒙古的统治者在生活当中还保留了很多自己本民族传统的带有游牧色彩的生活印迹。

隆福宫原本是太子所居住的一个独立的宫殿,到了元成宗统治的时期,被改成太后宫。

它的布局不像大内宫城那么严整,核心区域也是一个工字形的大殿,然后由一群廊庑围合。

在它的北边有成排的专门给侍女使用的值房的院落,在这个宫殿的西部有一个相对独立的园林区。

我们发现这个园林和中国本土大部分的园林布置方式不太一样,它有非常明确的中轴线,在这个中轴线上依次布置水池、假山和一些亭台楼阁,有规整化的趋势。

兴圣宫是元武宗为他的母亲建的另外一座独立的太后宫。

它的格局和大内宫城比较相似,相对也比较严谨,但是规模要小很多,它的前殿就是兴圣殿,

后殿叫延华阁。

在两侧布置了很多相对较独立的嫔妃们生活的庭院以及相关的附属建筑。

元代宗教建筑

元代的宗教建筑非常鼎盛,有很多实例一直留存到了今天。

山西洪洞县的广胜下寺这组寺庙建筑群位于霍山的脚下,它的旁边就是霍泉的发源地。

整组建筑分为山门

前殿

后殿

这样几座主要的建筑物来组成的,在广胜下寺的旁边还有一座相邻的水神庙,也是元朝时候留下的一个遗构。

广胜下寺的山门是歇山顶重檐建筑,三开间。

它比较特别的地方就在于下

面的重檐并不是一圈围合的,是一个檐子的构成,像悬山一样,设的是一个前后檐,这个感觉非常独特。

也反映出元代建筑不拘一格,不守常规的特点。

它的前殿和后殿都是悬山顶,不过前殿的体量要小一些,五开间。

后殿有七间。

无论是前殿还是后殿都明显地使用了减柱造的构成方式。

木料本身有的使用圆料,有的使用弯料,整个结构体系显得相当地灵活变通。

水神庙大殿本身结构也是非常地巧妙,更重要的是在这个大殿的内壁还保存着多幅元代时期的壁画,显得很生动。

(印度桑吉大窣堵坡)

佛塔最初源于古印度的窣堵坡,原本是佛祖涅槃之后的陵墓,后来逐渐成为佛教的崇拜物,又逐渐演变出了不同的样式。

除楼阁式塔、密檐式塔以及单层的亭阁式塔,第四种不同的佛塔是:

这种佛塔的形式主要建于藏传佛教体系,被称为喇嘛塔。

而且相比较其他的中国佛塔来说,这种佛塔的造型更接近于原始的窣堵坡的形式。

尼泊尔塔

这栋佛塔在中国出现也是从元朝忽必烈的统治期开始的,公元1260年大汗忽必烈命令帝师八思巴在吐蕃修建一座黄金塔,当时为了建这座塔,从尼泊尔挑选能工巧匠主持设计,最后17岁的工匠阿尼哥主动请命,来到吐蕃,完成了这座黄金塔的设计与建造任务。

阿尼哥得到了国师八思巴的赏识,跟随国师一起来到了大都,于公元1271年,亲自在大都主持设计了一座新的佛塔,就是大圣万安寺白塔。

前后历时八年之久。

这座塔实际上也是现存的北京的妙应寺白塔,一座非常典型的藏传佛教体系的喇嘛塔。

妙应寺白塔

通高50.9米,塔的立面由五部分组成:

下面由层层叠叠的相对比较复杂的塔基,有一点像汉族地区本来就有的须弥座的形式,只不过相对简化了,在这个座的上面有覆盖的莲花瓣,这是第一部分,属于塔基;

第二部分就是塔身,这个塔身像是一个瓶身的造型,它和窣堵坡半球形有点不同;

往上是一圈一圈的相轮;

再上面是伞盖;

最后顶端是一个宝瓶。

塔的立面也可以看成是一个人的化身,下面是他的腿部,塔身相当于他的身部或者肚子,相轮是脖子,上面是帽子和帽顶上的一个装饰,整座白塔造型非常宏伟。

都是砖砌筑的,通体基本上都是白色,上面几乎没有复杂的雕刻的纹饰,就是用建筑本身的体量和造型取胜。

它后来也成为了中原地区很多喇嘛式塔最初的祖师或者说是原形。

比这再晚一点,阿尼哥又在五台山设计了一座释迦文佛真身舍利宝塔。

也就是今天保留在五台山的塔院寺大白塔。

这是现在能看到的塔院寺的平面布局,它实际上和很多汉地的其他的佛教的布局方式有点不一样。

整个寺院最核心的就是这个白塔,占据非常重要的位置。

然后有山门,其他的殿是配角的地位。

这座塔的造型和前面北京的白塔基本上是相同的,差别在于每个部分的比例稍有不同。

它好像经过瘦身处理似的,它的塔身也就是相当于肚子这个部分显得稍微地缩小了一些。

这两座喇嘛塔后来经常会作为中国内地其他喇嘛塔效仿的对象。

到了明清时期还常常会修建类似形式的建筑物,相比较元代的这两座塔而言,以后晚期的白塔造型会显得比例更修长一些,特别是相轮,也就是脖子那个部分会显得更细一点。

居庸关是长城沿线非常重要的一座关隘,在关的内部,曾经修筑过一个巨大的过街塔。

这是一个很特殊的塔的类型,它是放在城市的核心位置,下面有城台可以穿越。

在这个塔的北边还曾经有过一座寺庙,但很可惜这个过街塔现在只剩下台基部分,上面的塔和背后的寺院都已经被毁掉了。

居庸关云台

阿尼哥在大都设计的白塔基本没有什么雕饰,显得非常地干净。

而居庸关的云台恰好相反,它的所有细节充满了非常繁复的雕刻的图案。

这些图案的题材包含各种天神、动物、云彩,而且还参照西藏的一些古寺设有不同文字所雕刻的《陀罗尼经咒》。

所以它能够更加丰富或者更加多元化地反映了藏传佛教的很多特征。

以上三个例子都是佛教建筑。

在元朝的时候,蒙古统治者本身主要信奉喇嘛教,但对道教也比较尊崇,特别是北方最大的流派全真教得到了非常大的传播空间。

元代的道教建筑最高的代表就是山西芮城的永乐宫,这组建筑曾经叫过纯阳宫。

它原来位于芮城的永乐镇,1959年的时候因为要修建水库而把它迁移到另外一个地方,这是中国文物建筑保护史上非常优秀的一个范例。

山西芮城永乐宫

尽管它的位置做过迁移,但是它的主要建筑物,包括它的一些壁画都还比较好地一直保存到了今天。

这组建筑我主体部分有非常明确的一条中轴线,而且并没有在两边设配殿,整个空间显得比较狭长。

最前面设有山门,第二道门叫无极门,中间最重要的大殿是三清殿。

三清殿的北面分别设有三座体量比较接近的另外三座后殿,分别是纯阳殿、重阳殿和丘祖殿。

现存的山门是清代重建的,但大体的空间位置还保持了原来的特点。

芮城永乐宫山门

第二道门无极门是一座五开间的庑殿屋顶的建筑物,又叫龙虎殿,因为殿内供奉的是青龙、白虎两座道教的神灵,它的地位相当于佛教的天王殿。

永乐宫的正殿三清殿,又叫无极殿,体量最大,是一座七开间庑殿顶的大建筑。

其内部供奉的是道教的最高的神祗三清:

玉清元始天尊、上清灵宝天尊和太清道德天尊。

后面的三个殿奉的是与全真教相关的三位祖师:

纯阳殿供奉的是八仙之一的吕洞宾,重阳殿供奉的是全真教的创始人王重阳,丘祖殿供奉的是王重阳的弟子长春子丘处机。

这三座殿地位比三清殿低一些,所以它都采用的是五间歇山顶的造型,整组永乐宫殿建筑群主次是很分明的,格局也比较严谨。

永乐宫里面所保存的壁画是元代绘画的非常杰出的范例,特别是三清殿里非常宏大的朝元图,描绘的是道教诸神朝见元始天尊的宏大的场景。

中国南方地区也有的元代的佛寺殿堂和道教殿宇的例子。

浙江金华天宁寺大殿

浙江武义延福寺大殿

上海真如寺大殿

这些寺庙其他部分是后期改建的,最核心的大殿还可以看到非常明显的元代建筑的特点。

它们有些共性:

都是三开间的殿宇;

一般都是歇山顶;

有的单檐,有的重檐;

内部的构架体系各自有所不同,但都具有相对自由化、率性、质朴的风格。

作为南方建筑相对北方建筑来说显得更加灵活一些,特别是屋角的起翘显得更陡一点。

在南方的元代宗教建筑中最值得一提的是四川峨嵋山的山脚下的飞来殿。

它建于元朝大德年间,公元1298年。

是一座五间歇山建筑,整个建筑的造型非常秀气。

一个很重要的特点是在前檐的位置故意减掉了两根柱子,然后把次间的两根柱子又往中间移动。

也就是说它前檐应该有六根柱子来围成五间,但实际上只剩下了四根,特别是中间这两根柱子跟后面的柱子是不对位的。

这是很典型的减柱和移柱的一个例证。

柱子本身造型也很奇特,它的柱身上面做了盘旋的龙的图案。

一些建筑构件的细节如它的斗栱上面都刻出龙头的来,反映非常具有生活气息或者非常鲜活灵动的造型艺术特点。

元代科技建筑

中国古代的天文学是比较发达的,很多朝代都曾经为了观测天象或者是测定时刻而修建专门的观象台。

元代在天文学的领域又有比较大的发展,曾经在公元1280年颁布过当时相当先进的《授时历》。

著名的科学家郭守敬不只是水利学家,同时也是非常杰出的天文学家。

他曾经主持过全国性的天文观测活动,并且为此在中国版图内的二十七个不同的地方都修建过观象台。

但很可惜,目前只有河南登封的观象台被唯一地保留了下来。

这座观象台在所有的二十七座观象台当中地位最为重要,是因为中国古人认为嵩山所处的地区是所谓的天下之中,在这个地方进行天文观测具有非同寻常的意义和特殊的效果。

观象台位于登封县城东南十五公里外的一个镇。

观象台本身用砖砌筑而成。

从立面看是梯形,高9.46米。

底边长16米多,上面收分得比较明显。

两侧设踏道,盘旋向上。

当年在观象台的台上曾经放置过铜壶滴漏以及其他一些观测天象的仪器,但可惜这些仪器今天已经不在了。

不过这个观象台本身就是一个非常庞大的天文仪器,可以用它来测量太阳光影在地表上面留下来的不同时刻的变化。

具体来讲就是在观象台的北面建了两座非常小的房屋,两个房屋之间就是有一个缺口,在缺口的上空放了一根木梁,这根木梁就相当于仪器的指针。

同时在这个观象台北面的地面上铺砌了一条长达30多米的石圭,这条石圭又被称为天尺,它就相当于整个大型天文观测仪器的刻度表。

当时的观测活动主要是观看每天不同的时刻这个木梁在这根石圭上面投影位置以及它所产生的相应的变化,通过它可以非常准确地把这个时刻的变化记录下来,科学性很高。

这也反映出元代在科学技术方面是有很大成就的。

明代制度重建及其城市与建筑综述

元朝末年,天下大乱,中国各地纷纷爆发农民起义。

在连年的混战之后,朱元璋逐渐在南方取得了巨大的优势地位,公元1364年自称吴王,建立自己的政权,1368年正式称帝,建立大明王朝。

当时的明朝以南京应天府为首都,年号洪武。

建立王朝之后,朱元璋派大将统兵北伐,元朝最后一任皇帝元顺帝孛儿只斤·

妥懽帖睦尔(1320-1370)逃到了北方草原,元朝随之灭亡,中国重新回到了由汉族人统治的大一统的王朝之中。

元朝持续时间不是很长。

它是由游牧民族建立的朝代,对宋代及之前的汉族王朝的很多典章文化制度并没有完全继承。

特别是在蒙古帝国初创的早期,出于军事方面的原因,统治者对于中国境内的很多城池采取摧毁的态度。

游牧民族认为这些城市没什么用处,还阻碍进攻,很多城市的城墙都被拆掉了。

虽然在元朝的中后期修复了一些城池,但是到了元朝末期,因为战争的原因,又造成了许多新的破坏。

明朝刚建立的时候,面临百废待兴的局面,中国境内的大部分城市都处于残破的状态,特别是很多城市的城墙基本上已经毁坏殆尽。

在这样的前提下,谋士给朱元璋提出了九个字的基本的国策,就是“高筑墙、广积粮、缓称王”其中高筑墙就是建议朱元璋在他的统治区内大量地推动地方城市的建设,把原本被毁坏的城墙重新修复。

明朝彻底推翻元朝之后,为了防御蒙古人再次南侵,又大力地重修万里长城,我们今天所看到的大部分长城的遗物。

实际上都是明朝时候留下来的。

明朝持续了将近二百八十年的时间,前后一共有十六位皇帝,其中有三位皇帝对于城市建设和建筑有非常重要的影响。

首先是开国皇帝太祖朱元璋。

朱元璋称帝之后就一直致力于重建汉族原本就有的这些典章制度,这些制度往往和建筑、城市都有很密切的关系。

所以他就颁布了一系列的法令,对当时宫殿的规制、王府、坛庙、陵寝、学校等等所有相关的重要建筑物的制度都做了非常规范的一个约定,从而建立起了一个相对比较完善的建筑的系统,应该说这套系统对于中国封建社会末期的建筑领域具有决定性的意义。

之后的清朝基本上全盘继承了明朝相关的建筑制度。

在洪武年间朱元璋是用自己的儿子为藩王镇守各地,其中元大都被改名叫北平,作为他的第四子燕王朱棣(1360-1426)的封地。

建文年间朱棣以靖难为名,从北平起兵南伐,经过几年的战争之后,篡夺了他侄儿建文帝的皇位,成为新君主,就是明成祖,这是第二位对于明代的城市建设和建筑产生重大影响的皇帝。

朱棣改年号为永乐,几乎从他登上帝位的同时就想把首都迁回到自己的发起地北平,当然这个思想也出于政治和军事方面的考虑,在永乐元年把北平改成为北京作为陪都建设。

从永乐四年开始就大力地修建北京城新的宫殿建筑,同时对整个城市进行改造,永乐十九年、公元1421年,明成祖朱棣正式把首都迁回到北京。

第三位对明朝的都城建设产生重要影响的就是明朝中叶的世宗嘉靖皇帝朱厚熜。

他其实是明孝宗的侄儿,明武宗的堂兄弟。

明武宗驾崩候没后代,经过皇室和大臣们的商议决定把当时担任兴王的朱厚熜作为皇位的继承人接到北京。

按照皇家礼制的规定,他应该追认明孝宗作为自己的父亲,相当于是明孝宗直接的继承人。

实际上嘉靖皇帝的亲生父亲是兴献王,出于孝心他很想追封自己的亲生父亲为皇帝,这一点又不符合中国古代封建礼制的一个行为,遭到大臣们强烈地反对,在当时的朝宇之间引起了很大波澜。

今天社会会觉得这种事情争执起来没有什么意义,但在古代封建社会这是头等大事。

明世宗嘉