八年级上学习笔记Word文档下载推荐.docx

《八年级上学习笔记Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八年级上学习笔记Word文档下载推荐.docx(115页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

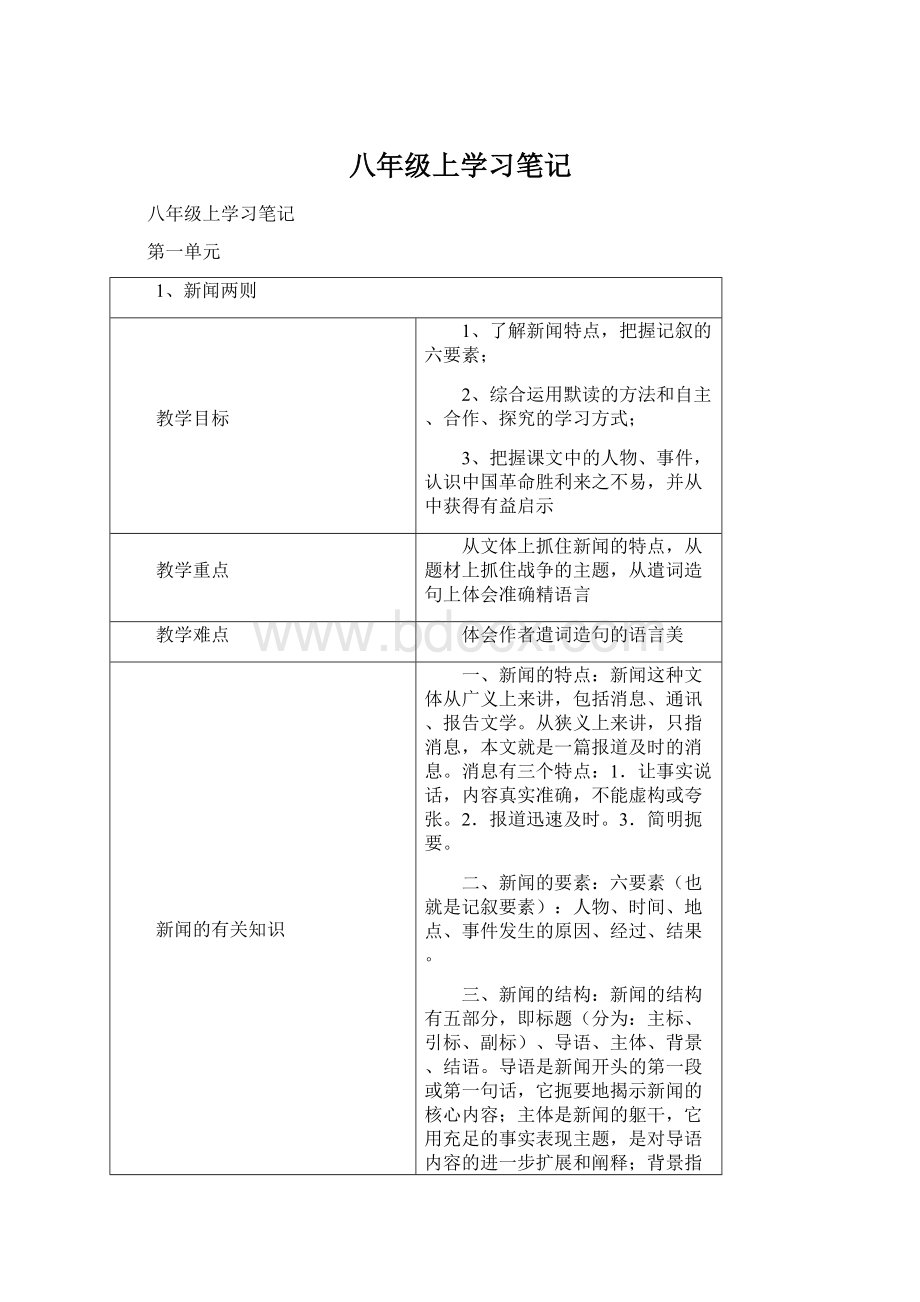

新闻的六要素:

新闻的写法,主要是叙述,有时兼有议论、描写。

新闻的特点,观点鲜明、内容真实、报道及时、语言简明准确。

新闻《人民解放军百万大军》

人物:

人民解放军百万大军

时间:

1949年4月20日夜起至4月22日22时

地点:

西起九江(不含),东至江阴一千华里长江战线

事件发生的原因:

国民党反动派拒绝签订和平协定,人民解放军为打倒蒋介石,解放全中国而发起渡江战役。

经过与结果:

人民解放军兵分三路横渡长江,23日可全部渡完。

新闻《中原我军解放南阳》

中原我军

1984年11月4日下午

南阳

蒋军因全局败坏,被迫将整个南部战线近百个师得兵力集中于以徐州为中心和以汉口为中心的两各地区。

在我强大的野战军和地方军配合打击下,困守南阳的蒋军被迫弃城南逃。

自去年七月,南阳人民解放军开始向敌后进军,大量歼敌,扩大并巩固了根据地,壮大了人民武装,彻底孤立了敌人,南阳守敌王凌云弃城南逃,我军当即占领南阳,从此河南全境除若干个据点外,全部为我解放。

总结

《新闻两则》所报道的渡江战役和南阳解放,都是中国人民解放战争战略进攻阶段具有关键意义的胜利。

学习这两则新闻,使我们了解了历史,看到正义战争的威力,认识到中国革命的胜利来之不易。

两则新闻气势磅礴,语言准确简明,感情色彩鲜明。

2、芦花荡

1、学习文学作品中的语言描写、肖像描写、动作描写、心理描写刻画人物性格、塑造人物形象

2、初步感知人物的形象,体会“老头子”英雄故事的传奇色彩

3、体验孙犁小说的风格

学习富于特色的人物描写和环境描写

感知老头子的英雄性格及典型意义

整体感知

人物——真实

环境——诗情画意

情节——传奇色彩

小说的三要素:

人物、情节、环境

刻画人物的方法:

外貌、行动、语言、心理描写;

正面描写、侧面描写。

小说的情节:

开端、发展、高潮、结局;

序幕、尾声。

小说的环境:

自然环境和社会环境。

(交代背景、衬托人物、发展情节、渲染气氛。

)

老头子的英雄性格:

1、爱国抗日的热情,老当益壮的气慨。

2、爱憎分明的强烈感情。

3、过于自信与自尊。

4、智勇双全的英雄行为。

小结

这篇小说主要写了一个老英雄——老头子。

他有鲜明、倔强的个性,

智勇双全,决不认输,决不退缩。

他的身上展示了我们民族的英雄性格,他的行为证明了中国人民是不可战胜的。

作者用了强烈的反差来渲染老英雄的传奇色彩。

一方面写条件:

敌人封锁严密,老英雄年近六十,身体干瘦,不带枪;

另一方面,写老英雄的精神与业绩。

精神自信,业绩突出。

两个方面巨大的反差,是老英雄显得非常了不起,富有传奇色彩。

3、蜡烛

1.探究作品中人物的心理活动,感受人物的内心世界。

2.学习作者通过细腻的动作描写刻画人物性格的方法。

3.体会作品中所表现的各国人民在战争所凝结的友谊。

重点与难点

学习用动作、心理活动刻画人物性格的方法。

背景介绍

这是一篇战地通讯。

1944年,苏联红军进行战略反攻,分别从南北两侧驱逐法西斯德军。

西蒙诺夫作为随军记者,在采访的过程中收集到了这则感人肺腑的故事。

这则故事选自散文特写集《从黑海到巴伦支海》。

炮火(11)、老妇人的黑色围巾(4)、老妇人的动作“跪”、“爬”

(各3)、烧焦的树木、闪烁的蜡烛(6)等内容进行了反复交代和描写作用

①

对“炮火”的多次描写,突出了当时环境的危险,更突出了老妇人不顾生死、临危不惧的高尚品格,同时也使我们为老妇人的行为而感动。

②对“蜡烛”的多次描写,说明蜡烛有着特殊的意义。

烛光,象征着红军烈士的生命之光,寄托着南斯拉夫人民对红军的哀思,是两国人民战斗情谊的见证。

③对“黑围巾”的多次描写,表现了沉痛哀悼的庄重情感,渲染了肃穆气氛,突出了老妇人与牺牲的苏联红军战士之间跨越国界的深沉而强烈的母亲般的爱。

④三次“爬”写出了老妇人年老力衰,三次“跪”写出了行动不便的老妇人对牺牲战士的沉痛哀悼。

“蜡烛”是光明的象征,是奉献的象征,一支小小的蜡烛将穿透战争的阴霾,燃亮在世界和平的前夜。

《蜡烛》是一首赞美诗,一曲颂歌,这首颂歌将永远回荡在热爱和平的世界人民的心头。

让我们为红军烈士致哀,让我们用行动表达对南斯拉夫母亲的崇敬之情吧!

我们热爱和平,我们期盼着世界远离战争,人类远离罪恶的那一天!

4、就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

1、学习文中优美的环境描写,体会本文各具特色的语言。

2、了解战争给人民或国家所带来的创伤。

3、辨别本文中赞美的语言和反讽语言的细微差别。

4、教育学生要有广阔的胸怀和伟大的人格。

要站在人类的角度考虑问题。

重点难点

掌握本文的语言特色。

了解雨果的伟大情操。

写作背景

在1856年至1860年的第二次鸦片战争中,英法联军攻入了我国北京,对我国的艺术瑰宝圆明园进行了大肆的劫掠,并且焚烧了圆明园。

圆明园

圆明园坐落在北京西郊,与颐和园毗邻,由圆明园、长春园和绮春园组成,所以也叫圆明三园。

此外,还有许多小园,分布在圆明园东、西、南三面,众星拱月般环绕在圆明园周围。

圆明园是清代著名的皇家园林之一,面积五千二百余亩,一百五十余景。

建筑面积达16万平方米,有“万园之园”之称。

清朝皇帝每到盛夏就来到这里避暑、听政,处理军政事务,因此也称“夏宫”。

几千年前的姜子牙说过一句名言:

“天下者,天下人之天下也”为了保护属于我们的“圆明园”,为了不做奴才,我们每个人都应该像雨果学习。

爱国不等于爱政府,爱国是要让自己的祖国变得文明。

如果这个政府是像1860年的法国政府一样野蛮的或者是像清政府一样腐败的,那么,每一个爱国的人都有责任批评它,改变它!

5、亲爱的爸爸妈妈

1、了解作品写作背景及作者简介

2、整体感知课文,把握文章四个部分的内在联系,理清文章的叙

述脉络

3、揣摩并理解文中重点语句的含义

领会文章中“要和平,不要战争“的主题,懂得珍惜所拥有的幸福时光。

理解文中重点语句的含义。

背景介绍

第二次世界大战期间,德国纳粹在欧洲很多国家实行惨无人道的种族灭绝。

1941年10月21日,纳粹在南斯拉夫的小城克拉库耶伐次大肆屠杀,一天之间,7000人死于屠刀下,其中包括300个孩子。

自从1945年起,每年的10月21日成千上万的人从四面八方来到这里,举行悼念活动,聂华苓于1988年10月21日来到这里参加了悼念活动,并写下了她的所见所感。

为什么课文以“亲爱的爸爸妈妈”为题

“亲爱的爸爸妈妈”是被纳粹残害的孩子在临死前发出的撕心裂肺的呼喊。

用孩子的口吻烘托战争的残酷。

这是对生命的渴望,对生活的向往,对法西斯强盗的控诉,对和平的呼唤,以此为题有宜于引起人们的联想,在回顾历史事实中看现实的走向,揭示了文章主题“世界永远不能再有战争和屠杀了。

”

“六一儿童节”的由来

第二次世界大战期间,1942年6月,德国法西斯枪杀了捷克利迪策村16岁以上的男性公民140余人和全部婴儿,并把妇女和90名儿童押往集中营。

村里的房舍、建筑物均被烧毁,好端端的一个村庄就这样被德国法西斯给毁了。

为了悼念利迪策村和全世界所有在法西斯侵略战争中死难的儿童,反对帝国主义战争贩子虐杀和毒害儿童,保障儿童权利,1949年11月,国际民主妇女联合会在莫斯科召开执委会,正式决定每年6月1日为全世界少年儿童的节日,即国际儿童节。

第二单元

6、阿长与《山海经》

1、结合上下文理解文中带有感情色彩的词句的含义,把握作者情感变化的过程;

2、掌握先抑后扬的表现手法以及典型事例刻画人物的方法;

3、体会作者对长妈妈的怀念与尊敬。

掌握先抑后扬的表现手法以及典型事例刻画人物的方法

体会作者对长妈妈的怀念与尊敬

阿长简介

她是鲁迅儿时的保姆。

长妈妈的夫家姓余,有一个过继的儿子叫五九,是做裁缝的,她有一个女儿,后来招进了一个女婿。

“长妈妈只是许多旧式女人中的一个,做了一辈子的老妈子(乡下叫做‘做妈妈’),平时也不回家去,直到临死。

”长妈妈患有羊角风,1899年4月“初六日雨中放舟至大树港看戏,鸿寿堂徽班,长妈妈发病,辰刻身故”。

鲁迅对长妈妈怀有深厚的感情,在《朝花夕拾》中,有好几篇文章回忆到与长妈妈有关的往事,如《从百草园到三味书屋》和《五猖会》中就有提到。

其中《阿长与〈山海经〉》是专门回忆和纪念她的。

其实,这个来自东浦的长妈妈身材矮小,周家原先的保姆个子高大,按周家工友王鹤照的说法:

章福庆的妻子阮氏──“庆太娘”才是真正的长妈妈,只是叫惯了,也把东浦的那位叫做长妈妈。

不过,笔者曾特地为此函询周建人夫妇,回答是否定的意见,周作人日记里的“章妈”也是东浦的那位长妈妈死后再雇请的。

七件事

①常喜欢切切察察

②限制我的行动

③睡觉时挤得我无法翻身

④懂得许多规矩和麻烦的礼节

⑤讲长毛攻城时护城

⑥谋害我的隐鼠

⑦为我买《山海经》

在对往事深情地回忆时,作者无法忘却现实,时不时插入一些“杂文笔法”(即对现实的议论),显示了鲁迅先生真实而丰富的内心世界。

作者认为长妈妈有愚昧迷信的一面,但她身上保存着朴实善良的爱,令作者永生难忘。

从长妈妈的身上,我们看到了鲁迅对底层劳动人民的感情:

他既揭示他们身上愚昧麻木的一面,也歌颂他们身上美好善良的一面。

7、背影

1、学习用截取法,构建文章,体会父子情深,品味朴实、饱含深情的语言,从而提高学生品味语言的能力和从写作中精选材料、谋篇布局的能力。

2、体味文中血浓于水的浓浓亲情,从感情的聚焦点——背影中发掘深深的父爱,陶冶学生爱我亲人、

爱我生活的高尚情感。

体会朴实、饱含深情的语言,感悟作者由感情的聚焦点背影抒发的真挚亲情。

明确文章“背影”与

“父子深情”和谐统一的结构特点;

体会文章余音袅袅、情思绵绵的意蕴。

《背影》写作背景

1916年,朱家的境况已大不如前,父亲尽了最大的努力,体面地为自清筹办了婚事,并送他去北京大学读书。

几乎与此同时,家中发生了一系列的变故。

父亲的公卖局长职务交卸了,祖母的去世,都给家庭造成了一定的困难。

父亲设法变卖了家产,又在扬州借了一笔高利贷。

这时,朱自清接到了祖母去世的噩耗,便与父亲同路奔丧回扬州,此时他才真正感到了家境的凄凉:

往日的巨大古钟、朱红胆瓶、碧玉如意、板桥手迹等,均早已进了当铺;

满院枯枝败叶,一派萧条的景象。

他凝视着微微发胖而略显龙钟的父亲、老实巴交的母亲和弟妹,心情十分沉重。

办完祖母的丧事,朱自清要回北大,父亲也为了生计而匆匆前往南京谋职,于是父子同行至南京。

《背影》记载的便是他俩在浦口东站分手时的情景。

文中所记的买橘子等细节,使每个读者都难以忘怀。

此时朱父已负债累累,囊空如洗,这一堆朱红的橘子就显得不同寻常了。

与父亲的穿戴形成对比的是,朱自清却随身带着一件紫毛大衣。

这件大衣是父亲托人定做的,并亲自为儿子铺在座位上,以期抵御北国的风寒,其爱子之心,从中可见一斑。

朱自清父亲读《背影》

“1928年,我家已搬至杨州东关街仁丰里一所简陋的屋子。

秋日的一天,我接到了开明书店寄赠的《背影》散文集,我手捧书本,不敢怠慢,一口气奔上二楼父亲卧室,让他老人家先睹为快。

父亲已行动不便,挪到窗前,依靠在小椅子上,戴上老花镜,一字一句诵读着儿子的文章《背影》,只见他的手不住地颤抖,昏黄的眼珠,好像猛然放射出光彩。

父亲在看到《背影》的几年后,便去世了。

《背影》,一篇娓娓道来的文字,何以在文坛不朽?

正在于它是一记情感的重锤,重重地敲击在人的心灵共鸣点上。

父子亲情,千言万语难诉。

但在这里,背影的一瞬化作了永恒,一个背影力敌万语千言的倾诉。

背影,恰似一道情感的闪电,照彻千千万万颗赤子之心。

8、台阶

1、知识与能力:

整体感知课文内容,了解故事情节;

提高学生自主探究的能力;

提高学生的阅读理解和口语表达能力。

2、过程与方法:

在掌握小说内容的过程中分析性格和品质;

学习作者命题立意、组织材料的方法。

3、情感与价值观:

感受父亲性格中的艰苦创业精神和坚韧不拔的毅力,培养对待人生的积极健康的心态。

把握故事内容,分析父亲形象,理解作品的思想感情。

理解父亲形象的意蕴和组织材料的详略安排。

《台阶》,1988年发表于《上海文学》。

当时改革开放使中国农村经济发生了翻天覆地的变化,农民的思想也有了空前的进步。

但是,我国是一个农业大国,三分之二的人口在农村,农业生产力还相对落后。

这篇小说深沉地响着时代的呼唤——亿万农民的希望在于先进的生产力,以此迅速改变农村落后面貌,结束老牛拉破车的日子。

写作特点

围绕“台阶”命题立意,组织材料,详略有致,凡是与台阶有关的内容不惜笔墨,尽情挥洒,而与台阶无关的则惜墨如金,有的点到为止。

使造房这个一般性的题材有了侧重点,有了特色,突出了父亲对社会地位的追求,并通过细节描写突出了父亲希望受人尊重的思想性格。

小说以“台阶”为线索,用第一人称,叙述了一位“父亲”经过几十年的奋斗,终于将自己的三级台阶的房屋建成了九级台阶的新屋的故事,塑造了一位要强、勤劳又很谦卑的农村父亲形象,真实地再现了中国传统农民复杂的内心世界和坚韧顽强的人生历程。

文章表现了农民艰辛的生存状态和他们为改变现状而拼搏的精神,兼有崇敬和怜悯双重感情色彩。

父亲是一个非常要强的农民,他有志气,不甘人后,他要自立于受人尊重的行列,他有长远的生活目标,他有愚公移山的精神和坚韧不拔的毅力。

父亲又是一个老实厚道的农民,他用诚实的劳动兴家立业,不怕千辛万苦。

同时,父亲身上有着中国传统农民所特有的谦卑。

当九级台阶砌好后,他却不好意思坐上去。

9、老王

1、整体感知课文内容,了解文章如何刻画人物的形象。

2、品读课文,把握课文内容,理解老王的“苦”与“善”。

3、从课文中的人物身上,学会善待他人,关注生活中的弱势群体。

1、把握老王的人物形象刻画;

理解老王的“苦”与“善”;

2、领会作者的思想感情及文章主旨,并让学生领悟到在与人交往中首先要付出爱。

1、体会老王与作者夫妇之间的相互关爱,体察作者的爱心,理解本文的主旨;

2、

让学生领悟到在与人交往中首先要付出爱。

文章著于1984年。

这是一篇回忆性文章,作者记叙了自己从前同老王交往中的几个生活片段。

当时正是“文化大革命”时期,杨绛夫妇在那个荒唐动乱的特殊年代里受了不少苦,被认为是“反动学术权威”,先后失去了女婿女儿。

但是任何歪风邪气对老王都没有丝毫影响,他照样尊重作者夫妇。

由此,与老王的交往深深的印刻在了作者的脑海之中。

一般的知识分子经历了文革之后都会以自身的不幸去控诉。

“同是天涯沦落人”,杨绛的散文中闪过时代的影子,使我们在这种大时代下看到了老王的一颗金子般的心。

善良别有一番意味,这种意味绝不仅仅是对善良的肯定,它包含着更为复杂的东西。

写这篇文章的时候,已经度过了动乱年代,她在追忆动乱年代遇到的这些善良的人们时更容易忽略苦难,而是看到苦难年代里人性的光辉。

记叙中的议论和抒情

记叙文的主要表达方式是叙述和描写;

但议论和抒情在记叙文中也经常运用,阅读记叙文,要注意作者怎样在记叙的基础上进行议论和抒情。

记叙文中的议论,一般是先叙后议,使作者提高对所叙事物的认识,增强文章的思想深度;

也有先议后叙,使读者很快进入对将要叙述的事物的思考,引起对下文的密切注意。

有些记叙文中,作者不直接对所写的事物发表议论,而由文章中某个人物去发表议论,作出评价。

总之,记叙文中的议论目的都是为了直接点明和加深所写事物的意义,其中有的议论就是文章的中心意思,起着统领全文的作用。

因此阅读时对记叙文中的议论要细加揣摩,注意它与叙述、描写的关系,它在文章中的作用。

记叙文中的抒情有两种方式,一种是作者在记叙的基础上直接抒发自己对事物的思想感情,阅读时只有把产生这种感情的依据掌握之后,才能更加深刻的受到感染。

还有一种是寄情于人,寄情于事,寄情于物,在叙述、描写的字里行间,渗透着作者的感情,阅读时要注意在情景交融、情事结合的内容中去接受感染和美的熏陶。

这篇散文以“我”与老王的交往为线索,回忆了老王的几个生活片段,刻画了一个穷苦卑微但又心地善良、老实厚道的“老王”形象,表达了作者一家对老王那样的不幸者给予的关心、同情和尊重。

提出了一个引人深思的问题:

社会应该以人道主义精神来关心不幸者。

10、信客

1、了解信客这种职业的特点,体会信客的为人。

2、整体把握内容了解信客的“信”;

围绕“诚信”进行口语练习。

3、情感、态度和价值观:

树立诚信为本的做人理念。

1、了解信客的职业道德和优秀品格。

2、揣摩典雅而又精辟的语言。

培养学生诚实守信的品质

信客背景介绍

信客,送信的人。

在我国古代,一直存在信客,也叫信差,信使。

这一职业一直延续到20世纪初,尤其是在一些农村,由于通讯尚未普及,因此城乡之间的联系工作就由信客承担。

本文作者故乡浙江余姚离上海比较近,二十世纪初就有不少人去上海谋生,当时邮政业务尚未普及到乡村,没有邮局,城乡之间通讯需要专人担当,于是就有了信客这种特殊职业。

在很长的时期中,信客沉重的脚步,是乡村和城市的纽带。

2005年感动中国人物王顺友的事迹动情导入

《感动中国》2005年度获奖者王顺友的颁奖词:

他朴实的像一块石头,一个人一匹马,一世界邮政史上的传奇,他过滩涉水,越岭翻山,用一个人的长征传邮万里,用20年的跋涉飞雪传心,路的尽头还有路,山的那边还是山,近邻尚得百里远,世上最亲邮递员。

本文通过叙说两个信客的不同际遇及信客这个职业在民间的最终消亡,着重刻画了一个受人尊重的信客形象,赞扬了信客任劳任怨,恪尽职守,诚信无私,洁身自好,待人宽厚,善良厚道的美好品质。

第三单元

11、中国石拱桥

1、了解中国桥梁建设的伟大成就,把握石拱桥的特征。

2、了解说明对象,把握对象特征,整体感知文意,培养初步阅读说明文的能力。

3、把握说明顺序,探究作者说明的技巧,理解作者对事物的思考方式,培养学生的概括能力。

1.引导学生把握石拱桥的特征,掌握抓住特征说明事物的方法。

2.品味说明文语言的准确性和严密性。

以赵州桥、卢沟桥为重点说明中国石拱桥,理解作者的说明顺序,探究作者说明的技巧。

说明文

简介

说明文是一种以说明为主要表达方式的文章体裁。

它通过对实体事物科学的解说,对客观事物做出说明或对抽象整理的阐释,使人们对事物的形态、构造、性质、种类、成因、功能,关系或对事理的概念、特点、来源、演变、异同等科学地认识,从而获得有关的知识。

特点

以说明为主是说明文与其他文体从表达方式上区别的标志。

分类

依据说明对象与说明目的的不同,把说明文分为事物说明文和事理说明文两大类。

说明顺序

总体、逻辑顺序、时间顺序、空间顺序

说明结构

总分式、递进式

说明方法

举列子、打比方、下定义、列图表、诠释法、作比较、摹状貌、作引用、分类别、列数字/列数据、作引用

赵州桥

赵州桥坐落在河北省赵县洨河上。

建于隋代(公元581-618年)大业年间(公元605-618年),由著名匠师李春设计和建造,距今已有约1400年的历史,是当今世界上现存最早、保存最完善的古代敞肩石拱桥。

1961年被国务院列为第一批全国重点文物保护单位。

因赵州桥是重点文物,通车易造成损坏,所以不允许车辆通行。

卢沟桥(两个卢沟桥)

最初的建于金朝大定二十九年(1189),到清朝康熙年间毁于洪水。

康熙三十七年重建(1698),这才有了卢沟桥。

因此,通常所说的卢沟桥有八百余年历史,是把新旧两个桥的时间算在一起,我们所看到的是康熙重建的卢沟桥,只有三百余年的历史。

1971年,北京市在距卢沟古桥约一公里远处又新建了“卢沟新桥”。

这是一座17孔跨河公路桥,全长54.99米,宽15.5米。

1985年又在旁边建了一座新桥,旧卢沟桥从此成为文物,不再通车。

本文是一篇说明文,目的是让读者了解中国石拱桥的有关知识。

学习本文,须了解说明对象,把握其特征;

理清说明顺序,探究作者说明的技巧;

揣摩语言,把握说明文语言准确、严密的特点。

既接受科学知识的熏陶,又学到写作说明文的技巧。

12、桥之美

1、理清全文思路,把握说明对象的特征,理解课文所介绍的知识,提高学生的艺术欣赏水平。

2.理解本文的说明顺序,探究作者说明的技巧。

逐步提高阅读说明文的能力。

3.揣摩本文充满诗意的描写文字和带有说明性的文字,体味语言的个性色彩,培养良好的语感。

1.理解桥美在何处。

2.揣摩文中富有个性色彩的句子。

培养语感,提高学生的审美能力。

理清本文的说明顺序,把握说明方法,探究作者说明的技巧。

石拱桥

用天然石料作为主要建筑材料的拱桥,这种拱桥有悠久的历史,桥梁又多有附属小品建筑,如桥头常立牌坊,著名者如北京北海琼华岛前的石拱桥,两端就各有一座规模甚大而美丽的牌坊。

华表、经幢和小石塔也常用于桥梁,如苏州宝带桥、泉州五里桥和洛阳桥等。

世界上最著名的割圆拱桥首推中国赵州桥。

乌镇

乌镇是国家AAAAA级景区,全国二十个黄金周预报景点及江南六大古镇之一。

曾名乌墩和青墩,具有六千余年悠久历史。

乌镇是典型的江南水乡古镇,素有“鱼米之乡,丝绸之府”之称。

一九九一年被评为浙江省历史文化名城,一九九九年开始古镇保护和旅游开发工程。

清明上河图

中国十大传世名画之一。

为北宋风俗画,宽24.8厘米,长528厘米,绢本设色。

该画卷是北宋画家张择端仅见的存世精品,属国宝级文物,现藏于北京故宫博物院。

作品以长卷形式,采用散点透视构图法,生动记录了中国十二世纪城市生活的面貌,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

在五米多长的画卷里,共绘了五百五十多个各色人物,牛、骡、驴等牲畜五六十匹,车、轿二十