人教部编版语文六年级上册文言文二则教案Word下载.docx

《人教部编版语文六年级上册文言文二则教案Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教部编版语文六年级上册文言文二则教案Word下载.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

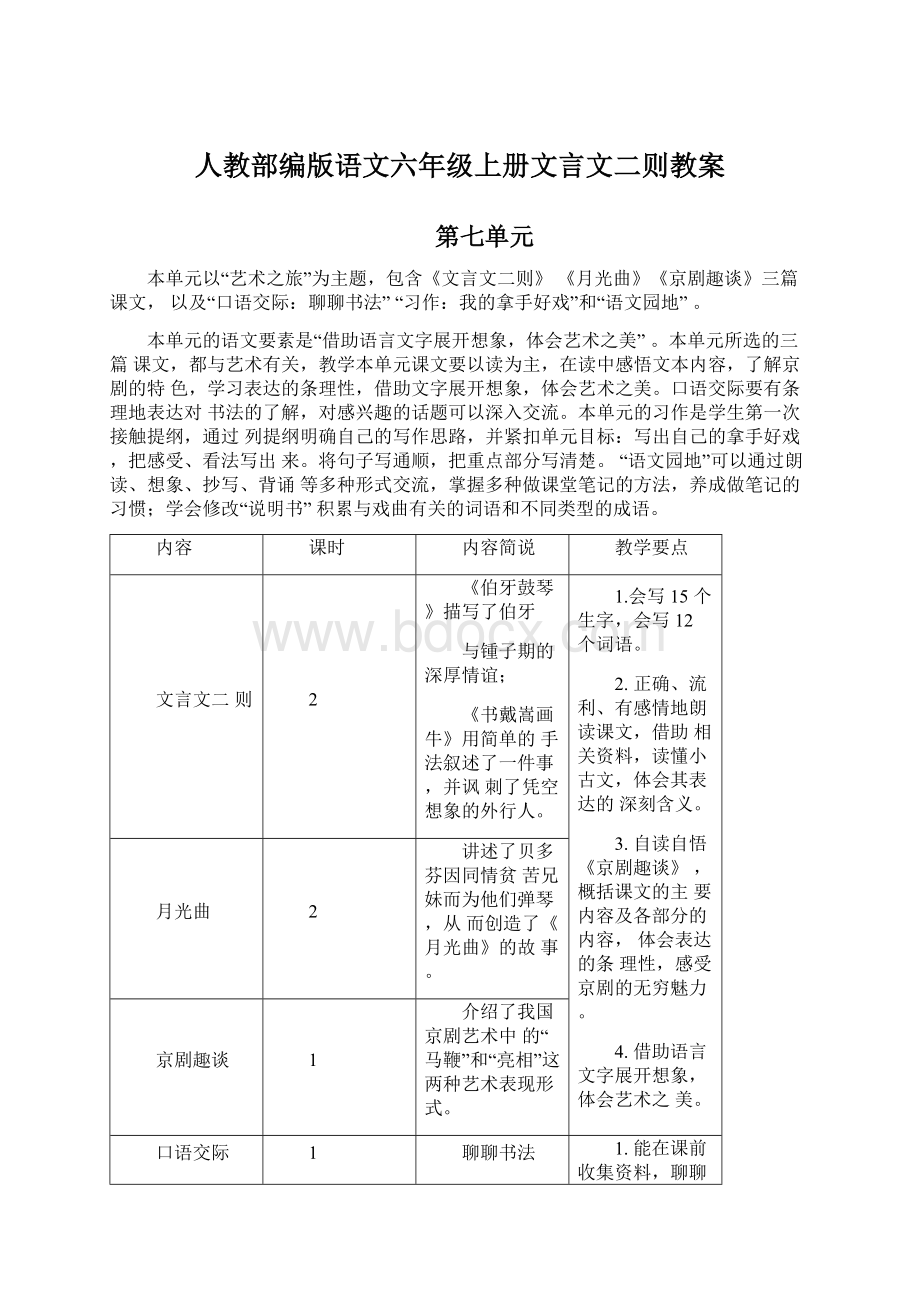

2.对感兴趣的话题能深入交谈。

习作

我的拿手好戏

1.能通过列提纲明确自己的写作思路,并将自己的拿手好戏写下来。

2.能将句子写通顺,写清楚重点部分。

语文园地

交流平台、词句段运用、

日积月累

1.能交流做课堂笔记的方法,并养成做笔记的习惯。

2.能积累与戏曲有关的词语,并交流它们的意思。

3.能结合图片修改“玩具小台灯制作说明书”。

4.理解“高山流水”“轻歌曼舞”等成语的意思,并灵活运用。

21文言文二则

1.正确、流利地朗读课文。

背诵《伯牙鼓琴》。

2.学生能凭借注释、资料和工具书读通、读懂课文内容,在此基础上背诵积累。

3.积累中华经典诗文,体会艺术之美。

重点学生能凭借注释和工具书读通、读懂课文内容,在此基础上背诵积累。

难点借助语言文字展开想象,体会艺术之美。

1.字词教学本课中“弦”“若”“哉”“汤”“嵩”“轴”“曝”“谬”等字易混难读,可通过词语教学进行正音。

文言文以单音节词为主,有些字的意思,与现代汉语的意思大不相同,可以指导学生结合课后注释,或者查阅古汉语词典理解单音节词的意思。

老师也可以把字义通俗化。

如“方”是“刚刚”的意思,“志”表示心志,通俗地说,就是想到。

2.阅读理解文言文是我国传统文化的宝贵遗产,它言简意赅,因为篇幅短小精悍,所以往往有“言有尽而意无穷”的感觉。

本课可以抓住文本的空白之处,支持学生展开想象,如《伯牙鼓琴》一课引导学生猜想,除了巍巍太山和汤汤流水之外,伯牙的琴声还可能表现了哪些动人的场景。

通过补充资料帮助学生理解伯牙破琴绝弦的行为。

学习《书戴嵩画牛》这篇文章,通过抓住关键词,理解人物的情感态度。

抓住描写人物的细节,了解人物形象,从而明白文章蕴含的道理。

3.表达运用用“讲故事”的形式,让学生在理解故事的基础上进行表达训练。

《伯牙鼓琴》一课突出伯牙善弹、子期善听和伯牙痛失知音的痛苦;

《书戴嵩画牛》一课则要求学生变换角色,讲出故事的趣味性。

1.预习提纲

(1)通过查字典、结合注释等方式读准字音、读通句子。

(2)搜集伯牙和锺子期之间的故事。

(3)查阅苏轼的资料。

2.多媒体课件

教学课时

2课时。

第1课时

课时目标

1.初步了解文言文特点,理解背诵《伯牙鼓琴》。

2.通过诵读了解伯牙、锺子期因为音乐而成为知音的故事,感受艺术魅力,受到美的熏陶。

3.感受朋友间相互理解、相互欣赏的纯真友情。

一、音乐导入巧激趣

1.谈话导入:

文言文是我国传统文化的宝贵遗产,它言简意赅,记录了我国悠久的历史、灿烂的文明,不少文言文还揭示了深刻的道理。

今天,我们一起学习两篇震撼人心、发人深省的文言文。

板书课题《文言文两则》,齐读课题。

2.播放《高山流水》古琴曲:

大家现在听到的这首曲子,名曰《高山流水》,已经流传了几千年。

它能受到人们的喜爱,不仅是因为它旋律优美,还因为它蕴含着一个动人的故事!

今天我们就一起走进这个故事——《伯牙鼓琴》,师板书,生齐读课题。

【设计意图】

本课讲述的本身就是关于音乐的故事,用《高山流水》的乐曲导入,既契合本课内容,又能引起学生注意。

二、初读课文、整体感知

1.出示自读提示。

(1)自由读课文,注意读准字音,读通句子,遇到难读的地方多读几遍。

(2)课文主要写了什么?

2.学生自读,师巡视。

3.检查初读情况。

课件出示:

1.锺子期曰:

“善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山。

”

2.锺子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。

(1)指名读,读正确,读流利。

(2)猜想主要写了什么内容。

三、花样朗读晓停顿

1.这是一则文言文,读起来比较拗口,但只要注意停顿,就能读出文言文的节奏和韵味来。

仔细听老师读,注意老师是如何停顿的,边听边画出停顿记号。

2.教师范读。

3.课件出示画了停顿记号的课文。

伯牙/鼓琴,锺子期/听之。

方鼓琴/而/志在/太山,锺子期/曰:

“善哉乎/鼓琴,巍巍乎/若/太山。

”少选之间/而/志在/流水,锺子期/又曰:

“善哉乎/鼓琴,汤汤乎/若/流水。

锺子期/死,伯牙/破琴/绝弦,终身/不复/鼓琴,以为/世/无足/复为/鼓琴者。

(斜线是停顿符号,“乎”字是语气词,在朗读语气词时适当延长后再停顿,一咏三叹,颇有韵律美。

)

4.生读课文。

(1)你也能像老师一样读出文言文的节奏和韵味来吗?

赶快读读吧!

一定要注意停顿哦!

(2)自读练习,注意读准字音,读通句子。

(3)指名读——男生读——女生读——齐读

5.师生合作读。

师:

我们来合作读课文,老师读每句的前半部分,学生读后半部分,一遍读完后,交换朗读内容。

6.指名配乐读。

读文是初解文意的基础。

教师通过示范指导、自由读、男女生读、师生合作读等形式,层层推进,扎实训练,不仅让学生学会流畅地读文言文,还能让学生感悟文中每一句话中前后一一对应的特点,也为下面理解文言文做铺垫。

四、合作探究懂文意

1.回顾学习文言文的方法,思考一下,要读懂文言文有哪些方法?

(1)查工具书,如《古汉语词典》。

(2)借助注释来理解。

(3)可以多读,联系上下文理解。

(4)结合插图理解。

(5)小组讨论,问同学。

2.学生先进行自学,而后开展小组讨论。

3.反馈组内不能解决的问题,教师指导。

4.预设1:

“方鼓琴而志在太山”中“方”的意思。

“方”是刚才的意思。

预设2:

“善”在文中的意思是什么?

“善”字是“好、妙”的意思。

通过这个字的意思,悟出理解文言文要注意联系上下文。

预设3:

“以为世无足复为鼓琴者”中的“足”在文中的意思是什么?

“足”在文中的意思是值得。

预设4:

文中的“巍巍”“汤汤”这些叠词有什么好处?

叠词的运用使诗文既呈现出一种音韵之美、富有节奏感,又使人物的感情得以酣畅淋漓的表达。

这些词不仅让我们有了形象感,而且还让我们对锺子期的内心有了更深切的感受。

5.创设情境,训练语言。

伯牙鼓琴志在,锺子期曰:

6.小组内合作,用自己的话讲讲这个故事。

高年级的学生有较强的自学能力,有一定的知识及方法的积累,采用合作探究的形式,便于学生释放已知,解决疑难,获得更多的新知。

“反馈组内不能理解的问题”环节,通过学生交流,教师点拨,词句的意思便迎刃而解。

在此基础上,引导学生借助注释和刚才探究的成果解释全文的内容,就变得水到渠成了。

五、朗读课文,熟读成诵

1.结合资料,谈谈对最后一句话的理解。

并和同学交流感受。

2.带着自己对文章的理解和感悟熟读课文

3.同桌互背。

【设计意图】讲故事是学生对文本言语再现的过程,是语言文字的积累运用。

学生能用自己的话讲出来,“粗知文言文大意”的目标落到实处。

六、补充拓展悟情感

1.教师深情描述雨夜的相见。

据记载,伯牙子期在一个中秋之夜的雨后因琴声偶遇,因音乐而相知,他们彻夜长谈,不觉东方发白。

伯牙子期洒泪而别,他们相约第二年八月十六日再相见。

春去秋来,当伯牙满怀期待的赶来与子期相见时,万万没有想到,面对的不是子期的人而是子期冰冷的墓碑。

课件出示最后一句,齐读:

锺子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。

2.以伯牙的地位与“破琴绝弦”的行动感受伯牙内心之痛。

伯牙是当时著名的琴师,既是弹琴高手,又是作曲家,被人尊为“琴仙”。

再看“破琴绝弦”的行为,有什么想对伯牙说的吗?

预设:

(1)兴许你还会遇到像子期这样的知音呢?

(2)精美绝伦的瑶琴,你砸掉不可惜吗?

(3)如此高的技艺不再弹,不感到遗憾吗?

伯牙又何尝不是这样想的呢?

伯牙“盘膝坐于坟前,挥泪两行,抚琴一操。

那些看者,闻琴韵铿锵,鼓掌大笑而散”。

面对此情此景,仰天长叹:

“春风满面皆朋友,欲觅知音难上难。

”锺子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。

一起读。

3.从有关知音的诗词感受知音难觅的痛苦。

酒逢知己千杯少,话不投机半句多。

——欧阳修莫愁前路无知己,天下谁人不识君!

——高适万两黄金容易得,知心一个也难求。

——曹雪芹欲取鸣琴弹,恨无知音赏。

——孟浩然酒逢知己饮,诗向会人吟。

——《增广贤文》

这些诗句表达了同一个主题:

知音难觅。

4.小结:

这是一篇文言文,讲述了一个千古流传的高山流水遇知音的故事。

故事的主人公伯牙与锺子期的真挚情谊令人感动。

表达了朋友间相互理解、相互欣赏的真挚友情,以及知音难觅,珍惜知音的情感。

【设计意图】通过补充资料、教师渲染等手段,让学生走进伯牙内心,体会痛失知音之情。

通过历朝历代关于知音的名句积累,让学生了解故事的影响力,体会知音难觅。

在此基础上,领悟课文的主题思想就很容易了。

七、对比关注编者意

1.课件出示伯牙子期相遇时的图片(教材第96页插图)。

你有什么问题要问吗?

(学生提出疑问。

一位是身居高位,集古琴家、作曲家于一身的琴仙。

一位是戴斗笠、披蓑衣、背干柴、拿扁担的樵夫。

是什么原因让这两位身份不同,地位悬殊的人走到了一起?

又是怎样的原因让伯牙毅然决然地破琴绝弦,终身不复鼓琴呢?

是古琴的魅力,是音乐的魅力,这就是艺术的魅力。

(板书:

艺术的魅力)

2.配乐诵读全文,感受艺术的魅力。

新课标指出:

阅读教学是学生、教师、教材编者、文本对话的过程。

《伯牙鼓琴》中伯牙、子期超越了地位、国籍而成为知音,就是因为音乐、艺术的魅力。

本环节从人物的介绍中,从学生的质疑中,来感悟艺术的魅力。

八、布置作业

1.背诵全文。

2.把这个故事讲给父母听。

“评价学生阅读浅易的文言文,重点考查学生的记诵积累。

”最后学生能够熟读成诵,很好的达成了阅读文言文的一个基本目标——让学生受到美的熏陶。

第2课时

1.读准“曝”“囊”“搐”等易混难读的字,把握朗读的停顿,读通课文。

2.借助注释、资料及已有文言基础,读懂句子的意思,能用自己的话讲讲这个故事。

3.从这篇文章中明白要认真、仔细地观察事物,不能凭空想象,也不能迷信权威,要从客观事实出发的道理。

一、欣赏作品,导入课题

1.一首乐曲,让伯牙和锺子期成了知音,艺术就是具有如此强大的力量。

不仅音乐艺术如此,绘画艺术也同样能震撼人心,这节课我们就一起来欣赏绘画作品。

课件依次出示四幅著名画作(郑板桥的竹、齐白石的虾、徐悲鸿的马、戴嵩的牛),最后一幅为戴嵩画的《斗牛图》,顺势导入课题。

2.介绍背景:

戴嵩是唐代著名画家,特别擅长画牛,他画的牛栩栩如生,尤其这幅《斗牛图》深受书画爱好者的喜爱。

因为这幅图还引发了一个有趣的故事,今天我们就一起来看看到底是一个什么有趣的故事吧。

(师板书课题,全班齐读。

)

【设计意图】由绘画作品导入本课,既让学生直观感受绘画艺术的美,又能顺其自然引出故事,让

学生质疑,会是一个什么有趣的故事呢?

这样的设计利于激发学生的探究欲望,为下面的教学做好了准备。

二、多样读文,整体感知

1.读准字音,读通课文。

(1)自读课文,借助拼音把课文读正确,读通顺。

(2)文言文朗读有一定难度,下面几个字词能读对吗?

课件出示:

蜀轴囊曝搐婢拊掌

3)指名朗读,正音

(4)齐读全文。

2.指导课文,明确节奏。

(1)师:

这篇课文在朗读时,应该怎样停顿呢?

(2)生交流汇报。

蜀中/有杜处士,好书画,所宝/以百数。

有戴嵩/《牛》一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。

一日/曝书画,有一牧童/见之,拊掌/大笑,曰:

“此画/斗牛也。

牛斗,力/在角,尾/搐入/两股间,今乃掉尾而斗,谬/矣。

”处士/笑/而然之。

古语有云:

“耕/当问奴,织/当问婢。

”不可/改也。

3.学生试读,熟悉节奏。

4.自由练读,引导学生感受文言文的节奏和韵味,在读正确的基础上读流畅。

我们来合作读课文,老师读课文的叙述部分,同学读牧童所说的话,一遍读完后,交换朗读内容。

读文是理解文意的基础。

教师通过指名读、示范读、自由读、师生合作读等形式,层层推进,扎实训练,不仅让学生能流畅地读文言文,还能让学生感悟文中每一句话的意思,也为下面理解文言文的内容做好了准备。

三、自学质疑,理解文意

1.用自己的话讲讲课文的大概意思。

(1)借助注释及联系上下文说说文章的意思。

(2)用“△”标出不理解的字词。

预设一:

有戴嵩《牛》一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。

理解“轴”在不同语境的意思,指导读出节奏。

预设二:

此画斗牛也。

牛斗,力在角,尾搐入两股间,今乃掉尾而斗,谬矣。

理解“尾搐入两股间”的意思,指导读出节奏。

预设三:

耕当问奴,织当问婢。

相机理解“奴、婢”的意思。

2.整体感知,梳理脉络。

相机指导会写字“曝”的书写。

“不愤不启,不悱不发”,在课堂上老师应该是一个引导者,起到适时点拨的作用,鼓励学生思考,在学生有疑惑时提供帮助,培养学生自学自悟的能力。

四、入情入境,精读课文

1.面对同一幅《斗牛图》,杜处士和小牧童却有不同的表现,请结合文章说一说。

自由读课文,用“”画出写杜处士的句子,用“”画出写小牧童的句子,

用一两个词语写写他们的表现。

2.学生汇报,交流分享。

蜀中有杜处士,好书画,所宝以百数。

有戴嵩《牛》一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。

相机指导学生抓住重点词语“尤、锦囊玉轴,自随”,读出杜处士对《斗牛图》的珍爱。

抓住牧童的语言、神态、动作等,想象画面,读出牧童的天真可爱。

处士笑而然之。

(1)对比“拊掌大笑”和“笑而然之”两处描写“笑”的句子,感受人物的不同表现。

(2)再现情景,想象杜处士的神态、动作、语言。

3.朗读描写杜处士和小牧童的句子,读出趣味。

五、变换角色,练讲故事

1.用自己的话讲讲“他们”的故事。

(1)学生自由练习讲故事。

(2)指名展示,评价交流。

2.讲讲“我”的故事。

1我姓杜,人称杜处士。

我读了不少书,可就是不愿意做官⋯⋯

2今天天气真好!

放牛去喽!

还没出村子,我看见⋯⋯

3我是苏轼,听说四川有个杜处士,尤爱书画⋯⋯

(1)选择其中一个角色,练习讲“我”的故事。

(2)指名讲故事,评价交流。

合理想象角色转换形象表达

学生能用自己的话讲出来,“了解文言文大意”的目标就落到了实处。

六、回顾细节,品读人物

1.默读课文,思考:

牧童是怎样评价这幅画的?

他的理由是什么?

由此可见牧童的什么精神?

指名发言。

观点:

谬矣。

理由:

此画斗牛也。

精神:

牧童善于观察、敢于向权威挑战的精神。

2.处士面对牧童的话有什么表现?

由此可见处士是一个什么样的人?

指名发言。

表现:

处士笑而然之。

可见处士是一个心胸开阔、乐于接受别人意见的人。

3.带着感情朗读,读出牧童的语气。

全班齐读:

【设计意图】此环节继续重视对文本的研读,着重对短文中的两个关键人物进行评价。

尤其让学生通过读牧童的话,感受牧童善于观察、敢于向权威挑战的精神。

此环节也为进一步探究文本蕴含的道理做好了铺垫。

七、再读课文,明白道理

1.自由读文,边读边思考:

哪句话揭示了这篇短文蕴含的道理?

2.生回答,师适时呈现:

古语云:

“耕当问奴,织当问婢。

”不可改也。

3.结合这句话的意思,说说这篇课文告诉了我们什么道理?

课文告诉我们:

要认真、仔细地观察事物,不能凭空想象,不能迷信权威。

艺术再美也是来源于生活。

【设计意图】课文简短精悍,但却为我们描绘了这样一个回味无穷的故事,在这一环节,教师以问题做牵引,激发学生探究文本更深的内涵,教师的点拨引领,不仅让学生层层深入,更体会到了短文蕴含的深刻道理。

1.熟读课文。

2.把这个故事讲给家人听。

“评价学生阅读浅易的文言文,重点考查学生的记诵积累。

”最后学生能够熟读成诵,很好地达成了阅读文言文的一个基本目标——让学生受到美的熏陶。

在漫长的历史进程中,文言文曾经发挥过重要的作用。

它记载了中华古国几千年灿烂的文明,是一座巨大的宝库。

但因为年代久远,古今字义变化较大,对于小学生来说,有一定的难度。

为了脱离枯燥的讲解,跳出死记硬背的牢笼,本节课,我主要做到了以下几点:

1.紧扣单元目标,用艺术感染学生。

本单元的主题是“艺术之旅”,要求学生借助语言文字展开想象,体会艺术之美。

这两篇文言文都与艺术有关,一篇是音乐,一篇是绘画。

在上课伊始,分别用孩子喜闻乐见的乐曲和绘画作品来激发学生的学习兴趣,让学生直观感受艺术的魅力。

2.合作探究,体现学生主导地位。

在学习第一篇《伯牙鼓琴》时,重在方法的传授,采用半扶半放的方式,让学生知文意、晓方法。

学习第二篇《书戴嵩画牛》时,重在让学生自学质疑,理解文意。

教师在本课中始终扮演着引导者的角色,在学生的思维山穷水尽时,给学生点拨指路,达到柳暗花明的教学效果。

3.以读代讲,重视感悟。

古人提倡“书读百遍,其义自见”。

好的课堂应该是书声琅琅大于学生的议论纷纷,学生的议论纷纷大于老师的滔滔不绝。

重视学生的读,通过形式丰富的朗读给学生打下理解的基础。

最后,用自己的理解感悟来有创意地讲自己的故事,既深化理解,又达到识记背诵的目的。