土壤中的肥料三要素.docx

《土壤中的肥料三要素.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土壤中的肥料三要素.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

土壤中的肥料三要素

第二章土壤中的肥料三要素

大部份植物定植於土壤,土壤供應植物生長所需的大部份營養。

土壤養分的獲得主要來自土壤礦物的風化(mineralweathering)釋出、有機質的礦質化作用(mineralization)釋放,有機與無機化學肥料的施用,以及經由空氣、灌溉水與雨水的加入等。

養分的移出則主要由於作物的攝取、滲漏損失、氧化以及地表逕流與表土沖蝕等,因此,土壤中養分的源(source)與匯(sink)必需詳加了解,方可做施肥推薦。

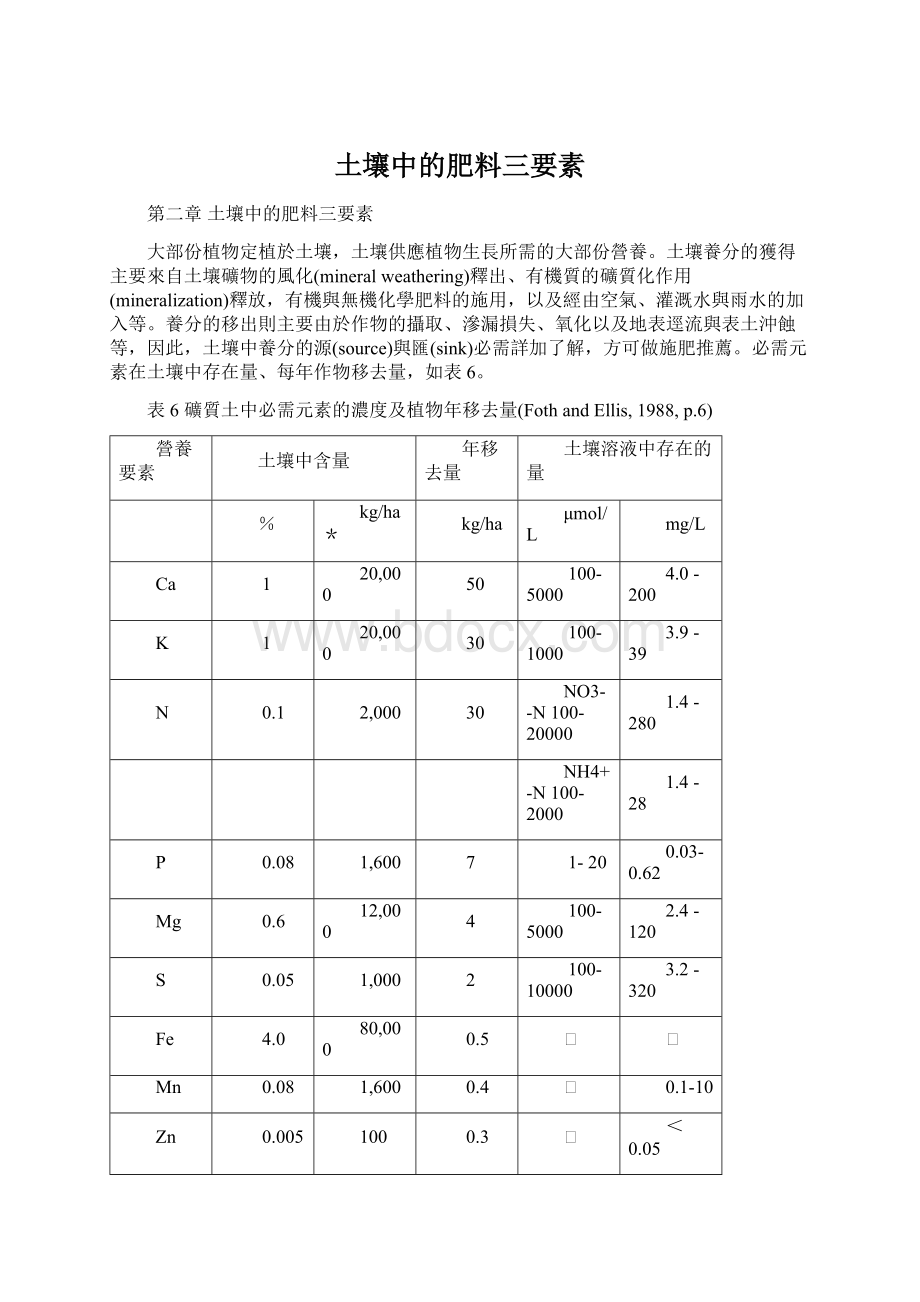

必需元素在土壤中存在量、每年作物移去量,如表6。

表6礦質土中必需元素的濃度及植物年移去量(FothandEllis,1988,p.6)

營養要素

土壤中含量

年移去量

土壤溶液中存在的量

%

kg/ha*

kg/ha

μmol/L

mg/L

Ca

1

20,000

50

100-5000

4.0-200

K

1

20,000

30

100-1000

3.9-39

N

0.1

2,000

30

NO3--N100-20000

1.4-280

NH4+-N100-2000

1.4-28

P

0.08

1,600

7

1-20

0.03-0.62

Mg

0.6

12,000

4

100-5000

2.4-120

S

0.05

1,000

2

100-10000

3.2-320

Fe

4.0

80,000

0.5

¾

¾

Mn

0.08

1,600

0.4

¾

0.1-10

Zn

0.005

100

0.3

¾

<0.05

Cu

0.002

40

0.1

¾

0.03-0.3

Cl

0.01

200

0.06

¾

¾

B

0.001

20

0.03

¾

¾

Mo

0.0003

6

0.003

¾

¾

*以每公頃土壤2,000,000公斤估算之。

一、土壤中的氮素

土壤中氮素的收得包括人為施肥,降水、灌溉水引入,以及固氮作用,其中人為施肥多係指化學肥料的施用,各大洲的肥料用量如圖6所示。

據78年版化學工業年鑑之資料顯示,1985年世界各國平均三要素用量為N-P2O5-K2O=47.4-22.4-17.3公斤/公頃,台灣地區為275.2-65.1-107.9,1988年則為280.6-74.6-109.2,單位面積三要素平均用量位居亞洲之冠,只比荷蘭、比利時與紐西蘭為低,其中氮素施用量更高居世界第二位,僅次於以種植園藝作物著稱的荷蘭。

圖61975年世界各洲及部分國家的氮肥消耗量(Finck,1982.p.34)

又據估計1970年全世界氮素肥料工業固定空氣中氮素量為3,200萬公噸,此數據可視為當時的氮肥用量;但生物固定氮素量為9,100萬公噸,達肥料工業的近三倍,因此,利用生物固氮為最有希望的氮素肥料代用品捷徑,即不浪費資源,也不造成污染。

本省在豆科根瘤菌的使用已有很大成就。

土壤中有機物所包含氮素與無機氮素形態間的轉換,雖不包含在氮素的收支裏,但對土壤中氮素是否有效,關係密切,值得探討。

氮素的支出包括作物吸收、淋洗、脫氮脫氨,以及沖蝕損失。

土壤中氮素的循環如圖7。

(一)氮肥存在的形態及量

土壤的全氮量在0.02(土壤底土層)-2.5%(泥炭土)之間,一般耕作土壤在0.02-0.2%,平均0.1%,主要以有機態存在,可達全氮的98%以上,無機態則小於5%,見表6。

有機質中含有氮素約5%,因此,以有機質的含量來估算土壤中的氮素量是合理的。

但是有機氮必需經由微生物分解為無機態,始可被作物所吸收利用,其肥效較慢,土壤溶液中無機氮(NH4+-N或NO3--N)能迅速補充作物營養所需。

但有機與無機氮都能被植物所吸收利用,只是肥效的遲速問題而已。

圖7氮素的循環(Barber,1984.p.190)

表7土壤中氮素的型態

氮素型態

含量

氮素型態

含量

無機態

<5%

有機態

90-98%

NH4+-N

Variable

Aminoacid-N

20-50%

NO3--N

50-150mg/L

Aminosugar-N

5-10%

NO2--N

Trace

PurineandPyrimidine-N

1%

others

50-60%

(二)氮素的收入

1.非生物的氮固定作用

由閃電、燃燒石化原料等因素,使氮素以銨態或硝酸態隨降雨而至土壤中,據估計每年每公頃有12.8公斤(英國洛桑4.0,美國康乃爾2-22,中國金華23.1kg/ha/yr)的氮量進入土壤系統中。

各類不同來源的氮素固定量如表8。

2.生物的固氮作用

經由生物固氮作用而進入土壤系統中的氮可分成四大類:

豆科共生固氮細菌、非豆科共生固氮放線菌、共生菌藻類及非共生獨立個體之固氮作用,其中以豆科作物栽培最廣,研究最多,利用價值最高,各種固氮生物之年固氮量如表9。

表8全球不同來源的氮素固定量(Brady&Weil,2000)

固定方式

面積,106公頃

年固定量,kg/ha

總固定量,106公噸

生物固氮

豆科植物

250

140

35

非豆科植物

1150

8

9

草地

3000

15

45

森林

4100

10

40

其他植被土地

4900

2

10

冰原

1500

0

0

全部土地

14900

139

海洋

51000

1

36

總生物固氮量

175

閃電

8

肥料工業

77

總和

260

3.灌溉水

灌溉水中含有多量銨態氮或硝酸態氮,會隨灌溉水而進入土壤系統中,依據日本西原農試試驗場的調查,每年由灌溉水送入水田的氮素量,每畝約48兩。

4.施肥

由施肥而進入土壤中的氮素,因地區耕作型態不一,而有很大的差異,通常已開發國家較高,集約耕作地區較高,各大洲及部分個別國家之氮消耗量如圖6。

由圖可知台灣之氮肥消耗量遠高於日本,僅低於荷蘭。

日本農業經營形態與我國差不多,但肥料用量差異這麼大,雖說我國地處熱帶亞熱帶地區,作物之生長速率較快,施肥量增加;但肥料流失問題亦必需慎重考慮。

否則污染地下水源,將造成後代子孫永遠的痛。

5.塵埃降落

以塵埃型式回到地面上的氮量為0.1-0.2kg/ha/yr。

6.動植物及微生物之遺體及排泄物。

表9生物的固氮量(FothandEllis,1988,p.66)

共生系統和微生物種類

固氮量(kg/ha/yr)

共生系統和微生物種類

固氮量(kg/ha/yr)

共生系統

非豆科非根瘤固氮

豆科固氮細菌

盤固拉草

(5-30)

苜宿(Alfalfa)

128-600(150-250)a

百喜草

(5-30)

羽扇豆(Lupins)

150-169(50-100)

植物-藻類共生系

三葉草(Clover)

104-160(100-150)

地衣(Lichens)

39-84

大豆(Soybeans)

57-94(50-150)

滿江紅(Azollas)

313(150-300)

牛豆(Cowpeas)

84(50-100)

非共生系統(自由生物体)

苕子(Vetch)

(50-150)

藍綠藻(Blue-greenalgae)

25(10-50)

菜豆(Bean)

(30-50)

Azotobactor

0.3(5-20)

花生(Peanut)

(40-80)

Clostridiumpasteurianum

0.1-0.5(5-20)

鴿豆(Pigeonpea)

(150-280)

非豆科根瘤固氮

赤楊屬植物(Alder),放線菌

40-300(50-150)

a括弧資料來自Brady&Weil(2000)

(三)氮素的支出

化學氮肥施入土中,當期作物吸收利用率在40-80%之間,平均只有50%,水稻田甚至低於25%,其餘的部分大多經由淋洗、脫氮作用、氨揮散及表面沖蝕而損失,小部分經由土中之微生物或化學固定作用,暫時無法為作物所吸收利用。

有機質肥料利用率在20-30%之間。

如何提高氮肥利用率,經濟合理施用氮肥,成了生產上迫切需要解決的問題。

一般肥料通常含有下列氮素型態之一或一種比上:

硝酸態氮(NO3--N),氨態氮(NH3-N),銨態氮(NH4+-N)以及尿素態氮(CO(NH2)2-N)。

每種型態的氮肥均有其獨特的特性,且各種氮肥的特性,決定其適宜的土壤環境及應有的肥培管理方法。

氮肥在土壤中損失的途徑甚多,而瞭解最易發生氮肥損失的環境與耕作方式,將有助於我們避免採取有損氮肥肥效的管理方法,或在不利肥效的環境下,如何以適當的對策來減少氮肥的損失。

氮肥的損失主要經由淋洗、脫氮、氨揮散,及表面沖蝕等四個途徑。

這幾種途徑按不同土壤條件而有主次之分,砂質土壤主要是氮的隨水淋洗損失,水田酸性條件下,主要是脫氮作用,鹼性(石灰質)土壤,氨的揮失最為嚴重。

1.淋洗(Leaching)

硝酸態氮易溶於水,且隨著土壤水在土層中移動。

若雨量過大,NO3--N極易被洗入地下水層而無法為作物利用。

雖然在乾旱時期,NO3--N會伴同水分的蒸發而往上移動,而可能聚積在土壤表面。

然而,若NO3--N被淋洗至根部以下,則大量的NO3--N往上移動實不可能,所以仍被視為無助於作物的吸收與利用。

(1)易於發生淋洗的環境

a.粗質地砂質土與陽離子交換容量低(CEC<6)的土壤。

b.降雨量遠大於蒸發量的地區。

c.高頻度灌溉或灌溉量過多之地。

d.施用硝酸態氮肥,如硝酸鈣。

e.施銨態氮肥於硝化作用強之土壤(pH中性,土壤溫度25-35℃,通氣性良好之土壤銨態氮易轉變成硝酸態氮),如逢大雨,則氮易被淋失。

f.當作物休眠或地面無作物生長時。

(2)對策

適量適時施用氮肥為減少氮肥淋失最重要的管理方式。

只要施用量能配合作物的需求及土壤性質,淋失量將可減至最小。

反之,如施用量高於作物所能吸收利用的量,則將促進氮肥的淋失。

一般可用來減少氮肥淋失的對策為:

a.氮肥分施:

分施的次數及每次氮肥施用量,視土壤質地、降雨量及土壤CEC(陽離子交換容量)之大小而定。

一般而言,土壤質地愈粗,CEC愈小,降雨量愈大,則分施次數宜愈多,每次施用量宜減少。

b.控制灌溉頻度及灌溉量:

在作物收穫後,儘可能使土壤乾燥,以求在作物栽種前,土壤可貯存雨水,而避免氮肥隨著雨水而淋失。

c.使用緩效性氮肥:

如裏硫尿素、大顆粒尿素。

使氮肥被緩慢釋出,不致於一次大量的被釋出而遭淋失。

d.避免使用硝酸態氮肥而改用銨態氮肥:

如使用氨態(NH3)或銨態(NH4+)氮肥,宜配合使用硝化抑制劑,以減輕硝化作用的進行,減少NO3-被淋失的機會。

e.適時施用:

氮肥宜延緩至栽種前才施用或儘可能靠近作物生長需求最高之時期施用。

f.施用含碳氮比高的植物殘體,如稻草,以生物固定氮素(Immobilization),減少氮的淋失。

被固定的氮素可再經礦質化作用(Mineralization),而逐漸釋出為作物所吸收利用。

g.適當的病蟲害防治,確保植株生育健全,以免作物對氮吸收能力受阻,而增加氮被淋失的機會。

2.脫氮作用(Denitrification)

脫氮作用乃土壤細菌在氧氣缺乏的狀況下,利用硝酸態氮中的氧作為電子接受者,致將NO3-還原成氣態的NO、N2O或N