名师整理最新部编人教版语文八年级下册《壶口瀑布》精品导学案含答案Word格式文档下载.docx

《名师整理最新部编人教版语文八年级下册《壶口瀑布》精品导学案含答案Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《名师整理最新部编人教版语文八年级下册《壶口瀑布》精品导学案含答案Word格式文档下载.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

曾获青年文学奖、赵树理文学奖、全国优秀科普作品奖等奖项。

他的散文讲究谋篇布局,注重炼字铸句,所谓“意匠惨淡经营中”。

代表作品有新闻三部曲《没有新闻的角落》《新闻绿叶的脉络》《新闻原理的思考》,散文《晋祠》《跨越百年的美丽》《把栏杆拍遍》等。

(2)写作背景

本文选自《梁衡文集》。

梁衡在《我写<

壶口瀑布>

》中说:

“《壶口瀑布》是我在记者任上写的最后一篇散文。

1987年我正在黄河壶口采访,接到北京来的电话,国家成立新闻出版署,要我立即回京上任,从此结束了我十三年的一线记者生涯。

人的一生总有几个驿站,几个起止点。

对我来说壶口这个地方算一个。

黄河于我有特殊的比分。

我小学、中学阶段是在黄河的支流汾河边长大。

大学一毕业就分配在内蒙古黄河边的临河县。

只听这个名字,就知道离河有多么近了……后来当了记者就沿黄河上下采访,河边的人和事,还有黄河因季节不同而出现的万千变化,在我脑子里印象亟深。

这篇《壶口瀑布》是我心中黄河的缩影。

也是我对黄河精神的理解。

”

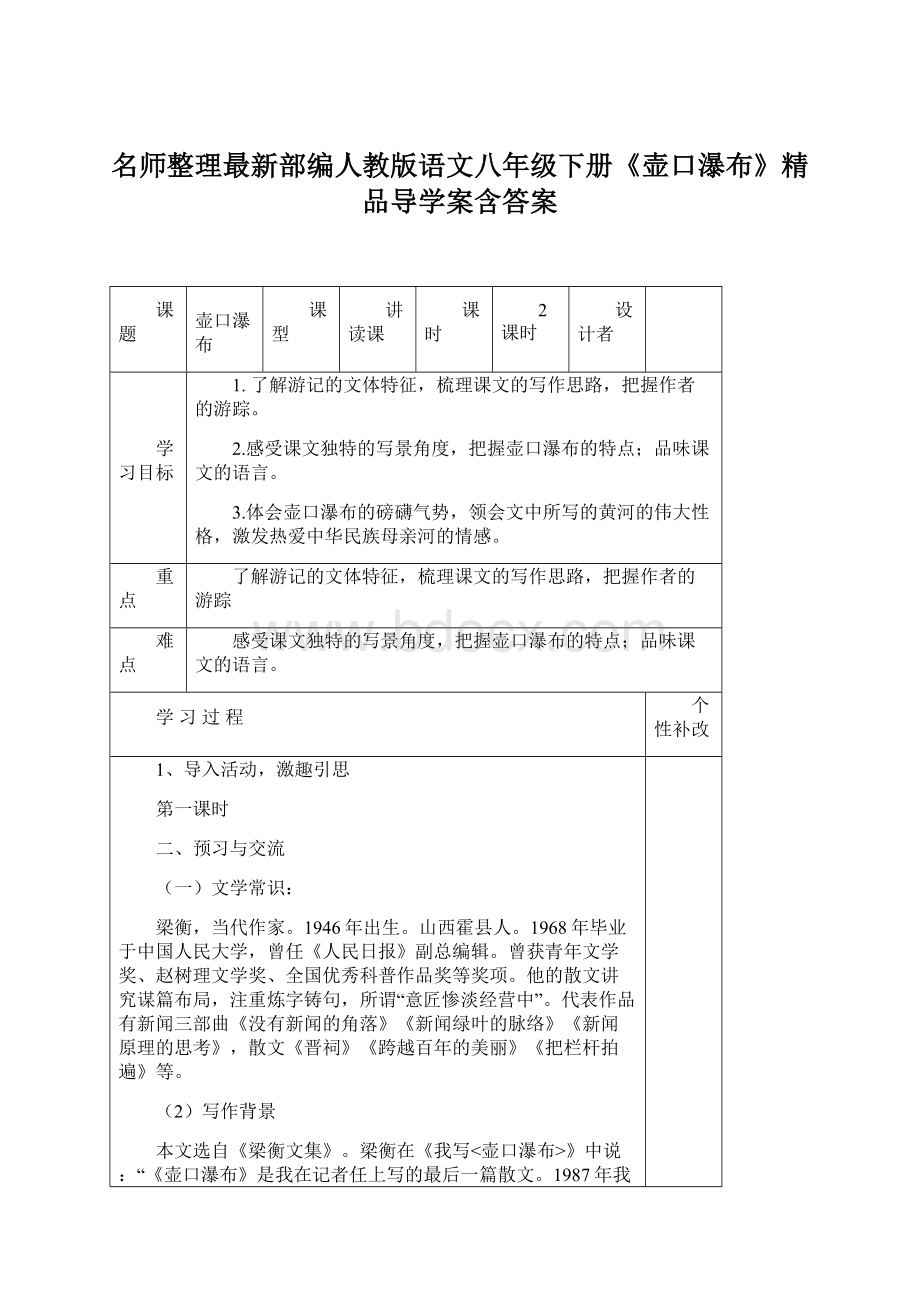

(3)文体常识

1.本文体裁是():

2.游记的三要素:

():

即作者的游踪,游踪既可以是实录游程,也可以是视角的变换。

它是游记的线索。

即作者在游程中目睹的风貌,包括山水景物、名胜古迹、风土人情、历史掌故、现实生活等。

它是游记的主体。

即作者由所见所闻而引起的所思所想,是游记的灵魂,也是游记的生命力所在。

3.内容:

内容广泛,山川景物、名胜古迹、风土人情、社会生活无不可以成为游记的题材。

4.写法:

写法比较自由,风格多姿多彩,既能增长读者的见识,扩大读者的见闻,又能给读者带来美的享受和心灵的共鸣。

(四)壶口瀑布简介:

三、学生自由朗读课文,消除文字隔膜。

1读准字音、注意字形

告诫()推搡()霎时()驰骋()漩涡()

寒噤()迂回()汩汩()湿漉漉()铸就()

出轧()雾霭()潺潺()弥漫()刹那()

震耳欲聋()前呼后拥()怒不可遏()挟而不服()

2.解释下列词语

寒噤:

出轧:

驰骋:

霎时:

迂回:

湿漉漉:

汩汩:

潺潺:

前呼后拥:

千军万马:

怒不可遏:

推推搡搡:

四、朗读课文,整体感知

1.壶口瀑布在什么地方?

作者总共写了哪几次去壶口瀑布的经历?

其中哪次详写?

哪次略写?

2.用简练的语言说说“壶口”以及壶口瀑布形成的原因。

3.壶口瀑布与其他瀑布有什么不同?

4.理清层次

五、探究文本、精读细研

1作者第一次来到壶口瀑布看黄河是在雨季,细读第2段,说一说雨季的壶口瀑布有什么特点,他当时的感受如何。

2.作者在枯水期来到壶口瀑布,采用了独到的观察角度,写出了独特的景物特征。

试结合课文做具体分析。

3.作者写了壶口瀑布的水之后,为什么又写“脚下的石”?

第二课时

1、复习提问:

2、精读细研,品味语言

1.反复阅读课文第3、4段,品味其语言的妙处,并试着写一段赏析文字。

2.作者运用比喻、排比、拟人等修辞手法,来突显出瀑布的特点和气势。

请同学们速读课文,找出相关语句,以小组为单位合作探究,说说这些语句的表达效果。

①车还在半山腰就听见涛声隐隐如雷,河谷里雾气弥漫,我们大着胆子下到滩里,那河就像一锅正沸着的水。

②河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。

③平平的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落。

不,简直如一卷钢板出轧,的确有那种凝重,那种猛烈。

④它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;

或淌过石板,潺潺成溪;

或被夹在石间,哀哀打旋。

⑤还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐,一幅写意画。

⑥人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。

⑦黄河博大宽厚,柔中有刚;

挟而不服,压而不弯;

不平则呼,遇强则抗;

死地必生,勇往直前。

三、探究文本、体会情感

1.作者一边记述所见景象,一边表达自己的感受。

找出作者表达感受的文字,说说你的理解

2.体会情景交融的写法

五、拓展思考学习完课文给你带来哪些启示和感悟?

6、课堂小结:

七、实践天地

本课运用了借景抒情、情景交融的写法。

作者借助小小的壶口瀑布透视着黄河博大宽厚的雄壮之美,再由黄河的性格联想到了中华民族历经艰难、压而不弯、勇往直前的精神,抒发了对自然的热爱,赞美了中华民族伟大的精神。

请仿照课文,自选景物,采用借景抒情的方法写一段文字(100字左右)

八、布置作业:

1.发挥想象,将南宋诗人陆游的《游山西村》改写为一篇游记。

游山西村

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

要求:

具体明确,文从字顺。

不少于500字。

2.完成《随堂同步练习》118——122页内容。

学案答案

二、(三)文体常识

1.游记

2.三要素:

所至所见所感

壶口瀑布,是我国第二大瀑布,世界上最大的黄色瀑布。

黄河奔流至此,两岸石壁峭立,河口收束狭如壶口,故名壶口瀑布。

瀑布上游黄河水面宽300米,在不到500米长距离内,被压缩到20-30米的宽度。

1000立方米/秒的河水,从20多米高的陡崖上倾注而泻,形成”千里黄河一壶收”的气概。

告诫(jiè

)推搡(sǎng)霎时(shà

)驰骋(chí

chěnɡ)漩涡(xuá

nwō)

寒噤(jì

n)迂回(yū)汩汩(gǔ)湿漉漉(lù

)铸就(zhù

)

出轧(zhá

)雾霭(ǎi)潺潺(chá

n)弥漫(mí

)刹那(chà

震耳欲聋(ló

nɡ)前呼后拥(yōnɡ)怒不可遏(è

)挟而不服(xié

)

3.解释下列词语

寒战。

因受冷或受凉而身体颤动。

从轧钢机里出来。

奔跑霎时:

极短时间。

回旋,环绕。

形容物体潮湿的样子。

形容水流动的声音。

形容溪水、泉水等流动的声音。

前面有人吆喝开路,后面有人簇拥着护卫。

多形容随从多,排场大。

形容雄壮的队伍和浩大的声势。

愤怒得不能抑制,形容愤怒到了极点。

文中形容水势不可阻挡的样子。

形容连续不断地推。

搡:

猛推。

晋陕两省边境第一次

雨季(略写)第二次

枯水季节(详写)

4.用简练的语言说说“壶口”以及壶口瀑布形成的原因。

①壶口:

沟底的河心还有一条河,是突然凹下去的一条深沟,当地人叫“龙槽”,槽头入水处深不可测,这便是“壶口”。

②成因:

黄河的河床在这里由宽而窄,由高到低,于是就形成了巨大的水流。

巨大的水流从高达几十米的断面冲下,就形成了壶口瀑布。

壶口瀑布不是从高处落下,让人们仰观垂空的水幕,而是由平地向更低的沟里跌去,人们只能俯视被急急吸去的水流。

第一部分

(1):

概括交代了壶口的位置和“我”到过的次数,引起下文。

第二部分

(2):

“我”在雨季初见壶口瀑布。

第三部分(3—5):

具体写第二次观壶口瀑布的经历和感受。

第四部分(6):

结尾点明主旨,表达了作者对黄河性格及精神的歌颂。

雨季壶口瀑布的特点是不太像瀑布,而像“一锅正沸着的水”,水势浩大,涛声如雷,令人害怕。

【分析】涛声——隐隐如雷;

河水——正沸着;

雾气——弥漫(扑面而来);

瀑布——被急急吸去的水流水不断地冲进去,冲进去

波涛汹涌震耳欲聋气势磅礴撼人心魄。

让人感到可怕、心惊胆战、匆匆逃离。

2.作者在枯水期来到壶口瀑布,采用了独到的观察角度,写出了独特的景物特征。

枯水季节的壶口瀑布声势浩荡、刚柔相济,景观丰富多样,有雄浑壮阔的,有陡峭奇绝的,有多姿多彩的。

作者采用定点换景的写法,立足点是“河心”,先写水,后写石,视角反复转换。

作者先俯视“河中有河”的龙槽,写“壶口”得名的原因,景物特点是“奇;

再仰观河面,看滚滚而来的黄河水,景物特点是“雄”;

然后视线随河水由上至下,“跌入”龙槽,碎为水雾,景物特点是“险”。

以上三个观察角度所见的景物特点都属于阳刚一类。

接下来平视龙槽两边,细写千姿百态的河水,以及水雾和彩虹,景物特点是多姿多彩;

最后,视角转换到作者自己的立足点,描写长年被黄河冲刷侵蚀的河底巨石,巨石“静”的形态蕴含着河水“动”的力量,景物特点是震撼人心。

文中描写的多个画面呈现出多种景物,有大有小,有远有近,有静有动,表现出多重意境,刚柔相济,层次分明,情景交融。

这样就使得壶口瀑布展现出一种审美意义上的立体感。

3.作者写了壶口瀑布的水之后,为什么又写“脚下的石”?

第一,壶口瀑布是水和石共同造就的,文章以写水为主,但不宜对石不置一词;

第二,从观景的角度看,作者定点换景,游目四顾,最后把视线收归脚下,转换非常自然;

第三,作者所感慨的小小壶口却“集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁——人的各种感情”的奇景,正是产生于石头对水的约束,因而接下来描写“脚下的石”也是很自然的;

第四,写被河水侵蚀的石头,能够展现河水的真正力量,这样就改变了前面描写河水在石壁的阻遏挤压下“各自流淌”可能带来的片面印象,使文章的境界更上一层,也为后面写黄河“博大宽厚,柔中有刚”的个性奠定了景物描写上的基础。

六、课堂小结

七、布置作业

二、精读细研,品味语言

2.反复阅读课文第3、4段,品味其语言的妙处,并试着写一段赏析文字。

课文第3、4段主要描写壶口瀑布的河水,在动词使用方面很有特点。

选词准确,词语丰富。

如描写即将坠入深沟的河水,连用“挤”“撞”“推”“搡”“呼”“拥”等动词,非常准确地表现出水的种种动态。

适当重复,形成特殊的表达效果。

“跌”字在这两段中出现了六次,突出强调了瀑布飞流直下的动态,特别是第4段,在不长的语句中连续五次使用“跌”,三次使用“碎”,不仅强化了瀑布流水的力度,也因适当的重复而形成了独特的音节效果。

运用拟人手法,用人的动作写水的动态。

这两段中的动词,大多都常常用来表现人的动作,除了上面提到的一些,像“走”“进”“折返”“迂回”“觅”等动词都是如此,这些动词使文章的描写更形象生动,更易打动读者,也更能引发读者的联想与想象。

本句运用比喻的修辞手法,将涛声比作雷声,把汹涌澎湃的河水比作沸水,突出壶口瀑布惊心动魄、气势磅礴的特点。

运用比喻、拟人、夸张多种修辞手法和一系列动词,写出了瀑布的声响、形状、态势、力量,给人以身临其境的感受,使人震撼。

突出壶口瀑布波涛汹涌,威武雄壮,大浪裹小浪,翻江倒海,飞流直下的特点,表现了黄河奔腾激越的气势。

运用比喻的修辞手法,将柔而无形的水比作“一卷飞毯”“一卷钢板”,传神地体现了河水的“凝重”“猛烈”,突出了水势变化之大,将黄河博大的胸怀、壮阔的气势非常生动地表现出来。

运用排比的修辞手法,生动地写出了河水因地势而纤细柔和的优美形态,其中“钻”“觅”

“淌”“夹”等动词,运用得十分贴切,表现了水流的灵动多姿,使人如临其境。

运用比喻的修辞手法将顺壁挂下的水比作“经缕”,隐在水雾中像“一曲交响乐”“一幅写意画”,生动写出了挂瀑水的姿态柔美,声音动听。

运用拟人的修辞手法,赋予黄河水人的品性,表现了黄河水外柔内刚的品性,表达了作者的赞美之情。

运用排比、拟人的修辞手法,并运用议论、抒情的表达方式和借物喻人、借景抒情的表现手法,表现了黄河宽厚的雄壮之美,前仆后继、勇往直前的精神,也抒发了对自然的热爱,对中华民族精神的赞美之情。

作者在文中的感受大致包括三个类型,一是观景时的直接体验,二是由景物引发的感想,三是基于景物进行的带有较多理性色彩的思考。

不同的感受,理解的方式也应有所不同。

观景时的直接体验,主要是作者观赏雨季壶口瀑布时“可怕的警觉”和枯水季节看河水急坠跌入深沟时“不觉打了一个寒噤”。

前者重在描写雨季时壶口瀑布水势之大,后者重在突出瀑布本身的“险”,心理感受有相似之处,但前者偏重“可怕”,后者偏重“震撼”。

由景物引发的感想,主要是作者观赏了河水在壶口前的种种形态后发出的感叹:

“眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁——人的各种感情。

”作者由自然联想到人本身,巧妙地把水的多样与人的多情联系起来,文章的意蕴也顿时变得丰富起来——水的种种形态,不正是人生百态的象征吗?

作者进而又自设一问:

“造物者难道是要在这壶口中浓缩一个世界吗?

”毋庸作答,哲理意味油然而生。

理性的思考主要是由脚下的巨石引出的对黄河个性的解读。

作者在发议论时使用拟人手法,用“只有宽厚绝无软弱”“博大宽厚,柔中有刚;

死地必生,勇往直前”这样写人的语言来诠释黄河的个性,准确生动,易于理解。

作者的思考有两个层次:

第一,黄河的个性是柔中带刚的,蕴蓄着无尽的力量,所以才能穿凿巨石,改变地貌;

第二,未经磨难不成材,黄河的个性也是在巨石的逼迫、抵抗中最终铸就的,甚至可以说“未过壶口不成河”。

这两层思考让文章富有理性色彩,有了深度和质感。

3.体会情景交融的写法

作者运用拟人、排比的修辞手法,再次描写了惊心动魄的场面,雄浑磅礴的气势,表现出黄河之水博大宽厚,柔中有刚的性格特点及前赴后继,勇往直前的精神。

同时有黄河的性格想到中华民族虽历经艰难,但宁折不弯,坚忍刚强,勇往直前的精神。

通过议论和抒情,抒发了中华民族伟大精神的赞美之情。

壶口瀑布的美,第一个层次是描写的美。

第二个层次是意境的美。

第三个层次是哲理的美。

五、拓展思考感悟一:

壶口瀑布那雄壮、浑厚、博大的气势,给人一种鼓舞,一种力量,让我们学会以一种积极向上、坚强不屈的精神面对艰难险阻。

感悟二:

壶口瀑布的个性也是人的个性,是中华民族无坚不摧、勇往直前的民族精神的体现。

让我们永远保持和发扬这种民族精神。

六、课堂小结:

作者叙写了自己两次观看壶口瀑布的所见所感,生动细致地描绘了壶口瀑布磅礴、壮丽的气势,赞扬了黄河博大宽厚、柔中有刚,挟而不服、压而不弯,不平则呼、遇强则抗,死地必生、勇往直前的精神。

作者赞美黄河精神,正是赞美中华民族百折不挠、自强不息的精神。

如果黄河是中华民族一部读不完的史诗,壶口就是这部长诗的惊叹号!

如果说黄河是我们民族之魂,壶口就是黄河之魂!

示例:

月光淡淡的、冷冷的,周围一片寂静,只有树叶的“沙沙”声。

树叶轻轻飘落,星星无声地眨眼。

我抚摸这一棵老树开裂的树皮,想象着它曾经风刀霜剑的岁月,仿佛感受到它内心如刀绞般的疼痛。

夜深了,远处传来了一阵犬吠,我的灵魂随之震颤。