岳麓版高中历史必修二第12课13课近代中国社会生活习俗和交通通讯的变迁 课后训练测试题 Word版含答案.docx

《岳麓版高中历史必修二第12课13课近代中国社会生活习俗和交通通讯的变迁 课后训练测试题 Word版含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《岳麓版高中历史必修二第12课13课近代中国社会生活习俗和交通通讯的变迁 课后训练测试题 Word版含答案.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

岳麓版高中历史必修二第12课13课近代中国社会生活习俗和交通通讯的变迁课后训练测试题Word版含答案

第12、13课近代中国社会生活习俗和交通通讯的变迁训练

1.旗袍在20世纪二三十年代成为中国城市女性的时尚着装。

其社会原因是

A.西式服饰传入,生活方式完全西化B.中华民国建立,人们思想观念变化

C.城市化进程中,女性开始引领时尚D.旗袍典雅大方,体现女性的曲线美

2.1862年6月26日,《上海新报》一则某商行售卖“外国杂货”的广告云:

新到什锦饼干、酸果、洋醋、吕宋烟、白兰地、小面镜仔、东洋竹篮仔等。

这反映出

A.社会经济结构的变动B.国人办报事业的发展

C.物质生活时尚的变化D.百姓衣食住行的西化

3.1912年6月1日《大公报》载:

“革命巨子,多由海外归来,草冠革履,呢服羽衣,已成惯常,互相效仿,以为非此不能侧身新人物之列。

”这表明近代中国

A.生活方式变化带有明显的政治色彩B.生活方式实现了由传统向近代转型

C.西装革履成为当时社会生活的时尚D.报纸等大众传媒引领社会生活时尚

4.1903年上海文明书局出版《蒙学修身教科书》,分为修己、保身、待人、处世四章,有关守法、纳税、财产和政治等内容属于“处世”章,相关课文有:

“纳税者皆有监督用此税项之权”;“我于公财产无取用之权,我于私财产有支付之权”;“天下无无政治之国家。

……同一政治,必民之多数以为可者,方著为令”。

这一教科书的出现

A.标志着中国近代新型教育制度的确立B.推动了国人价值观念和知识体系的更新

C.推动了学校开始突破传统经学教育D.反映了民主共和成为历史潮流

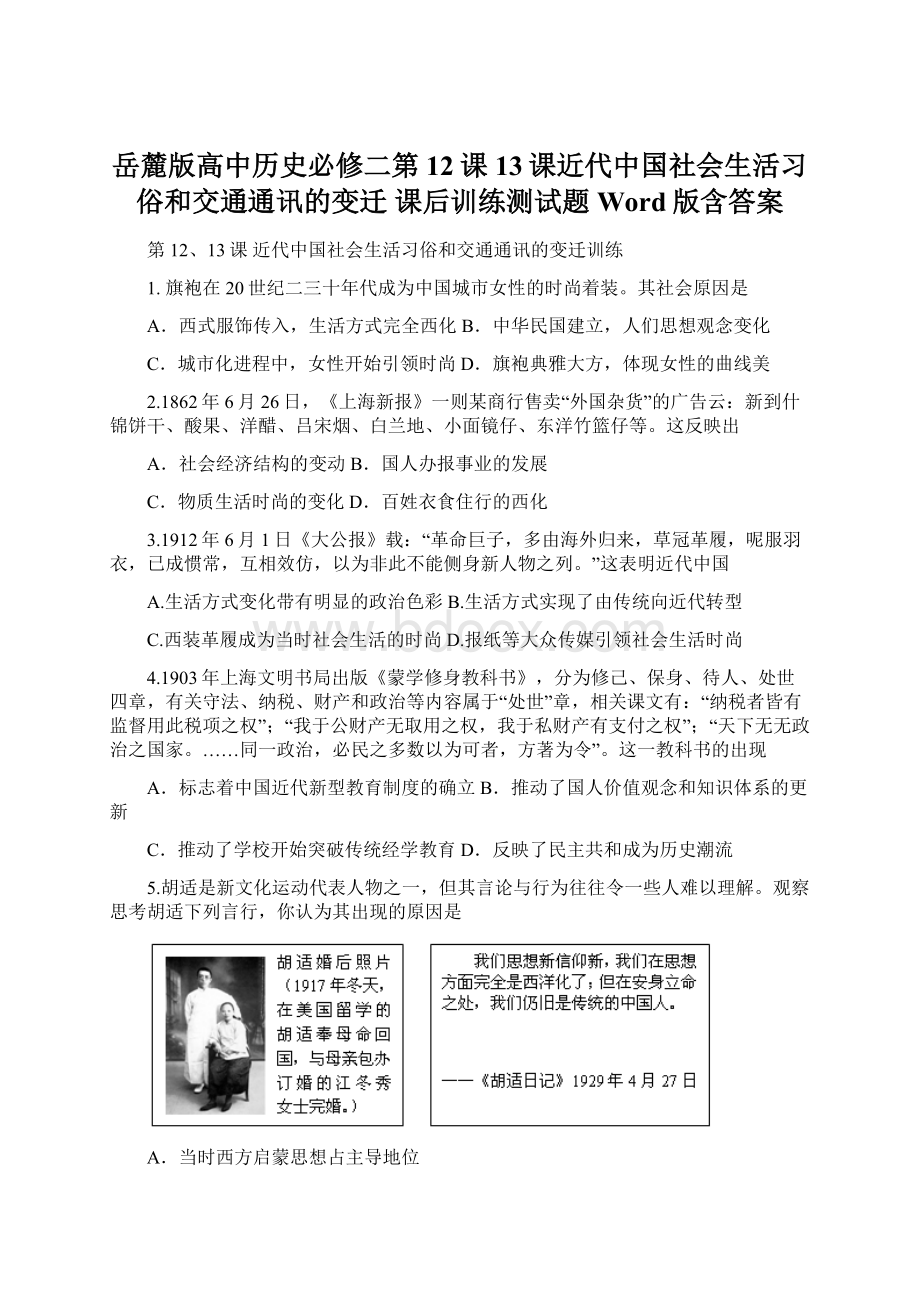

5.胡适是新文化运动代表人物之一,但其言论与行为往往令一些人难以理解。

观察思考胡适下列言行,你认为其出现的原因是

A.当时西方启蒙思想占主导地位

B.封建儒学在当时中国社会已不占主导地位

C.当时中国社会的婚俗习惯尚未发生变化

D.既受传统文化的长期熏陶又受西方启蒙思想的影响

6.下列是《申报·自由女子之新婚谈》中一段关于“文明婚礼”的描述:

“梳一东洋头,披件西式衣,穿双西式履,凡凤冠霞帔、锦衣绣裙、红鞋绿袜一律不用;昂然登舆,香花簇拥,四无障碍,无须伪啼假哭,扶持背负;宣读婚约,互换戒指,才一鞠躬,即携手而归,无傧相催请跪拜起立之烦。

”请问,这一现象出现的原因有

①近代工业文明的发展②近代西方思想的传播

③近代教育的发展促进人们思想观念的改变④中国封建制度的结束、社会的进步

A.①②③④B.①②③C.①③④D.②③④

7.1896年8月14日,《申报》刊登了一则广告:

“徐园……‘又一村’并演西洋影戏。

”这一材料最大的价值是可以用于论

A.电影艺术开始诞生B.中国首次放映电影

C.国产电影快速发展D.我国有声电影诞生

8.小说《文明小史》中,描写一位学堂出身的少奶奶时写道:

“穿双外国皮靴,套件外国呢子的对襟褂子,一条油松的辫子拖在背后,男不男,女不女的。

”材料反映了这位少奶奶的服饰特点是

A.完全西化B.中西合璧

C.固守传统D.女扮男装

9.“新礼服兴,翎顶补服灭;剪发兴,辫子灭;爱国帽兴,瓜皮帽灭;天足兴,纤足灭;阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,跪拜礼灭……”这一民谣的出现最有可能与下列哪一史实有关

A.新文化运动B.五四运动C.辛亥革命D.抗日战争

10.1913年章太炎在报上刊登征婚广告,条件是:

以湖北籍女子为限;须文理清顺;大家闺秀;要不沾染学堂中平等自由之恶习;有从夫之美德。

其开创风气的表现是

A.婚礼简约B.自主择偶C.自由恋爱D.夫妻平等

11.辛亥革命前,没有辫子会被人耻笑为里通外国的汉奸;辛亥革命后,留辫子会被人视为封建余孽,耻笑为“猪尾巴”“满奴”。

这最能体现

A.政治革命起了移风易俗的作用B.政治革命引起了人们审美观念的变化

C.人们的平等观念增强D.民众盲目模仿西方生活方式

12.“举头铁索路行空,电气能收夺天工。

从此不愁鱼雁少,音书万里一时通。

”此诗赞扬的是下列哪一项事业在人们日常生活中的作用

A.铁路运输B.航运C.航空D.电报通讯

13.中国饮食文化可以从时代与技法、地域与经济、民族与宗教等多角度进行分类,体现出不同的价值,可谓异彩纷呈。

如果从时代方面来看,对于19世纪中叶中国人的饮食文化,下列说法正确的是

A.欧美菜系成为主导B.反映出一定的革命特色

C.西式糖果糕点受到抵制D.中餐西餐并行于世

14.据载,近代上海电车营运之初,曾闹出不少笑话。

当时不少人相信,“电车电车,车上带电,乘者触电”。

这反映出

A.人们对新式交通工具的认识有个过程B.近代人们思想愚昧

C.电车安全性能不高D.在近代中国新式交通工具发展艰难

15.1896年8月10日《申报》刊登广告:

徐园初三夜仍设文虎(灯谜)候教,西洋影戏,客串戏法。

以下对材料理解正确的是

A.“西洋影戏”已遍布中国各地B.中国人的娱乐活动更加丰富

C.“西洋影戏”伴随着优美的旋律D.中国大众娱乐发生彻底改变

16.1909年发行的《图画日报》描绘了当时上海人看电影的情景。

当时的票价还比较低,是普通民众可以接受的。

以下叙述你认为没有正确反映当时情况的是

A.“电光影戏即电影,票价只卖二十文”B.“活灵活现景物真,观众面露诧异情”

C.“交头接耳说紫禁,争看清帝丢皇位”D.“电影初创寂无声,旁有吹吹打打人”

17.晚清时期在交易中,一些店铺所有权、经营权的转让,票股、信票、栈单的遗失等,其主人往往在报上登报声明,公告示人。

仅1909年《大公报》上关于股票、信票、栈单遗失,登报“声明作废”的告示就有12条之多。

这主要说明当时

A.报纸的功能有所拓展B.民众普遍拥有法律意识

C.商业的环境日益宽松D.国家金融体系已趋完善

18.19世纪70年代,外国商人擅自修筑吴淞口到上海的淞沪铁路,不久就被拆除。

19世纪80年代初,清政府修筑从唐山到胥各庄的铁路,标志着中国铁路的诞生。

从这段材料可以看出

A.清政府和外国商人之间的矛盾有所缓和B.此条铁路的修筑是中国交通近代化的开端

C.清政府对西方先进技术的认识不断加深

D.从19世纪80年代开始,铁路成为主要的交通工具

19.徐志摩在一首诗中写道:

“匆匆匆!

催催催!

一卷烟,一片山,几点云影;一道水,一条桥,一枝橹声;一林松,一丛竹,红叶纷纷。

”“催催催!

是车轮还是光阴。

”诗人在这首诗中描写的交通工具应该是

A.公共汽车B.飞机C.火车D.轮船

20.1905年天津《大公报》发表文章说:

欧美各国的风土人情,即如那名山胜水、……各种景致、各种情形……种种事情,真如同身历其境,亲眼得见一样。

电影……实在是欧美各文明国学问美术进化的一种大表记。

……要说顶有意味,更是那讽劝讥诮的故事,叫人看了,能够刺激国人的神经,感到人的善念。

文中作者认为

A.电影兼具娱乐、开阔视野和教育国人的作用

B.电影广泛地影响着广大民众的生活方式

C.电影作为新兴娱乐方式一开始就受到国人的欢迎

D.电影已成为大城市中重要的娱乐形式

21.有学者认为,20世纪初期“中国人的脑袋与双膝不再为磕头而准备着,而是为思考问题为走路而准备着。

”该学者旨在说明

A.随着西方文化的侵入,中国的传统文化开始受到冲击

B.随着社会政局的更替,中国的民俗风情发生巨大变化

C.随着民族资本主义的发展,人们的生活水平不断提高

D.随着中国半殖民地状态改变,人民真正成为国家主人

22.1888年4月《申报》载文:

在雇佣女工的场所,“男女相淆,已非风俗之正”“各女工种种丑态,招摇过市,全不避人,廉耻扫地矣。

”这反映出

①近代社会新旧观念剧烈冲突②上海处于开风气之先地位

③近代工业发展促进社会进步④社会生活呈现半殖民地特征

A.①③B.①②③C.②③④D.①②③④

23.1927年,《申报》刊登的一则广告中说:

“近世女子教育专务虚化不切实用,……有鉴于此,奚发本学社,用最新式之教育法灌输,能切实用之学术而于女子人格及立身行性尤为注意,庶几学成之后,在社会能有立身之学术,在家庭不失为贤母良妻。

"这则广告

A.既注重实用又关切素质B.是女权思想形成的标志

C.开启了中国近代女子教育D.表明广告的商业功能深入人心

24.1912年3月,南京临时政府令:

“查前清官厅,视官之高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体。

……光复以后,闻中央地方各官厅,漫不加察,仍沿旧称,殊为共和政体之玷。

”有研究者发现,同年6月《申报》载:

“公堂会审之时,(被告)就口口声声以老爷、大人相称,裁判官亦直受不辞。

”上述材料最宜作为下列哪一观点的论据?

A.作为“受之者”的裁判官沿用前清审判制度

B.作为“施之者”的被告不知民国政体之变

C.作为“受之者”的裁判官有意玷污平等制度

D.作为“施之者”的被告等级观念根深蒂固

25.1912年5月,袁世凯下达通令说:

“近来乃习尚奢华,贪多斗靡……尚朴素者,多为人嗤。

”接着“劝告国民,继自今衣食、日用、冠婚、丧祭诸费,必不可少者,极力从俭;其可少者,一概省之,务期多惜一分物力,即多延一分生命”。

下列对该信息的理解正确的是

①普通民众的生活已经较为富裕 ②传统消费观念发生了较大变化

③西方生活方式对国人有一定的影响 ④政府对民众消费进行强力干预

A.①②B.①④C.②③D.②③④

第13、14课近代社会的生活习俗及交通通讯的变迁训练答案

1.B [解析]本题以20世纪二三十年代旗袍的流行为切入点,旨在考查学生解读材料信息和调动运用知识的能力。

解答本题首先要理解旗袍是在中国满族妇女传统服饰基础上,结合西方服饰的特点设计出来的一种服饰。

A项错在“完全西化”;旗袍本身具有高开叉的特点,不符合传统纲常伦理对妇女的着装要求,但由于中华民国建立,人们思想观念发生变化而逐渐被人们接受,B项正确;C项错在“开始”;D项不是社会原因。

故选B项。

2.C

【解析】鸦片战争后社会经济结构的变动表现为自然经济的解体和商品经济的发展,材料中没有体现;《上海新报》是否为国人办报不得而知;百姓衣食住行西化的说法过于绝对。

报纸内容反映出外国的商品出现在中国市场上,引发国人物质生活时尚的变化。

3.A

【解析】试题分析:

本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。

依据材料“草冠革履,呢服羽衣,已成惯常,互相效仿,以为非此不能侧身新人物之列”可以分析出穿衣着装带有政治色彩,所以本题选A,B、C、D与材料的核心信息不符合。

考点:

近代社会生活的变迁·物质生活和社会习俗的变迁·近代以来物质生活和社会习俗变化的表现。

4.B

【解析】试题分析:

依据材料“其中《蒙学修身教科书》分修己、保身、待人、处世四章”可知A项错误,近代新型教育制度并未建立;C项错误,材料并未说明是否突破了经学的教育;D项是在推翻君主专制之后出现的现象。

故排除A、C、D三项;材料“有关守法、纳税、财产和政治等内容属于‘处世章’”可知当时的教育内容已经增加了许多新的东西,所以应选B。

考点:

近代思想解放的潮流·维新思想·近代教育思想的发展变化

5.D

【解析】试题分析:

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。

据材料中所反映的信息可知胡适即留学西方又保留了中国传统的思想与文化,比如和包办婚姻的妻子结婚,做为传统的中国人等。

故选D;其他看不出。

考点:

近代中国思想解放的潮流•新文化运动•胡适

6.B

【解析】试题分析:

本题主要考查学生准确解读材料信息的能力和运用所学知识解决问题的能力。

《申报》是1872年4月30日英国商人美查创办的,以赢利为主要目的的中国第一份商业报纸。

因创办地在上海,上海别称“申”,故报纸名为《申报》,1949年停刊。

材料讲的是近代中国出现婚姻自由,