循环经济试点实施参考方案模板样本Word格式.docx

《循环经济试点实施参考方案模板样本Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《循环经济试点实施参考方案模板样本Word格式.docx(66页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

2004年产量

(万吨)

2004年全国

市场占有率

备注

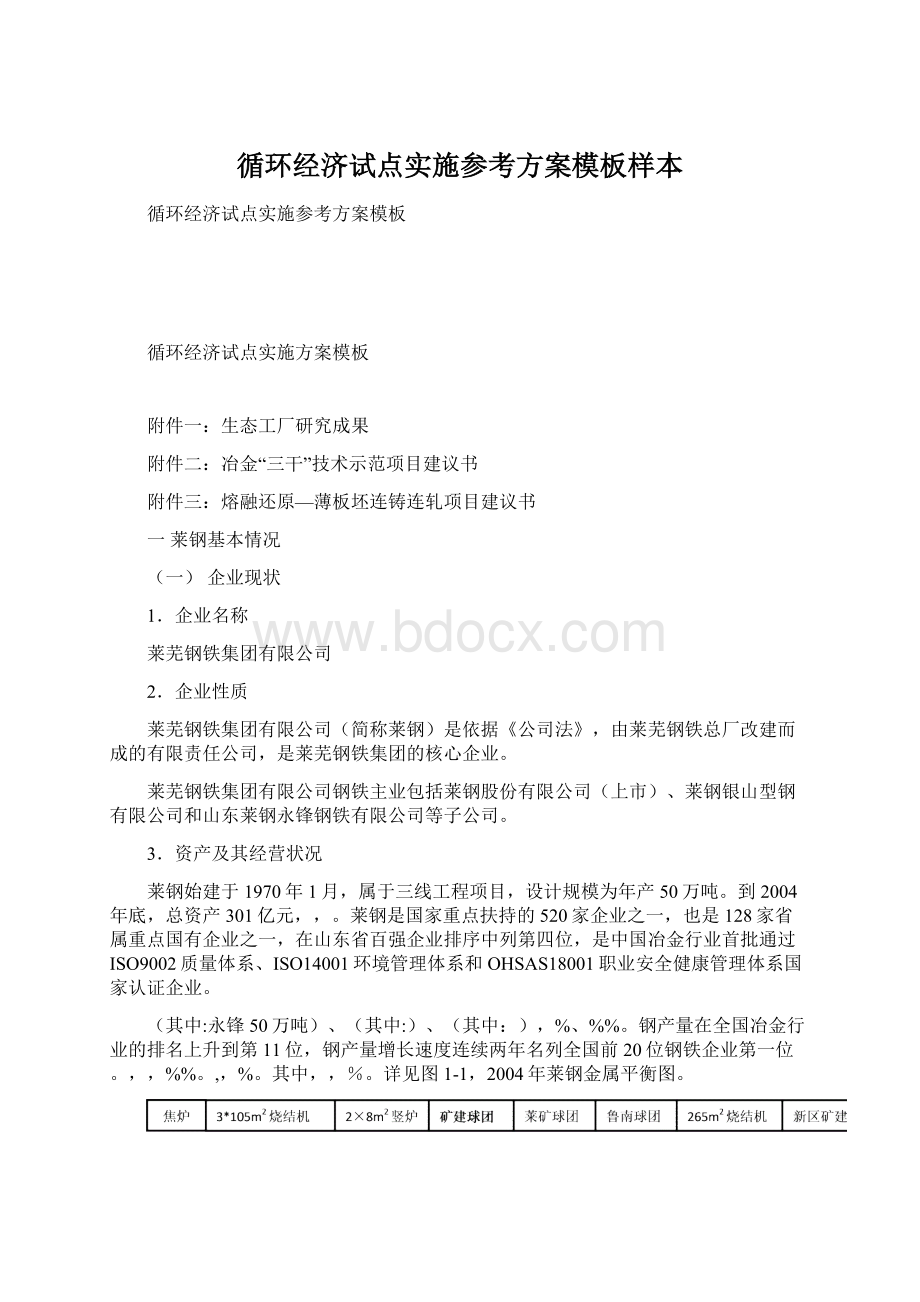

H型钢

330

104.5

45%

中国名牌

宽(窄)带钢

265

103

5.94%

螺纹钢

300

263

5.58%

免检产品

圆钢

110

109

4.85%

其中:

20CrMnTiH齿轮钢产销量全国第一

5、人员及构成

截止2004年底,莱钢在职职工36838人,其中:

钢铁主业16464人。

大中专以上学历12686人,%,其中:

研究生46人,大学4059人,大专5135,中专3446人。

(二)资源条件、能源、水资源和主要原材料消耗情况

1.资源条件

莱钢地处沂蒙山北麓,按地形分区属山东丘陵,地势起伏,沟谷发育,莱钢所在区域属暖温带湿润、半湿润大陆性季风气候,光照充足,四季分明。

春季干旱多风,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季干冷少雪。

年平均气温在11~13℃之间,℃,℃。

,,年最小降水量442mm。

全年主导风向为北风,次主导风向为东南风。

2.能源消耗情况(不含永锋)

2004年,总能耗421万吨标准煤,,kg/t,在国内77家冶金企业中列第11位。

,t/t,处于国内领先、国际先进水平。

购入能源折标煤452万吨,其中:

洗精煤242万吨,无烟煤68万吨,动力煤30万吨,,。

详见表1-2:

2004年莱钢能源消耗统计情况表、图1-2:

2004年莱钢能流图。

2005年1-10月份莱钢总能耗494万吨标准煤,,kg/t,在39家冶金企业中列第8位。

表1-2:

2004年莱钢能源消耗统计情况表

单位

2004年

完成情况

2005年

1-10月份

总能耗

万t

421

494

吨钢综合能耗

kg/t

694

683

吨钢可比能耗

684

700

建设过程铁钢比不均衡

吨钢耗新水

3.51

3.68

含新建项目用水

吨钢耗电

kWh/t

400

356

焦化工序能耗

126.82

125.38

烧结工序能耗

69.03

68.74

烧结机固体燃耗

54.95

53.74

球团工序能耗

47.00

46.43

炼铁工序能耗

443.06

451.2

含新建高炉消耗

炼钢工序能耗

11.94

30.9

精炼比提高

转炉氧耗

m3/t

55.2

57.03

电炉工序能耗

176.72

169.84

电炉冶炼电耗

292

轧钢工序能耗

61.69

60.2

图1-2:

2004年莱钢能流图

煤气消耗情况

2004年,,,。

%,%。

具体情况详见表1-3:

2004年莱钢煤气平衡情况表。

2005年1~10月份,,。

表1-3:

2004年莱钢煤气平衡情况表

项目

煤气量(万m3)

焦炉煤气

高炉煤气

混合煤气

转炉煤气

发

炼铁厂

702238

生

焦化厂

78037

量

炼钢厂转炉

19092

47m3/t

小计

(一)单一煤气消耗

18703

119455

消

烧结厂

3616

27940

4487

262818

热电厂

15626

152067

炼钢厂新区

2807

锻压型钢

17062

小型型钢

9132

矿建球团新区

1344

耗

其它:

266

3141

46848

591614

(二)混合煤气消耗

1.375:

1

炼钢厂老区

293

365

658

8296

轧钢厂

7787

10658

18444

7290

中型厂

3732

5081

8813

3506

锻压厂

3499

4824

8324

特钢厂

9065

12700

21764

矿建球团老区

1486

1934

3420

374

518

892

26236

36080

62316

煤气放散

4952

74544

放散率

6.35%

10.62%

氧气消耗情况

2004年氧气发生量46091万m3,消耗量42031万m3,%,详见图1-3,2004年氧气消耗情况。

2005年1~%。

图1-3:

2004年氧气消耗情况(单位:

万m3)

氮气消耗情况

2004年氮气供应量32604万m3,见图1-4,2004年氮气消耗情况。

图1-4:

2004年氮气消耗情况(单位:

电力消耗情况

,,总电量,%,详见图1-4,2004年莱钢电力消耗情况。

2004年莱钢电力消耗情况(单位:

万kWh)

蒸汽系统

,,,详见图1-5,2004年莱钢集团蒸汽发生、转换和使用情况。

3水资源情况(不含永锋)

莱钢地处鲁中山区丘陵地带,地势中间高,周围低,形成其它地区少有的地貌—“沙河”,生产、生活用水大部分依靠地下水,由每年的降雨量决定,抵抗自然灾害能力差,属于北方典型的季节性缺水地域。

地下水主要来自动力部五个水源地、各单位的自备井。

2002年开始着手涵养水源地、多元供水工作。

2002年实现从潘西煤矿调采煤排水,2004年实现从雪野水库调水,2005年实现从葫芦山水库调水。

涵养水源地效果明显,已建成八座拦河坝。

,其中:

;

,,。

辅助、;

管道漏损、周边地区(如农用水)。

,。

详见表1-3,2004年采水量及新水消耗统计。

表1-32004年采水量及新水消耗统计

取水量

外调

生产过程总消耗量(万吨)

动力部

自备井

潘西

煤矿

雪野

水库

主要

生产

附属

辅助

合计

水源地

钢铁生产系统

63.92

0.32

220.944

14.17

235.11

烧结厂

28.30

158.81

6.78

165.59

9.00

239.81

2.35

242.16

炼钢厂

250.71

18.91

269.62

352.92

131.05

143.86

48.88

192.75

15.98

0.00

6.30

33.48

3.25

36.74

3.97

26.71

4.53

31.24

387.75

3.30

391.05

机械厂

37.89

33.67

4.22

500热带

21.98

辅助生产系统

2144.1

266.9

358.2

1019.74

221.04

天元气体

96.56

运输部

11.32

0.20

11.52

汽运公司

4.38

11.75

16.14

泰东公司

2.71

13.63

9.34

22.97

粉末冶金

9.45

建安公司

5.71

矿建球团

3.76

1.35

5.11

矿建新区

4.28

万力公司

3.02

16.70

供应部

0.99

机动仓库

0.12

其它单位

8.39

1.07

9.46

办公

69.72

冶金区合计

2144.10

511.79

1151.11

1769.48

360.38

2129.86

4主要原材料消耗情况(不含永锋)

2004年共消耗洗精煤246万吨,铁矿石764万吨,废钢83万吨,,。

现有莱芜矿业和鲁南矿业两个铁矿公司,铁矿石年采选能力分别为175万吨和193万吨。

进口矿比例约70%。

详见表1-4,2004年主要原材料消耗情况表。

表1-4:

2004年主要原材料消耗情况表

吨焦耗干煤

t/t

1.293

高炉铁矿石单耗

1602

烧结矿单耗

1118

球团矿单耗

418

天然矿单耗

66

转炉钢铁消耗

1076

实物量

铁水消耗

901

电炉钢铁料消耗

1035.6

329.0

(三)清洁生产实施情况

推行清洁生产是莱钢发展循环经济、创建节约型企业、实现可持续发展的重要举措。

作为国家冶金局确定的14家清洁生产示范试点单位之一,2001年7月炼钢厂率先在公司进行清洁生产审核的工作。

在冶金清洁生产技术中心的两位专家指导下,先后经过了筹划与组织、预评估、评估、方案的产生和筛选、可行性分析、方案实施及总结与持续清洁生产阶段,从能耗、水耗、物耗和环境四个方面设置了清洁生产短期、中期和长期目标,确定并实施了无费/低费方案37个,可行的中费/高费方案13个。

2005年5月,集团公司将清洁生产审计范围进一步扩大,组织轧钢厂、炼铁厂、热电厂、锻压厂、机制公司等生产工艺不同的5个单位推行清洁生产审计工作,继续总结推行清洁生产的经验。

(四)“三废”综合利用情况及再生资源回收利用情况

2004年各类含铁除尘灰(污泥)、冶炼渣、氧化铁皮、粉煤灰、焦油渣、生产性废钢、高炉水渣等废弃资源产生量224万吨,利用总量214万吨,%。

详见图1-8,2004年主要固体废弃资源综合利用情况。

(五)废物排放和污染防治情况

%,矿区为100%。

与2003年相比,废气排放量下降10m3/t钢,(公里2·

月)(公里2·

月),减少了粉尘排放量近300吨。

1)源头控制,新建工程实施“三同时”的原则。

新建项目严格严格执行国家建设项目环境保管理的有关规定,保证设施与主体设施工程“三同时”的原则,即:

同时设计、同时施工、同时投放运行。

2)加大末端污染治理力度。

实施《莱钢大气污染治理规划》,加大环保投入,着力控制扬尘点、排污点。

累计投资7454万元,建设4座750m3高炉、3#和4#120m3高炉、4#转炉、机制公司2座电炉、特钢50吨电炉等设备二次除尘设施,使厂区大气环境质量明显改善,

3)全过程控制

开展安全环保督察,加强监测与测量。

制定《烟气排放实施细则》,对高炉、转炉、电炉、烧结除尘系统的操作运行和现有设施实行自动监控管理,安装烟尘排放自动监控系统,及时通报烟尘排放情况,实施严格考核,有效控制了异常冒烟现象,减少污染物的产生和排放。

水渣沟铁、罐帮铁30000吨钢渣114256万吨

249614吨除尘灰4103吨

876640吨煤气洗涤污泥26880吨

烧结除尘灰

4000吨

图1-8:

2004年主要固体废弃资源综合利用情况

(六)发展循环经济的核心技术、研发能力

坚持“科技兴厂”的发展战略,强化科技管理,坚持开拓创新,大力推进技术进步,在自主研究开发和引进、移植并举的技术工作思路引导下,建立了三个层次构成的较为完善的技术创新体系,组建了由公司技术委员会和专家委员会构成的技术创新工作的决策机构和咨询、顾问网络。

近年来莱钢加强产学研的密切合作,搭建了高水平的研究开发合作平台。

与中科院金属研究所、东北大学、北京科技大学、钢铁研究总院等国内和俄罗斯莫斯科国立钢铁学院等国外院校签订了全面合作协议,为科技人员的成长开拓了更广阔和更高层次的空间,提升了公司技术创新能力和水平。

莱钢技术中心作为莱钢的研究开发机构,组建于1994年,1995年被山东省经济贸易委员会认定为省级企业技术开发中心。

该中心设有六个部、五个研究所、一个设计院、一个测试中心、十二个中试车间和十个二级应用开发机构,一个国际合作“中俄山东冶金新技术研究开发中心”,一个博士后工作站。

五年来,获国家科技进步奖二等奖1项;

获中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖11项,其中二等奖4项,三等奖7项;

获山东省科技进步奖52项,其中一等奖3项,二等奖14项,三等奖35项;

获山东省冶金科技进步奖294项,其中一等奖100项,二等奖84项,三等奖110项。

申请专利104项,其中发明40项,实用新型61项,外观设计3项;

专利授权74项,其中发明13项,实用新型59项,外观设计2项。

而“九五”期间申请专利34项,其中发明7项,实用新型27项;

专利授权19项,其中发明1项,实用新型18项。

(七)主动承担社会责任,造福地方

先后投入8400万元,完成了11项重点水污染治理工程,在水源地上游建起了4道拦河坝,不仅有效的涵养和补充了水源,还以此为景点,建设南湖公园,为广大职工和当地居民提供良好的休闲场所;

制定实施了《莱钢大气污染治理规划》,,完善废气治理设施,适应区域生态平衡的功能要求,累计投资6亿多元,与地方联手,绿化周边山丘,治理改造河道,畅通厂区干道,建设人文景观,改善环境质量。

注重集约用地,不占良田耕地,在荒山野坡上搞建设,大型H型钢工程仅场平、强夯、筑基等就增加投资7亿多元,按照国家钢铁行业建设用地指标估算,共减少用地1860亩。

持续环境建设,营造了优美宜人的生态环境、和谐文明的人文环境。

(八)企业发展面临的主要问题

1.市场竞争压力巨大。

市场变化巨大,能源、原材料短缺的矛盾突出,抢占资源的竞争异常激烈。

按照发改委新近资料,,在建8000万吨,中国钢铁工业进入品种、质量、价格激烈竞争的新阶段。

未来几年,发展循环经济,降低成本取得竞争优势的关键。

2.内部工艺结构、产品结构的调整还未到位。

通过三年的急剧扩张,莱钢的产能大幅提高,但内部资源整合还存在很多问题。

如:

120m3高炉、20吨电炉等落后装备还未淘汰。

3.能源结构不合理,阶段性二次能源的放散率过高,自发电比例低。

,如钢渣、粒化高炉渣、高炉炉前干渣等,还不具备规模化、专业化的加工处理能力。

二发展循环经济的工作基础

莱钢经过三十多年的建设和发展,尤其是“八五”、“九五”改扩建和“十五”工艺结构、产品结构调整,初步实现了设备的大型化、现代化;

产品社会效率得到提高,产品结构得到优化,高附加值的板带钢、H型钢比例正在逐步提高;

莱钢整体工艺结构、产品结构、发展规模雏形基本形成,具备了大规模发展循环经济的条件。

(一)循环经济理论研究起步早

自1996年中国钢产量超过1亿吨以来,已连续9年位居世界第一。

但其发展是建立在消耗高、排放量大基础上的粗放式发展,以资源过度使用和环境污染为代价的增长方式,致使国内矿石、煤炭、电力资源日趋紧张,环境压力加大,严重影响了自身的可持续发展。

发展循环经济,不仅是建设节约型社会的客观要求,也是钢铁企业自身发展的内在需要。

莱钢始终关注企业发展与资源高效利用和环境保护的关系,从2001年开始,我们就确立了《莱钢建设生态化钢厂》的课题,与东北大学、北京钢铁研究总院联合组成了专家课题组,聘请中国工程院院士殷瑞钰教授、陆钟武教授为课题指导,全面开展循环经济理论的研究。

逐步建立了以工业生态学理论为指导,以资源高效利用和循环利用为核心,遵循“3R”原则(减量化、再利用、再循环),实现两提高(提高资源效率,提高吨钢减负量)、两降低(降低吨钢生态包袱,降低末端排放量),完善三大功能(钢铁制造功能、能源转换功能、社会大宗废弃物消纳处理功能)的循环经济运行体系。

详见附件一:

生态工厂研究成果。

(二)参加节能自愿协议试点,完善管理制度,提高管理水平

将自愿协议的管理体系与原来的能源管理体系有机结合,取长补短,既发挥原有能源管理体系的优势,又将自愿协议这一新的管理模式贯穿到能源管理的各个环节。

目前已完成《莱钢能源管理制度》、《莱钢能源监测管理办法》、《莱钢能源监测现场检查实施细则》、《莱钢节能降耗考核办法》、《莱钢含铁废弃物资源闭路利用实施细则》、《莱钢节水专项考核办法》等管理制度,同时完善了统计、考核、监测等办法。

建立日考核制度,自2002年8月开始逐步实现了氧气消耗日考核、煤气消耗日考核、新水消耗日考核、固体废弃物日考核。

根据年度计划,制定日消耗计划。

每周进行能源现场检查。

通过内部网络传输实时数据,每天专人负责统计。

日考核及现场检查的结果在每天公司的晨会上公布,节奖超罚,对出现的问题限期整改,制定严格的复命制度。

(三)在改造扩建过程中加大新技术应用力度

1、原生产线深度挖潜,优化了工艺结构。

原生产线由于工序之间不匹配,轧材工序潜能得不到有效释放,生产效率低、经济效益差。

自2001年起,莱钢下决心改变工艺不匹配、工序不紧凑、缺钢少铁的局面。

在此基础上,制定实施了《炼铁系统赶超全国一流水平优化大纲》和《提高核心竞争力工程方案》等重大技术和管理措施,最大限度地整合现有资源,,就增钢130多万吨,创造经济效益25亿元。

通过填平补齐,在2004年仅投入7亿多元的情况下,一年又增钢200万吨。

全流程持续优化,主体设备产能不断实现大的突破,中小型和H型钢两条具有九十年代国际先进水平的生产线,分别从40万吨和50万吨的设计能力,实现了100万吨和107万吨产能的重大突破,轧机作业率也从50%左右提高到80%以上。

2、主体设备大型化,提高生产效率。

实现以大换小、以新换旧、主体装备大型化。

从德国引进具有国际先进水平的大型H型钢轧机和电器设备;

从法国引进数字化加热炉世界先进技术;

自主研发一系列先进适用技术,实现了焦炉、烧结、高炉、转炉等主体设备的大型化。

国家发改委批准建设的大型H型钢生产线已于2005年9月29日建成投产,标志着莱钢已成为全国规模最大、品种规格最全的H型钢生产基地。

“十五”技改工程全面结束后,莱钢产品结构实现以螺纹钢为主到以型钢和板带为主的转变。

同时,淘汰落后工艺,大幅度降低制造成本,为循环经济的深入推进奠定了基础。

3、改造过程中大力引进和利用国际先进技术,改造项目快速投产达产。

750m3高炉当日达产,55孔焦炉8天达产。

莱钢在成功地利用先进技术的同时,也吸收掌握了大量的先进技术。

目前拥有具有独立知识产权的高炉煤气全干法除尘工艺技术、高炉炉底烧蚀监测技术、高炉冷却壁检漏技术等,在国内首次使用了卡鲁金热风炉技术、高炉喷吹粒煤技术、转炉煤气干法除尘技术、数字化加热炉控制技术等重大冶金技术,并率先进行了熔融还原、薄带连铸等冶金前沿技术的研究工作。

4、跟踪冶金前沿技术,不断进行技术储备。

完成熔融还原技术与薄板坯连铸连轧项目组合工厂化研究。

2001年开始研究熔融还原技术,与世界现存的典型工艺进行了全面深入交流,2003年8月28日莱钢与澳大利亚力拓集团签署Hismelt工艺许可协议(全球第一家),2004年7月底完成可行性研究,通过莱钢内部专家论证,8月底签署Hismet技术附件。

2004年初与奥钢联签署薄带连铸技术合作协议。

(四)循环经济产业链建设取得初步成效

依托氧化铁皮等钢铁副产品,自主研发并掌握国家了“863”攻关成果—《轿车用高性能水雾化钢铁粉末规模化生产技术》,建成了亚洲最大的粉末冶金生产基地,2004年粉末冶金产量达4