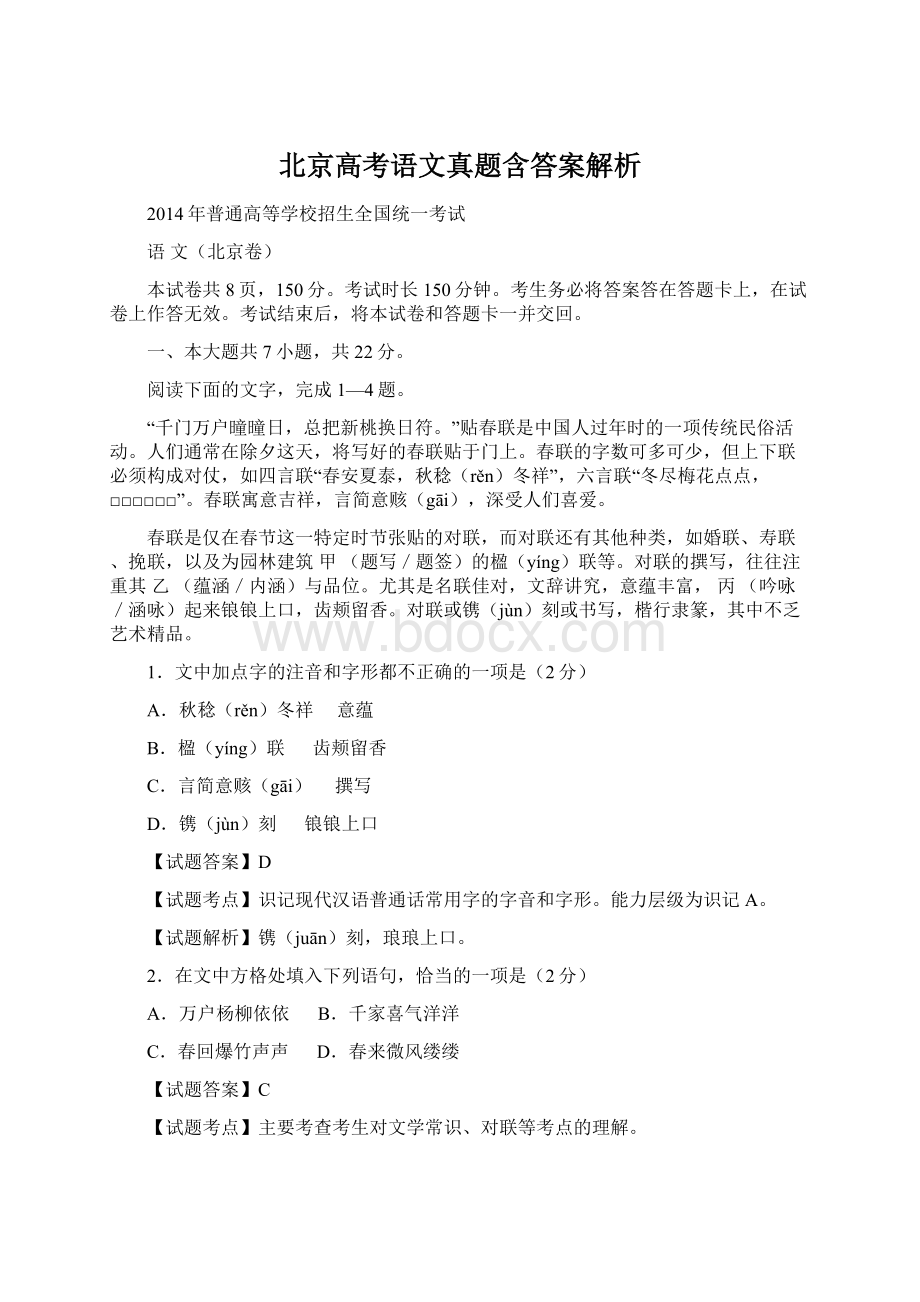

北京高考语文真题含答案解析Word格式.docx

《北京高考语文真题含答案解析Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京高考语文真题含答案解析Word格式.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

【试题解析】“万户”“千家”词性与“冬尽”不匹配,排除A、B项;

比较C、D,C项在内容上能够照应“过年”,词性、结构、平仄也合适;

D“缕缕”平仄与上联的“点点”不匹配,故选C为佳.

3.在文中甲乙丙处依次填入词语,恰当的一项是(2分)

A.题写内涵吟咏B.题签内涵涵泳

C.题写蕴涵涵泳D.题签蕴涵吟咏

【试题答案】A

【试题考点】本题考查正确使用词语(包括成语)的能力。

能力层级为运用E级。

【试题解析】“题写”指书写,“题签”多指为书籍、卷册封面题写标签。

“内涵”多指内在涵养,可做名词,“蕴涵”指包含,只能作动词。

题中应用名词。

“吟咏”指咏唱,声调有抑扬的念,“涵泳”指深入领会,语境强调“咏唱”。

4.下列关于“对联”的表述,正确的一项是(2分)

A.字数限于四言和六言B.上下联讲究对仗和押韵

C.只适合在喜庆场合张贴D.常常与书法艺术相结合

【试题答案】D

【试题考点】主要考查考生对对联知识的理解和运用和理解文中重要句子的含意的能力。

【试题解析】文中说对联字数可多可少,排除A;

文中没有提到对联必须押韵,排除B.对联不仅能用在喜庆场合,还用在其他场合,像挽联就不是用在喜庆场合的,排除C。

5.下列句子中加点的俗语,使用不正确的一项是(3分)

A.世界上热点问题不少,按下葫芦起了瓢。

解决这些问题要得理又得法,一味示强施压不行,外部武力干预更要不得,政治解决是唯一出路。

B.河北省的领导在签约会上表示,为京津冀整体协同发展,一家人不说两家话,河北将全力建好永清服装城,确保北京的服装商场如期迁入。

C.俗话说:

兵马未动,粮草先行。

刚进入4G时代,抢占市场的“搏杀”已见端倪,几大运营商争相推出各种优惠套餐,在价格上做足了文章。

D.“今天请各位老同学来,为咱们县的发展献计献策,我只备下清茶一杯,君子之交淡如水嘛!

”县长话音一落,老同学们报以一片笑声和掌声。

【试题答案】C

【试题考点】本题考查正确使用词语(包括成语、俗语)的能力。

能力层级为E级

【试题解析】C.“兵马未动,粮草先行”,指出兵之前,先准备好粮食和草料。

比喻在做某件事情之前,提前做好准备工作,但这一准备工作仅限于后勤工作,不包括“抢占市场”等行为。

6.日常交际中,“得体”是语言表达的一项基本要求。

完成①②题。

①下文是一份请柬中的四句话,其中表述不得体的一句是(2分)

(甲)我校文学社定于本月18日晚7点在学校礼堂举行“民俗文化报告会”。

(乙)您是著名民俗专家,对民俗文化的研究造诣颇深。

(丙)今诚挚邀请您莅临会议,为我社民俗文化活动的开展做出认真的指导。

(丁)敬请届时光临。

A.(甲)B.(乙)C.(丙)D.(丁)

②午宴上,某中学生遇到父母的朋友劝酒,下列回应得体的一项是(2分)

A.下午还有两门考试呢,别劝了,行不?

B.谢谢足下,家父从来不准许我喝酒。

C.不喝,不喝。

中学生不是不能喝酒吗?

D.谢谢,谢谢!

我年龄还小,不能喝酒。

【试题答案】①C②D

【试题考点】语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动。

能力层级为表达运用E。

【试题解析】①“作出认真的指导”不得体,不宜对邀请的对象提这样的要求。

②A项言外之意是中学生可以喝酒,只是今天情况特殊,不符合中学生身份,且语言不礼貌.B项“足下”“家父”过于书面,比较文雅,不合适使用有父母的朋友参与的饭桌上;

C项语言生硬,没有礼貌。

7.“月”是中国古典文学中常见的意象,本题与“月”的意象相关。

完成①—③题。

①有些诗句无“明月”二字,却写出“明月”之景,下列不具有这一特点的一项是(3分)

A.一轮霜影转庭梧,此夕羁人独向隅。

B.有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

C.暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘

D.皓魄当空宝镜升,云间仙籁寂无声

②“秦时明月汉时关”意思是“秦汉时的明月秦汉时的关”。

下列与这一表现手法相同的一项是(2分)

A.烟笼寒水月笼沙B.明月楼高休独倚

C.一夜飞度镜湖月D.夜吟应觉月光寒

③《红楼梦》中,两位才女中秋月下吟诗,其中一位被称作“多病西施”,她所吟的“冷月葬花魂”诗句,正是其诗意而悲剧的人生的写照。

此才女是(2分)

A.史湘云B.林黛玉C.薛宝钗D.妙玉

【试题答案】①B②A③B

【试题考点】本题考查考生对文学常识的识记能力。

【试题解析】①“有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花”中未涉及月亮。

②“秦时明月汉时关”采用了互文手法,“烟笼寒水月笼沙”的意思是“烟雾笼罩着寒水也笼罩着沙;

月光笼罩着沙也笼罩着寒水”,也一样运用了这种手法。

③原题中有“多病”“葬花”等词,从而确认此才女为林黛玉。

二、本大题共6小题,共29分。

阅读下面的文言文,完成8—13题。

偃虹堤记

有自岳阳至者,以滕侯【

】之书、洞庭之图来告曰:

“愿有所记。

”予发书按图,自岳阳门西距金鸡之右,其外隐然隆高以长者,曰偃虹堤。

问其作而名者,曰:

“吾滕侯之所为也。

”问其所以作之利害,曰:

“洞庭,天下之至险;

而岳阳,荆、潭、黔、蜀四会之冲也。

昔舟之往来湖中者,至无所寓,则皆泊南津,其有事于州者远且劳,而又常有风波之恐、覆溺之虞。

今舟之至者,皆泊堤下,有事于州者近而且无患。

”问其大小之制、用人之力,曰:

“长一千尺,高三十尺,厚加二尺,用民力万有五千五百工,而不逾时以成。

”问其始作之谋,曰:

“州以事上转运使,转运使择其吏之能者行视可否,凡三反复,而又上于朝廷,决之三司,然后曰可,而皆不能易吾侯之议也。

”曰:

“此君子之作也,可以书矣。

”

盖虑于民也深,则其谋始也精,故能用力少而为功多。

夫以百步之堤,御天下至险不测之虞,惠其民而及于荆、潭、黔、蜀,凡往来湖中,无远迩之人皆蒙其利焉。

且岳阳四会之冲,舟之来而止者,日凡有几!

使堤土石幸久不朽,则滕侯之惠利于人物,可以数计哉?

夫事不患于不成,而患于易坏。

盖作者未始不欲其久存,而继者常至于殆废。

自古贤智之士,为其民捍患兴利,其遗迹往往而在。

使其继者皆如始作之心,则民到于今受其赐,天下岂有遗利乎?

此滕侯之所以虑,而欲有纪于后也。

滕侯志大材高,名闻当世。

方朝廷用兵急人之时,常显用之。

而功未及就,退守一州,无所用心,略施其余,以利及物。

夫虑熟谋审力不劳而功倍作事可以为后法一宜书不苟一时之誉思为利于无穷而告来者不以废二宜书岳之民人与湖中之往来者皆欲为滕侯纪三宜书以三宜书不可以不书,乃为之书。

庆历六年某月某日记。

(取材于《欧阳文忠公集》)

注释:

【1】滕侯:

即滕子京,北宋人,屡遭贬黜,其时被贬,任岳州知州。

8.用斜线(/)给上面文言文画波浪线的部分断句(5分)

【试题答案】夫虑熟谋审/力不劳而功倍/作事可以为后法/一宜书/不苟一时之誉/思为利于无穷/而告来者不以废/二宜书/岳之民人与湖中之往来者//皆欲为滕侯纪/三宜书/以三宜书不可以不书

【试题考点】能为文言文断句。

【试题解析】断句前首先要把文章通读几遍,以便对全文内容有整体的感知,把能断开的先断开,然后逐步缩小范围,再集中精力分析难断句,凭借和语境(上下文)的关系,作出相应调整。

找虚词、察对话、依总分、据修辞、对称、反复、辨司式。

本题中所给出的句子中,“一宜书”“二宜书”“三宜书”已经表明了层次,然后通过一些具体的动词和虚词来划分,难度不大。

9.下列语句中,加点词语的解释不正确的一项是(3分)

A.愿有所记愿:

希望

B.覆溺之虞虞:

料想

C.使堤土石幸久不朽使:

假如

D.常显用之常:

曾经

【试题答案】B

【试题考点】理解常见文言实词在文中的含义。

能力等级为理解B。

【试题解析】这类题的解题方法一般有三种:

根据已掌握的实词知识直接判断;

其次是联系学过的课文知识加以辨析;

其三就是运用替代法,把提供的词义置放于句子中,然后根据语境判断正误。

“覆溺之虞”,“虞”的意思是担心、担忧,与上句“风波之恐”的“恐”意思接近。

10.下列对文中语句的理解,不符合文意的一项是(3分)

A.予发书按图

我打开书信并查看洞庭之图

B.问其所以作之利害

问滕侯的建堤动机和修建的利弊

C.皆不能易吾侯之议也

(各级官员)都不能轻视滕侯的具体策划

D.此滕侯之所以虑,而欲有纪于后也

这就是滕侯思虑并想记录下来传告后世的

【试题考点】文言句子的翻译。

【试题解析】“皆不能易吾侯之议也”译为“(他们)都不能改变我们太守的主意”。

“意”在此处应为“改变”意,可结合“不易之论”判断。

11.下列理解和分析,不符合文意的一项是(3分)

A.文章认为,滕侯对偃虹堤的周密策划和精心施工,是出于他对百姓深切的关怀和热爱。

B.古代不少利国利民的工程,由于年深日久缺乏维护,往往成了废弃的遗迹,令人遗憾。

C.滕子京请欧阳修作《偃虹堤记》,是为了记载岳州面貌的改变和百姓安居乐业的情景。

D.《偃虹堤记》是一篇应邀之作,欧阳修在文中借赞美滕侯表达了心中理想的为官之道。

【试题考点】归纳内容要点,概括中心意思。

能力等级为分析综合C。

【试题解析】此题要在准确把握文意的基础上,带着选项回到原文进行比较分析,作出判断。

12.《偃虹堤记》写到“(滕侯)功未及就,退守一州,无所用心,略施其余,以利及物。

”请在方格里填写《岳阳楼记》中内容与之相关的文句。

(3分)

【试题答案】滕子京谪守巴陵郡,越明年,政通人和,百废具(俱)兴。

【试题解析】试题中“而功未及就,退守一州,无所用心,略施其余,以利及物”是指滕子京在仕途不顺的境遇下仍心为百姓,勤于政事,惠及百姓做出一定政绩的具体陈述,与《岳阳楼记》的此句意义相似。

13.欧阳修的《偃虹堤记》和范仲淹的《岳阳楼记》堪称姊妹篇,内容相得益彰。

谈谈你从两篇《记》所抒发的为官情怀中获得的感悟。

(200字左右)(12分)

【试题答案】略

【试题考点】此题考点为对作品进行个性化阅读和有创意的解读。

能力层级为探究F。

【试题解析】感悟角度:

(1)以天下为己任,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

(2)时刻把百姓放在心上,“虑于民也深,则谋其始也精”。

(3)即使自己身处逆境,也要为百姓谋利,有所作为。

三、本大题共1小题,共11分。

14.阅读下面诗歌,完成①—③题。

奉陪郑驸马韦曲【

】

杜甫

韦曲花无赖,家家恼煞人。

绿樽须尽日,白发好禁【

】春。

石角钩衣破,藤梢刺眼新。

何时占丛竹,头戴小乌巾。

【1】韦曲:

唐代长安游览胜地。

杜甫作此诗时,求仕于长安而未果。

【2】禁:

消受。

①下列对本诗的理解,不正确的一项是(3分)

A.诗的首句和辛弃疾的“最喜小儿无赖”,两处“无赖”都传达了作者的喜爱之情。

B.三四句意谓韦曲的满眼春色,让自感老去的诗人也觉得应借酒释怀,消受春光。

C.五六句通过“石角钩衣”、“藤梢刺眼”的细致描写,状写韦曲春去夏来的美景。

D.此诗运用了“反言”,如“恼煞人”,实际是爱煞人,正话反说,有相反相成之趣。

②诗家常借“韦曲”寓兴亡之感。

下列诗句寓有兴亡之感的两项是(4分)

A.杜甫诗中韦曲花,至今无赖尚家家。

(唐·

罗隐《寄南城韦逸人》)

B.当年燕子知何址,但苔深韦曲,草暗斜川。

(宋·

张炎《高阳台》)

C.莫夸韦曲花无赖,独擅终南雨后青。

(元·

虞集《题南野亭》)

D.花气上林春浩渺,酒香韦曲晚氤氲。

(明·

胡应麟《寄朱可大进士》)

E.韦曲杜陵文物尽,眼中多少可儿坟。

(清(此当作明,出题人有误)·

王象巽《游曲江》)

③前人引《南史》注诗中“小乌巾”:

“刘岩隐逸不仕,常著缁衣小乌巾。

”结合这一注解,谈谈诗的最后两句表达了诗人怎样的思想感情。

(4分)

【试题答案】①C②BE

③要点一:

借向往隐居生活表达出对韦曲春景的喜爱(或:

因韦曲春色美景而生隐居山林之情)。

要点二:

隐含求仕未果的复杂心情。

【试题考点】此题考查考生鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力,能力层级为鉴赏评价D级。

【试题解析】①“白发好禁春”意思是满头白发的自己正好消受春天的美景,可见诗歌写的是春天的美景,不是春去夏来。

②B写燕子不知道高阳台的原址,E写韦曲文物已经没有了,只留下满眼坟墓,都表达了兴亡之叹。

A、C、D都是写韦曲的美景。

③“何时占丛竹”表达了作者对归隐的向往,与前面对韦曲美景的赞赏一脉相承。

“头戴小乌巾”运用典故,隐含求仕未果的复杂心情。

四、本大题共3小题,共10分。

阅读下面的文章,完成15—17题。

说到光伏发电,人们往往会想到的是那些巨大的太阳能电池阵列,年轻的朋友们也许会联想到美国电影《变形金刚》中那些具有“超能力”的“汽车人”所配备的能量块。

其实,______________________。

光伏效应就是太阳光射在硅材料上产生电流直接发电,使其能量达到最佳转换的效果。

以硅材料的应用开发形成的产业链条,业内称之为光伏产业。

光伏效应的重要条件就是离不开太阳能资源,而太阳能资源则具有永不枯竭的优势。

光伏发电可以追溯到上个世纪的70年代,由于两次石油危机的影响,光伏发电在发达国家受到高度重视,发展较快。

自1969年法国建成世界上第一座太阳能发电站,太阳能发电的比例在欧美国家逐渐提高,太阳能光伏技术也得到了不断发展。

在太阳能发电系统中,并网发电和独立式发电应用系统已经实实在在地出现在我们的生活之中。

在很多大中型城市、甚至一些偏远地区,太阳能路灯的使用已经很普及,还有住宅区的照明、机场照明、医院照明、公交站牌指示灯等,都可以不依赖城市电网供电,只用太阳能电池组件将光能直接转换成了电能,多余的电量被储存在蓄电池里,待需要时再释放出来。

在特殊天气和自然灾害来临时,光伏发电的独特优势更是显现无遗。

由于各个组成部分相对密闭,且在生产时大都进行了抗强风、暴雨、地震、雪压等极端恶劣天气的试验,在面对灾害时,光伏独立发电产品往往能够平安度过。

当传统电力系统无法供电时,这些太阳能发电设备却可以迅速恢复供电,成为救命的能源。

实践证明,太阳能光伏发电系统的优势,非常适合在偏远山区或牧区应用。

其既可以为农牧民提供家庭用电,又可以驱动水泵灌溉农田。

这些地方光照强、遮挡少、太阳能资源丰富,独立式光伏发电系统的优势得到了充分的发挥。

中国可谓是名副其实的太阳能资源大国,具备了广泛应用光伏发电技术的地理条件。

我国的光照资源主要分布在西北地区。

1平方公里可安装100兆瓦光伏阵列,每年可发电1.5亿度。

我国有荒漠面积108万平方公里,如果开发利用1%的荒漠,就可以发出相当于2003年全国一年的用电量。

丰富的太阳能资源,为光伏发电技术的发展提供了可靠的基础能源。

值得欣慰的是,为鼓励新能源的开发和利用,国家近年内出台了一些关于发展新能源的政策,其中《关于实施金太阳示范工程的通知》已公布实施,2013年更是加快了光伏发电示范项目和相关基础能力建设的步伐。

体现了国家政策对正在起步阶段的光伏发电技术的扶持和鼓励。

(取材于2013年《科技生活》陈雷博的文章)

链接材料:

光伏发电系统的主要部件是太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器。

其特点是可靠性高、使用寿命长、不污染环境、能独立发电又能并网运行,受到各国企业组织的青睐,具有广阔的发展前景。

15.下列是为第一段横线处补写的句子。

其中最能够使文意完整,贯通的一项是(3分)

A.光伏发电是能形成产业规模的B.光伏发电是光伏效应的另一种说法

C.光伏发电的原理是很容易理解的D.光伏发电是光伏效应的一种应用

【试题考点】此题考点为语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动。

【试题解析】前文说的是光伏发电以及一些联想,后文是光伏效应的定义。

横线处必然从光伏发电过渡到光伏效应,故AC选项错误,由后文可知,光伏效应是光伏发电的原理,所以B项错误。

16.下列对文章有关内容(含链接材料)的理解与分析,正确的两项是(4分)

A.光伏发电系统属于新兴的能源产业。

有传统的煤电水电系统无法比拟的优势,受到很多国家高度重视。

B.光伏发电系统中并网发电应用广泛。

所以城市住宅区、机场、医院的照明都可以不依赖城市电网供电。

C.光伏发电系统由太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器构成。

拥有抵御灾害的能力,被称为救命能源。

D.我国荒漠面积非常广阔,太阳能资源丰富,这为光伏发电技术的广泛应用提供了地理条件和基础能源。

E.我国的光伏发电技术十分成熟,可靠性高,具有非常广阔的发展前景,因而得到国家政策的大力扶持。

【试题答案】AD

【试题考点】筛选并整合文中的信息。

能力层级为分析综合C。

【试题解析】可结合对文意的理解,将选项带入原文,找出与原文细微的差别。

“可以不依赖城市网供电”是因为独立发电而不是并网发电,文中链接材料说“能独立发电又能并网运行”,二者是并列关系不是因果关系,故B强加因果。

链接材料说“光伏发电系统的主要部件是太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器”,并没有说光伏发电系统仅仅由太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器构成。

故C项错误。

“我国正在起步阶段的光伏发电技术”显然不可能“十分成熟”,故E错。

17.下列为本文所拟的标题,恰当的一项是(3分)

A.后来居上的光伏发电B.光伏发电纵横谈

C.光伏发电与太阳能B.光伏发电在中国

【试题考点】本题考查对文章的理解、分析与概括能力。

【试题解析】本文未涉及光伏发电对其他能源或者发电系统的超越,故A错;

太阳能是光伏发电系统过程中一个重要条件,本文介绍的是光伏发电,故C错;

本文不止介绍光伏发电在中国的优势,还介绍了光伏发电的原理和应用,故D错。

五、本大题共4小题,共18分。

阅读下面的文章,完成18—21题。

废墟之美

“废墟”在很多中国人的心目中是一个跟文化和美学不相干的贬义词,甚至《现代汉语词典》对“废墟”一词的解释也仅仅是“城市、村庄遭受破坏或灾害后变成的荒凉地方”。

《现代汉语词典》的解释并没有错;

但若用世界知识来衡量,这样的理解就很不够了。

在欧洲,“废墟”的含义自近代以来有了明显的丰富和扩充,这个语词被赋予了更为深厚的内涵。

“废墟”的词义变化是从欧洲的文艺复兴开始的。

早在15世纪,人们从偶然的废墟挖掘中发现了古代希腊、罗马时代那些生机勃勃的壁画、雕塑等绝妙艺术品,受到极大的震撼和鼓舞,于是决心以古代为榜样来复兴文学和艺术。

古代那些巍峨的神庙和宫殿,尽管多半都在战火和天灾中沦为废墟了,但它们依然令人肃然起敬,不仅引起人们思古的幽情,更激发人们对艺术创造的热情。

从那时起,欧洲人就渐渐养成了对所谓“残缺美”的欣赏习惯。

于是各地残破的古建筑遗址越来越成为文学艺术家描写和表现的对象,“文物”的意识也在人们心中萌发了。

废墟的美学价值及品位的提升,另一个重要进程是18世纪末、19世纪初的浪漫主义运动。

这一历史时期,欧洲工业化运动的弊端已开始显现出来,加上启蒙运动中提出的“返归自然”的主张,这些都在浪漫主义运动中引起强烈的反响。

一些浪漫派作家厌恶工业化的喧嚣,缅怀中世纪的田园生活和情调,创作中喜好远古的题材,追求神奇和神秘,爱好废墟的景象。

欧洲常见的古堡遗址很符合他们的审美理想。

第三股推动力量是1820年爱琴海米罗岛上的女性雕塑阿弗洛狄忒,即“断臂维纳斯”的发现。

这尊被认为世界上最美的女性雕塑,多少人想复原她的双臂姿势都以失败告终。

“断臂维纳斯”也由此作为残缺美的经典永远定格,为废墟的残缺美进入美学殿堂提供了有力的依据,使保护废墟遗址成为一种文化行为。

有位外国作家在观赏希腊卫城废墟的时候,发出这样的惊叹:

“那种想象的喜悦,不是所谓的空想的诗,而是悟性的陶醉。

”我国有作家旅欧时也兴发类似的惊叹:

“看到一座古堡废墟耸立在多瑙河畔,就像看到了600年前塞尔维亚人的智慧和力量。

”美学家朱光潜说:

“年代的久远常常使一种最寻常的物体也具有一种美。

”那些遥远年代创造的宏伟的宫殿、陵寝、庙宇、城墙、古桥、古塔等,包含着前人非凡的智慧和巨大的辛劳,不管它毁于兵燹还是天灾,都会引起人们的痛惜,抚残体以思整体,产生心灵的震撼和共鸣,而这种震撼和共鸣就是一个审美的过程。

一见残破的废墟就觉得碍眼,不惜工本修葺一新,这在某种意义上是缺乏文化素养的表现。

重修伟大的长城废墟这一“石头的史诗”,修了一段又一段,然后把这些新长城当作旅游点,吸引游人来看这假古董,这是对国民文物意识的严重误导!

殊不知这种以假乱真的做法,对那些稍有文物意识的游客来说是倒胃口的。

笔者曾多次陪同来自各地的朋友游览长城,人家往往事先就提出要求:

“可不要领我们去看新的长城哦!

”一次我陪两对外国夫妇游览司马台长城,起初我也不知道它是“修旧如旧”过的,以为是被岁月特赦了的。

直到走完最后一个完好的岗楼时,眼前突然出现乱石满地的残破的长城遗迹。

大家不约而同喊了起来:

“长城在这里呢!

”不顾一切地攀爬了起来。

不难理解,人家要瞻仰和领悟的是那尽管残破,却带着岁月沧桑,因而能唤起“悟性的陶醉”的伟大长城废墟,而不是任何用钱就能换来的崭新建筑。

联系近年来重修圆明园的呼声,特别是上世纪90年代以来无数大拆大建事件,不难看出,关于废墟美的意识在有些人那里还是“○”!

(取材于叶廷芳《保护废墟,欣赏废墟之美》)

18.下列对文章内容的理解,不正确的两项是(4分)

A.作者写作本文的目的之一是纠正《现代汉语词典》中对“废墟”这一语词的错误理解。

B.中国的长城废墟中凝聚岁月沧桑,如同希腊卫城废墟一样,给人一种“悟性的陶醉”。

C.废墟遗存往往透露着前人的非凡智慧和巨大辛劳,从而带给后人以心灵的震撼和共鸣。

D.对废墟的认知事关国人审美意识的改进,也有利于“修旧如旧”文物保护观念的普及。

E.文章既蕴含着历史感兴,也渗透了现实关怀,表达了作者对提升民族文化素质的热望。

能力层级为分析综合C

【试题解析】“现代汉语词典的解释并没有错,但是若用世界知