草蛇与灰线Word格式文档下载.docx

《草蛇与灰线Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《草蛇与灰线Word格式文档下载.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

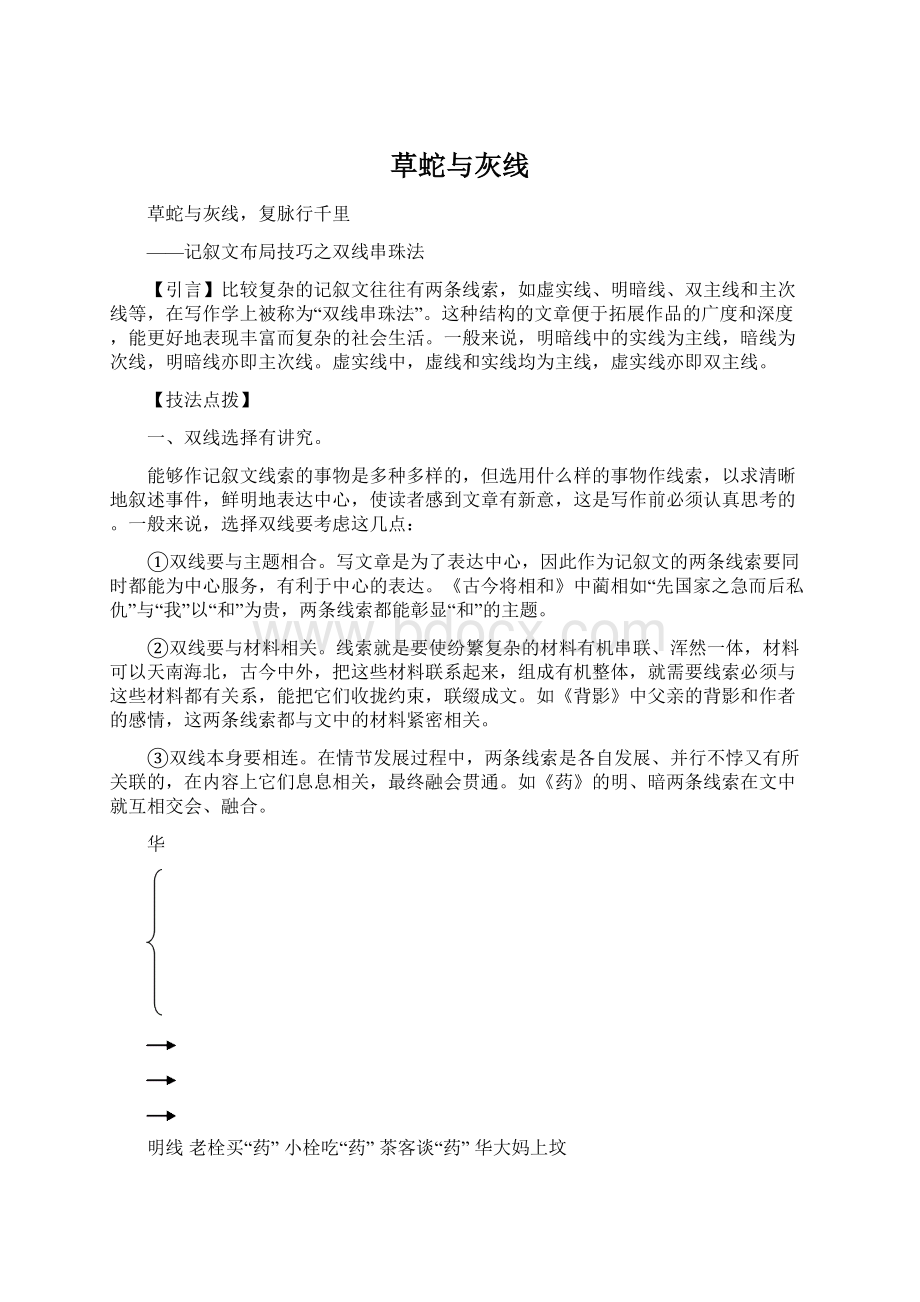

一个为革命献身,母亲不理解;

一个被愚昧吞噬,母亲不知道。

作者用暗示设计一条暗线,大大深化了小说的主题:

如果单写华家的故事,只能反映当时群众的愚昧落后;

如果单写夏家的故事,只能赞扬当时民主主义革命者的斗争精神;

而用明暗线索结构则说明革命者只有唤醒民众,才能取得革命的胜利,这才是实现民主、救治社会的真正“良药”。

二、双线写作有门道。

首先,线索在语言上是有标志的。

线索是文章的脉络,它贯穿文章始终,必须依赖于与内容本身的内在联系。

这种联系往往用语言标志予以点明,如采用某个词语从头至尾反复出现,或用指代内容相同的词语代替,如《药》的暗示艺术:

(1)标题暗示

小说的标题为何取一个“药”字?

阅读小说,品味思之,方知“药”字之妙。

它不仅只是实指华老栓愚昧地把“人血馒头”当作治儿子痨病的“良药”,而且更有作者匠心独运的暗示的寓意:

当今急于要治的“病”不是华小栓肉体上的痨病,而是整个国民的“精神病”,因此华老栓的药不是治病的“良药”;

夏瑜的个人奋斗也不是“治病”的“良药”;

革命者只有唤醒民众,才是推翻黑暗社会、拯球国民的“良药”。

可见,由于《药》的暗示艺术,便表达了极其深刻的题旨,可谓着一字而“尽得风流”。

(2)线索暗示

(3)人名暗示

《药》中“华家”和“夏家”合称为“华夏”,“中华民族”又称“华夏民族”。

夏瑜的“瑜”和鲁迅的同乡秋瑾的“瑾”同为美玉,不仅暗示真实的革命者秋瑾,而且暗示他是华夏民族的精英。

老栓小栓中一“栓”有捆绑、束缚、堵塞之意。

康大叔即使身体健硕,也只是一个刀斧手、刽子手,是反动统治的的工具。

牢头“红眼睛阿义”名为“义”,却没有思想、缺少仁义,只会敲榨、勒索狱中囚犯。

至于夏三爷更是用下三流的手段出卖亲求荣,下流无耻。

驼背五少爷、花白胡子等是病态社会中畸形儿。

(4)人物暗示

《药》中的每一个人物都有深刻的暗示意义。

华老栓,暗示父辈的愚昧落后,而华小栓的命运则暗示由于父母的愚昧而造成下一代的悲剧。

夏瑜的遭遇,暗示了当时革命者脱离群众,不被群众所理解的悲哀。

康大叔这个刽子手的形象,暗示着统治者帮凶是何等凶残、丑恶。

华大妈、夏四奶奶,则暗示了做母亲的也不知道儿子是怎么死的可悲现实!

至于茶客中的“花白胡子”和“二十多岁的人”,则暗示了从老到少的群众的麻木不仁。

作者用人物暗示了严峻的现实和悲惨命运,意在“引起疗救的注意”,催人警醒。

(5)环境、景物暗示

小说开头写“秋天的后半夜……什么都睡着”和后面的“街上黑沉沉的一无所有……可是一只也没有有叫”。

这两段环境描写至少有三个方面的暗示作用:

①这种异常单调和阴暗的环境、景物,与华老栓爽快和充满希望的心情,形成十分鲜明的对照,暗示华老栓希望破灭的必然性;

②为夏瑜的牺牲制造孤寂肃杀的气氛,暗示革命者脱离群众的悲哀;

③暗示当时的社会现实的阴暗、凄凉和恐怖。

又如第四部分写夏瑜的坟上“分明有一圈红白的花,围着那尖圆的坟顶”,这不被夏四奶奶理解的花圈,正是作者精心设计的暗示笔法。

它暗示了尽管反动派对革命者进行残酷镇压,还是有人在纪念革命烈士,革命者并没有被斩尽杀绝,革命的火种是扑不灭的,这样给人以希望和鼓舞。

其次,双线布置要有张有弛,不蔓不枝。

布置线索时,既要考虑单个线索串联起的材料,蕴含于文章内容之中,又要考虑双线之间的内在联系,谁先谁后,谁隐谁现,都要一一仔细拿捏。

总之,记叙文布局之双线串珠法,或虚实结合,或明暗相照,或主次携行,或平行发展,若断如续,时有时无,虚实相生,显隐互见,如草蛇与灰线,复脉行千里。

无论是哪种方式,都必须服从于文章的内容,有利于突出主旨,使文章中心不蔓不枝,切不可为形式而形式。

写出事件的波澜

生活是复杂的,人的性格、命运也是丰富多彩的。

准确把握生活的本质,写出生活与人的复杂性,将人在社会生活中的彷徨、矛盾、喜悦、欢愉恰当地反映在写作中,就有了文章的波澜。

社会生活千变万化,写作也应该采用峰回路转、摇曳多姿的艺术手法。

从这个意义上讲,文章的波澜也是作者对生活的深刻理解和感悟的呈现。

然而,作为一种写作技巧,文章波澜的形成关键还在于作者对生活事件的巧妙处理和对写作技法的熟练驾驭。

我们先来欣赏短文《尴尬瞬间》片段:

我对已搬来一星期却仍“不识庐山真面目”的新邻居很是好奇,总想一睹其芳容。

终于有一天,隔壁传出开门的声音,机不可失,赶快开门一看,哇!

好一位秀发披肩清纯的现代淑女!

当我还在上上下下饱餐秀色时,忽然传来一声河东狮吼:

“见鬼,瞅什么瞅,没见过人哪?

”唬得我心里发毛,灰溜溜地关了门。

一天,我正要下楼,楼下传来脚步声,糟糕“见鬼”来了,真是冤家路窄。

无奈只好昂首阔步视而不见,下楼如履平地,一脚踏了三个台阶,结果可想而知——让“见鬼”笑了个够,而自己由于“光荣负伤”在床上趴了好几个星期,狠狠发誓与“见鬼”誓不两立。

几天后,突然有人敲门,一看是“见鬼”。

“你的腿怎么样了?

”满脸灿烂的笑容和关切的神情让我如坠五里雾中又受宠若惊:

“没……没事了。

”“那么可以帮我扛煤气罐吗?

”

“我”因好奇而想一睹“芳容”,一声“河东狮吼”却让好奇心顿无,进而生厌;

之后,冤家路窄,一个跟头引来一顿好笑,“我”“狠狠之情”渐起;

转而,一声问侯刚刚将“狠狠之情”淡化,一句“扛煤气罐”又让感激化为厌恶。

这段文字深得行文曲折之妙,喜厌交替,转化自然,作者以多变的节奏将这段故事写得峰回路、扣人心弦。

写作时,如何才能达到这样的效果呢?

1.巧设悬念,暗布疑阵。

悬念在一切叙事文学中都具有神奇的魅力,而且悬念的奥妙早被清代的李渔一语道破:

悬念就是“令人揣摩下文,不知此事如何结果”,“使人想不到、猜不着就是好戏法、好戏文”。

设置悬念有倒叙设悬、反差设悬等种种方法,但都是把故事、情节、人物、命运推向关键时刻却又故意岔开不作交代,或说出一个奇怪现象又不讲明原因,把读者推向一个欲罢不能、急切期待的心理状态中。

何为的《第二次考试》中写的声乐教授苏林发现初试成绩十分优异的考生陈伊玲复试时令人“大失所望”的反差悬殊、违背常理的现象,不仅让苏林教授大惑不解,就是连读者也疑窦顿生。

令人更为疑惑的是,陈伊玲考试失利后却不怨不恨飘然而去,读者本来就悬着的心被越吊越高。

主人公前后截然不同的表现构成了强烈的反差,发人深省,勾起了读者急切的阅读欲望。

2.草蛇灰线,前伏后应。

古典名著《红楼梦》叙事宏大,人物繁多,然而前伏后应,安排周密,脂砚斋评点时说它于前回叙事字字应,于后来叙事语语伏;

说它“草蛇灰线,伏线于千里之外”。

如开篇的十二支曲就高度概括地伏下了金陵十二钗人生命运的结局。

所谓“草蛇灰线”是指行文时形断实连、前伏后应的表达技巧。

这种技法能令读者在开始时对文章所展现的事物有个大概的了解,随着阅读的深入逐步明白,过后方领悟其来龙去脉。

所叙的事情由模糊而渐清晰,既不流于呆板直露,又不觉得突然,让读者在探寻中了解,更符合人们的阅读习惯。

3.结尾蓄势,着力突转。

突转指的是情节的突然转变。

它是通过运用蓄势的手法,层层铺垫,步步烘托,多方萦回迂曲,造成一种引而不发又一触即发的情境;

然后笔峰一转,造成情节的曲折。

这种反常的转折,有时完全超出了人们所预料的正确轨道,引起读者惊奇的感觉,往往给人一种动人心魄的力量。

我们可以信手拈来一些着力突转的例子。

美国欧·

亨利的小说《麦琪的礼物》就是这样的典范。

圣诞节来临,一对一贫如洗又深深相爱的夫妇为了互赠对方一件礼物,妻子剪去一头长发为丈夫买了一个怀表链,而丈夫卖掉了唯一值钱的怀表为心爱的妻子买了一个精美的发卡。

故事在尴尬的巧合中结束了,这种巧合使得物质上一无所有的青年夫妇更加深切地感受到对方无私的爱,读者也在这突转的巧合中被主人公真挚的爱深深打动了。

让作文灵动飞扬

一、文中有“我”

简单地说,文中有“我”是指表露自我真情,写出独到感悟,表达独立见解,张扬语言个性。

叙事类文章中有“我”的存在,则文章情真事真,富有感染力。

朱自清的《背影》、史铁生的《我与地坛》等叙事类散文都是至情至性的有“我”之作。

正因为有了“我”的独到感悟和体味,这些文章才具有了独特的魅力。

同样,议论文也要文中有“我”,也要有“我”的独到见解。

文中有“我”,离不开个性化的语言。

比如下面的考场作文片段:

妈妈,我长大了,足够坚强,足够照顾自己,所以,您不要在我感冒的时候拿药来喂我。

您看,您那温柔地抚摸我的头,我就真的低下了头,顺势向前,靠在您的胸口上,眼泪从眼角飘过……

我的朋友,不要用这样同情的眼神看着我!

不就是很努力很努力可还是没有取得好成绩吗?

你不要用手搂着我的肩膀轻轻地拍。

你看,你一拍,我的头就真的低到了胸口,额头重重地耷拉在你的肩上,眼角的雨悄然而落……

妈妈!

朋友!

你们一定看过向日葵吧,它靠近花盘处的茎总是弯曲的,可它依然朝着阳光的方向——就像我,即使低头也要朝着爱的方向,但并不妨碍我显示我的成长、我的坚强!

作者借助两个画面,饱含深情而又拿捏有度地表现了一个主题:

一个人可以向亲情友情低头甚至垂泪,但并不妨碍他成为一个坚强的人。

文章立意高远而深刻,情感丰富而深沉,极富个性化,可以说真正做到了“文中有‘我’”。

二、关注细节

细节是指生活中的细微而又具体的典型情节。

作家李准曾经说过:

“没有细节就不可能有艺术作品,真实的细节描写是塑造人物,达到典型化的重要手段。

”好的细节描写能增强文章的生动性、真实感,让笔下的人物形象更丰满,让文章更富有生活气息。

有一次我拉着她陪我看《奋斗》:

陆涛的房子买到手了,260平米的高挡别墅,装修豪华。

一直有些精神不振的妈妈突然来了劲,黯淡得几近无光的眼神倏地射出两道强光,然后那两道强光均匀地铺散到屏幕上的每一个角落。

“这房子真好啊——”妈妈撇着嘴啧啧地赞叹,“啧啧,好大哟!

文中画线句子写得真切、细腻、传神,真实地再现了人物的心理和性格特点,给读者的印象格外深刻。

其实,细节描写也没有什么高深的诀窍,只不过是把平时生活中那些熟视无睹的场景画面写得真切细致些罢了。

而许多同学在作文中往往忽略了这一点,常常满足于平铺直叙,这就永远不可能使文章出彩。

三、预约灵感

写作灵感是写作活动中激情突然涌现、创造性思维爆发的心理现象。

它可以是一个词语的妙用,如“水很活泼”中“活泼”的妙用;

也可以是一个意境的点染,如“无言独上西楼,月如钩”中“西楼”和“月”构成的意境;

也可以是一种精美的构思。

从灵感产生的情形看,至少有两种适用于中学生。

一是由相似联想、借鉴感悟引发灵感。

茅盾借白杨树的特点象征北方抗日军民的精神意志,这是相似联想;

鲁迅先生的《狂人日记》则借鉴了果戈里同名小说的思路和写法,古代诗词中化用前人诗句的例子更是举不胜举,这是借鉴感悟。

所以,训练自己有阅读中运用相似联想、借鉴感悟等方式进而引发灵感,也应该是一种行之有效的办法。

如一位同学由“老鹰捉小鸡”游戏中“母鸡”总是要快速跑动才能保证自己的“孩子”不被“老鹰”叼去,联想到自己的母亲正是因为平时生活中动作迅疾、风风火火,才给自己营造了一个舒适之家。

于是她在作文中感叹道:

“母亲又何尝不是一只母鸡?

”“是啊,做母鸡只能快快跑。

”她以“母鸡快跑”为题来抒发自己对母亲的理解和挚爱。

这一构思就是由相似联想引发的灵感,也是文章灵动出彩的重要原因。

二是在自主体验和专注思考中激发灵感。

灵感出现之前,必须有一个积累的过程,有了切身的生活体验,有了较长时间的专注思考,才可能有灵感的“光临”。

比如一篇以“自然和心境”为主题的材料作文,一位同学写道:

很多次放假,我都会把书桌搬到阳台上去,即便有风,因为有阳光有存在,我也不会感到寒冷。

那一缕缕阳光像一条条金色的绸带轻轻地从花盆间滑落在我的书页上,薄薄的,我用手去触摸它,只感觉很柔和。

……与其说是陶醉在文字的舞蹈中,还不如说是沉醉于这柔和的阳光里……

不难发现,如果没有切身体验,没有思考和感悟,是写不出如此灵动的文字的。

期中考试语言表达与作文评卷情况:

第20题:

比喻句,比喻恰当2分,句式整齐2分

学生答案:

体操是翩若惊鸿之美,游泳是矫如游龙之美,射箭是长虹贯日之美,跳远是猎豹轻跃之美,帆船是海上飞豚之美,花样滑冰是仙鹤起舞之美,乒乓球是双龙戏珠之美,马拉松是万马奔腾之美。

问题:

1.半数以上同学没有注意这里要用比喻修辞,个别同学句式不整齐,写成“·

·

的美”。

2.没有体现出“美”,如“射箭是一箭穿心之美”

3.要模仿的句子着重于运动的外在美,而有的同学的答案指向的是内在的精神美,如“长跑是愚公移山之美”

4.没有注意奥运会这一前提,如“跳伞是大鹏展翅之美”

5.比喻不当,如“跳高是翱翔天际之美”“跳高是一飞冲天之美”“足球是行云流水之美”

第21题:

每道题礼貌1分,文雅1分。

用词不当、语句不通扣1分,若是关键词错误则0分(错别字非常多);

没有读懂语境,错误置换语境0分。

(1)请到寒舍小聚,我恭候您大驾光临

语境错误置换1:

理解成客人来了之后,主人的欢迎词,如“欢迎光临寒舍”“欢迎参观”“大驾光临,有失远迎”

语境错误置换:

理解成去朋友家做客,如“专程来拜访你”

表意不完整,没有表明“请”之意,如“恭候你们的光临”“你的到来使我家蓬荜生辉”

错误用词例举:

莅临、“小坐一会儿”、“诚邀您登临府上”、“欢迎拜访”,90%的人将“赏脸”写成“赏面”,“蓬荜生辉”80%的人写错,“别室”

(2)一点薄礼,不成敬意,还请笑纳。

理解成向主人告别时奉上礼物,如“感谢您的盛情款待,来而不往非礼也,请你收下这份礼物”

语境错误置换2:

题目要求“为免主人客气推辞”,但是学生答成主人推辞礼物后客人的回答,或者是主人感谢礼物后客人的话,如“请您不要客气了,请收下礼物吧!

”“礼轻情义重,不必客气”“小小心意,不足挂齿”“小小心意,请不要见怪”“区区小礼,何必推辞,你就收下吧!

错误用词用句例举:

“请务必收下”“这东西我们放在家里没有用,拿来给你”

作文评分:

材料理解:

富翁的故事反面揭示家与财富、房子无关,战乱中难民的故事正面揭示家是亲人亲情的依托,二者结合可以理解为:

真正的家是精神范畴的,与有形的物质无关。

只要通过情节或故事阐释这种理念就是切题的。

亮色展示:

1.标题有文采或能揭示主旨或引人联想。

如《家中常亮红绿灯》《此心安处是吾家》《家,爱的磁场》《邻家饭不香》《生长的光芒》

2.主旨揭示用语精辟凝炼。

如:

有爱才有家,家中有爱,才令人向往。

失去家园的游子是悲惨的,因为他失去了生存下去的勇气;

有家可归是游子战胜一切艰难险阻的无穷的动力。

家是亲人之间平凡细节汇聚的场所,更是爱生存的营养液。

主旨评判把握尺度:

1.最好的是清晰而深刻:

叙写了家中发生的事件,通过事件细节能揭示家的价值或意义,如家是人与人和谐交流爱意的不设防的天空,是无形的。

叙写内容可以是有血缘亲人组成的有形家庭之间发生的事情,也可以是熟人之间发生的传递爱意的事件,也可以是人民与国家之间发生的体现大爱精神的事件,但家的价值一定要揭示。

评分46--50

2.一般好的是立足点是家,也就是只是交代在家中发生的事,而没有揭示家的意义,虽然突出了家的重要性,但自己描述的家具备何种特色,语焉不详。

如很多考生都写了上次月考考得不好,心理惶恐不敢见家人,可回到家里后,父母很温和很大方地安慰自己并鼓励自己忘记过去。

然后就说家是自己的避风港了事,应该要进一步揭示为什么你到了家受到这种待遇就心平气和、温暖了呢,如升华为“家是人与人之间互相理解扶持,互相激励关爱的,是每个人乐观前行的加油站”就可以上档次了。

评分42—45

3.合格的是交代了在宿舍、操场或教室发生的一些充满鼓励或友爱的事,然后就结尾:

这也是我的家。

对于为什么你自己把它与家等同的原因未揭示,也就是精神层面的内涵未点出。

评分36—41

发展分的赋分角度:

1.卷面整洁,字体端正给5分

2.引用得体,表意流畅,拟题有文采给8分

3.结构有整体意识,情节有曲折感,细节能暗示主旨且有生动感给10分

存在的问题:

1.卷面普遍较差,缺乏情理结合叙事抒情的意识,不能落实记叙文是通过叙事或塑造人物精神特点来感染人的基本要求。

2.普遍谈论家给了我什么,或自己从家中索取了什么;

没人换一种思维说说我给了家什么,所以,叙述显得单调平板,主旨也显得统一化,出不了新意。

3.文体意识淡化,出现较多模式化文章,三个镜头加一个首尾,导致情不真、理不清、事不明的“三不”文章,这是一种凑字数,易给阅卷老师带来审美疲劳的生不生死不死的文章。

教学建议:

记叙文重在“真”,用真情叙写往事,用正确的价值观评价往事,用灵活的笔法描绘往事,用精辟的语言点化往事的收获。

回忆是为了进步,而不是为了休息,甚至倒退。

高分作文选登

牵手

一次又一次的牵手,总使手心倍感温暖,总使内心的涟漪泛起,感慨来回荡漾,久久不平息。

每一个曾与家人牵过手的人都会明白,手心的温暖源于家对我们的抚慰,泛起的涟漪寄托着对家深深的眷念。

入秋的某个夜晚,我和妈妈,外公外婆四人来到一个蛮热闹的公园中散步,爸爸出差在外头,家里我们四人就经常趁闲暇走走。

小径上像往常一样有许多人在徘徊,他们或是上了年纪的老夫妻,或是年轻的伴侣,都是两个两个亲密地牵手而行,也或是一个温馨的大家庭悠闲地边谈论什么边走着。

道旁花儿的芬芳中仿佛也蕴含着家的和睦与温馨。

妈妈不知道从什么时候开始已拉住了外公的手,不,是双手把外公的手紧紧搂在一旁。

仿佛是害怕外公一路走着走着就忘记了方向,也或许是害怕外公看到什么新奇的就急着去独个儿乱窜。

妈妈深知有点顽皮的外公需要人管束着,就对他看守得格外周到。

“瞧,这种花开得正是时候,我们在家也种点怎么样?

”妈妈在旁听了只是笑而不答,依然把他的手紧紧牵住。

霎那间,我的手不知道被什么拽了一下,扭头一看,原来是外婆拉住了我的手。

“有车子驶过来,小心!

”“哦。

”我的心顿时也和手一样,不知道被什么紧紧揪住。

就这样,外婆也紧紧抓住我的手在路上走着。

我的手背触摸到外婆的手掌心,切肤地感觉到外婆的手掌如砂纸一般粗糙不堪,那一层皮是可怜的柔弱单薄,隐隐约约透出冰凉来,让我不禁一阵心酸。

只是外婆那瘦小的手依然健壮有力地把我那粗阔的手掌攥住,令我惊讶和震颤。

外婆脸上慈祥的微笑十几年未变,她也确乎是一直默默把我当作十几年前那一个被她抱在怀中,牵着小手走路的孩子一样。

我小声地对外婆说:

“外婆,还是让我来牵着你走吧。

”我的话似乎惊扰了外婆沉浸着的美梦,外婆仍是那慈祥的笑容。

这一次我总算是真的牵着外婆的手走路了,我小心翼翼地把她的手轻轻地握在了手心,带着她走好每一步。

夜色已晚,我和妈妈与外公外婆道别了。

本想送他们回家,但看到外公紧紧牵着外婆的手,领着她谨慎地躲开车辆穿过人行道,两人紧密地靠在一块儿走,我们也就格外放心了。

于是我也牵起了妈妈的手,走在寂静的夜晚里,心中生起了对爸爸的牵挂。

我想,也许一去不复返的时光总要带走些什么,但却也始终无法分开那些动人的紧紧的牵手。

家在哪,家在那每一次与家人的牵手中,永久温暖着你我的心。

每周快译

文言选段

1.曹冲称象

曹冲生五六岁,智意所及,有若成人之智。

时孙权曾致巨象,太祖欲知其斤重,访之群下,咸莫能出其理。

冲曰:

“置象大船之上,而刻其水痕所至,称物以载之,则校可知。

”太祖悦,即施行焉。

(选自《三国志》)

2.商鞅立木建信

令既具,未布,恐民之不信己,乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。

民怪之,莫敢徙。

复曰:

“能徙者予五十金。

”有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。

卒下令。

(选自《史记》)

3.自相矛盾

人有鬻矛与盾者,誉其盾之坚,物莫能陷也,俄而又誉其矛曰:

“吾矛之利,物无不陷也。

”人应之曰:

“以子之矛陷子之盾何如?

”其人弗能应也。

(选自《韩非子》)

4.义犬救主

华隆好弋猎。

畜一犬,号曰“的尾”,每将自随。

隆后至江边,被一大蛇围绕周身。

犬遂咋蛇死焉。

而华隆僵仆无所知矣。

犬彷徨嗥吠,往复路间。

家人怪其如此,因随犬往。

隆闷绝委地。

载归家,二日乃苏。

隆未苏之间,犬终不食。

自此爱惜,如同于亲戚焉。

(选自《太平广记》)

5.荆人袭宋

荆人欲袭宋,使人先表澭水。

澭水暴益,荆人弗知,循表而夜涉,溺死者千有余人,军惊而坏都舍。

向其先表之时可导也,今水已变而益多矣,荆人尚犹循表而导之,此其所以败也。

(选自《吕氏春秋》)

6.劳于读书,逸于作文

读书如销铜,聚铜入炉,大鞴扇之,不销不止,极用费力。

作文如铸器,铜既销矣,随模铸器,一冶即成,只要识模,全不费力。

所谓劳于读书,逸于作文者此也。

(选自《程氏家塾读书分年日程》)

7.为者常成,行者常至

梁丘据谓晏子曰:

“吾至死不及夫子矣。

”晏子曰:

“婴闻之:

为者常成,行者常至。

婴非有异于人也,常为而不置,常行而不休而已矣。

”

(选自《初潭集》)

8.明日歌

后生家每临事,辄曰:

“吾不会做。

”此大谬也。

凡事做则会,不做则安能会也?

又,做一事,辄曰:

“且待明日。

”此亦大谬也。

凡事要做则做,若一味因循,大误终身。

家鹤滩先生有《明日歌》最妙,附记于此:

“明日复明日,明日何其多。

我生待明日,万事成蹉跎!

世人苦被明日累,春去秋来老将至。

朝看水东流,暮看日西坠。

百年明日能