中考科学总复习化学部分知识点整理汇编.doc

《中考科学总复习化学部分知识点整理汇编.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考科学总复习化学部分知识点整理汇编.doc(62页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中考总复习物质科学

(二)知识点汇编

一、物质的构成

(1)分子是构成物质的一种微粒

(2)据估算,一滴水中含有的分子数大约为1000000000000000000000(一共有21个零)【重点:

分子个数的计算(用科学计数法)】

(3)分子之间有空隙,一般来说,固态分子之间空隙较小

(4)分子处于不停的无规则的运动之中

(5)从一处到另一处的现象叫做扩散

(6)扩散现象说明了物质的分子都在不停的做无规则运动。

由于分子的运动跟温度有关,所以,分子的这种无规则运动又叫做分子的热运动(thermalmovement)

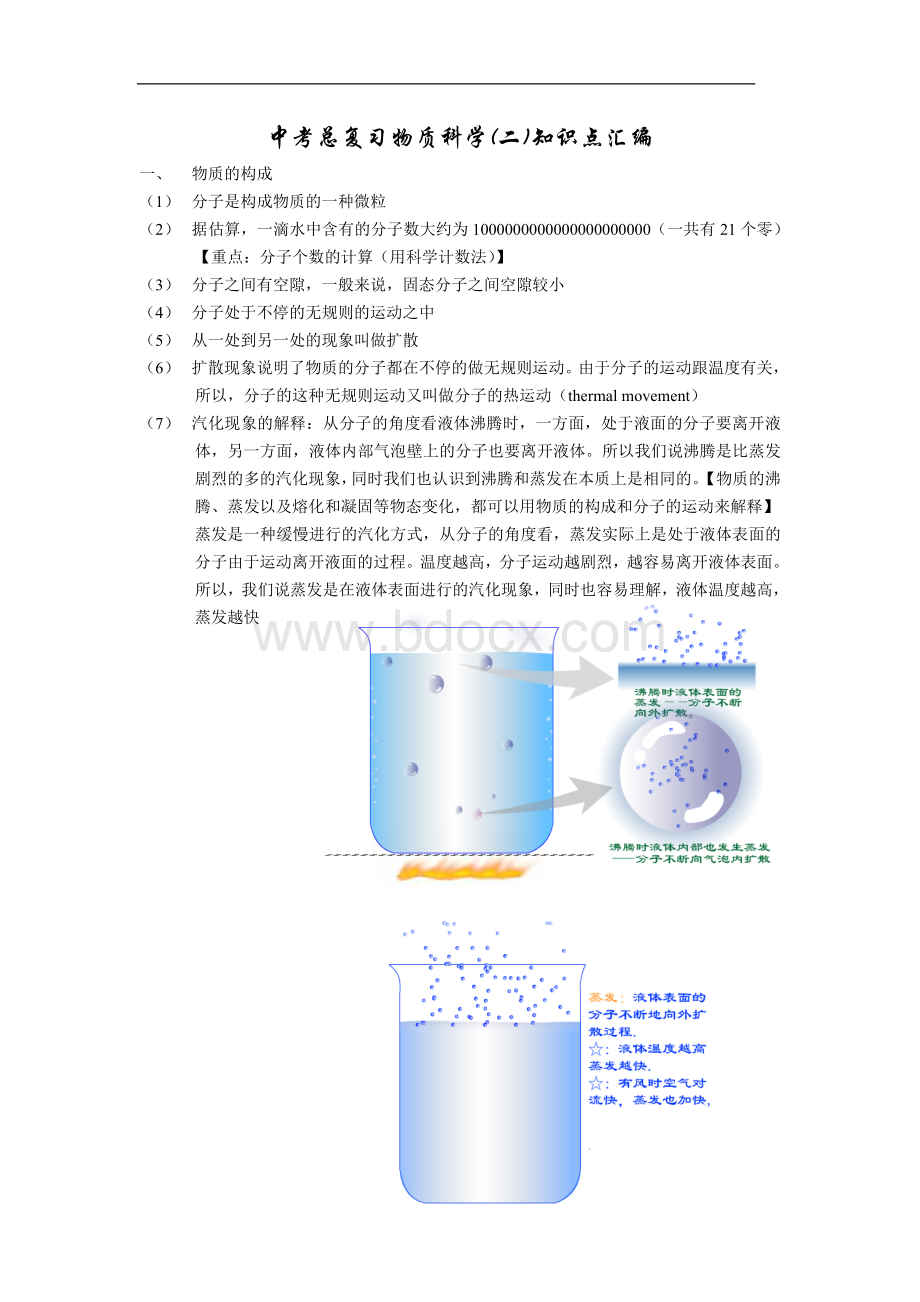

(7)汽化现象的解释:

从分子的角度看液体沸腾时,一方面,处于液面的分子要离开液体,另一方面,液体内部气泡壁上的分子也要离开液体。

所以我们说沸腾是比蒸发剧烈的多的汽化现象,同时我们也认识到沸腾和蒸发在本质上是相同的。

【物质的沸腾、蒸发以及熔化和凝固等物态变化,都可以用物质的构成和分子的运动来解释】

蒸发是一种缓慢进行的汽化方式,从分子的角度看,蒸发实际上是处于液体表面的分子由于运动离开液面的过程。

温度越高,分子运动越剧烈,越容易离开液体表面。

所以,我们说蒸发是在液体表面进行的汽化现象,同时也容易理解,液体温度越高,蒸发越快

二、物质的溶解性

(1)在一定条件下,物质能够溶解的数量是有限的

(2)相同的条件下,不同的物质溶解能力不同

(3)物质的溶解能力并不是固定不变的,它会随着外界条件(如:

温度)的变化而变化

(4)气体也可以溶解在液体中,液体温度越高,气体的溶解能力越弱

三、物理性质和化学性质

(1)物质只是从一种状态变成另一种状态,而没有产生新物质,我们把这种变化叫做物理变化(physicalchange)

(2)在有些变化中,参与变化过程的物质从一种物质变成了另一种新的物质,我们把这种变化叫做化学变化(chemicalchange)

(3)物理变化和化学变化的事例:

物理变化

化学变化

冰山消融

钢铁生锈

物体受热后膨胀

木炭在燃烧

水的三态变化

炸药爆炸

(4)化学变化时同时会伴有物理变化,物理变化的同时不可能会伴有化学变化

(5)物理变化和化学变化的主要观察步骤:

变化前

物质的色、态、味

变化时

物质发生的主要现象

变化后

物质的色、态、味和变化前对比

(6)物理性质是物质不需要发生化学变化就可以表现出来的性质;化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质

(7)物理性质和化学性质的事例:

物理性质

化学性质

颜色

酸性

状态

碱性

气味

可燃性

熔点

氧化性

沸点

还原性

可塑性

毒性

延展性

···

导电性

···

导热性

···

(8)我们平时遇到的物质,有的具有酸性,有的具有碱性。

食醋是一种酸溶液,具有酸性。

盐酸、硫酸、硝酸等都是酸。

不同的酸性物质的酸性强度时不同的

(9)常见的碱性物质有氢氧化钠、氢氧化钙、氢氧化钾、氢氧化钡、氨水等

【碱和酸都具有很强的腐蚀性,使用它们时千万不要直接接触】

(10)物质的酸碱性的测定:

a.石蕊试液:

①石蕊试液可以测定物质的酸碱性,但不能够反映酸碱性的强弱

②实验表明:

酸溶液能是紫色石蕊试液变红色,碱性溶液能使紫色石蕊试液变蓝色

b.pH试纸:

①测定物质酸碱性最常用、最简单的方法就是使用pH试纸。

这种试纸在酸碱性强弱不同的溶液里会显出不同的颜色。

②测定的方法:

用洁净的玻璃棒蘸取被测试的溶液,滴在pH试纸上。

将试纸显示的颜色与标准比色卡对照,看一看与那一种颜色最接近,从而确定被测溶液的pH。

根据pH便可以判断溶液的酸碱性强弱

③pH的数值反映的是物质酸碱性强弱的标志,它的范围通常在0~14之间。

pH数值越低,酸性越强;pH数值越高,碱性越强;pH数值等于7的物质呈中性

四、水的组成

(1)电解水的实验

a.在水电解器的玻璃管里注满水,接通直流电;

b.可以观察到:

两个电极上出现气泡,两玻璃管内液面下降;

c.用点燃的火柴接触液面下降较多(即产生气体体积较多)的玻璃管尖嘴,慢慢打开活塞,观察到气体能燃烧(火焰呈淡蓝色,点燃时发出一声轻微的爆鸣声),这个玻璃管中产生的是氢气;用带火星木条接近液面下降较少的玻璃管尖端,慢慢打开活塞,观察到带火星的木条复燃,这是氧气;

d.产生氢气的那个电极是阴(负)极,产生氧气的那个电极是阳(正)极;

e.通过精确实验测得电解水时,产生的氢气和氧气的体积比是2:

1。

(2)电解水的实验说明水在通电条件下,生成氢气和氧气,

这个过程的文字表达式为水氢气+氧气。

(3)实验结论:

氢气中的氢和氧气中的氧是从水中产生的,所以水是由氢和氧组成的。

五、物质在水中的分散状况

(1)溶质、溶剂和溶液

a.被溶解的物质称为溶质;

b.能溶解其他物质的物质称为溶剂;

c.溶液是由一种或一种以上物质分散到另一种物质中形成的均一、稳定的混合物。

溶液的特征是均一、稳定。

均一性是指溶液内部各处性质相同;稳定性是指外界条件不变,溶质和溶剂不会分离;溶液由溶质和溶剂组成,所以溶液一定是混合物。

溶液中溶质和溶剂的判定。

a.固体、气体溶于液体时,溶质是固体、气体,溶剂是液体;

b.两种液体互溶时,一般情况下量多者为溶剂,量少者为溶质;但有水时,不论水的多少,水是溶剂。

水是最常见的、也是较好的溶剂。

日常生活中除水外,常用的溶剂有酒精、汽油等。

(2)悬浊液和乳浊液

a.悬浊液是固体小颗粒悬浮在液体里而形成的物质,如泥水就是悬浊液。

b.乳浊液是小液滴分散到液体里形成的物质,如牛奶就是乳浊液。

c.悬浊液和乳浊液合称浊液,它们的特点是不均一、不稳定。

(3)溶液与悬浊液、乳浊液的比较

名称

特征

溶液

悬浊液

乳浊液

形成过程

固、液、气溶解在液体中

固体颗粒分散在液体中

小液滴分散在液体里

稳定性

稳定

不稳定

不稳定

长期放置

均一

不均一,分层

不均一,分层

六、物质在水中的溶解

(1)饱和溶液和不饱和溶液

a.涵义:

在一定温度下,在一定量的溶剂里不能再溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的饱和溶液;还能继续溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的不饱和溶液。

b.在描述饱和溶液和不饱和溶液的时候,一定要强调:

(1)一定温度;

(2)一定量的溶剂;(3)某种溶质。

c.饱和溶液和不饱和溶液间的相互转化。

(对大多数固体物质而言,)

不饱和溶液饱和溶液

对熟石灰这类物质而言:

在不饱和溶液和饱和溶液间的相互转化中,改变温度则与上述物质相反。

(2)浓溶液和稀溶液

a.人们常把溶有较多溶质的溶液称为浓溶液,溶有较少溶质的溶液称为稀溶液。

b.溶液的浓和稀是溶质在溶液中含量的多少,它与温度的变化、溶剂量的多少无关,不受条件的限制。

饱和溶液和不饱和溶液则是指溶质的溶解是否达到最大程度,要受温度和溶剂量两个条件的制约。

①浓溶液不一定是饱和溶液,稀溶液不一定是不饱和溶液;

②对于同一种溶质和溶剂的溶液来说,在一定温度下的饱和溶液一定比不饱和溶液浓一些。

(3)溶解性

a.一种物质溶解在另一种物质里的能力大小叫溶解性。

溶解性是物质的一种特性。

b.一般地,不同溶质在同一种溶剂里的溶解能力是不同的;同种溶质在不同溶剂里的溶解能力也是不同的。

可见一种物质在另一种物质里的溶解能力的大小主要是由溶质和溶剂的性质决定的。

例如,食盐容易溶解在水中,而不易溶解在汽油中;而油脂容易溶解在汽油中,而不易溶解在水中。

(4)溶解度——物质溶解能力的定量表示方法

a.固体溶解度的涵义。

在一定温度下,某(固体)物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量为该物质在这种溶剂里的溶解度。

溶解度数值越大,表明该温度下,物质的溶解能力越强。

如20℃时食盐的溶解度是36克,就表示在20℃时,100克水中最多(即达到饱和状态)能溶解食盐36克。

b.对固体溶解度涵义理解时,应注意以下几点:

(温度100克溶剂饱和状态克)

①要强调在一定的温度下,因为温度变化对溶解度大小有一定影响;

②各种固体物质的溶解度需要对溶剂量制定一个统一的标准,涵义中以100克溶剂作为标准;

③因为每一种溶质,在一定量溶剂里达到饱和和不饱和状态时溶解溶质的量是不同的,所以应规定达到饱和状态;

④这里指的质量用克作单位,与溶剂单位一致。

c.溶解性等级的划分。

①溶解性等级的划分依据:

室温(20℃)时的溶解度。

②等级的划分。

(溶解性等级的划分是相对的)

溶解性等级

易溶

可溶

微溶

难溶

溶解度

>10克

1~10克

0.01~1克

<0.01克

举例

食盐硝酸钾蔗糖

氯酸钾

氢氧化钙

碳酸钙

(5)探究影响固体溶解度大小的因素(以硝酸钾为例)

a.提出探究的问题:

影响硝酸钾溶解度大小的因素有哪些?

(等)

b.建立假设:

温度可能是影响硝酸钾溶解度大小的因素(等)。

c.设计实验:

①在室温下配制硝酸钾的饱和溶液;

②给饱和溶液加热后再加入硝酸钾,现象:

硝酸钾又溶解了,一直加到硝酸钾不能再溶解为止;

③将上述饱和溶液冷却到室温,现象:

有较多的硝酸钾固体析出。

d.得出结论:

硝酸钾的溶解度随温度升高而增大,随温度的降低而减小,温度是影响硝酸钾溶解度大小的因素。

e.合作交流。

(6)溶解度曲线

a.通过实验测出物质在各个不同温度的溶解度,运用数学方法可以绘制出溶解度曲线。

溶解度曲线表示物质溶解度随温度改变而变化的曲线。

溶解度曲线表示以下几方面的意义:

①曲线上每个点表示某温度下某溶质的溶解度;

②溶解度曲线表示同一物质在不同温度时的不同溶解度数值;

③曲线表示不同物质在同一温度时的溶解度数值;

④曲线表示物质的溶解度受温度变化影响大小的情况;

⑤两条曲线的交点,表示在该温度下两种物质的溶解度相等;

⑥曲线上每个点所配制的溶液是该温度下这种溶质的饱和溶液,曲线下方的点表示对应温度下该溶质的不饱和溶液。

(100克溶剂)

b.从p.35固体物质溶解度曲线图中可以看出:

①大多数固体物质的溶解度,随温度升高而增大,如硝酸钾;

②少数固体物质的溶解度,受温度影响不大,如氯化钠;

③极少数固体物质的溶解度,随温度升高而减小,如氢氧化钙。

(7)根据溶解度的计算

a.根据溶解度的概念可知,要计算物质的溶解度,溶液一定要是饱和的。

b.由于在饱和溶液中,溶液、溶剂和饱和溶液的质量比是确定的,因此溶解度跟饱和溶液中的溶质、溶剂和溶液质量之间存在着对应的定量关系:

=或S=×100克;

(8)溶质质量分数

a.涵义:

溶液中溶质的质量分数是指溶质质量与溶液质量的比值。

b.溶质的质量分数的计算