重庆巴蜀中学化学上册期中试题及答案文档格式.docx

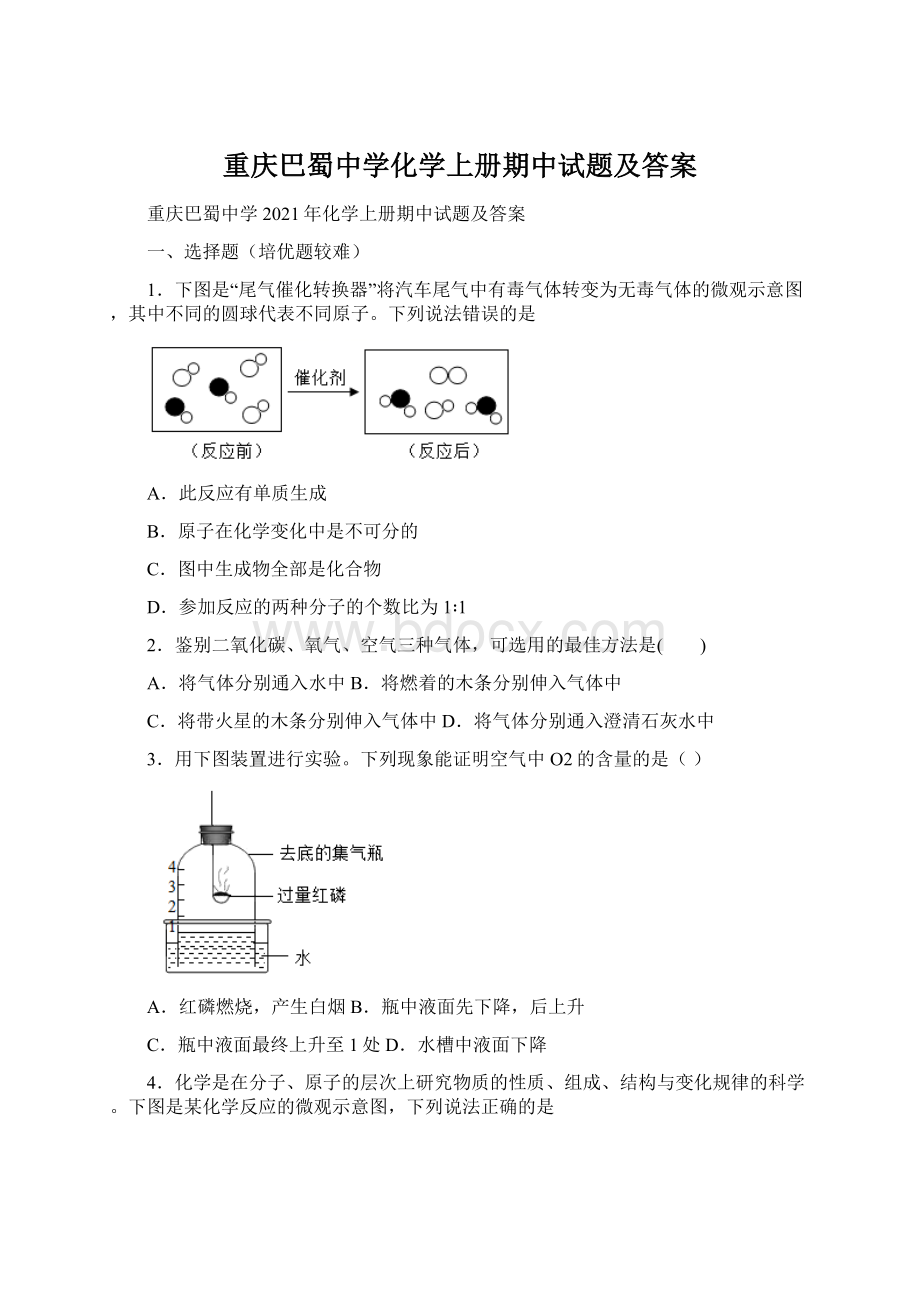

《重庆巴蜀中学化学上册期中试题及答案文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重庆巴蜀中学化学上册期中试题及答案文档格式.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

又知D的相对分子质量为18,则A的相对分子质量为

A.23B.46C.92D.96

8.逻辑推理是一种重要的化学思维方法,下列推理合理的是()

A.在同一化合物中,金属元素显正价,则非金属元素一定显负价

B.化学变化伴随着能量变化则有能量变化的一定是化学变化

C.单质含有一种元素,则含有一种元素的纯净物一定是单质

D.催化剂的质量在反应前后不变,则在反应前后质量不变的物质一定是该反应的催化剂

9.下列关于四种粒子结构示意图的说法正确的是

A.①③属于不同种元素B.④属于离子,离子符号为Mg2-

C.②③的化学性质相似D.①④均达到相对稳定的结构

10.对立统一是物质运动的普遍规律,下列①一④描述的是两种物质的性质或变化,其中属于物质的物理性质或物理变化的是

①氧气的氧化性和一氧化碳的还原性②水的汽化和氦气的液化

③氯化钠的溶解和硝酸钾结晶④盐酸的酸性和氢氧化钠的碱性

A.②③B.②④C.①④D.①③

11.下列客观事实的微观解释正确的是( )

选项

客观事实

微观解释

A

品红在热水中扩散比在冷水中快

水分子间存在间隙

B

水通电生成氢气和氧气

水中含有氢分子和氧分子

C

搅拌能加快蔗糖在水中的溶解

搅拌使扩散到水中的蔗糖分子更多

D

一氧化碳能燃烧,二氧化碳能灭火

二者分子构成不同

A.AB.BC.CD.D

12.下列关于过滤操作的叙述不正确的是

A.滤纸的边缘要低于漏斗口

B.液面不要低于滤纸的边缘

C.玻璃棒要靠在三层滤纸的一边

D.漏斗下端的管口要紧靠烧杯内壁

13.一种由甲醇为原料的薪型手机电池,可连续使用一个月才充一次电,其反应原理为:

2CH3OH+3X+4NaOH=2Na2CO3+6H2O,其中X的化学式为( )

A.COB.O2C.CO2D.H2

14.关于下列五种粒子结构示意图的说法中正确的是( )

A.①④属于不同种元素

B.②⑤属于金属元素

C.④⑤均具有稳定结构

D.①③两种粒子可以形成化合物MgCl2

15.如图是用燃磷法测定“空气中氧气含量”的实验,下列说法正确的是

A.装置中的红磷可以用铁丝来代替

B.待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹,再观察现象

C.红磷在空气中燃烧产生大量的白雾

D.实验测定氧气的质量约占空气总质量的1/5

16.下列对化学用语中“2”所表示意义的理解,正确的是()

A.Ca2+中的“2”表示钙元素的化合价为+2价

B.H2中的“2”表示两个氢离子

C.2Mg中的“2”表示两个镁元素

D.2NH3中的“2”表示2个氨分子

17.下列实验操作正确的是()

A.

取少量固体B.

塞紧橡皮塞C.

称量固体D.

点燃酒精灯

18.苏州盛产杨梅。

杨梅中含有丰富的叶酸,对防癌抗癌有积极作用,其化学式为Cl9Hl9N7O6。

下列有关叶酸的说法中正确的是

A.叶酸的相对分子质量为441g

B.叶酸中氮元素的质量分数大于氧元素的质量分数

C.叶酸中碳、氢、氮、氧四种元素质量比为19:

19:

7:

6

D.叶酸由19个碳原子、19个氢原子、7个氮原子和6个氧原子构成

19.下列化学用语表示正确的是(

)

A.钙离子:

Ca+2

B.2个氢原子:

H2

C.氧化钠中氧元素化合价:

Na2OD.3个氯分子:

3Cl2

20.北京大学生命科学学院蒋争凡教授研究组发现,锰离子是细胞内天然免疫激活剂和警报素。

在元素周期表中锰元素的某些信息如图所示,下列有关锰的说法不正确的是

A.原子序数为25B.属于金属元素

C.原子核内质子数为25D.相对原子质量为54.94g

二、实验题(培优题较难)

21.某校研究性学习小组用右图装置进行镁条在空气中燃烧的实验:

将镁条燃烧、冷却后打开止水夹。

(发现问题)

进入集气瓶中水的体积约占集气瓶容积的30%。

如果镁条只和空气中的氧气反应,则进入集气瓶中水的体积应不超过其容积的%。

可现进入集气瓶中水的体积约为其容积的30%,根据空气的组成,可推出减少的气体中一定有氮气,这种推测的理由是

。

剩余约70%的气体主要成份是。

(提出假设)镁条能与空气中的氮气发生化学反应。

(探究实验)

接着上述实验,先拿开装置中集气瓶的胶塞,然后迅速把点燃的镁条伸进含有剩余气体的集气瓶中。

发现镁条能在余下的气体中剧烈燃烧。

(实验结论)根据上述探究实验,你得的结论是。

(查阅资料)

①镁条在氮气中能燃烧并生成氮化镁(Mg3N2)固体。

根据资料,氮化镁中氮元素的化合价,该反应的化学方程。

②镁条除了能与氮气反应,还可以在二氧化碳气体中燃烧生成碳和氧化镁。

请你写出该反应的化学方程式。

(实验反思)通过以上探究,你对燃烧有了什么新的认识:

(写出一点即可)。

22.用如图所示装置,在常温下,分别进行研究燃烧条件和研究氧气性质的实验.已知:

白磷的着火点为40℃.

内容

步骤

(实验1)研究燃烧条件

(实验2)研究氧气性质

Ⅰ

烧杯中盛有80℃的热水,分别在燃烧匙和烧杯中导管口放置一小块白磷,塞紧瓶塞

烧杯中盛有NaOH溶液,燃烧匙中放入木炭点燃木炭后,迅速将燃烧匙伸入瓶中,塞紧瓶塞

Ⅱ

推入适量H2O2溶液

(1)H2O2稀溶液与MnO2接触时发生反应的化学方程式为_____.

(2)实验1中,推入H2O2溶液前,燃烧匙和水中的白磷均不燃烧,原因分别是_____;

推入H2O2溶液后,观察到烧杯中的现象是_____.

(3)实验2中,推入H2O2溶液后,观察到木炭燃烧得更剧烈,由此得出氧气的性质是_____;

木炭熄灭后冷却一段时间,烧杯中的部分溶液流入集气瓶.该实验中,集气瓶内压强的变化过程是_____.

23.请回答下列有关金属的问题。

(1)铝是活泼金属,为什么通常铝锅却很耐腐蚀_____?

(2)如图是某探究实验装置图。

一段时间后,能观察到什么现象_____?

(装置气密性良好,且开始时U型管两端的红墨水液面相平)

(3)X、Y、Z是三种金属固体,将X和Y浸入稀硫酸中,Y溶解并产生氢气,X无变化;

将X和Z浸入硝酸银溶液中,X表面有银析出而Z无变化。

①判断X、Y、Z和银四种金属的活动性由强到弱的顺序_____。

②具体确定一种X后,写出X与硝酸银溶液反应的化学方程式_____。

24.归纳与演绎是重要的科学方法,也是常用的化学学习方法。

(1)写出装置中编号仪器的名称:

a_____,b_____。

(2)我们已经学习过实验室制取O2、CO2两种气体的反应原理、制取与收集方法。

请你归纳出实验室制取气体反应的共同点_____(填序号)

①要加热②使用催化剂③没有气体参加反应④原料为纯净物⑤只生成一种气体

(3)关闭B装置中的止水夹后,从长颈漏斗向锥形瓶中注入一定量的水,静止后一段时间,如图所示,则B装置_____(填“漏气”、“不漏气”或“无法确定”);

观察图C装置,该反应处于_____(填“进行”或“停止”)中。

(4)若用B、F组合成装置来制取氧气,反应的方程式为:

_____,在制取过程中发现反应过于剧烈,可将装置做哪些改动?

_____。

(5)若用如图G装置进行收集二氧化碳的实验,气体应从_____(选填“a”或“b”)端导入;

若瓶中装满水,收集氢气,气体应从_____(选填“a”或“b”)端导入。

(6)用块状大理石和稀盐酸制取二氧化碳时,用C装置(多孔隔板用来放块状固体)代替B装置的优点是_____;

其化学反应方程式_____。

(7)拓展与延伸:

实验室如何制取氮气呢?

请阅读资料并回答下列问题:

资料:

①重铬酸铵为桔黄色粉末,加热至180℃时可分解得到氮气;

②氮气的化学性质不活泼,常温下很难跟其他物质发生反应。

但在高温或点燃条件下可与某些物质反应,如:

镁能够在氮气中燃烧。

利用如图仪器和重铬酸铵在实验室制取少量氮气,其发生装置应选择的仪器有_____(填序号),还必须补充的一种仪器是_____。

若用上述装置制氧气,反应的化学方程式为_____。

25.根据图回答下列问题。

(1)写出标有①的仪器名称_____。

(2)写出实验室由A装置制取氧气的化学反应方程式_____。

(3)某同学要制取二氧化碳应选用的装置组合为_____,如果要选择F装置收集,则应该从_____端通入,如何验满?

B装置中长颈漏斗下端要形成液封,目的是_____,实验过程中该同学观察到B中反应太快,不利于气体收集,他可选择下列措施中的_____(填序号)解决该问题。

A将长颈漏斗换成注射器

B向装置中加入适量蒸馏水

C将锥形瓶换成试管加带孔的塑料片

(4)如G图所示,将一瓶二氧化碳气体慢慢倒入放着蜡烛的烧杯中,现象为_____,可体现二氧化碳的性质为:

_____、_____。

26.某同学在商店买到一种“果冻蜡烛”。

他对“果冻蜡烛”进行如下探究。

(提出问题)“果冻蜡烛”是否含有碳、氢、氧元素?

(查阅资料)“果冻蜡烛”可完全燃烧,燃烧时无烟尘,燃烧过程和熄灭时无异味。

(1)(探究实验)(请完成下列实验报告)

现象

分析

①点燃“果冻蜡烛”,并在火焰上方罩一个干燥而冷的小烧杯;

烧杯内壁有无色小液滴生成

“果冻蜡烛”燃烧后的产物有________;

②迅速倒转小烧杯,向其中加入适量澄清石灰水,振荡。

________

“果冻蜡烛”燃烧后的产物有二氧化碳(CO2)

(实验结论)该同学分析:

水由氢元素和氧元素组成,二氧化碳由碳元素和氧元素组成,因此“果冻蜡烛”含有碳、氢、氧元素。

(2)(反思与评价)你认为该同学得出的实验结论是否正确?

________(填“正确”或“不正确”)。

理由:

27.利用下图装置进行实验。

实验装置

实验1探究燃烧的条件

实验2制取二氧化碳

Ⅰ.燃烧匙中放置一小块白磷(着火点为40℃),装置中盛放80℃的热水(浸没白磷)。

Ⅱ.打开K,从导管口鼓入空气至白磷露出水面,关闭K。

Ⅰ.燃烧匙中盛有大理石,装置中盛放一定量的稀盐酸(浸没大理石)。

Ⅱ.打开K,收集二氧化碳。

Ⅲ.……

(1)实验1中,白磷燃烧的化学方程式为__________________;

(2)实验1中,能证明燃烧需要与氧气接触的实验现象是__________________;

(3)实验2中,制取二氧化碳的化学方程式为__________________;

(4)实验2中,为使反应停止,Ⅲ中的操作是__________________。

28.利用下图可进行炭粉与氧化铜反应的实验。

(1)请用化学方程式表示图中发生的反应。

①_______________________________________;

②_______________________________________。

(2)请将下述实验步骤补充完整。

①检查装置的_____________。

②平放试管,用_________将反应物送至试管底端。

③先________试管,然后集中加热试管底部,观察记录。

④结束反应时,先将导管移离液体,再____________。

(3)为探究炭粉还原氧化铜的最佳条件,有研究小组进行了三组对照试验。

各组实验结果如下。

①上述记录能说明有铜生成的是_______________(填编号)。

A.固体红热B.细小红色金属光泽固体

C.黑色固体D.球状金属光泽固体

②归纳以上实验结果可知,炭粉还原氧化铜实验的最佳条件是:

反应物质量比(C:

CuO)为_____,反应物要先分别________________,然后再混合起来__________。

【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除

1.C

解析:

【解析】

【分析】

【详解】

A、反应后生成了一种由同种原子构成的单质分子,因此此反应有单质生成;

故A正确;

B、反应前共有三种原子,而反应后仍然是这三种原子,说明反应中原子不变,可推断得出化学变化中原子不可分;

故B正确;

C、反应的生成物为一种单质的分子和一种化合物的分子,生成物一种为化合物一种为单质;

故C不正确;

D、反应前的两种分子各有2个分子参加反应,因此参加反应的两种分子的个数比为

1:

1,故D正确。

故选C。

2.B

鉴别二氧化碳、氧气、空气三种气体,可选用的最佳方法是将燃着的木条分别伸入气体中,正常燃烧的为空气,燃烧更旺的为氧气,熄灭的为二氧化碳,故答案选择B

3.C

A、红磷燃烧,产生白烟,说明氧气支持燃烧,不能说明氧气的含量,故错误;

B、瓶中液面先下降,后上升,说明反应放热,不能具体的说明氧气的含量,故错误;

C、瓶中液面最终上升至1处,说明空气中氧气占总体积的1/5,正确;

D、水槽中液面下降只能说明空气中氧气的体积减少,不能具体的说明氧气的含量,故错误。

4.C

将微观示意图转化为化学式,反应前的物质是HgO,反应后的物质是Hg、O2和剩余的HgO。

则反应的化学方程式是2HgO

2Hg+O2

A、根据化学方程式可知反应前后分子的个数发生了变化,错误;

B、生成物是汞和氧气,是两种,错误;

C、对于化学反应来说,反应前后原子的种类和数目不会发生改变,正确;

D、氧气是由分子构成的物质,分子是保持物质化学性质的最小微粒,即氧分子,错误。

5.D

A、①燃烧,说明白磷是可燃物,故不符合题意;

B、由题干文字可得:

继续升温至260℃的过程中,仅③燃烧,说明红磷的着火点比白磷的高,故不符合题意;

C、升温至260℃的过程中,②中红磷被沙土覆盖,与氧气隔绝,不燃烧,③中红磷与空气中氧气接触,燃烧,对比②③,可验证燃烧需可燃物与氧气接触,故不符合题意;

D、④未燃烧,说明温度未达到无烟煤的着火点,故符合题意。

6.C

A、用排水法收集,集气瓶中装满水,可以把集气瓶中的空气排尽,故正确;

B、用排空气法收集氧气,导气管伸到集气瓶的底部,可以把集气瓶中的空气排尽,故正确;

C、用排水法收集,没有等到气泡连续均匀放出时就开始收集,原试管内的空气进入集气瓶,故错误;

D、用排水法收集O2,收集满后,在水下盖上玻璃片,可以防止空气的进入,故正确;

答案:

C。

7.B

根据质量守恒定律,生成D的质量为:

2.3g+4.8g-4.4g=2.7g,设A的相对分子质量为x,

则

=

,解得x=46,故选B。

8.C

A、在同一化合物中,金属元素显正价,非金属元素不一定显负价,例如水中,氢元素化合价是+1,不符合题意;

B、有能量变化的不一定是化学变化,例如电灯通电时放热,不是化学变化,不符合题意;

C、单质含有一种元素,则含有一种元素的纯净物一定是单质,符合题意;

D、在反应前后质量不变的物质不一定是该反应的催化剂,例如红磷在空气中燃烧时,氮气反应前后质量不变,但是氮气不是催化剂,不符合题意。

9.D

A.①③属于不同种元素,是错误的叙述,因为二者的质子数相同,属于同种元素;

B.④属于离子,离子符号为Mg2-,是错误的表示,应该为Mg2+;

C.②③的化学性质相似,是错误的叙述,因为二者的最外层的电子数不同;

D.①④均达到相对稳定的结构,是正确的叙述,故答案选择D

10.A

①氧气的氧化性和一氧化碳的还原性都属于化学性质,不符合题意;

②水的气化和氦气的液化都是物理变化,符合题意;

③氯化钠的溶解和硝酸钾结晶都属于物理变化,符合题意;

④盐酸的酸性和氢氧化钠的碱性都属于化学性质,不符合题意。

故选A。

11.D

A、品红在热水中扩散比在冷水中快,是因为温度越高分子的运动速率越大,与水分子间的间隙无关,选项A不正确;

B、水通电生成氢气和氧气,只能证明水是由氢元素和氧元素组成的,水是由水分子构成的。

水分解时,水分子首先分成氢原子和氧原子,然后氢原子和氧原子各自两两重新组合生成氢分子和氧分子,许多氢分子聚集成氢气,许多氧分子聚集成氧气,因此水中不含氢分子和氧分子,选项B不正确;

C、搅拌能加快蔗糖在水中的溶解,是因为搅拌使得蔗糖和水充分接触,加快了蔗糖分子在水中的扩散速度,选项C不正确;

D、物质的结构决定物质的性质。

一氧化碳能燃烧,二氧化碳能灭火,其原因就是一氧化碳和二氧化碳的分子构成不同,选项D正确。

故选D。

12.B

过滤实验时,要注意“一贴二低三靠”,即滤纸要紧贴漏斗内壁;

滤纸边缘要低于漏斗边缘,漏斗内液体的液面低于滤纸边缘;

烧杯嘴紧靠引流的玻璃棒,玻璃棒的末端轻靠在三层滤纸的一边,漏斗下端紧靠接受的烧杯。

故选B。

13.B

根据质量守恒定律,反应前后原子个数不变,原子种类不变。

有化学方程式可知,反应前有2个碳原子,12个氢原子,6个氧原子,4个钠原子,反应后有2个碳原子,4个钠原子,12个氧原子,12个氢原子,根据质量守恒定律,反应前后原子个数不变,原子种类不变,则X的化学式为O2,故选B。

14.D

A、不同种元素最本质的区别是质子数不同,①和④核内质子数相同,属于同一种元素,错误;

B、金属元素原子最外层电子数一般小于4,非金属元素原子最外层电子数一般大于4,②表示的粒子核内质子数为11,为钠元素,最外层电子数为2(小于4)属于金属元素;

⑤表示的粒子核内质子数为9,为氟元素,最外层电子数为7(大于4)属于非金属元素,错误;

C、若粒子的最外层电子数为8(氦为2个),属于相对稳定结构,④⑤的最外层为电子数均为7,不属于相对稳定结构,错误;

D、①是氯离子,③是镁离子,①③两种粒子可以形成化合物MgCl2,正确。

15.B

测定空气中氧气含量的原理是,利用物质与空气中的氧气反应,又不生成气体,使瓶内气体减少,压强变小,水倒流入集气瓶内,倒流的水的体积就等于瓶内氧气的体积。

A.铁不能与空气中的氧气反应,故选项错误;

B.待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹,再观察现象,否则易导致测定结果不准确,故选项正确;

C.红磷在空气中燃烧产生大量的白烟,故选项错误;

D.实验测定氧气的体积约占空气总体积的1/5,故选项错误。

故选B

16.D

A、Ca2+中的“2”表示一个钙离子带有2个单位的正电荷,错误;

B、H2中的“2”表示一个氢分子中含有2个氢原子,错误;

C、2Mg中的“2”表示两个镁原子,错误;

D、2NH3中的“2”表示2个氨分子,正确。

点睛:

掌握化学符号中不同位置的数字表示的含义是解题关键。

17.A

A、取用粉末状药品,试管横放,用药匙或纸槽把药品送到试管底部,正确;

B、把橡皮塞慢慢转动着塞进试管口,切不可把试管放在桌上在使劲塞进塞子,以免压破试管,错误;

C、托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则,图中所示操作砝码与药品位置放反了,错误;

D、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”,禁止用一酒精灯去引燃另一酒精灯,错误。

18.B

A、相对分子质量的单位是1,错误;

B、叶酸分子中氮原子的相对原子质量之和大于氧原子的相对原子质量之和,故氮元素的质量分数大于氧元素的质量分数,正确;

C、叶酸中碳、氢、氮、氧四种元素质量比=

=228:

19:

98:

96,错误;

D、一个叶酸分子是由19个碳原子、19个氢原子、7个氮原子和6个氧原子构成,错误。

19.D

A、钙离子:

Ca2+,数字应在正负号前面,故A错误;

B、2个氢原子:

2H,元素符号前面数字表示原子个数,故B错误;

C、根据化合物中化合价正负总价代数和为零原则,氧化钠中氧元素化合价:

,故C错误;

D、3个氯分子:

3Cl2,氯气属于双原子分子,分子前面数字表示分子个数,故D正确。

点睛∶化合物中化合价正负总价代数和为零,微粒符号前面的数字表示微粒个数,离子符号表示离子时应注意离子所带电荷数数字应放在正负号前面。

20.D

根据所学知识和题中信息知,A、原子序数为25,故A正确;

B、属于金属元素,故B正确;

C、原子核内质子数为25,原子核内质子数等于原子序数,故C正确;

D、相对原子质量为54.94,相对原子质量没有单位,故D错误。

点睛∶原子核内质子数等于原子序数,相对原子质量没有单位。

21.假设氧气全部反应,除氧气外,被消耗的气体体积占集气瓶容积的9%,所以被消耗气体占空气的体积分数一定超过9%,只有氮气符合要求

氮气镁条能在氮气中燃烧

①-33Mg+N2点燃Mg3N2

假设氧气全部反应,除氧气外,被消耗的气体体积占集气瓶容积的9%,所以被消耗气体占空气的体积分数一定超过9%,只有氮气符合要求

①-33Mg+N2点燃