医学影像诊断总结Word格式文档下载.docx

《医学影像诊断总结Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《医学影像诊断总结Word格式文档下载.docx(63页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

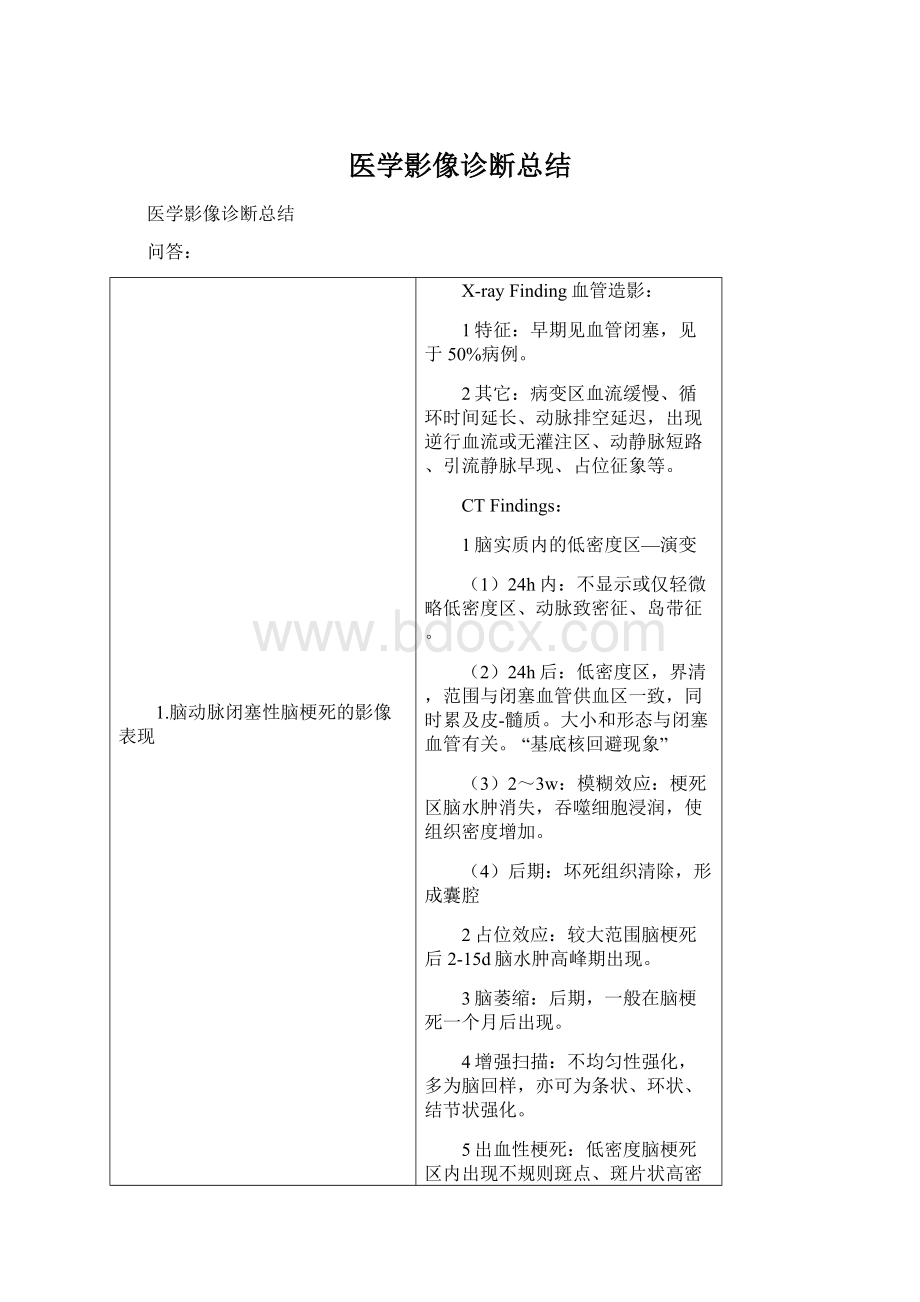

5出血性梗死:

低密度脑梗死区内出现不规则斑点、斑片状高密度灶或脑回样高密度灶;

占位效应明显(此条为特殊情况)

MRIFindings:

(1)6h内:

弥散成像(DWI)高信号(细胞毒性水肿)。

此后呈长T1、长T2信号(血管源性水肿、细胞死亡、髓鞘脱失、BBB破坏)。

(2)1d~7d:

水肿进一步加重,占位效应明显,梗死区仍呈长T1、长T2信号。

(3)后期:

局灶性脑萎缩、脑软化灶,T1、T2WI显著延长,类似脑脊液。

(4)MRI弥散成像(DWI):

早期诊断脑梗死,所示异常信号区脑组织将发生脑梗死。

(5)MRI灌注成像(PWI):

早期显示缺血区,所示异常信号范围一般大于DWI的异常范围,两者显示异常信号不匹配区域界定为半暗带。

(6)脑缺血半暗带:

急性脑缺血后局部血流量低于正常,但仍存活的脑组织,常位于梗死灶的周边区域,由于血流灌注不足,细胞代谢异常,只能在一定时间内存活,超过组织的血流灌注与时间阈值,该区脑细胞仍将发生梗死。

半暗带脑组织是高度动态的,既可恢复,又可梗死

腔隙性脑梗死的影像表现

CTFinding:

1低密度灶,单发或多发2边界清楚,直径10~15mm

3可有均一或不规则斑片状强化4无占位效应。

5四周后形成软化灶,可伴局部脑萎缩

MRIFinding:

1、长T1、长T2信号

2、MRI病灶发现早,较CT更敏感,尤其是对脑干、小脑的梗死

高血压性脑出血

X-rayFinding:

较小血肿:

无变化。

较大血肿:

血管移位、拉直等占位性征象

CT分型:

(依其发生部位)

1内侧型:

出血位于内囊内侧2外侧型:

出血位于内囊外侧

3混合型4皮质下型5小脑型6脑干型

急性期(<

1w):

(1)密度:

均匀高密度影,CT值多60~80hu,≦94hu

(2)形态:

呈边界清楚的肾形、类圆形或不规则形

(3)周围水肿带:

宽窄不一(4)占位效应:

明显,严重时形成脑疝

(5)可破入脑室/蛛网膜下腔(6)可引起脑积水

吸收期(2w~2m):

1密度:

高密度血肿向心性缩小且密度减低,呈“溶冰征”,4W呈等或低密度;

2形态:

原形态,血肿边缘模糊;

3周围水肿:

逐渐减轻;

4占位效应:

5增强扫描:

环状强化。

囊变期(>

2m):

血肿吸收,较小血肿由胶质和胶原纤维愈合;

较大血肿则残留大小不等的囊腔,呈脑脊液密度;

基底核的残留囊腔多呈条带状或新月状;

3周围水肿:

消失;

消失,且周围伴有不同程度的脑萎缩表现,称负占位效应;

5增强扫描:

无强化。

急性期(<3d):

T1WI等信号,T2WI低信号。

此期血肿主要为去氧血红蛋白。

由于铁在RBC内外分布不均匀,造成体系内磁化率不均匀,局部磁场不均匀从而引起质子去相位,并非由去氧血红蛋白的顺磁作用,故只影响T2驰豫时间而不影响T1

亚急性期(3d~4w)

(1)3d~5d:

T1WI开始出现高信号,由周边开始,逐渐向内发展,而T2WI仍为低信号。

这是由去氧血红蛋白逐渐变为高铁血红蛋白(顺磁作用),使T1缩短。

而细胞内高铁血红蛋白不影响T2时间,故T2WI仍为低信号

(2)6d~8d:

T1WI和T2WI高信号。

由于RBC溶解,其内外磁化率差异已不复存在,缩短T2的因素消失,而RBC外高铁血红蛋白使T2延长、T1缩短

(3)增强扫描:

环状强化,出现时间和机理与CT相同

慢性期(≥4w):

(1)血肿信号:

长T1、长T2信号;

(2)血肿周边低信号环:

T2WI像上,血肿与水肿之间出现的条状低信号环,为含铁血黄素沉着,再一次引起磁化率异常,缩短T2之故。

蛛网膜下腔出血

1直接征象:

脑沟、裂、池密度增高,呈铸型样改变。

出血点附近最明显。

2间接征象:

脑积水、脑水肿、脑梗死、脑内血肿、脑室内积血、脑疝等。

1急性期:

24h内T1WI和质子密度像比CSF信号稍高,T2WI比CSF信号稍低;

2亚急性期:

局灶性T1WI高信号;

3慢性期:

T2WI低信号,含铁血黄素沉积形成,较具特征性。

动静脉畸形AVM

1血管造影:

最可靠、最准确,为金标准

2典型表现:

动脉期见粗细不等、迂曲的血管团,供血动脉多增粗,引流静脉早期显现

3不典型AVM:

隐匿性、出血、栓塞等

混杂密度灶,边界不清,其中可见等或高密度点状、线状血管影及高密度钙化和低密度软化灶

2周围水肿与占位效应:

无

3并发症:

脑出血、蛛网膜下腔出血和脑萎缩等改变

可见点、条状血管强化影,亦可显示粗大引流血管

5CTA:

表现与血管造影相似

1畸形血管团:

T1WI和T2WI均为低或无信号区,呈毛线团状或蜂窝状

2回流静脉:

血流缓慢,T1WI为低信号,T2WI为高信号

3供血动脉:

T1WI和T2WI均为低或无信号

更清楚显示血管改变

5并发症:

不同时期的局灶性出血信号、周围脑萎缩及胶质增生灶(呈长T2信号)

6.MRA:

与CTA、DSA相似,可显示其供血动脉、异常血管团、引流静脉及静脉窦

海绵状血管瘤的影像表现

多无异常发现,偶在毛细血管晚期或静脉早期病变有浅染色。

高密度病变,均匀或不均匀,呈圆形或类圆形

2瘤周水肿与占位效应:

无或轻

3钙化:

常见,甚至形成“脑石”

病变强化程度与灶内血栓形成和钙化程度有关,可轻度至明显强化

1常规自旋回波像:

呈混杂信号,边界清楚

2特征:

周围有完整的低信号含铁血黄素环,呈“爆米花”状

3信号不均原因:

病灶内不同阶段的出血

4梯度回波像:

显示尤为清楚,常为多发低信号灶

静脉性血管瘤影像表现

X-rayFinding

脑血管造影仅在静脉期可见畸形的静脉血管呈轮辐状或伞状或水母状集中贯穿脑实质流入静脉窦、浅静脉或深静脉,表现较具特征性。

CTFinding

1平扫可无异常表现或见边界不清的稍高密度影

2增强扫描示有强化的点、线状髓质静脉及增粗的中央静脉影

3病灶无占位效应、无周围水肿

MRFinding

1平扫:

髓质静脉及中央静脉扩张,因流空而显影。

髓质静脉呈放射状或星芒状排列,具有特征性。

2增强扫描:

显示更清楚。

病变周围可有长T2胶质增生信号以及出血信号灶。

大脑大静脉畸形(Galen静脉瘤)影像表现

1平片:

可见颅内压增高征象、瘤壁钙化影。

2脑血管造影:

球形病灶,同时可见扩张的颈动脉或椎动脉分支直接与Galen静脉短路。

1平扫于四叠体池、大脑大静脉池内见边界清楚的圆形或三角形略高密度影,其CT值与血液相似,常见边缘钙化,有时可见粗大供血动脉影。

常伴脑积水。

2增强扫描病灶呈边缘清楚的均一高强化,有时可见多条迂曲增粗的供血动脉和引流静脉。

3CTA表现类似血管造影。

1四叠体池、大脑大静脉池内见边界清楚的圆形或三角形不均匀信号灶

2血流较快:

流空现象

3湍流和血液淤滞:

T1WI低或等信号,T2WI稍高信号

4附壁血栓:

T1WI和T2WI均为高信号

5MRA:

可直接显示供血动脉和扩张的大脑大静脉及引流的静脉窦

颅内动脉瘤影像表现

动脉造影:

动脉瘤起源于动脉壁一侧,突出成囊状,形状多为圆形、卵圆形,亦可为葫芦状或不规则形。

一、无血栓动脉瘤:

1平扫:

圆形稍高密度影,边界清楚。

2增强扫描:

均匀显著强化,与血管密度一致。

3CTA:

可显示与载瘤动脉相连的囊状或梭状物,与动脉造影表现相似。

二、部分血栓动脉瘤:

依瘤腔内血栓的情况而表现不一。

平扫有血流部分居中或偏心,呈稍高密度,血栓部分呈等密度。

增强扫描血流部分显著强化,血栓不强化,瘤壁环形强化。

可呈“靶形征”。

三、完全血栓动脉瘤:

平扫为等密度,其内可见点状钙化,瘤壁可有弧形钙化。

增强扫描仅瘤壁环形强化,其内血栓不强化。

MRIFinding

1动脉瘤的MRI表现与其血流、血栓、钙化和含铁血黄素沉积有关。

2无血栓动脉瘤:

由于流空现象,T1WI和T2WI均为无信号或低信号。

较大的动脉瘤,其内流速不一,血流较快部分—流空现象;

血流缓慢部分—T1WI低或等信号,T2WI高信号。

3伴血栓动脉瘤:

血流部分信号同上。

瘤内血栓可为高、等、低或混杂信号。

4、MRA:

可显示与载瘤动脉相连的囊状或梭状物,与动脉造影及CTA表现相似。

皮层下动脉硬化性脑病Binswanger'

sDisease

影像表现

脑室周围及中央半卵圆区呈对称性低密度,以前角周围明显

1双侧脑室旁深部脑白质及半卵圆中心异常信号改变,呈长T1和长T2信号

2异常信号大小不等,形状不规则,边界不清楚,无占位效应。

3多伴有腔隙性脑梗死及脑萎缩的征象

星形细胞瘤Astrocytoma柯氏分级

I、II级:

分化良好,恶性程度低,多位于大脑半球白质,少数位于灰质并向白质或脑膜浸润。

肿瘤无包膜,边缘较清。

可囊变,单发或多发,多表现为瘤内囊腔或囊腔内瘤结节。

肿瘤血管较成熟

III、IV级:

分化不良,恶性程度高,呈弥漫浸润性生长,形态不整,与脑质分界不清,易发生坏死、出血和囊变。

肿瘤血管丰富且分化不良,血脑屏障结构不完整

星形细胞瘤Astrocytoma影像表现

头颅平片:

(1)正常表现

(2)颅内压增高表现

(3)显示钙化,可帮助大体定位

血管造影:

(1)肿瘤血管,可帮助定位、定性

(2)恶性程度高:

窦状或螺旋状血管,排列不整,粗细不均,多在肿瘤周边

I、II级CTFinding

脑内较均低密度灶,CT值18~24hu,边界不清;

少数混杂密度,可有钙化和囊变2周围脑水肿:

多无3占位效应:

较轻

I级多无明显强化,II级为交界性肿瘤,常呈轻至中度强化,表现为连续或不连续的环状强化,亦可伴壁结节甚至花环状强化

III、IV级CTFinding:

不均,常为高、等、低三种密度不同程度组合的混杂密度病灶,形态不规则,边界不清,可有钙化、出血和囊变

2瘤周水肿和占位效应:

明显,但与肿瘤大小没有必然的联系

3增强扫描:

明显不均匀强化,多呈不规则环状或花环状强化,环壁上尚可见强化不一、大小不等的瘤结节

MRIfinding

幕上星形细胞瘤:

1形态学表现与CT相似

2信号改变:

T1WI呈略低信号,T2WI呈明显高信号。

肿瘤信号可均匀或不均匀

3不均匀信号与其坏死、出血、囊