文学理论名词解释和重要观点.汇总.docx

《文学理论名词解释和重要观点.汇总.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《文学理论名词解释和重要观点.汇总.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

.

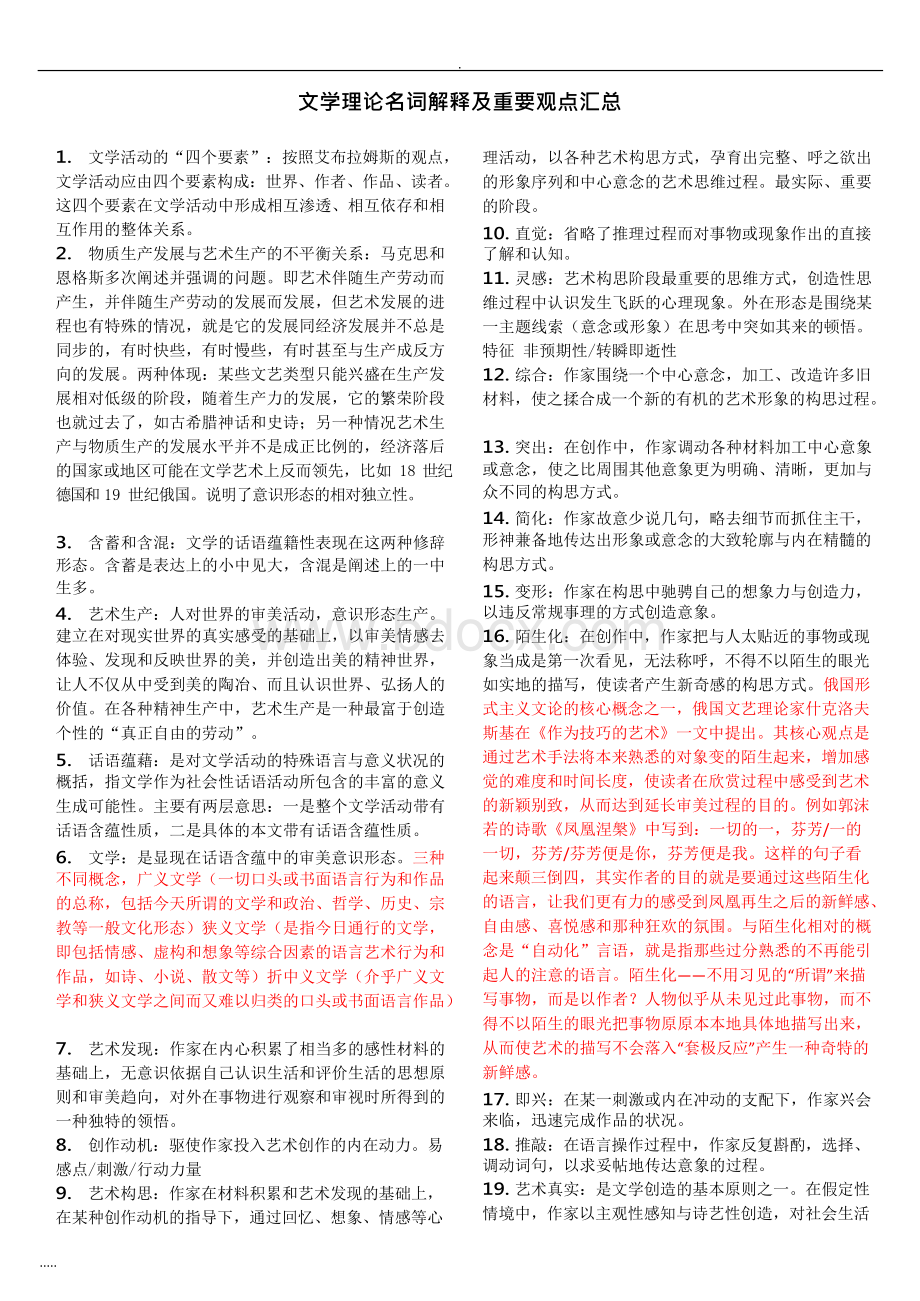

文学理论名词解释及重要观点汇总

.....

1.文学活动的“四个要素”:

按照艾布拉姆斯的观点,文学活动应由四个要素构成:

世界、作者、作品、读者。

这四个要素在文学活动中形成相互渗透、相互依存和相互作用的整体关系。

2.物质生产发展与艺术生产的不平衡关系:

马克思和恩格斯多次阐述并强调的问题。

即艺术伴随生产劳动而产生,并伴随生产劳动的发展而发展,但艺术发展的进程也有特殊的情况,就是它的发展同经济发展并不总是同步的,有时快些,有时慢些,有时甚至与生产成反方向的发展。

两种体现:

某些文艺类型只能兴盛在生产发展相对低级的阶段,随着生产力的发展,它的繁荣阶段也就过去了,如古希腊神话和史诗;另一种情况艺术生产与物质生产的发展水平并不是成正比例的,经济落后的国家或地区可能在文学艺术上反而领先,比如18世纪德国和19世纪俄国。

说明了意识形态的相对独立性。

3.含蓄和含混:

文学的话语蕴籍性表现在这两种修辞形态。

含蓄是表达上的小中见大,含混是阐述上的一中生多。

4.艺术生产:

人对世界的审美活动,意识形态生产。

建立在对现实世界的真实感受的基础上,以审美情感去体验、发现和反映世界的美,并创造出美的精神世界,让人不仅从中受到美的陶冶、而且认识世界、弘扬人的价值。

在各种精神生产中,艺术生产是一种最富于创造个性的“真正自由的劳动”。

5.话语蕴藉:

是对文学活动的特殊语言与意义状况的

概括,指文学作为社会性话语活动所包含的丰富的意义生成可能性。

主要有两层意思:

一是整个文学活动带有话语含蕴性质,二是具体的本文带有话语含蕴性质。

6.文学:

是显现在话语含蕴中的审美意识形态。

三种

不同概念,广义文学(一切口头或书面语言行为和作品的总称,包括今天所谓的文学和政治、哲学、历史、宗教等一般文化形态)狭义文学(是指今日通行的文学,即包括情感、虚构和想象等综合因素的语言艺术行为和作品,如诗、小说、散文等)折中义文学(介乎广义文学和狭义文学之间而又难以归类的口头或书面语言作品)

7.艺术发现:

作家在内心积累了相当多的感性材料的基础上,无意识依据自己认识生活和评价生活的思想原则和审美趋向,对外在事物进行观察和审视时所得到的一种独特的领悟。

8.创作动机:

驱使作家投入艺术创作的内在动力。

易感点/刺激/行动力量

9.艺术构思:

作家在材料积累和艺术发现的基础上,在某种创作动机的指导下,通过回忆、想象、情感等心

�理活动,以各种艺术构思方式,孕育出完整、呼之欲出的形象序列和中心意念的艺术思维过程。

最实际、重要的阶段。

10.直觉:

省略了推理过程而对事物或现象作出的直接

了解和认知。

11.灵感:

艺术构思阶段最重要的思维方式,创造性思维过程中认识发生飞跃的心理现象。

外在形态是围绕某一主题线索(意念或形象)在思考中突如其来的顿悟。

特征非预期性/转瞬即逝性

12.综合:

作家围绕一个中心意念,加工、改造许多旧材料,使之揉合成一个新的有机的艺术形象的构思过程。

13.突出:

在创作中,作家调动各种材料加工中心意象或意念,使之比周围其他意象更为明确、清晰,更加与众不同的构思方式。

14.简化:

作家故意少说几句,略去细节而抓住主干,

形神兼备地传达出形象或意念的大致轮廓与内在精髓的构思方式。

15.变形:

作家在构思中驰骋自己的想象力与创造力,

以违反常规事理的方式创造意象。

16.陌生化:

在创作中,作家把与人太贴近的事物或现象当成是第一次看见,无法称呼,不得不以陌生的眼光如实地的描写,使读者产生新奇感的构思方式。

俄国形式主义文论的核心概念之一,俄国文艺理论家什克洛夫斯基在《作为技巧的艺术》一文中提出。

其核心观点是通过艺术手法将本来熟悉的对象变的陌生起来,增加感觉的难度和时间长度,使读者在欣赏过程中感受到艺术的新颖别致,从而达到延长审美过程的目的。

例如郭沫若的诗歌《凤凰涅槃》中写到:

一切的一,芬芳/一的一切,芬芳/芬芳便是你,芬芳便是我。

这样的句子看起来颠三倒四,其实作者的目的就是要通过这些陌生化

的语言,让我们更有力的感受到凤凰再生之后的新鲜感、自由感、喜悦感和那种狂欢的氛围。

与陌生化相对的概念是“自动化”言语,就是指那些过分熟悉的不再能引起人的注意的语言。

陌生化——不用习见的“所谓”来描写事物,而是以作者?

人物似乎从未见过此事物,而不得不以陌生的眼光把事物原原本本地具体地描写出来,从而使艺术的描写不会落入“套极反应”产生一种奇特的新鲜感。

17.即兴:

在某一刺激或内在冲动的支配下,作家兴会

来临,迅速完成作品的状况。

18.推敲:

在语言操作过程中,作家反复斟酌,选择、调动词句,以求妥帖地传达意象的过程。

19.艺术真实:

是文学创造的基本原则之一。

在假定性情境中,作家以主观性感知与诗艺性创造,对社会生活

内涵、特别是那些本质性、规律性的东西的把握,体现着作家的认识和感悟。

这是一种主观的真实,诗艺的真实,假定的真实,内蕴的真实;它既不像生活真实那样与生活本身是同一的,又不像科学真实那样能够验证和还原。

(文学创造的基本原则:

艺术真实,情感把握,形式创造)

20.情感把握:

是文学创造的基本原则之一,作家对自

己的创作对象作情感性体验和评价。

情感把握作为一种主体心理过程,内隐着人的政治、经济、文化、伦理、宗教、审美等社会性需要,以及由此而形成的对社会生活的情感性评价。

21.形式创造:

是文学创造的基本原则之一,要求作家

赋予自己的创作对象以艺术形式。

形势创造既体现为对内容的内在结构的把握,又体现为利用语言材料及艺术手段(结构、体裁、韵律、表现手法)对内容的外在形态的追求。

形式重要性:

艺术的真善美价值追求的完成

/对于艺术(不同于非艺术),形式和内容活在一起,完全合一。

内容即形式、形式既内容。

可见,艺术形式这个概念,从质的规定性上说,它必然是也只能是文学作品的存在方式与形态,是语言材料及各种艺术手段的有机组合。

22.艺术概括:

是文学创造的基本原则之一。

作家依据

自己的体验和认识,对个别或特殊的事物加以独特处理,在主体与客体统一的基础上,创造出具有鲜明的个性和普遍性的艺术形象。

23.有意味的形式:

英国文艺批评家克莱夫.贝尔提出

的理论,认为艺术作品的基本性质就在于它是“有意味的形式”。

作品的各部分、各要素之间的独特方式的排列、组合起来的形式是有意味的,它主宰着作品,能够唤起人们的审美情感。

错误在于否定艺术同现实人生、生活情感、功能要求以及主题思想相联系的形式主义理论,没有把“意味”置于人类的审美经验基础之上。

形式之所以有意味,是因为内蕴着一定的社会历史内容和人类的审美情感。

长期的社会实践中,自然现象和社会事物的形式不断作用人们的生活,人们认识过程中的不断内化,这些形式成为固定的审美经验;当他们从现实事物分化出来,作为独立的、具有稳定性的审美对象,依然能给人有意味的审美感受,从而达到情感的交流。

戏曲的程式化。

文学形式自身的审美价值。

24.艺术形式:

是文学作品的存在方式与形态,是语言

材料及各种艺术手段的有机组合。

文学体裁

25.诗:

是一种语词凝练、结构跳跃、富有节奏和韵律、

高度集中地反映生活和表达思想感情的文学体裁。

(诗可以分为抒情诗与叙事诗,韵律诗与自由诗等。

诗的基本特征是:

凝练性,跳跃性,音乐性)

26.小说:

是一种侧重刻画人物形象、叙述故事情节的

�文学体裁。

可以分为长篇小说,中篇小说和短篇小说,文言小说与白话小说等。

(小说的基本特征是:

深入细致的人物刻画,完整复杂的情节叙述,具体充分的环境描写)

27.剧本:

是一种侧重以人物台词为手段,集中反映矛

盾冲突的文学体裁。

28.散文:

是一种题材广泛、结构灵活、注重抒写真实感受、境遇的文学体裁。

(文学散文的基本特征是:

题材广泛多样,结构自由灵活,抒写真实感受)

29.报告文学:

是一种在真人真事的基础上塑造艺术形象、及时反映现实生活的文学体裁。

30.典型:

是文学形象的高级形态之一,是文学话语系统中显示出特征的富于魅力的性格。

它在叙事性作品中又称典型人物或典型性格。

作品中人物的典型性,它的性格特征和艺术魅力都是通过“卓越的性格刻画”来实现的,在人物塑造时处于艺术表现的中心地位。

31.特征化:

作家抓住生活中最富有特征的东西,加以艺术强化、生发的过程。

典型的首要原则。

“特征”,可以是一句话、一个细节、一个场景、一个事件、一个人物或一种人物关系,高明的作家可以通过特征化使之变为传世之作。

32.典型环境:

充分体现了现实关系真实风貌的人物的生活环境。

包括特定历史时期的社会现实大环境和个人生活的具体环境。

33.意境:

是文学形象的高级形态之一,是指抒情型作品中呈现的那种情景交融、虚实相生的形象系统及其诱发和开拓的审美想象空间。

它是我国古典文论独创的一个审美范畴,也是我们民族抒情文学审美理想的集中体现:

情景交融的表现特征、虚实相生的结构特征、韵味无穷的审美特征。

34.审美意象:

是文学形象的高级形态之一,是指以表达哲理观念为目的,以象征性、荒诞性为其基本特征,在某些理性观念和抽象思维制导下创造的具有求解性和多义性的达到人类审美理想境界的“表意之象”。

35.内心意象:

人类为实现某种目的而构想的、新生的、超前的意向性设计图像。

艺术构思中的胸中之竹。

36.行动元与角色:

(情节与性格)叙事作品中人物自身的二重性特点。

人物推动故事情节发展/具有生动具体的形象和性格特征。

联系:

人物同时具有~两重特性;有时一个行动元由几个角色担任,有时一个角色可能包括几个行动元。

区别:

行动元是情节的动因,表现为人

物“做什么”;角色是形象的基础,表现为人物怎样做。

37.本文时间与故事时间:

在文本中呈现的时间/故事发生的自然时间。

38.事件:

人物行为及其后果。

39.情节:

是按照因果逻辑组织起来的一系列事件,情

.....

节应当体现出人物行为之间的冲突。

40.视角:

是指作品对故事情节内容进行观察和讲述的角度。

传统上区分视角主要是从人称划分,即第一人称叙述与第三人称叙述,但同时应注意到在不同人称的叙述视角中,都存在着内在视角与外在视角的差别。

在有些作品中,叙述视角是可变化的。

41.时距:

故事时间长度与文本时间长度相互比较对照所形成的时间关系。

影响叙事速度变快或者变慢。

42.抒情:

指以形式化的话语组织,象征性地表现个人内心情感的一类文学活动,它与叙事相对,具有主观性、个性化和诗意化等特征。

作为一种特殊的文学反映方式,抒情主要反映社会生活的精神方面,并通过在意识中对现实的审美改造,达到心灵的自由。

抒情是个性与社会性的辩证统一,也是情感释放与情感构造、审美创造的辩证统一。

抒情性作品与叙事性作品相对称,是一种以形式化的话语组织来主要表现作家内心情感活动的文学作品类型。

它在反映生活、表现思想感情、创造审美价值、实现文学的意识形态功能等方面,都具有不同于叙事性作品的特征。

43.声情并茂:

指抒情话语的声音组织与其表现的情感内涵相互协调融合的状态。

具体表现为,抒情性作品中,音调与情调、节奏与情感运动形式的高度一致,直接可感的声音组织成为抒情内容生动有力的象征性表现。

44.情景交融:

指抒情性作品中描写的景物(画面)与情感内涵水乳交融般地结合。

具体表现为抒情性作品中的景是情中之景,情是景中之情,写景之语成为象征性表现情感的写情之语。

45.虚实相生:

意境由虚境(审美想象空间)和实境

(景形境)构成。

虚境由实境体现。

46.韵味无穷:

情、理、意、韵、趣、味,象外象,咀嚼不尽的滋味。

47.节奏:

指一种有规律的、连续进行的完整运动形式。

用反复、对应等形式把各种变化因素加以组织,构成前后连贯的有序整体(即节奏),是抒情性作品的重要表现手段。

节奏不仅限于声音层面,景物的运动和情感的运动也会形成节奏。

48.隐喻