统编人教中外历史纲要上册课时教学案设计第19课辛亥革命Word下载.docx

《统编人教中外历史纲要上册课时教学案设计第19课辛亥革命Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《统编人教中外历史纲要上册课时教学案设计第19课辛亥革命Word下载.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

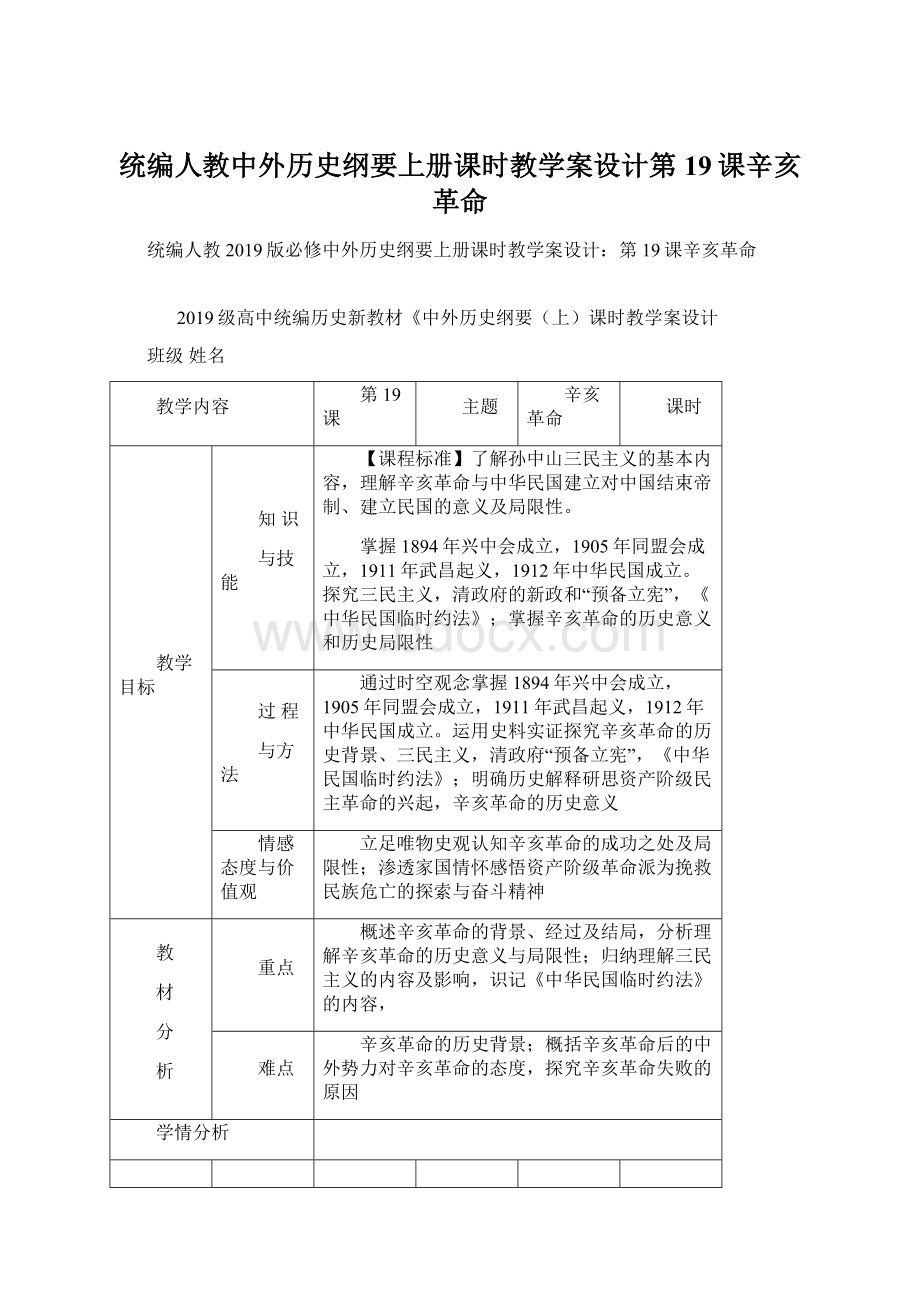

渗透家国情怀感悟资产阶级革命派为挽救民族危亡的探索与奋斗精神

教

材

分

析

重点

概述辛亥革命的背景、经过及结局,分析理解辛亥革命的历史意义与局限性;

归纳理解三民主义的内容及影响,识记《中华民国临时约法》的内容,

难点

辛亥革命的历史背景;

概括辛亥革命后的中外势力对辛亥革命的态度,探究辛亥革命失败的原因

学情分析

过程

教师活动

自主学习

归纳提升

学生依照教学目标参照课本归纳,完成基础再现部分。

第一学习时间:

自主学习、归纳提升(30分钟)

网控全局——知识结构化

一、资产阶级民主革命的兴起

1.清末新政

(1)背景:

《》签订后,遭受重挫的清政府试图通过“新政”进行“自救”。

(2)内容:

在、军事、商业、等方面进行一系列改革。

(3)结果:

由于政权掌握在极端腐败无能的权贵手中,“新政”失败。

2.孙中山的反清革命运动

(1)成立兴中会:

1894年11月,孙中山在组织兴中会,走上了革命道路。

(2)同盟会与三民主义

①同盟会的成立:

1905年8月20日,孙中山与黄兴等人在日本创建全国性的政党中国同盟会,孙中山被推举为总理。

孙中山提出的“驱除鞑虏,,创立民国,平均地权”成为中国同盟会纲领。

②三民主义:

在中国同盟会机关报《》发刊词中,孙中山首次提出、、三大主义,合称“三民主义”。

③意义:

中国同盟会的成立,有力促进了革命运动的发展。

(3)革命运动的发展

①孙中山除继续宣传革命的理论和主张外,还组织了多次反清武装起义。

②徐锡麟、秋瑾等革命党人给清政府沉重打击。

1911年4月27日的广州起义引起了巨大震动。

知识问题化——学生带问题阅读下面材料并思考完成下列问题:

【合作探究一】 孙中山三民主义的特点及影响

史料一 孙中山认为,“中国古昔……有所谓‘民为贵,君为轻’,此不可谓无民权思想矣。

然有其思想而无其制度,故以民立国之制,不可不取资于欧美”。

他强调“民国之国家,为全国国民所公有;

民国之政治,为国民所共理;

民国之权利,为国民所共享”。

——《孙中山全集》

史料二 三民主义就是针对当时中国所急需解决的三个问题提出的革命主张……在三民主义这一革命纲领的指导下,孙中山和一批爱国志士进行了多次武装起义,并最终成功领导了改变中国历史进程的辛亥革命。

——《复兴之路》

(2)根据史料二并结合所学知识,指出三民主义所要解决的三个问题是什么。

三民主义指导下的辛亥革命是怎样改变中国历史进程的?

3.立宪运动

(1)历程:

1906年9月,清政府宣布预备立宪。

1908年8月,清政府颁布《》。

1911年5月,清政府组织“皇族内阁”。

(2)结果:

认识到清政府无诚意推行立宪,转而支持革命。

二、武昌起义与中华民国的建立

1.武昌起义

1911年5月,清政府将川汉、粤汉铁路筑路权出卖给英、法、德、美四国银行团,引发,后保路运动发展成武装起义,清政府抽调部分湖北入川镇压。

(2)概况:

年10月10日,新军工程第八营打响武昌起义第一枪,其余各军响应,控制武汉三镇,成立,两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷独立。

2.中华民国的建立:

1912年1月1日,在南京成立,孙中山就任第一任临时大总统,新的共和政体产生。

3.袁世凯窃取胜利果实

(1)袁世凯威胁利诱

①袁世凯在英国等列强的支持下攻陷汉口、汉阳,武力威胁革命势力。

②利用革命党人急于完成的愿望,诱使其展开和议。

③对清政府施压。

(2)孙中山妥协退让:

被迫发表声明,只要退位,袁世凯赞成共和,即举袁做大总统。

(3)胜利果实被窃取:

1912年2月12日,清帝下诏退位,2月15日,临时参议院选举为临时大总统。

4.《中华民国临时约法》

(1)时间:

年3月11日。

(2)制定机构:

参议院。

(3)内容

①中华民国的主权属于。

②国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等。

③国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、、参政等自由和权利。

④以参议院、、国务员、法院行使其统治权,国务员须副署临时大总统公布的法律及命令。

(4)地位:

是中国历史上第一部具有性质的重要文件。

三、辛亥革命的历史意义

1.性质:

是近代中国一次比较完全意义上的的民族民主革命。

2.历史意义

(1)政治方面:

推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年

的,建立起共和政体。

(2)经济方面:

打击了帝国主义在华势力,为的发展创造了有利条件。

(3)思想方面:

传播了理念,推动了中华民族思想解放。

(4)风俗文化:

促使社会经济、和社会风俗等方面发生新的变化。

3.历史局限

(1)失败的表现:

没有解决近代中国社会的,没有实现、人民解放的历史任务。

(2)失败的原因:

缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的的领导。

【合作探究二】辛亥革命的影响及评价

史料一 下图揭示了在庆祝中华民国成立的日子里,有人把中华民国的“国”字写为“口内一个民字”。

史料二 辛亥革命不仅打响了推翻千年帝制的“第一枪”,迈出了民主共和的“第一步”,而且引发了诸多社会革新和移风易俗的“第一回”。

——马敏《三种视野拓展辛亥革命史研究》

(1)据史料一并结合所学知识,解释史料一中“囻”的主要含义。

(2)据史料二及所学知识,概括说明辛亥革命打响“第一枪”、迈出“第一步”、引发诸多“第一回”具体成果的表现。

合作探究

高分跨栏

第二学习时间:

合作探究、高分跨栏——知识技能系统化

老师指导学生根据高分跨栏部分互动探究本课重点难点:

一、辛亥革命爆发的历史背景

辛亥革命爆发必然性

(1)历史教训:

维新运动的失败说明在半殖民地半封建的旧中国,自上而下的改良道路走不通。

(2)物质和阶级基础:

20世纪初,民族资本主义的较快发展,提供了民主革命的物质基础和阶级力量。

(3)思想基础:

清末民权意识增长,资产阶级民主革命思想的广泛传播,为辛亥革命爆发作了舆论准备。

(4)组织基础:

资产阶级革命团体的广泛建立和资产阶级革命政党的形成,为辛亥革命爆发作了组织准备。

(5)群众基础:

“清末新政”和“预备立宪”使得清朝统治危机步步加深,各地人民的抗捐抗税斗争、收回利权运动等,为辛亥革命的爆发奠定群众基础。

辛亥革命发生的偶然性

(1)四川爆发保路运动。

(2)革命党人不慎点燃炸弹,革命不得不提前爆发。

二、对辛亥革命的认识和评价

1.辛亥革命的进步影响

(1)政治层面:

开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。

推翻了清王朝统治,结束了统治中国两千多年的君主专制制度,建立起共和政体。

(2)思想层面:

传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放。

(3)社会层面:

促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化,冲破了封建思想的藩篱。

(4)经济层面:

打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了有利条件。

2.辛亥革命的局限及教训

(1)辛亥革命未完成反帝反封建的革命任务,没有改变中国半殖民地半封建社会的性质。

革命成果:

辛亥革命的成果被袁世凯窃取,开始了北洋军阀的统治时期。

没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。

(2)没有提出科学的革命纲领。

(3)没有能力发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

默写过关

当场检测

【体系构建】

高效训练

不练不讲

高效训练、不练不讲——知识题目化、能力具体化

当场训练、同步测控:

一.选择题

1.清政府为挽救统治危机,曾进行了一系列改革。

其设立外务部、陆军部、商部、学部等部门的改革应该是( )

A.洋务运动 B.百日维新C.清末新政D.预备立宪

2.1908年,晚清政府颁布《钦定宪法大纲》规定:

“大清皇帝统治大清帝国万世一系,永永尊戴”,1911年实行责任内阁制,内阁13人中,皇族7人。

这一改革( )

A.标志着近代立宪运动起步B.适应了资本主义的需要

C.彰显民主观念深入人心D.旨在应对国内政治浪潮

3.下图出自2016年第12期《连环画报》中的“孙中山与辛亥革命”,图中横线处文字应是( )

A.民有、民治、民享B.自由、平等、博爱

C.民族、民权、民生D.民主、科学、法制

4.武昌起义后,由于立宪派拥有雄厚的经济实力和广泛的社会影响力,他们的转向扩大了革命的阵营和力量;

而旧官僚在革命到来之时,则选择了反正、独立或是逃亡。

这些现象( )

A.使资产阶级革命派掌握地方政权

B.加速了清朝统治的土崩瓦解

C.说明辛亥革命具有广泛群众基础

D.说明民主共和观念深入人心

5.中国同盟会成立后,“从此革命风潮一日千丈,其进步之速,有出人意表者矣”。

这说明中国同盟会( )

A.推动了各个革命团体的“百家争鸣”

B.推动了资产阶级革命形势的日益高涨

C.使民主共和观念日益深入人心

D.使工农运动风起云涌

6.1912年2月12日颁布《清帝逊位诏书》曰:

“……是外观大势,内审舆情,特率皇帝将统治权公诸全国,定为共和立宪政体,近慰海内厌乱望治之心,远协古圣天下为公之义。

”该诏书( )

A.以和平方式宣告了清王朝的覆灭

B.体现了清帝对君主立宪政体的向往

C.标志着中国封建制度的结束

D.为中华民国成立创造了有利条件

7.“民国元年的《中华民国临时约法》在那个历史时期是一个比较好的东西,当然是不完全的、有缺点的,但它带有民主性、革命性。

”文中的“革命性,民主性”是指( )

A.规定“主权在民”“三权分立”

B.形式上具备了现代宪法的雏形

C.规定了当时国家的根本任务

D.有利于人民充分行使民主权利

8.武昌起义打响第一枪后,群龙无首。

第二天立宪派首领汤化龙出来帮忙出谋划策,以咨议局、教育会、商会的名义通电,请各地响应,随后各省纷纷独立。

由此可推知( )

A.君主立宪思想已被国人摈弃

B.辛亥革命有广泛的群众基础

C.民主共和思想已经深入人心

D.各派合力促成辛亥革命成功

9.《辛亥百年》组歌第一乐章写道:

“百年痛史,承载太多苦难彷徨;

百年呼喊,彰显民族贲然血性;

百年奋斗,铸就民族不屈性格;

百年山河,矗立不朽民族丰碑。

”就顺应世界历史发展的趋势而言,辛亥革命所铸就的“民族丰碑”是( )

A.揭开了走向共和的历史篇章

B.促进了资本主义的持续发展

C.推翻了腐朽没落的封建制度

D.实现了民主共和的革命目标

10.《中华民国临时约法》第五章规定:

“国务员辅佐临时大总统负其责任。

国务员于临时大总统提出法律