广东高三地理初级知识点.docx

《广东高三地理初级知识点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东高三地理初级知识点.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

广东高三地理初级知识点

高三地理初级知识点-----广东英德田家炳中学

第一:

《人口专题》

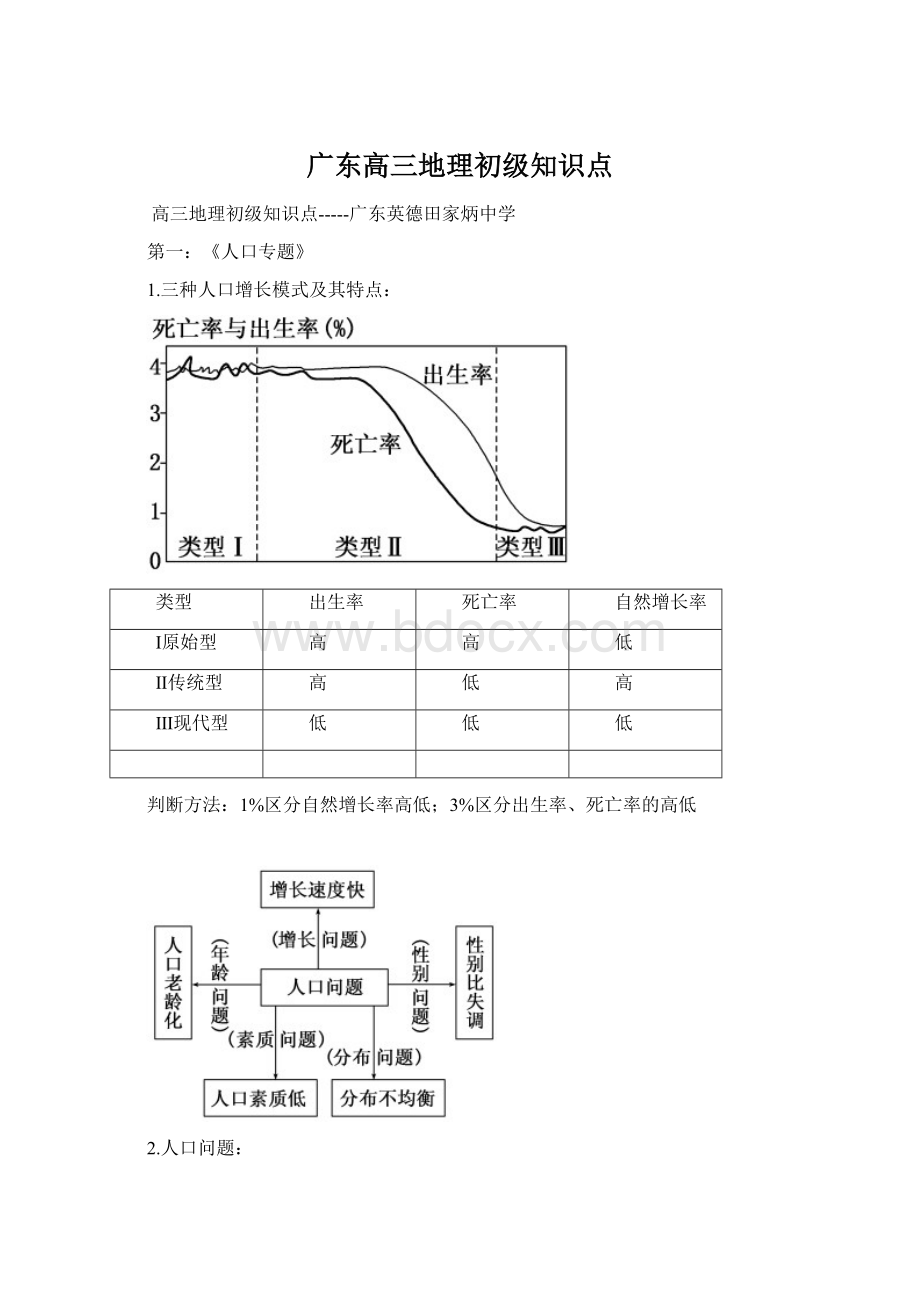

1.三种人口增长模式及其特点:

类型

出生率

死亡率

自然增长率

Ⅰ原始型

高

高

低

Ⅱ传统型

高

低

高

Ⅲ现代型

低

低

低

判断方法:

1%区分自然增长率高低;3%区分出生率、死亡率的高低

2.人口问题:

(1)人口老龄化标志:

60岁以上人口占总人口的10%以上;或者65岁以上人口占总人口的7%以上

(2)人口老龄化影响:

劳动力数量减少影响经济发展;家庭个人负担加重;社会养老保障支出增加;国防兵源不足;

3.人口增长速度问题的对策:

人口快速增长国家

发展中国家

计划生育,控制人口规模

人口慢/负增长国家

发达国家

鼓励生育、接纳移民

4.人口年龄结构金字塔图:

5.人口迁移:

导致人口机械增长

(1)人口迁移的原因:

(2)人口迁移的影响:

第二:

《城市专题》

1.城市化的标志或者表现:

(1)城市人口占总人口的比重上升,这是城市化最重要的标志,反映城市化水平。

(2)城市人口增多,劳动力从第一产业向第二、三产业转移。

(3)城市用地规模扩大。

2.城市化与工业化的关系:

相互促进

3.城市化进程:

稍被拉平的“S”形曲线

4.区别几个城市化现象:

(1)中心城市化:

城市中心人口、规模快速增加

(2)郊区城市化:

城市中心和郊区人口、规模快速增加

(3)逆城市化:

城市中心人口、规模减少

(4)再城市化:

通过发展新兴产业使中心人口、规模再一次增加

5.城市布局的区位因素:

资源、交通、水源、地理位置

6.城市功能区布局的区位因素:

(1)地租因素

(2)环境因素:

(1)有轻度污染的工业布局在近郊,基本无污染的技术密集型和劳动密集型企业可以布局在居民区内,有严重污染的工业宜布局在远郊。

(2)污染水源的工业多位于流经城市的河流的下游(自来水厂位于上游)。

(3)污染大气的企业应位于盛行风的下风向及与季风风向垂直的郊外(或最小风频的上风向)。

(4)工业区和居住区之间用防护带隔离,防护带主要指城市绿地,也可以是水面、河流。

第三:

《农业专题》

一.农业布局的区位因素:

(1)自然因素:

气候、地形、水源、土壤、光照、热量

(2)社会经济因素:

市场、交通、科技、劳动力、政策、机械化

二.农业地域类型:

(1)以种植业为主的农业地域类型

1.季风水田农业

(1)主要分布:

亚洲季风区。

(2)作物:

以水稻为主。

(3)亚洲季风水田农业特点

小农经营;单位面积产量高,但商品率低;机械化和科技水平比较低;水利工程量大。

2.商品谷物农业

(1)主要分布在美国、加拿大、阿根廷、澳大利亚、俄罗斯、乌克兰等国。

自然条件

①地势平坦开阔;②土壤肥沃③气候温和;④降水丰富等

社会经济条件

①交通运输便利;②市场广阔;③地广人稀;④机械化水平高;⑤农业科学技术先进

(2)区位条件:

(3)主要特点:

生产规模大,机械化程度高,商品率高。

(2)以畜牧业为主的农业地域类型

1.大牧场放牧业

(1)分布区的自然条件

(2)主要特点:

生产规模大,专业化程度高。

(3)阿根廷潘帕斯草原在发展大牧场放牧业方面有哪些区位优势?

气候温暖,草类茂盛;地广人稀,土地租金低;距海港近,促进商品性经营。

(4)你知道阿根廷为发展大牧场放牧业采取了哪些发展措施吗?

培育良种牛;改善交通条件;开辟水源;围栏放牧,划区轮牧;种植饲料;加强牛群病害研究。

2.乳畜业

(1)特点:

面向城市市场的商品化、集约化农业地域类型。

①主要生产对象:

奶牛。

②产品:

牛奶及其制品。

(2)分布:

北美洲五大湖周围地区、西欧、中欧以及澳大利亚、新西兰等地。

(3)区位要求:

接近消费市场。

(4)西欧地区区位条件:

①饲料因素:

地形平坦;气候温凉、潮湿,适宜多汁牧草生长。

②市场因素:

城市化程度高,人们有消费乳制品的习惯。

③其他因素:

交通运输便利,科技水平高等。

第4.《工业专题》

一、工业区位因素

自然:

土地、原料、水源等。

社会经济:

市场、政策、运输、劳动力、技术等。

2、五类导向型工业

导向类型

工业特点

工业布局原则

典例

原料导向型工业

原料不便于长途运输或原料运输成本较高

接近原料产地

制糖工业、水产品加工工业

市场导向型工业

产品不便于长途运输或产品运输成本较高

接近市场

啤酒、家具制造业

动力导向型工业

需要消耗大量能量

接近火电厂或水电站

电解铝工业

劳动力导

向型工业

需要投入大量劳动力

接近具有大量劳动力的地方

服装工业、电子装配工业

技术导向

型工业

技术要求高

接近高等院校和科学技术发达地区

飞机、集成电路、精密仪表

3.工业地域类型

1、工业集聚与工业地域2、工业分散与工业的地域联系

3.传统工业区与新工业区

对比项目

传统工业区

新工业区

代表性地区

德国鲁尔工业区、英国中部工业区、美国东北部工业区、中国辽中南工业区等

意大利东北部和中部地区、德国南部地区、美国“硅谷”等

特点

以大型工业企业为核心

以中小企业为主

代表性工业部门

煤炭、钢铁、化工、机械、纺织等

轻工业和高新技术工业

4.美国“硅谷”与意大利新工业区特点对比

对比项目

美国“硅谷”

意大利新工业区

共同点

①形成于第二次世界大战后;②交通便利;③没有传统工业区位优势;④以中小型企业为主

不同点

生产结构

高技术产品

轻工业产品

生产特点

增长速度快、产品更新换代周期短、研究开发费用高

生产过程分散或家庭承包,资本集中程度低

分布特点

高等院校和科研机构周围,环境优美

分散在小城镇甚至农村

劳动力技术条件

从业人员具有高水平的知识和技能

廉价劳动力

政府因素

军事订货

政府的大力支持

5.分析传统工业区的发展、衰退、再发展

(1)优势区位条件及构成特点,如鲁尔区的形成分析如下:

(2).分析传统工业区发展中存在的问题

(3).分析传统工业区的整治措施

(1)积极发展新兴工业和第三产业,促进其经济结构多元化。

(2)调整工业布局,使工业布局适当分散。

(3)发展、建设交通运输,完善交通运输网。

(4)进行全方位的环境治理工作,关闭或转移一些污染严重又无法治理的企业,开展大规模的植树种草,美化环境。

第五:

《交通专题》

1.现代交通运输方式及特点

运输方式

主要特点

铁路

优点

运量大、速度快、运费较低、连续性好

缺点

造价高、消费金属材料多、短途运输成本高

公路

优点

机动灵活、周转快、适应性强

缺点

运量小、耗能多、成本高、运费较贵

水路

优点

运量大、投资少、运费低

缺点

速度慢、灵活性和连续性差

航空

优点

速度快、效率高

缺点

运量小、能耗大、运费高、设备投资大

管道

优点

损耗少、连续性强、运量大

缺点

设备投资大、灵活性差

2.不同交通运输方式的特点及优劣

比较项目

运输方式

运费由高到低

空运>公路>铁路>河运>海运

运量由大到小

海运>铁路>河运>公路>空运

速度由快到慢

空运>铁路>公路>海运>河运

3.各种运输方式的适用范围:

空运:

贵重、急需、数量不大的货物。

公路:

短途、量小及容易死亡、变质的活物和鲜货。

铁路:

远程、量大及容易死亡、变质的活物和鲜货。

水运:

大宗笨重、远程、不急需的货物。

第六:

《资源开发专题》

1.单一开发→→→综合开发、生产结构多元化

2.产业链延长,增加产品附加值

3.开发过程中怎么进行环境保护和整治:

植树造林、三废净化回收再利用、提高生产技术水平减少废弃物排放

4.湿地的功能:

(1)湿地的产出功能:

湿地能产出人类所需要的副食品、粮食、药材、木材及珍稀动植物(“资源的宝库”)。

(2)湿地的调节功能:

湿地能调节气候,调蓄洪水(“天然空调机”“天然水库”)。

(3)湿地的生态功能:

湿地能维持生物的多样性,保持周围生态的稳定与平衡(“生命的摇篮”)。

(4)湿地的降解功能:

湿地中的许多挺水、浮水和沉水植物,能够在其组织中富集、分解、吸收有害物质,降解环境污染(“地球之肾”)。

(5)湿地的其他功能:

美化环境,可作为旅游地,具有航运功能,是各种动物的栖息地(“鸟类的乐园”)。

5.森林在自然地理环境中的作用:

气——调节气候、稳定大气成分。

水——涵养水源、保持水土。

净——净化空气。

美——美化环境。

尘——吸烟除尘。

沙——防风固沙。

物——繁衍物种和维护生物多样性。

第七:

《资源跨区域调配专题》

1、资源跨区域调配原因:

1.自然资源的区域分布很不均匀,存在着资源富集区和贫乏区。

2.区域间的发展水平不平衡,各区域自然资源的需求与供应不匹配。

二、我国其他重要的资源跨区域调配工程

1.西气东输工程2.西电东送工程3.南水北调4.晋煤外运5.青藏铁路

三、资源跨区域调配的意义

分项

对调入地区的意义

对调出地区的意义

资源跨区域调配

¢Ù缓解资源短缺问题,促进经济发展;

¢Ú促进资源消费结构的调整;

¢Û带动资源相关产业和设施的完善;

¢Ü改善生态环境,提高人民生活水平

¢Ù促进资源开发,带动地区经济发展;

¢Ú形成资源相关产业链,增加经济收入;

¢Û带动地区城市化发展,提高生活水平;

¢Ü利于生态环境保护

四、资源跨区域调配的分析方法

(1)资源跨区域调配的原因:

①资源的地区分布差异;②资源的地区供求关系差异。

(2)调入地资源紧张的原因:

①本地少;②消耗量大(工农业发达,人口密集);③利用不合理(浪费、污染)。

(3)解决资源紧张的途径:

开源与节流(资源跨区域调配,寻找替代资源;提高资源利用效率,防治生态破坏和环境污染)。

(4)资源调配线路选择:

①稳定的资源供应和市场消费能力;②新建线路短、施工难度小、建设成本低;③安全系数高;④对沿线自然环境的影响小。

(5)对区域发展的影响:

从输出地、沿线、输入地三个方面分析有利影响与不利影响。

第八:

《产业转移》

1、产业转移的工业类型一般是:

劳动力、资源密集型工业

2、产业转移的方向:

发达国家(地区)→→→发展中国家(地区)

3、劳动力密集型工业转移的路径:

欧美→→亚洲四小龙→→中国东部沿海地区→→内陆、南亚、东南亚

4、产业转移原因:

降低成本、接近市场、接近技术发达区

5、产业转移影响:

1.对转出国:

优化产业结构,促进向更高级产业升级

2.对转入国:

促进经济发展,缩短产业升级时间,同时污染增加

第九:

《生态环境问题》

一、我国不同区域生态环境问题的形成和防治:

地区

生态问题或者发展障碍

形成原因

整治措施

东北地区

¢Ù黑土流失;¢Ú沼泽地的开垦引起生态变化;¢Û森林严重破坏

¢Ù黑土被开垦后,自然平衡受到破坏,引起土壤冲刷;¢Ú林木超采,采育脱节,毁林开荒,森林火灾,居民烧柴等

¢Ù停止对沼泽地的开垦;¢Ú对坡面、沟壑的治理,植树造林,土壤的培肥;¢Û合理采伐,营造人工林,建设自然保护区

黄淮海平原

旱涝、盐碱、风沙是农业发展的三大障碍,冲积低平原、滨海平原是中、低产田集中地区

¢Ù春旱多风沙、气温年较差大、降水集中且变率大等特点;¢Ú片面扩大灌溉面积,大水漫灌、只灌不排、不合理开垦土地

¢Ù低湿地治理——鱼塘—台田模式;¢Ú盐碱地治理——调节、控制水盐运

东南方丘陵山区

水土流失严重,危害大于黄土高原,导致石质裸露,形成¡°红色荒漠¡±

能源短