北京等通用卷地区中考语文真题汇编(文言文阅读)及参考答案.docx

《北京等通用卷地区中考语文真题汇编(文言文阅读)及参考答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京等通用卷地区中考语文真题汇编(文言文阅读)及参考答案.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

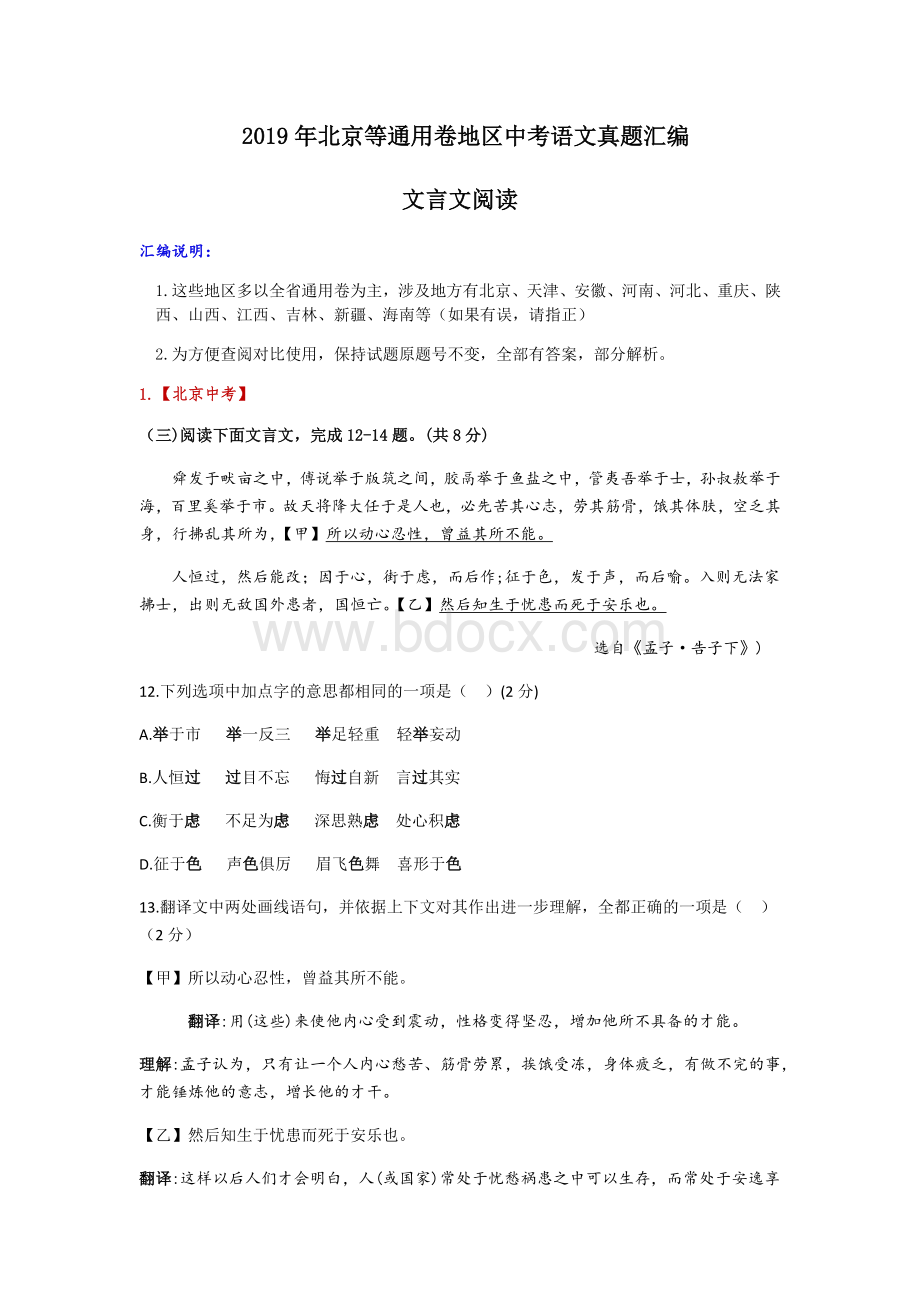

2019年北京等通用卷地区中考语文真题汇编

文言文阅读

汇编说明:

1.这些地区多以全省通用卷为主,涉及地方有北京、天津、安徽、河南、河北、重庆、陕西、山西、江西、吉林、新疆、海南等(如果有误,请指正)

2.为方便查阅对比使用,保持试题原题号不变,全部有答案,部分解析。

1.【北京中考】

(三)阅读下面文言文,完成12-14题。

(共8分)

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,【甲】所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;因于心,街于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

【乙】然后知生于忧患而死于安乐也。

选自《孟子·告子下》)

12.下列选项中加点字的意思都相同的一项是()(2分)

A.举于市举一反三举足轻重轻举妄动

B.人恒过过目不忘悔过自新言过其实

C.衡于虑不足为虑深思熟虑处心积虑

D.征于色声色俱厉眉飞色舞喜形于色

13.翻译文中两处画线语句,并依据上下文对其作出进一步理解,全都正确的一项是()(2分)

【甲】所以动心忍性,曾益其所不能。

翻译:

用(这些)来使他内心受到震动,性格变得坚忍,增加他所不具备的才能。

理解:

孟子认为,只有让一个人内心愁苦、筋骨劳累,挨饿受冻,身体疲乏,有做不完的事,才能锤炼他的意志,增长他的才干。

【乙】然后知生于忧患而死于安乐也。

翻译:

这样以后人们才会明白,人(或国家)常处于忧愁祸患之中可以生存,而常处于安逸享乐之中则会灭亡。

理解:

孟子在阐明困境能使人奋起的道理,并指出造成国家灭亡的原因之后,才得出了“生于忧患,死于安乐”的结论。

14.上文论述了“生于忧患,死于安乐”。

结合下面两则【链接材料】,简要说明“生于忧患,死于安乐”在赵襄子和隋炀帝身上是如何体现的。

(4分)

【链接材料一】

赵襄子①攻瞿②,胜老人、中人③,使使者来谒之,襄子方食抟饭④,有忧色。

左右曰:

“一朝而两城下,此人之所以喜也,今君有忧色何?

”泉子曰:

“今赵氏之德行,无所于积,一朝而两城下,亡其及我乎?

”孔子闻之曰:

“赵氏其昌乎!

”夫忧所以为昌也,而喜所以为亡也。

(节选自《吕氏春秋·慎大览·慎大》)

【链接材料二】

(隋炀帝)恃其富强,不虞⑤后患。

驱天下以从⑥欲,罄⑦万物而自本,采城中之子女,求远方之奇异。

宫苑是饰,台榭是崇,徭役无时,干戈不戢⑧。

遂以四海之尊,殒⑨于匹夫之手,子孙殄绝,为天下笑,可不痛哉!

(节选自《贞观政要·君道第一》)

注:

①[赵襄子]春秋末晋国大夫,赵氏家族首领,战国时期赵国的创始人。

②[翟(dí)]春秋时期的国家。

③[老人、中人]翟国的两座城池。

④[抟(tuán)饭]捏成团的饭。

⑤[虞]考虑,防范。

⑥[从]同“纵”。

⑦[罄(qìng)]用尽,消耗殆尽。

⑧[干戈不戢(jí)]战事终年不休。

⑨[殒(yǔn)]死亡。

答:

【答案】12.D

【解析】本题考查文言文实词解释,难度易。

A.举:

被任用/提出/向上抬/行动;B.过:

犯错/经过/过错/超过

C.虑:

思虑/忧虑/思考/思虑D.色:

神态

13.【答案】【乙】

【解析】本题考查文言文翻译与理解,难度中。

【甲】中理解错误,理解中的内容相当于把“必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”翻译了一遍,其中“行拂乱其所为”,翻译错误,不是有做不完的事,而是扰乱他的行为,使他的行为不顺。

故选【乙】。

14.【答案】

(1)赵襄子一天攻打下来两座城池,非但面无喜色,反而愁眉不展,是担忧

赵国没有积累什么德行,很快也会灭亡。

是生于忧患的体现。

(2)隋炀帝倚仗国家强大,做事不考虑后患,骄奢淫逸,最后国家破灭,身首异处,被天下耻笑,是死于安乐的体现。

【解析】不随考查文言文翻译理解,难度适中。

结合题干,子找“生于忧患死于安乐”在文中的体现,大致理解两则材料的主要内容,抓住材料一中的“忧”“”空,料二中的“恃其富强,不虞后患”“陨”即可。

2.【天津中考】

阅读《送东阳马生序》的节选文字,回答9—11题。

①今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵诗书,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告,求而不得者也;凡所宜有之书,皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。

其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

②东阳马生君则,在太学已二年,流辈甚称其贤。

余朝京师,生以乡人子谒余,撰长书以为贽,辞甚畅达,与之论辩,言和而色夷。

自谓少时用心于学甚劳,是可谓善学者矣!

其将归见其亲也,余故道为学之难以告之。

谓余勉乡人以学者,余之志也;诋我夸际遇之盛而骄乡人者,岂知予者哉?

9.下面句子中加点词的解释,不正确的一项是

A.父母岁有裘葛之遗岁:

岁月

B.不必若余之手录若:

像,如同

C.生以乡人予谒余谒:

拜见

D.言和而色衰和:

谦和

10.下面句子中加点词古今意义不同的一项是

A.有司业、博士为之师

B.撰长书以为贽,辞甚畅达

C.自谓少时用心于学甚劳

D.诋我夸际遇之盛而骄乡人者

11.下面对选文的理解分析,不正确的一项是

A.第①段写太学生学习条件的优越和生活衣食无忧,与作者当年求学的艰辛形成鲜明对比。

B.作者以“其他人之过哉”这一反问句式,鲜明地表达观点,显示出不容置疑的力量。

C.因为马生和作者是同乡,且学习勤奋刻苦,所以作者写这篇文章的目的是高度赞美马生。

D.“诋我夸际遇之盛而骄乡人者,岂知予者哉”一句表明作者担心世俗之人对自己的歪曲,从反面强化了本文的主旨。

【答案】9.A10.A11.C

3.【福建中考】

(二)阅读下面的文言文,完成6~9题。

(16分)

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:

教学相长也。

(节选自《礼记》)

【乙】师川外甥奉议①:

别来无一日不奉思②。

春风暄暖,想侍奉之余,必能屏弃人事,尽心于学。

前承示谕③:

“自当用十年之功,养心探道。

”每咏叹此语,诚能如是,足以追配古人。

然学有要道,读书须一言一句,自求已事,方见古人用心处,如此则不虚用功;又欲进道,须谢去外慕④,乃得全功。

读书先净室焚香,令心意不驰走,则言下理会。

少年志气方强、时能如此,半古之人⑤,功必倍之。

甥性识颖悟必能解此故详悉及之。

(节选自黄庭坚《与徐甥师川》)

[注]①奉议:

官名,即奉议郎。

②奉思:

思念。

③前承示谕:

不久前你告知我。

④外慕:

学习之外的各种贪恋。

⑤半古之人:

花费古人一半的工夫。

6.解释下列加点词在文中的意思。

(4分)

(1)不知其旨也旨:

(2)然后能自反也反:

(3)诚能如是是:

(4)令心意不驰走走:

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.甥性识/颖悟必能解/此故详悉及之

B.甥性识颖悟/必能解此/故详悉及之

C.甥性识颖悟/必能解/此故详悉及之

D.甥性识颖悟必能解此/故详悉及之

8.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(5分)

(1)虽有至道,弗学,不知其善也。

(3分)

(2)必能屏弃人事,尽心于学。

(2分)

9.甲,乙两文都谈到学习,但侧重点有所不同,请简要分析。

(4分)

【答案】:

6.(4分)

(1)味美

(2)反思,反省(3)这,这样(4)跑

说明:

意思答对即可。

7.(3分)B

8.(5分)

(1)(3分)虽然有最好的道理,不学习,就不知道它的好处。

(2)(2分)(你)一定能抛开人世间的俗事,把全部心思都用在学习上。

9.(4分)①甲文侧重论述学和教是相互促进的;②乙文强调学习要独立思考,要专心致志。

说明:

意思答对即可。

4.【重庆A卷】

(二)阅读《小石潭记》,完成9-12题。

(15分)

①从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

②潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

③潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

④坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

⑤同游者:

吴武陵,龚古,余弟宗玄。

隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

9.解释下列加点的词语。

(4分)

(1)潭中鱼可百许头()

(2)佁然不动()

(3)俶尔远逝()(4)以其境过清()

10.用现代汉语翻译下面的句子。

(4分)

(1)日光下澈,影布石上。

(2)其岸势犬牙差互,不可知其源。

11.下列对文章内容和写法分析不当的一项是()(3分)

A.这篇短小精美的山水游记,按“发现小石潭一一潭中景物——小潭溪流——潭上感受——交代同游者”的顺序,记录了作者游览的经历。

B.文章开篇以环佩相击之音来写水声,表现出水声的清脆,令人愉悦;同时也借水声烘托出环境的幽静。

C.第②段写游鱼,先总体写鱼的大体数量和“空游无所依”的状态,接着采用特写镜头写日光鱼影,勾画出一幅生动活泼的游鱼图。

D.作者善用正面和侧面的描写方法来写景物,如“斗折蛇行”,就是采用侧面描写的方法写出了溪流的曲折蜿蜒。

12.作者感到“凄神寒骨,悄怆幽邃”,这不仅仅是自然环境的冷清所致,还有更为深层的原因。

请结合选文和链接材料(作者同时期在永州写给友人的信),探究其深层原因。

(4分)

【链接材料】

仆[1]闷即出游,时到幽树好石,暂得一笑,已[2]复不乐。

何者?

譬如囚拘圆土[3],一遇和景[4],伸展支体,亦以为适,然终不得出,岂复能久为舒畅哉?

(选自柳宗元《与李翰林建书》,有删节)

【注】[1]仆:

对自己的谦称。

[2]已:

过一会儿。

[3]譬如囚拘圆土:

好像被囚禁在圆形围墙之中。

[4]和景:

温暖的日光。

【答案】:

9.①大约;②静止不动的样子;③忽然;④凄清。

10.①阳光照到水底,鱼的影子映在水底的石头上。

②两岸的形状像狗的牙齿交错不齐,看不出溪水的源头在哪里。

11.D

12.被贬谪的境遇,让柳宗元时时感到如同被囚禁在“圆土”中无法解脱。

面对小石潭的美景,作者也只能有片刻的欢娱,最终还是会泛起“凄神寒骨”的伤感。

5.【重庆B卷】

(二)阅读下面的文言文,完成9-12题。

(15分)

桃花源记

陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。

缘溪行,忘路之远近。

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树