历史统编高中必修中外历史纲要上第3课秦统一多民族封建国家的建立学案Word格式文档下载.docx

《历史统编高中必修中外历史纲要上第3课秦统一多民族封建国家的建立学案Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《历史统编高中必修中外历史纲要上第3课秦统一多民族封建国家的建立学案Word格式文档下载.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

1.表现;

2.消极影响。

(二)秦二世的暴政

三、秦末农民起义与秦的速亡

(一)秦末农民起义(公元前209—前206年)

1.陈胜、吴广起义:

⑴直接原因,⑵建号“张楚”,⑶结果;

2.刘邦、项羽反秦。

(二)楚汉战争(公元前206—前202年)

基础知识

(一)疆土统一

1.条件(表1)

角度

内容要点

人民愿望

长期战乱给社会带来巨大灾难,人民渴望安定统一

经济发展要求

各地域经济的发展,要求打破政治分裂所带来的阻碍

统一逐渐成为共识

战国中后期,统一的呼声日益高涨:

⑴孟子提出了“定于一”的思想;

⑵成书于战国末年的《吕氏春秋》也认为:

“乱莫大于无天子……”只有统一才能结束战乱

秦国具有的优势和条件

⑴地理位置优越:

“据殽函之固,拥雍州之地”;

⑵物质基础雄厚;

⑶秦王励精图治,广纳贤才,吏治清明;

⑷变法致强

2.公元前230年至公元前221年,秦国采取远交近攻战略,相继灭掉东方六国,建立起新的统一王朝秦朝,定都咸阳。

3.秦灭六国后,积极开拓边疆。

在北方,秦击退了游牧民族匈奴的进攻,在原有北方诸侯国旧长城的基础上,修筑了西起临洮、东至辽东的万里长城。

(二)政治经济文化的统一(巩固统一的措施)(表2)

领域

主要措施

作用(意义)和影响

政治

⑴确立皇帝制度:

①“皇帝”称号的确立,②皇帝制度的特征(皇帝独尊、皇权至上),③皇帝的权力

⑴建立了一整套君主专制中央集权制度,统一中央集权国家由此形成;

⑵秦朝确立的这套政治体制被以后王朝长期沿用,影响至为深远

⑵中央实行三公九卿制

⑶地方彻底废除分封制,实行郡县制

⑷颁布通行全国的秦律(特点:

秦法严苛)

经济

⑴统一车轨,修建由都城咸阳通达各地的驰道和直道

⑴促进各地经济文化交流和往来,有利于封建经济文化的进一步发展;

⑵有利于巩固秦的统治和国家统一

⑵统一货币

⑶统一度量衡

⑷编制户籍,迁徙六国贵族豪强

文化

风俗

⑴统一文字

⑵整顿社会风俗等

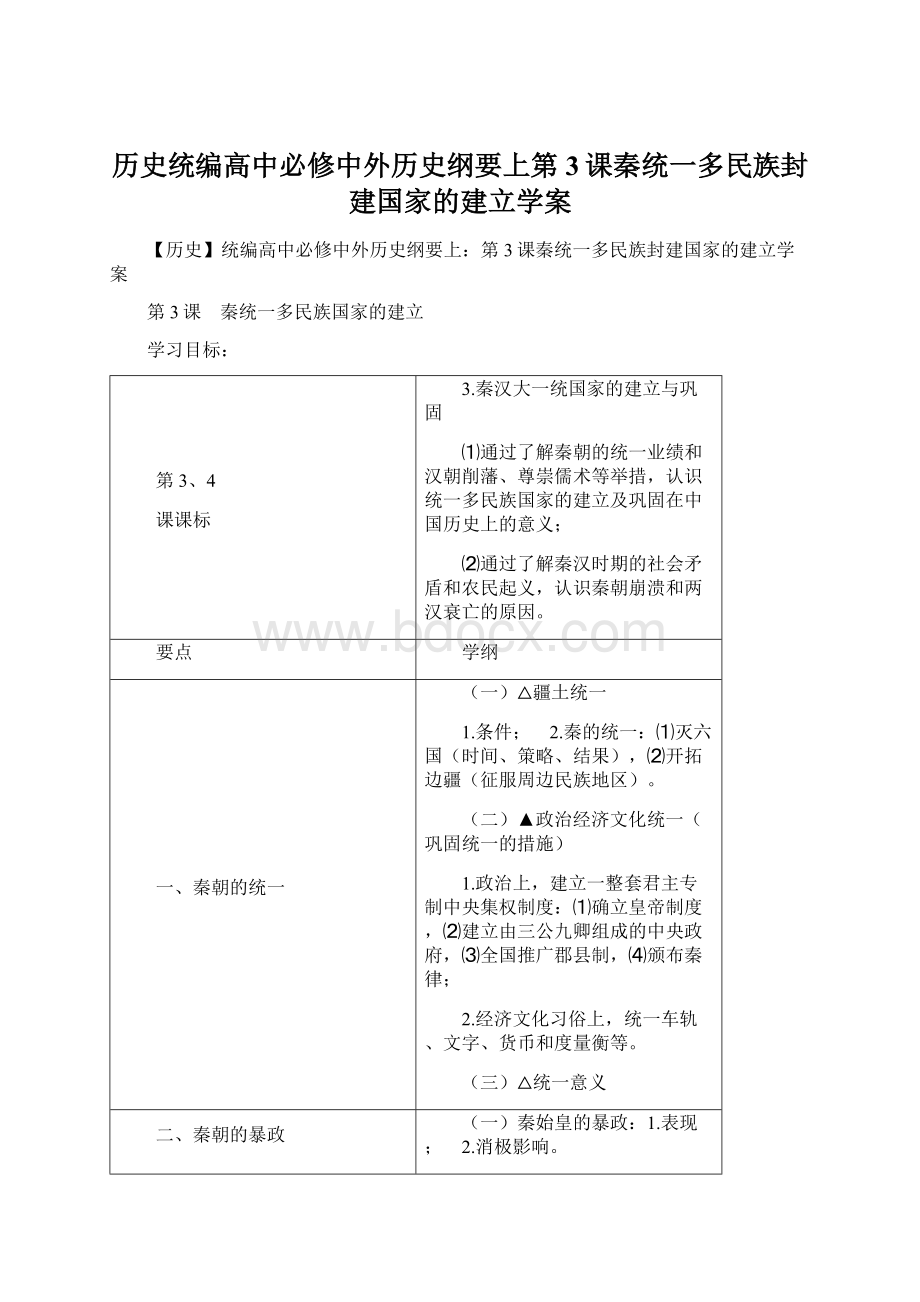

秦朝中央和地方机构图(图1)

秦始皇的暴政主要表现有:

⑴大兴土木,兴师动众;

⑵开拓边疆和修建大型工程;

⑶“焚书坑儒”,等等。

公元前210年,秦始皇死后,秦二世密织刑网,加重人民负担,阶级矛盾和统治阶层内部矛盾尖锐激化,一场大规模的农民起义终于爆发。

1.公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡揭竿而起,发动了中国历史上第一次农民大起义,号为“张楚”。

陈胜失败后,项羽、刘邦等领导的反秦势力日益壮大。

公元前207年,刘邦的军队进入咸阳,秦朝灭亡。

2.秦朝灭亡后,刘邦和项羽展开了长达4年的楚汉战争。

思考点:

刘邦为什么能够战胜项羽?

提示:

从刘邦和项羽两个方面去分析。

一、秦朝统一与速亡

材料一:

韩欲疲秦人,使无东伐,乃使水工郑国为间于秦(劝秦开凿水渠)。

中作而觉,秦人欲杀之。

郑国曰:

“臣为韩延数年之命,然渠成,亦秦万世之利也。

”(秦王嬴政)乃使卒为之。

——《资治通鉴》卷六

材料二:

(韩人计谋被发觉后)秦宗室大臣皆言秦王(嬴政)曰:

“诸侯人来事秦者,大抵为其主游间于秦耳,请一切逐客。

”李斯(楚人,入秦为客卿)亦议在逐中。

斯乃上书曰:

“今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

”秦王乃除逐客之令。

——《史记》卷八七

材料三:

战国后期,楚国学者荀子到秦国访问。

他对人讲述访问观感时说:

(秦)其固塞险,形势便,山林川谷美,天材之利多,是形胜也。

入境,观其风俗,其百姓朴,其声乐不流汙(污)其服不挑(轻佻,奇异),甚畏有司而顺,古之民也。

及都邑官府,其百吏肃然莫不恭俭、敦敬、忠信而不楛(kǔ,滥、恶),古之吏也。

入其国,观其士大夫,出于其门,入于公门,出于公门,归于其家,无有私事也。

不比周,不朋党,倜然莫不明通而公也。

古之士大夫也。

观其朝廷,其闲听决百事不留,恬然如无治者,古之朝也。

故四世有胜,非幸也,数(必然性)也。

——[清]王先谦《荀子集解》卷十一《强国篇第十六》

⑴根据材料一、二、三,分析秦国能够统一六国的原因。

(10分)

材料一中,嬴政坚持完成郑国渠的开凿,使大量土地得到灌溉;

(2分)

材料二中,“除逐客之令”(不采纳“逐客”建议),留住和吸引了大批人才;

材料三中,①(秦)“其固塞险”,地理位置优越;

(2分)②经商鞅变法,秦国实行法治,吏治良好,民风淳朴;

(2分)③四世秦王励精图治。

综合上述因素,秦国日益强盛,具备统一六国的历史条件。

材料四:

从公元前220年开始,(秦朝)建造了以咸阳为中心呈一巨大弧形向北面、东北、东面和东南辐射的一批称为驰道的帝国道路。

在汉代,随着帝国的扩张,道路系统大为扩大。

——摘编自《剑桥中国秦汉史》

⑵根据材料四并结合所学,分析秦朝帝国道路修建的作用和影响?

(8分)

作用和影响:

①加强了首都与(北部、东北、东面和东南)边郡的联系;

②促进了沿途各地的经济文化交流和往来;

③促进了秦对边远地区的开发和治理;

④巩固了国家的统一;

⑤为汉代道路系统建设打下基础;

⑥加重徭役负担,激化阶级矛盾。

(任答4点8分)

材料五:

汉初贾谊在《过秦论》中分析秦二世而亡的教训时说:

今秦南面而王天下,是上有天子也。

既元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上。

当此之时,守威定功,安危之本在于此矣。

……秦离战国而王天下,其道不易,其政不改,是其所以取之守之者无异也。

孤独而有之,故其亡可立而待。

借使秦王论上世之事,并殷、周之迹,以制御其政,后虽有淫骄之主,犹未有倾危之患也。

——《史记·

秦始皇本纪》

材料六:

据《史记•秦始皇本纪》记载,秦统一后,统一了文字、货币和度量衡;

收缴了天下的金属兵器铸“金人十二,各重千石”;

“隐宫徒刑者七十余万人,乃分作阿房宫”,历时三十多年修筑秦始皇陵;

先后征发徭役百余万,修筑长城;

数次移民实边,动辄数万家,如“因徙三万家丽邑,五万家云阳,……”;

颁布“挟书律”、焚书坑儒等。

⑶材料五中,贾谊认为秦二世而亡的原因是什么?

结合材料六谈谈你对贾谊观点的认识。

(6分)

贾谊认为秦二世而亡的原因:

“其政不改……孤独而有之”(他的政令没有变,秦王孤身无辅却拥有天下,这里指秦王没有沿着商周行分封的道路来“制御其政”)。

对贾谊观点的认识:

贾谊对秦二世而亡原因的分析不符合实际,(2分)据材料五可知,秦朝的暴政才是导致秦二世而亡的主要原因。

二、秦朝制度建设

古先民平(公平)其政者,莫遂(达到)于秦。

秦皇负扆(yǐ,帝位)以断天下,而子弟为庶人。

所任将相,李斯、蒙恬,皆功臣良吏也。

……末俗以秦皇方(比)汉孝武(汉武帝)……孝武一怒,则大臣莫保其性……自法家论之,秦皇为有守。

非独刑罚依科也,用人亦然……夫有功者必赏,则爵禄厚而愈劝……世以秦皇为严,而不妄诛一吏也。

由是言之,秦皇之与孝武,则犹高山之与大湫也。

……秦制本商鞅,其君亦世守法……非草茅、搢(缙)绅所能拟已。

——摘自《章太炎全集・太炎文录初编》

⑴仔细阅读材料一,并结合所学知识,指出材料中所论秦皇“秦制”建设有哪些特点,并用一句话概括作者的主要观点。

特点:

中央集权,不行分封制,不行世官制,平政守法。

(4分)

观点:

肯定秦始皇功绩。

自古皆封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官……其后积弊日甚……其势不得不变。

于是先从在下者(平民)起……此已开后世布衣将相之例……秦始皇尽灭六国以开一统之局……下虽无世禄之臣,而上犹是继体之主(最高统治者仍由王族世袭)也。

汉祖以匹夫起事,角群雄而定一尊。

其君既起自布衣,其臣亦自多亡命……天之变局,至是始定。

——赵翼《廿二史札记》

⑵分析材料二,说明“天下变局”是指什么,(4分)结合所学知识,概括由西周至秦汉国家体制发生的变化。

变局:

统治阶级在西周由世袭贵族组成,到西汉建立时皇帝和大臣多出身布衣。

变化:

从分封制到郡县制,中央集权制度逐步建立。

郡县之制垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之……秦之所灭都六国耳,非尽灭三代之所封也。

则分之为郡,分之为县,俾才可长民者皆居民上……为天下计,则(郡县制)害不如封建之滋也多矣。

——王夫之《读通鉴论•秦史》

郡县之失,其专在上……今之出君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也,人人而疑之,事事而制之。

——顾炎武《郡县论》

⑶根据材料三、四,分别概括王夫之、顾炎武对郡县制的看法。

结合所学知识,简述郡县制在中国历史发展中的积极作用。

王夫之:

从国家角度考虑,郡县制不如封建制害处多。

顾炎武:

郡县制的缺陷在于实行专制主义中央集权制度。

积极作用:

郡县制有利于中央对地方的垂直管理,有利于国家统一及稳定,其制为历朝所沿用。

『认知结构』

『质疑与反思启示与认识』

由学生在学习后,进一步提出质疑与反思,或总结学习启示与认识。

『限时训练』总分30分,限时15分钟。

一、选择题:

在下列各小题中,只有一个选项是符合题目要求的。

每小题2分,共16分。

1.四川省博物馆藏有一块文字残缺的《九域守令图》石碑,其中一段碑文是:

“至于□国,天下分而为七。

□并四海,变易古制,始为郡县……至□灭陈,天下方合为一。

”“□”处缺失的文字应该是(B)

A.周 B.秦 C.汉 D.唐

2.战国时各国最高统治者都尊号为王。

秦王政统一六国后,更改名号,号称“皇帝”,建立了皇帝制度。

秦王政的做法(D)

A.打击了战国君主的威严 B.确保了秦国统治的延续

C.限制了三公权力的行使 D.突出了皇帝的独尊地位

3.著名学者柏杨提出:

“秦政府的组织精神,是政治、军事、监察三权分立,互不统摄。

”此“组织精神”(C)

A.能够实现中央集权 B.保证了民主决策

C.改变不了皇帝专制 D.防止了官员腐败

4.咸阳是秦朝国都所在地,不设郡守而由朝廷直辖,其长官为内史。

内史位同九卿,可以参与朝政。

由此可以推知(B)

A.内史是秦高级教育官员 B.内史有特殊的地位

C.秦朝重视巩固国家统一 D.秦朝重视地方治理

5.李斯说:

“周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠(chó

u),诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。

今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。

天下无异意,则安宁之术也。

置诸侯不便。

”据此可知,李斯主张(A)

A.推行郡县制以实现天下安宁 B.仿效西周分封诸侯以巩固天下

C.宣扬“君权神授”实现一统 D.利用国家赋税增加官员的收入

6.《秦邮律》内容广及文书、驿制、邮驿等法令,明确规定文书传递时限、登记手续、入驿条件、生活待遇、邮驿机构