北京大学研究生考试竞争法专题笔记 肖江平老师听课笔记.docx

《北京大学研究生考试竞争法专题笔记 肖江平老师听课笔记.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京大学研究生考试竞争法专题笔记 肖江平老师听课笔记.docx(57页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

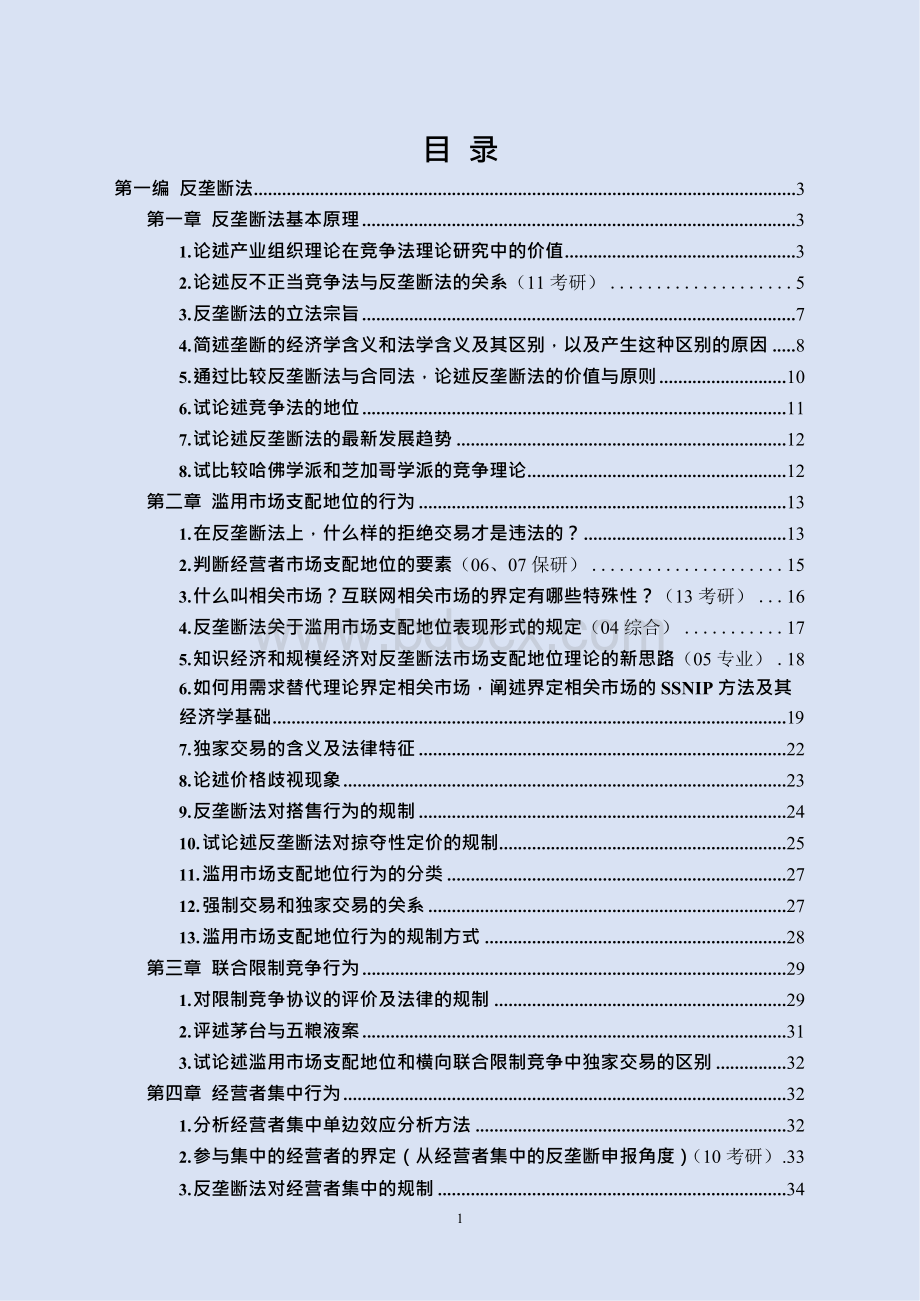

目录

第一编反垄断法 3

第一章反垄断法基本原理 3

1.论述产业组织理论在竞争法理论研究中的价值 3

2.论述反不正当竞争法与反垄断法的关系(11考研) 5

3.反垄断法的立法宗旨 7

4.简述垄断的经济学含义和法学含义及其区别,以及产生这种区别的原因 8

5.通过比较反垄断法与合同法,论述反垄断法的价值与原则 10

6.试论述竞争法的地位 11

7.试论述反垄断法的最新发展趋势 12

8.试比较哈佛学派和芝加哥学派的竞争理论 12

第二章滥用市场支配地位的行为 13

1.在反垄断法上,什么样的拒绝交易才是违法的?

13

2.判断经营者市场支配地位的要素(06、07保研) 15

3.什么叫相关市场?

互联网相关市场的界定有哪些特殊性?

(13考研) 16

4.反垄断法关于滥用市场支配地位表现形式的规定(04综合) 17

5.知识经济和规模经济对反垄断法市场支配地位理论的新思路(05专业) 18

6.如何用需求替代理论界定相关市场,阐述界定相关市场的SSNIP方法及其经济学基础 19

7.独家交易的含义及法律特征 22

8.论述价格歧视现象 23

9.反垄断法对搭售行为的规制 24

10.试论述反垄断法对掠夺性定价的规制 25

11.滥用市场支配地位行为的分类 27

12.强制交易和独家交易的关系 27

13.滥用市场支配地位行为的规制方式 28

第三章联合限制竞争行为 29

1.对限制竞争协议的评价及法律的规制 29

2.评述茅台与五粮液案 31

3.试论述滥用市场支配地位和横向联合限制竞争中独家交易的区别 32

第四章经营者集中行为 32

1.分析经营者集中单边效应分析方法 32

2.参与集中的经营者的界定(从经营者集中的反垄断申报角度)(10考研).33

3.反垄断法对经营者集中的规制 34

1

第五章行政性垄断行为 35

1.简述行政性垄断的主体(中宣部能否成为行政性垄断的主体) 35

2.简述对行政性限制竞争行为进行法律规制的必要性(阐述行政性垄断是否应纳入反垄断法规制的范围)(02考研) 36

第六章反垄断法的执行与适用 37

1.论述反垄断法实施的基本原则 37

2.反垄断法的适用除外规定 37

3.如何界定反垄断法第17条中的“正当理由” 38

4.论述本身违法原则与合理原则的关系 40

5.结合相关市场理论,简述其在反垄断法和反不正当竞争法实施中的作用(08

考研) 42

6.反垄断执法机构的权力类型和设置 44

7.我国《反垄断法》所确立的反垄断执法体制 44

第二编反不正当竞争法 45

第一章反不正当竞争法基本原理 46

1.用产业组织理论分析反不正当竞争法的目的 46

2.论述我国反不正当竞争法的立法宗旨 46

3.对我国反不正当竞争法有关不正当竞争行为的界定的内容进行简要评述,并提出完善建议 46

4.网络时代与反不正当竞争法 48

第二章欺骗性标识行为 48

1.仿冒案件中的知识产权问题与反不正当竞争问题在学理上如何区分(11考

研) 48

2.引人误解的虚假广告的认定标准及其原因(11保研) 51

3.虚假广告的不同表现形式 52

第三章侵犯商业秘密行为 53

1.侵犯商业秘密的概念、构成要件、表现形式和法律责任(95考研) 53

第四章诋毁商誉行为 55

第五章商业贿赂行为 55

1.商业贿赂中行贿主体的交易相对人和受贿人是否是同一人?

即如何认定商业贿赂中的受贿主体?

(从贿赂成因的角度分析) 55

2.商业贿赂的危害 55

3.论述回扣与折扣、佣金的区别 55

第六章不当附奖赠促销行为 56

2

第一编反垄断法

第一章反垄断法基本原理

1.论述产业组织理论在竞争法理论研究中的价值

(1)产业组织理论为竞争法的存在提供理论基础

产业组织理论主要研究市场结构、市场行为和市场绩效及其相互之间的关系,以市场或产业这一特定层次为对象,从同一市场中各个厂商的联系这一角度来分析厂商行为及其后果,以资源配置效率、规模结构效率、技术进步程度、价格水平、就业水平及销售费用水平等指标,来评价市场绩效的好坏,判断市场结构的优劣,揭示企业、市场运行的基本特点和规律。

该理论研究的重要法律意义在于:

其为国家对竞争进行法律规制的必要性和合理性提供了理论基础,即如果市场的绩效不够好,市场的结构不够合理,或者厂商的行为及其后果不利于市场的正常运行,而市场本身又无法解决这些问题,那么,国家就要通过有效的途径予以引导、监督和纠正,对市场进行适度的公共管制,特别是对作为市场基本运行机制的竞争活动进行法律规制,包括制定以反垄断、反限制竞争和反不正当竞争为内容的竞争法及其他相关市场法律。

(2)产业组织理论对竞争法的发展和变化产生重大影响

产业组织理论自形成以来,“直以不同的方式作用于世界范围内竞争法的制定与实施。

众多产业组织学派的不同主张和丰富的产业组织理论研究成果,对竞争法的变化和发展产生重大影响。

下面以产业组织理论的诞生地和研究中心——美国为例,具体说明产业组织理论是如何影响竞争法的变化、发展的。

形成于20世纪50年代的哈佛学派产业组织理论认为,市场结构是决定厂商不同行为和市场绩效的主要因素,主张要取得理想的市场绩效,只有通过公共政策来干预市场结构和市场行为,因而提倡实行严格的反托拉斯政策。

在美国,从“二战”以后至70年代初,强调政治和经济权力分散化的“民众主义”思潮盛行,哈佛学派的观点得到了反托拉斯当局的普遍赞同。

因此,自20世纪50年代开始,美国的竞争立法就开始具有明显的结构主义特点,至60年代中期达到了高峰。

美国60年代末到70年代初的集中行业法规和行业调整法规,基本上采取单纯的结构主义方法以期实现维持市场竞争性的目标。

在这些法律、法规中,甚至规定了行业集中率的具体数额,要求解散寡头垄断性的行业。

如集中行业法规定,一个行业中有四家或更少的企业集中占有了70%的市场份额,那么,这个行业即为垄断性行为,必须重新调整产业结构。

美国这“时期竞争法的基本精神是经济效率让位于“分散权力”目标,反托拉斯当局对企业合并及支配性企业行为的控制都是很严厉的,对合谋及纵向限制竞争行为基本上采取体现严格控制精神的本身违法原则。

在反对和抨击哈佛学派观点的过程中发展起来的芝加哥学派产业组织理论认为,不能拘

3

泥于市场份额和市场集中度等结构指标,而应以经济效率为标准对市场支配力和市场行为进行考察,主张在没有政府法规限制的情况下形成的市场结构是企业效率状况的反映,干预市场结构只能破坏市场机制的有效作用,提出反托拉斯政策的主要任务应该是禁止企业横向的价格协调和瓜分市场行为,只有这些行为才会导致产业减少而又没有提高效率,而对企业合并、支配性企业的行为和垂直限制等则应该少加干预,因为它们在多数情况下可以提高效率。

进入20世纪70年代,随着美国经济长期不景气以及来自日本和西欧企业的激烈竞争,干预主义的反托拉斯政策日益被视为导致经济滑坡和企业竞争力下降的重要原因,哈佛学派的结构主义理论也越来越多地无法得到验证,开始迅速走向衰落。

与此同时,倡导价格理论分析和效率至上原则的芝加哥学派产业组织理论逐渐渗透到美国竞争法的各个领域,使美国的反托拉斯法在分析方法和政策目标上产生了深刻的变化,垄断控制制度开始由结构主义向行为主义转变。

在奉行新自由主义的里根政府上台后,芝加哥学派的产业组织理论得到进一步的推崇,美国的反托拉斯法由严厉转变为最低限度的干预,无论对合并、垂直限制,还是支配性企业的行为,反托拉斯当局均采取了宽松的政策。

以博弈论和信息经济学的引入为突出特征的“新产业组织理论”,不仅推翻了哈佛学派的分析方法,而且也对芝加哥学派的正统观点及其所提倡的克制的反托拉斯政策提出了挑战。

新产业组织理论运用非合作博弈模型实现了对阻止进入定价各种合谋与默契、广告、产品差别化、产品扩散、技术创新、设置进入壁垒等策略行为的动态分析,使人们对各种复杂交易现象的动机和效果的理解达到了新的高度。

一些在芝加哥学派看来非理性的或者有利于提高效率的价格或非价格行为,在引入博弈论和信息经济学理论后,得出了不同的结论,典型的例子是掠夺性定价和排他性交易。

因此,“新产业组织理论”反对将反托拉斯政策仅仅局限于禁止水平价格的协调,主张对市场竞争性具有不同程度影响的诸因素如进入壁垒、合谋、市场支配力滥用、垂直限制、网络效应等予以法律上的适度关注,提倡加强对大企业行为的反托拉斯管制。

进入20世纪90年代,美国的经济环境发生了新的变化,伴随美国第五次企业合并浪潮的推进和网络效应作用的发挥,以寡头厂商为主导的市场结构日益成为整个经济的主流,“些高科技企业在较短时期内在全球市场上获得了支配地位(如微软公司),较高的市场集中度和垄断的趋势不得不引起人们的担心,芝加哥学派主导下的过分宽松的反托拉斯政策开始令许多人感到不安。

与此同时,一批持“新产业组织理论”观点的经济学家和法学界人士在司法部反托拉斯局和联邦贸易委员会担任了关键职务,“新产业组织理论”的观点开始对美国的竞争法产生影响。

在1992年的“柯达”案中,美国最高法院首次大篇幅地引用“新产业组织理论”的观点进行分析,驳斥了下级法院判案时所采用的芝加哥学派的观点,同时还强调,用简单的经济学理论来代替对“市场现实”的细致分析是危险的。

“柯达”案成了一桩标志性的案件,它表明美国最高法院对芝加哥学派的分析方法和观点产生了质疑,并且确定了一个新的原则:

在法庭的审判中必须对企业的市场策略行为加以详细分析。

自此,大企业的策略行

4

为开始受到反托拉斯当局的认真对待,“新产业组织理论”的概念和分析法在为数不少的案例以及政策条文的修订中得到了反托拉斯行政机构或法院的采用,美国的反托拉斯法也从前

“时期的过于宽松逐步转向温和的干预。

2.论述反不正当竞争法与反垄断法的关系(11考研)

(1)垄断行为与不正当竞争行为的关系

垄断行为是指排除或者限制竞争,损害消费者权益或者危害社会公共利益的行为,具体包括滥用市场支配地位行为、联合限制竞争行为、经营者集中行为等。

从这一概念可以看出,反垄断法关注的是排除或限制竞争的行为,其目的是保障企业有自由参与市场竞争的权利,提高经济效率和消费者的社会福利。

不正当竞争行为是指经营者采用欺骗、胁迫、利诱以及其他违背诚实信用和公平竞争惯例的手段从事市场交易。

不正当竞争行为有广义和狭义之分,广义的不正当竞争行为包括垄断行为在内的所有破坏竞争的行为,狭义的不正当竞争则是指垄断行为之外的破坏竞争的行为。

反不正当竞争法的目的是维护公平的竞争秩序,保护合法经营者和消费者的利益。

由此可见,不正当竞争行为与垄断行为既有区别,也有联系。

垄断行为从本质上看,从根本上排斥、限制竞争,是竞争的对立物,是消除竞争,与竞争水火不容。

不正当竞争行为并不排斥、限制竞争,它是在承认并允许其他竞争对手参与竞争的前提下,采取了不正当、不合法的手段从事经营活动,属于竞争的范畴。

但是这两个概念也不是绝然对立,他们既有区别又有联系,使用中也有交叉。

这在不同国家有关反垄断立法和反不正当竞争立法中就可以发现,美国反托拉斯法中对垄断和限制竞争的规定就相互交叉,甚至包括了反不正当竞争的一些规定。

德国反对限制竞争法中也包含了对垄断与限制竞争行为的规定。

我国台湾在1990年颁布的《公平交易法》,比较完整地对垄断行为和不正当竞争行为作了规定,成为在一部竞争法典中全面规定各种竞争行为的立法体例的代表。

(2)反垄断法与反不正当竞争法的联系

反垄断法与反不正当竞争法的密切联系主要表现在:

一是反垄断