八年级上册语文课内文言文复习资料Word文档格式.doc

《八年级上册语文课内文言文复习资料Word文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八年级上册语文课内文言文复习资料Word文档格式.doc(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

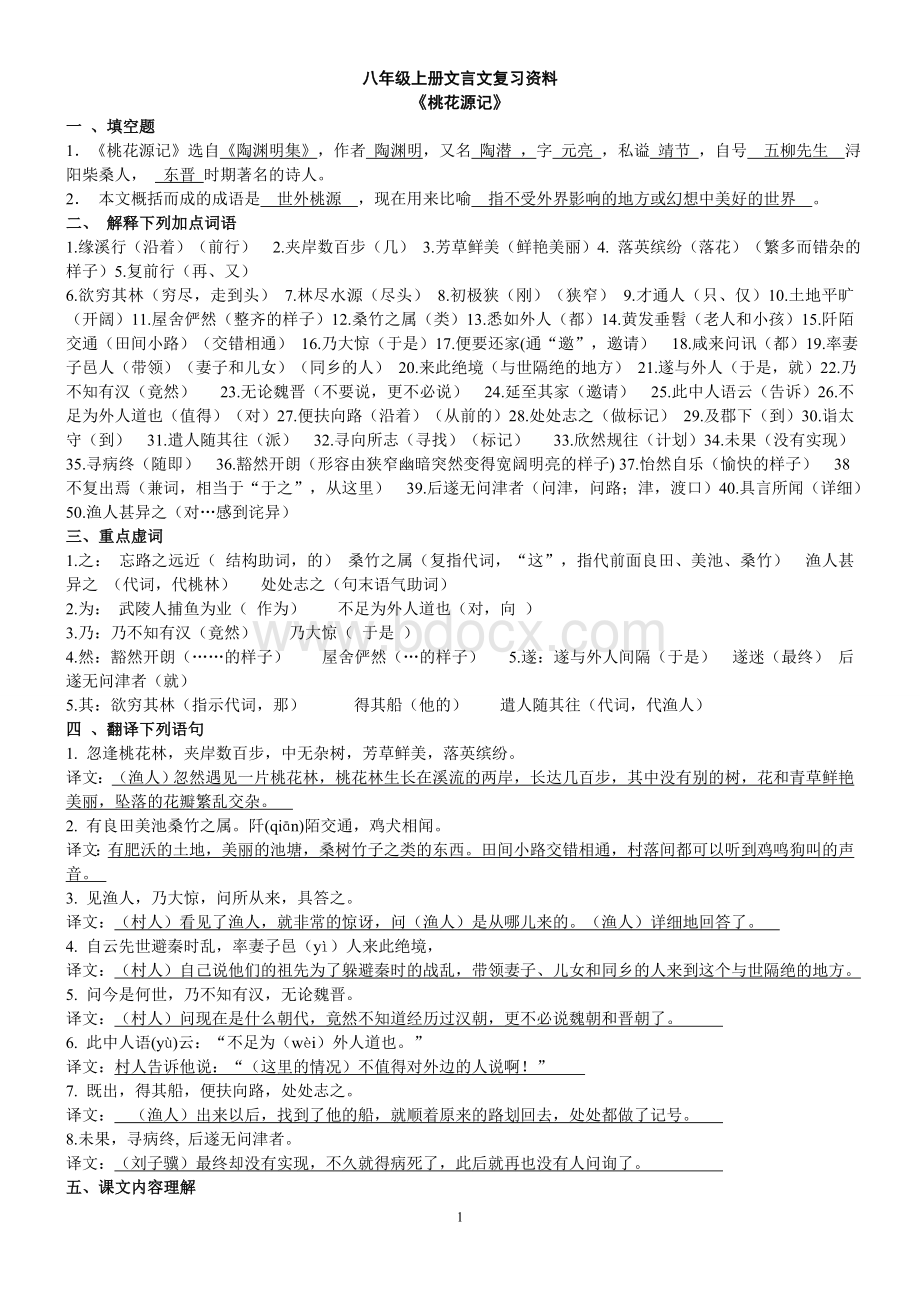

豁然开朗(……的样子)屋舍俨然(…的样子)5.遂:

遂与外人间隔(于是)遂迷(最终)后遂无问津者(就)

5.其:

欲穷其林(指示代词,那)得其船(他的)遣人随其往(代词,代渔人)

四、翻译下列语句

1.忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

译文:

(渔人)忽然遇见一片桃花林,桃花林生长在溪流的两岸,长达几百步,其中没有别的树,花和青草鲜艳美丽,坠落的花瓣繁乱交杂。

2.有良田美池桑竹之属。

阡(qiān)陌交通,鸡犬相闻。

有肥沃的土地,美丽的池塘,桑树竹子之类的东西。

田间小路交错相通,村落间都可以听到鸡鸣狗叫的声音。

3.见渔人,乃大惊,问所从来,具答之。

(村人)看见了渔人,就非常的惊讶,问(渔人)是从哪儿来的。

(渔人)详细地回答了。

4.自云先世避秦时乱,率妻子邑(yì

)人来此绝境,

(村人)自己说他们的祖先为了躲避秦时的战乱,带领妻子、儿女和同乡的人来到这个与世隔绝的地方。

5.问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(村人)问现在是什么朝代,竟然不知道经历过汉朝,更不必说魏朝和晋朝了。

6.此中人语(yù

)云:

“不足为(wè

i)外人道也。

”

村人告诉他说:

“(这里的情况)不值得对外边的人说啊!

”

7.既出,得其船,便扶向路,处处志之。

(渔人)出来以后,找到了他的船,就顺着原来的路划回去,处处都做了记号。

8.未果,寻病终,后遂无问津者。

(刘子骥)最终却没有实现,不久就得病死了,此后就再也没有人问询了。

五、课文内容理解

1.《桃花源记》一文以渔人的行踪为线索。

以渔人进入桃花源先后为顺序,从发现桃花源到访问桃花源,再到离开桃花源,到再访桃花源一线贯之,串连全文。

2.第一段带有神秘色彩的景物描写有什么作用?

答:

暗示将会出现奇境,为渔人进入桃花源渲染气氛,也为桃花源的美好作铺垫。

3.桃源人听到渔人叙述外界的变化后,为什么“皆叹惋”?

外界变化大,社会黑暗,战乱频繁,人民生活痛苦,长时间与世隔绝。

4.渔人离开桃源后。

“便扶向路”又“处处志之”,而后来的人“寻向所志”,却“不复得路”。

作者这样写的目的是什么

作者这样写的目的是让人觉得桃花源是一个似有似无,似真似幻的所在,暗示桃花源是一个虚构的社会,是不存在的。

5.作者笔下的桃花源具有怎样的特点?

自然环境优美,民风纯朴,热情好客,生活富足,没有阶级压迫,没有剥削,没有战乱之苦。

6.作者为什么要虚构一个现实中根本不存在的桃花源社会?

反映了作者怎样的理想?

反映了作者主张和平,向往安定、美好的生活,寄托了他的政治抱负,反映了人民的愿望,表达了他对封建社会的抨击和批判。

《陋室铭》

1.《陋室铭》中的“铭”是指古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体,其特点是用韵的。

2.《陋室铭》选自《全唐文,作者是刘禹锡,字梦得,唐代洛阳人,著名文学家,诗人。

著有《刘宾客文集》。

二、解释下列加点词语

1有仙则名(出名)2有龙则灵(灵异)3斯是陋室(这)4惟吾德馨(只)(香气,这里指品德高尚)

5谈笑有鸿儒(博学的人。

鸿,大。

儒,旧指读书人)6往来无白丁(贫民,这里指没有什么学问的人)7可以调素琴(调弄)(不加装饰的琴)8阅金经(佛经)9无丝竹之乱耳(琴瑟等乐器,指奏乐的声音)(使……扰乱)10无案牍之劳形(官府的公文)(使…劳累)(身体)11.何陋之有(哪里)12.苔痕上阶绿(痕迹)

无丝竹之乱耳(用于主谓之间,取消句子独立性)何陋之有(宾语前置的标志词)

2.则:

有龙则灵(就)则右刻“山高月小”(便)

3.以:

可以调素琴(用来)自康乐以来(表示时间的界限)以此夸能(凭借)

四、翻译下列句子

1.山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

山不一定要高,有仙人(居住)就有名。

水不一定要深,有龙(居住)就有灵气了。

2.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

没有嘈杂的音乐扰乱两耳,没有官府的公文劳身心。

3.斯是陋室,惟吾德馨。

这(虽)是间简陋的房子,主人却有美好的德行。

4.谈笑有鸿儒,往来无白丁。

(在一起)谈笑的是渊博的学者,交往的人中没有知识浅薄的人。

5.孔子云:

“何陋之有?

”

孔子说:

“有什么简陋的呢?

”

6.苔痕上阶绿,草色入帘青。

青苔碧绿,长到台阶上,草色青葱,映入帘子中。

五、课文内容理解

1.文章开头运用了什么写法,有什么作用?

以比喻起兴,类比的写法把陋室与山、水作类比,也具有名与灵的性质,突出“斯是陋室,惟吾德馨”这一主旨。

2.统领全篇的一个词是德馨。

3.文章从哪几个方面对陋室进行了描写,突出了陋室怎样的特点?

居住环境;

交往人物;

日常生活;

“高雅”。

4.通过对陋室的描写,表达了室主人怎样的节操和情趣?

表达室主人高阶傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

5.对陋室的描写,在文中起到了怎样的作用?

阐述了陋室不陋,为“何陋之有”作张本,也突出全文的主旨“惟吾德馨”。

6.“苔痕上阶绿,草色入帘青”用了怎样的修辞方法?

“上”和“入”有什么好处?

这两句写出了环境怎样的特点?

对偶,拟人修辞方法“入”和“上”化静为动,生动传神,使之人格化。

表达了作者对居住环境的喜爱之情。

突出了环境清幽,恬静,雅致的特点。

7.本文写作上有哪些特点?

(1)托物言志,以“陋室”阐明“德馨”;

(2)全篇是用骈句,有个别是散句,对仗工整,整齐押韵;

(3)使用类比,比喻,排比,对偶修辞方法;

(4)虚实结合;

(5)起兴。

8.找出文中的韵脚名灵馨青丁经行亭。

9.文章结尾有何特点?

采用错综反问的句式,画龙点睛,收束全文,紧扣题目引人深思,将整个陋字彻底翻了过来,达到了最完美的思想境界。

《爱莲说》

1《爱莲说》中的“说”是古代论说文的一种体裁,既可以记叙,也可以议论。

2《爱莲说》作者周敦颐,是宋代道州人,字茂叔、哲学家,因世居道县濂溪,学者就称他为濂溪先生著有《太极图说》。

二、解释下列加点字词

1.可爱者甚蕃(很)(多)2.世人盛爱牡丹(非常)3.出淤泥而不染(沾染)4.濯清涟而不妖(洗涤)(美丽而不庄重)

5.中通外直(贯通,通达)(笔直)6.不蔓不枝(长枝蔓)(长枝节)7.香远益清(更加)8.亭亭净植(耸立的样子)(立)

9.可远观而不可亵玩焉(玩弄。

亵,亲近而不庄重)10.花之隐逸者也(隐居的人)11.花之君子者也(品德高尚的人)12.陶后鲜有闻(很少)(听说)13.同予者何人(我)14.宜乎众矣(应当)(多)

水陆草木之花(结构助词,的)予独爱莲之出淤泥(用于主谓之间,取消句子独立性)花之隐逸者也(结构助词,的)菊之爱(宾语前置、结构助词都说得通)

2.而:

出淤泥而不染(连词,表转折,却)濯清涟而不妖(连词,表转折,却)可远观而不可亵玩焉(连词,表转折,却)

1.水陆草木之花,可爱者甚蕃。

水面上和陆地上各种草木的花,值得喜爱的有很多。

2.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

我唯独喜爱莲花从淤泥里长出来却不受污染,在清水里洗涤过却不显得妖媚

3.中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

它的茎内空外直,不牵牵连连,不枝枝节节,香气远播,更显得清香,洁净地挺立在那里,可以在远处观赏,却不能贴近去玩弄它。

4.予谓菊,花之隐逸者也;

牡丹,花之富贵者也;

莲,花之君子者也。

我认为菊是花中的隐士;

牡丹,是花中的富贵者;

莲花,是花中的君子

5.菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?

牡丹之爱,宜乎众矣!

对于菊花的喜爱,陶渊明以后就很少听到