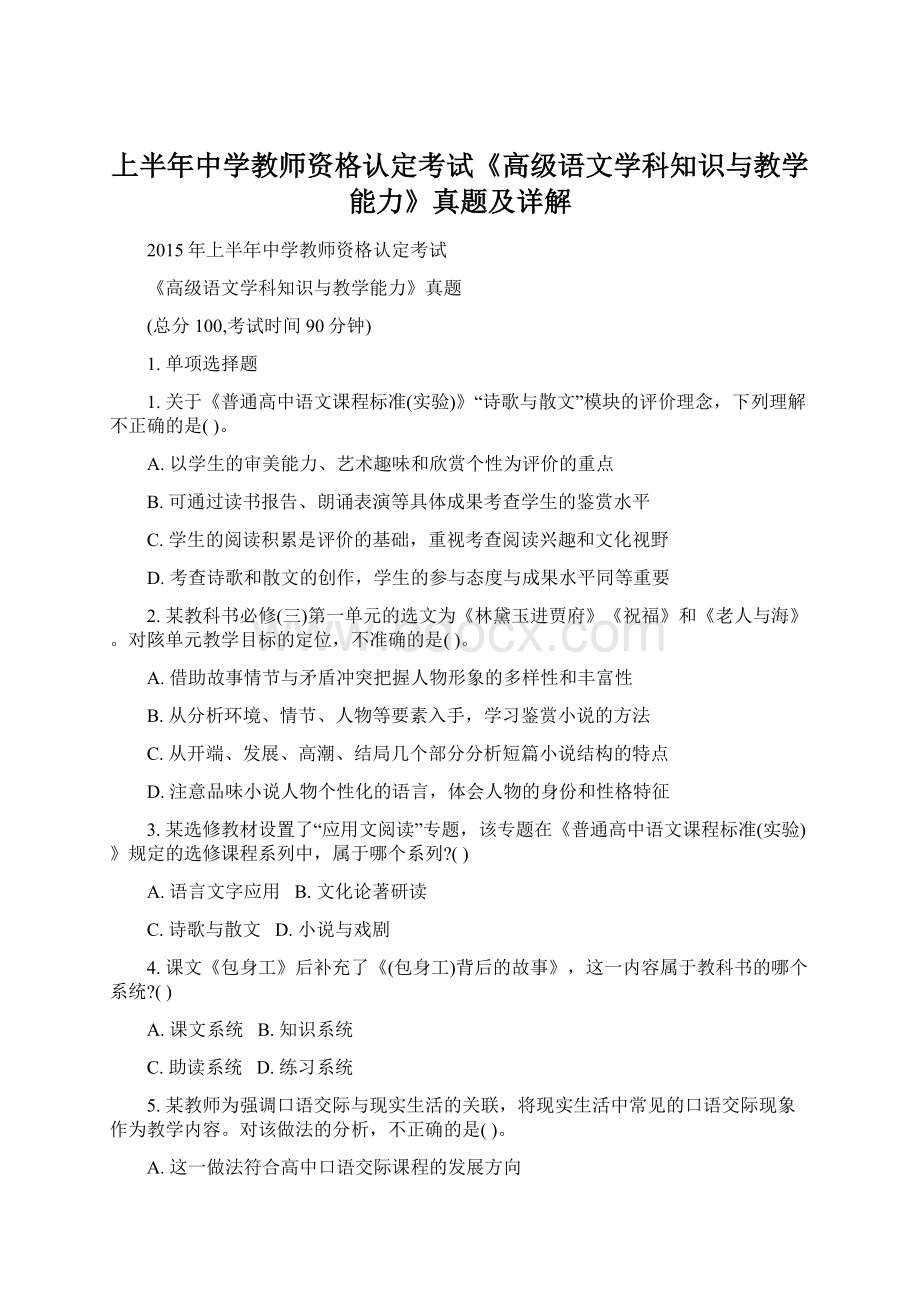

上半年中学教师资格认定考试《高级语文学科知识与教学能力》真题及详解.docx

《上半年中学教师资格认定考试《高级语文学科知识与教学能力》真题及详解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上半年中学教师资格认定考试《高级语文学科知识与教学能力》真题及详解.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

上半年中学教师资格认定考试《高级语文学科知识与教学能力》真题及详解

2015年上半年中学教师资格认定考试

《高级语文学科知识与教学能力》真题

(总分100,考试时间90分钟)

1.单项选择题

1.关于《普通高中语文课程标准(实验)》“诗歌与散文”模块的评价理念,下列理解不正确的是()。

A.以学生的审美能力、艺术趣味和欣赏个性为评价的重点

B.可通过读书报告、朗诵表演等具体成果考查学生的鉴赏水平

C.学生的阅读积累是评价的基础,重视考查阅读兴趣和文化视野

D.考查诗歌和散文的创作,学生的参与态度与成果水平同等重要

2.某教科书必修(三)第一单元的选文为《林黛玉进贾府》《祝福》和《老人与海》。

对陔单元教学目标的定位,不准确的是()。

A.借助故事情节与矛盾冲突把握人物形象的多样性和丰富性

B.从分析环境、情节、人物等要素入手,学习鉴赏小说的方法

C.从开端、发展、高潮、结局几个部分分析短篇小说结构的特点

D.注意品味小说人物个性化的语言,体会人物的身份和性格特征

3.某选修教材设置了“应用文阅读”专题,该专题在《普通高中语文课程标准(实验)》规定的选修课程系列中,属于哪个系列?

()

A.语言文字应用B.文化论著研读

C.诗歌与散文D.小说与戏剧

4.课文《包身工》后补充了《(包身工)背后的故事》,这一内容属于教科书的哪个系统?

()

A.课文系统B.知识系统

C.助读系统D.练习系统

5.某教师为强调口语交际与现实生活的关联,将现实生活中常见的口语交际现象作为教学内容。

对该做法的分析,不正确的是()。

A.这一做法符合高中口语交际课程的发展方向

B.有效的口语交际教学要从学生的生活实际出发

C.课堂再现生活情境对提高学生口语交际能力价值不大

D.根据不同的交际场合和目的,帮助学生恰当地进行表达

6.某教材选修模块提供理解和掌握古代诗歌鉴赏的基本方法:

以意逆志,知人论世。

下列对诗歌的分析,运用了该方法的是()。

A.《泊秦淮》表达了对“商女”形象的批判

B.《湘君》《湘夫人》表现的是湘水之神的爱情

C.《长恨歌》描写了唐玄宗和杨贵妃的爱情悲剧

D.《蜀相》借凭吊诸葛亮抒发自己壮志难酬的悲愤

7.《普通高中语文课程标准(实验)》提出:

在讨论或辩论中积极主动地发言,恰当地应对和辩驳。

对该要求的理解,正确的是()。

A.讨论和辩论是多向互动交流,辩驳是单向信息传递

B.从讨论到辩论,体现了学生口语交际能力的发展过程

C.讨论和辩论强调交际过程的合作,辩驳突出体现学生的自我表达

D.讨论属于非正式场合的表达,辩论、辩驳更强调正式场合的交流

8.教学《雷雨》,教师设计了一道习题:

反复朗读周朴同和鲁侍萍的对话,细心体会,揣摩语言,了解人物的复杂性格。

对该题的设计意图,分析正确的是()。

A.让学生理解矛盾冲突设置的表达效果

B.让学生借助戏剧语言探究复杂的社会现实

C.让学生学会品味戏剧人物形象的特殊魅力

D.让学生体会人物语青对表现人物性格的作用

9.学习《永遇乐.京口北固亭怀古》,教师检查学生的预习情况后,将“典故的运用及作用”作为教学难点之一。

对该做法的分析,正确的是()。

A.教师对教学重难点要求理解不准确B.教师对应承担的教学任务认识不清

C.教学目标的确定基于教学难点分析D.教学难点的确定基于对学情的把握

10.学习《装在套子里的人》,教师朋披风、靴子、高帽、桊镜、口罩、耳套把自己捂得严严实实,手臂上挽着一把带套子的雨伞踏进教室,学生一片哗然。

教师用食指按着嘴唇说:

“嘘,千万别出乱子!

”然后,教师继续模仿别里科犬的口吻,以“自述”的方式梳理情节,导入新课,对该教学行为的分析,正确的是()。

A.违背语文教学的基本原则,淡化了对文本的探究

B.违背语文课程的精神实质,削弱了学生的主体地位

C.遵循语文教学的目标要求,突出了课堂的情境营造

D.遵循语文课程的目标要求,强调了小说的文体特点

11.阅读《(呐喊)自序》教学实录(片段),按照要求答题师:

同学们已经自读《(呐喊)自序》,并作了一些批注,今天我们就来讨论这篇文章先看第一段。

请找出能够作为整篇文章线索的几个关键词。

生:

梦、寂寞、呐喊。

师:

鲁迅从寂寞中出来直接就呐喊了吗?

还有哪个关键词?

生:

希望。

(教师板书:

梦、寂寞、希望、呐喊)师:

今天我们就以这四个关键词为线索分析、鉴赏课文,走进鲁迅的内心世界。

我把大家分成四个组,每组选择一个关键词,解读这部分内容。

一旦选择,就要对这部分文字负责。

好,那四个组就叫梦之队、寂寞之源、希望之神、呐喊之组吧。

现在给大家10分钟时间:

5分钟自读,5分钟组内交流。

读的时候注意:

第一,文采,也就是哪个词句或语段特别精彩;第二,主旨,体现了鲁迅什么样的思想和人格:

第三,解释关键词,谈谈你的理解。

对该教学实录的分析,正确的是()。

A.学生自由组织合作学习小组,能够确立学生的主体地位

B.小组合作学习的组内分工明确,有利于合作的顺利展开

C.小组合作学习的任务设计适宜,具有合作的意义和价值

D.教师明确提出班级展示要求,能够提高学习成果的质量

12.阅读《葡萄月令》教学反思(节选),按照要求答题。

《葡萄月令》是一篇现代散文,首先要思考的问题是现代散文应该教什么。

我们暂不谈必修课,作为选修课的选文,这个问题更要有清晰的定位,按照我个人的理解,现代散文的教学内容主要是学习作者的个性化表达。

现代散文和古代散文的主要不同不仅在于文章形式和表达方式,还在于思想内容和价值追求。

在某种意义上说,古代散文只有一个主题,就是“道”。

唐宋散文更是旗帜鲜明地提出“文以载道”。

尽管古代散文有着时代与个体的差异,但总体价值取向基本一致。

“五四”以后的现代散文则打破了这个传统。

科学思想和民主思想唤醒了散文家的个体意识,表达自我成为散文的总体诉求,随之形成具有强烈个性色彩的表达形式。

因此,现代散文的教学要把个性化表达作为教学的主要内容。

对该教学反思的分析,不正确的是()。

A.教学内容的确定是教学设计的关键问题

B.古代散文和现代散文的教学内容基本相同

C.作家的个性化表达是现代散文教学的主要内容

D.编入不同教材的同一篇课文,教学内容会有所不同

13.阅读《项脊轩志》教学实录(片段),按照要求答题。

师:

有人阅读《项脊轩志》,撰写了这样一副对联:

项脊轩见往事,悲喜参半;枇杷树思旧情,爱恨交加。

大家能不能根据自己对课文内容的理解。

也来撰写一副对联?

(学生撰写对联,教师组织学生展示交流)生:

庭院凄凄诉兰竹寂寂:

桂影斑斑映血泪涟涟。

师:

好,谁再来展示?

生:

斯人已去,空余枇杷遮冷月;此恨犹在,惟有桂影寂庭阶。

生:

明月半墙,默闻呱呱儿泣;书香满架,静听琅琅书声。

生:

望月移步折桂枝,今生有恨;睹物思人戚余心,来世续缘。

生:

风移影动轩不动,物是人非情岂非。

师:

这位同学能够联系以往的积累,很好。

对该教学实录的分析,正确的是()。

A.学生用对联表达对课文的理解,强化了语言运用实践

B.学生撰写的对联并不工整,教师应系统讲授对联知识

C.教师要求学生撰写对联,不利于达成本课的教学目标

D.教师评价具体准确,有助于学生修正、完善学习成果

14.阅读下面的教学论文(节选),按照要求答题。

文言作品的教学应从作品解读鉴赏的角度去设计,而不应局限在疏通字词、传授文言知识,把文言作品鉴赏课上成古汉语知识课。

文言作品的精髓蕴藏于貌似艰涩的字面背后,语言本身只是作品情感、思想、文化的载体。

可惜的是,现在的文言文教学,大多只停留在疏通字词、翻译句子的层面,这只相当于为领略险峰的无限风光铺平了道路。

遗憾的是,不少师生在历尽千辛万苦,铺砌完山路之后,就转身下了山,与近在咫尺的旖旎风光失之交臂。

因为他们又要赶紧修下一条山路……就这样,修了一辈子路,他们几乎从来没有领略过险峰的无限风光。

文言知识固然重要,但不是教学的主要内容,我们不能舍大取小、舍本逐末。

试想,文言精品浩如烟海,能够入选中学语文教材的篇目都是精品中的精品,其价值怎几个词法、句式了得?

只经过“浅层处理”的名篇佳作,就像韩愈《马说》中的千里马,“才美不外见”,“骈死于槽枥之间”。

对该教学论文的分析,正确的是()。

A.文言文教学应借助文言词句感悟鉴赏

B.文言文学习无需关注文言词句的积累

C.文言文教学需系统讲授文言词法句法知识

D.文言文教学的难点在于文言精品浩如烟海

15.阅读下面的教学后记(节选),按照要求答题。

学习古典诗歌的艺术创作手法,“兴”往往成为学生理解的难点。

怎样才能化深奥为浅显,化抽象为形象,化枯燥为生动?

我引入了学生熟悉的流行歌曲,比如“天不刮风天禾下雨天上有太阳,妹不开口妹不说话姝心怎么想”,讲清了“先言他物以引起所咏之辞”的含义。

这种以俗解雅的方法,使教学显得轻松风趣,极大地调动了学生学习语文的兴趣。

对上述教学后记的分析,正确的是()。

A.教师欠缺资源开发的意识,教学情境的创设不合要求

B.教师善于激发学生的学习兴趣,调动学生的生活经验

C.教师“以俗解雅”的方法不符合古代诗歌学习的要求

D.教师重视发挥学生主体地位,灵活组织学生自主学习

2.案例分析题

1.案例:

阅读《胡同文化》教学实录(片段),完成问题。

师:

胡同如此,胡同内的生活怎样?

请大家注意课文6~7段,想想这两段文字的中心句应该是哪句。

生1:

北京文化是一种封闭的文化。

师:

这句话中的哪个词对我们理解胡同文化的内涵最为重要?

生:

(齐)封闭!

师:

北京市民的哪些生活内容可以反映他们过着一种封闭的生活?

生2:

舍不得挪窝,住家是独门独院。

师:

北京人的“窝”是“金窝”还是“银窝”,他们不忍割舍?

生3:

房屋很旧,也不太好,而且还经常坍塌。

师:

那胡同里的居民为什么不愿意搬家?

生4:

因为他们祖祖辈辈住在那里,住惯了,恋旧,图安逸?

师:

哦,也就是说他们愿意过那种封闭守旧的生活,北京人理想的住家是独门独院,他们深居简出,彼此从不交往。

生5:

也不是!

北京人很讲究“处街坊”,随一点“份子”。

师:

这能说北京人封闭吗?

生6:

能!

北京人平常的日子交往不多,只是街坊里道,谁家婚丧嫁娶的时候,才随一点“份子”,而且是为“合礼数”。

师:

我明白了,北京人的交往不是主动的而是被动的,我们刚才先找中心句,再确定关键词,然后透过语言文字搜索文中相关的生活现象。

下面大家就用这种方法自读课文第8段。

(学生默读,教师巡视)师:

这一段的中心句、关键词、对应的生活现象,请同学说说。

生7:

中心句是“北京人易于满足,他们对生活的物质要求不高”,关键词是“满足”。

师:

有相关的生活现象可以验证吗?

(学生响应热烈)文中有一段非常精彩的描摹,希望你们读出北京人那种满足的味儿。

生8:

(深情地)有窝头,就知足了,大腌萝卜,就不错。

小酱萝卜,那还有什么说的,臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶,虾米皮熬白菜,嘿!

师:

不错,不过京味儿还不够浓,有没有去过北京或者研究过北京人说话风格的同学?

(学生摇头)师:

(范读)有窝头,就知足了,大腌萝卜,就不错。

小酱萝卜,那还有什么说的,臭豆腐滴几涌奇油,可以待姑奶奶,虾米皮熬白菜,嘿!

(学生鼓掌)问题:

请评析教师是如何引导学生学习并运用阅读方法的。

案例:

阅读下面的学生作文,完成问题。

△和○的联想①在生活中,△和○几乎无处不在,以至于我们都对它们的存在麻木不仁了,但真认真思考它们的意义,不仅包罗万像,而且也十分有趣。

②首先,它们是从数学上定义出来的。

三条线段围成的几何图形称作△,而另一条线段绕定点旋转而扫过的轨迹称作。

一自然它们也有许多不同特点。

③由于。

的中心到四周任何距离都相等,所以旋转起来高度并不会起变化,人们因此制成了车轮、而由。

引申却可以想到四周上每一个点地位平等,由此人们制