1500大比例尺地形图新测与更新项目技术设计方案Word格式文档下载.docx

《1500大比例尺地形图新测与更新项目技术设计方案Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《1500大比例尺地形图新测与更新项目技术设计方案Word格式文档下载.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

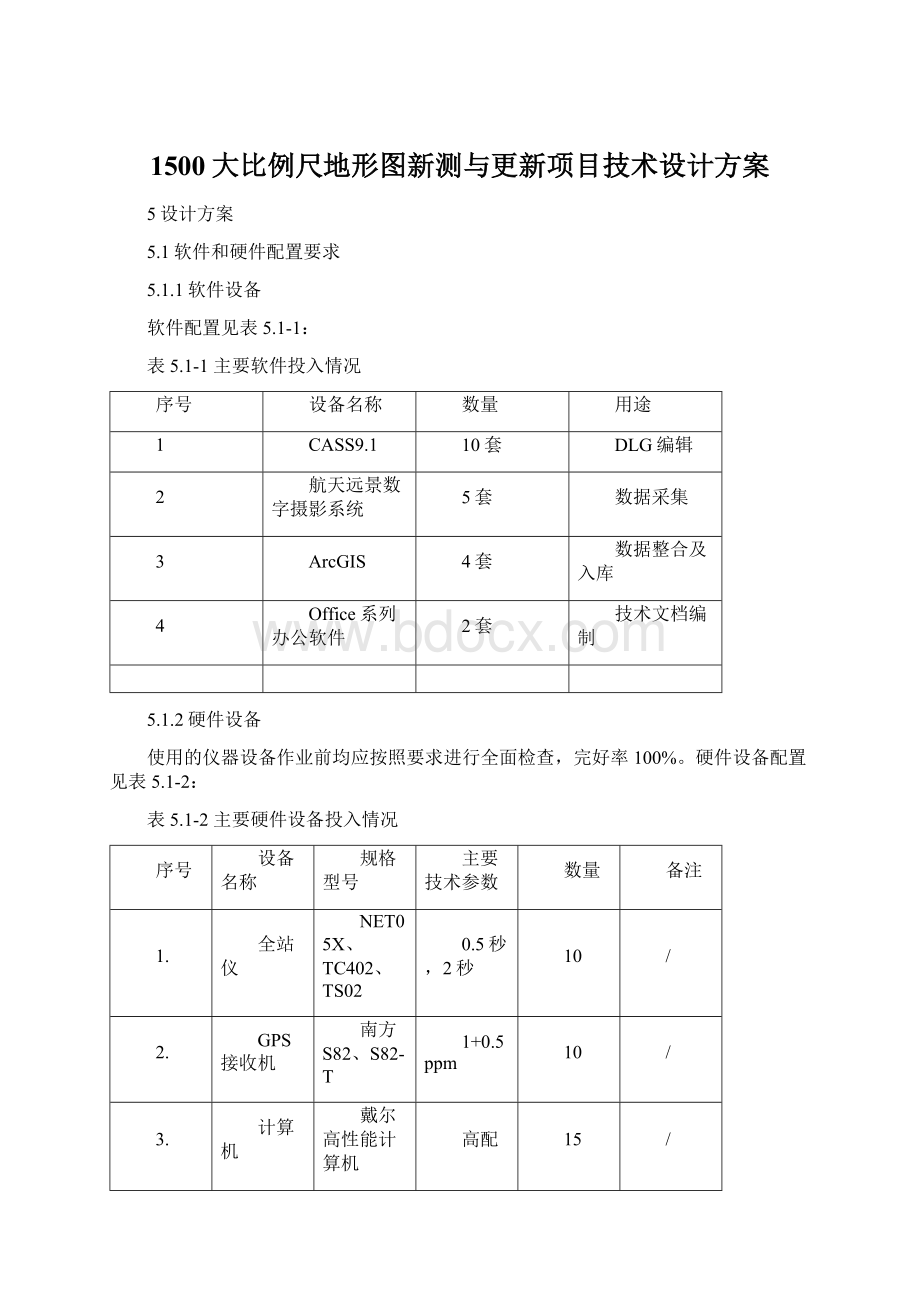

数据整合及入库

4

Office系列办公软件

2套

技术文档编制

5.1.2硬件设备

使用的仪器设备作业前均应按照要求进行全面检查,完好率100%。

硬件设备配置见表5.1-2:

表5.1-2主要硬件设备投入情况

规格型号

主要技术参数

备注

1.

全站仪

NET05X、TC402、TS02

0.5秒,2秒

10

/

2.

GPS接收机

南方S82、S82-T

1+0.5ppm

3.

计算机

戴尔高性能计算机

高配

15

4.

脚盘、手轮、脚踏、

配套

5

5.

立体眼镜

3D

6.

绘图仪

惠普t790

A0

7.

扫描仪

惠普

8.

打印机

佳能LBP6300dn

9.

照相机

佳能

10.

摄像机

尼康

11.

车辆

五菱宏光/

奥德赛

正常使用

5.2技术路线

项目全采用“内业→外业→内业”作业模式进行施工。

1)数据更新模式

1:

500比例尺基础地理信息数据更新方法依据地形要素变化率分为新测、修补测。

地物要素变化率参照GB/T14268-2008附录B中地图格网统计法计算。

地物变化率计算以图幅为单位,以图上1cm2格网为1个变化量统计单位(G),以公式α格=(m/M)×

100%。

公式中α格为地物变化率,m为图幅内地物要素变化的总G数,M为图幅的理论总1cm2格网数(M>

m)。

当地物变化率α格>

40%时,进行重测,图幅内全部地理信息要素进行测绘。

当地物变化率α格<

40%时,进行修测,对图幅内部分地物要素和相应变化了的地貌进行实测修正。

原数据采用修测或修编更新方法更新超过3次,要对全部的地理信息要素进行重测。

2)数据变化信息获取方法

将2015年DLG数据与2017年0.05米DOM数据进行套合对比配合人工巡查获取整个测区全面的变化信息。

3)数据更新

内业立体采集为主,外业实测为辅进行数据更新。

结合测区的地形地貌及地物特点,采用航测数字法成图,平面和高程数据都由航测内业采集。

数据采集先内业判测,后外业调绘、外业补测,数据编辑整理,再数据入库。

5.3图根控制测量

5.3.1图根点的布设

1)图根平面控制点逐级布设,每个控制点宜保证有一个以上的通视方向。

2)图根控制点是地形图修测和地形图测量的依据,图根点在基本控制点基础上加密。

3)图根控制测量采用山东省GPS连续运行参考站(SDCORS)为基础进行布设。

4)图根点的密度以满足地形、地物点及界址点的数据采集为原则,合理布设并应尽量的均匀分布,每幅图不少于4个(包括各等级控制点),个别情况至少2个。

5)图根点相对于起算点的点位及高程中误差不得超过±

5cm。

5.3.2图根点测量

在SDCORS系统下采用RTK架设三脚架施测。

观测时间不少于20个历元的两次观测,采样间隔2s-5s。

两次独立观测平面较差应不大于4cm,高程较差不大于4cm,取中数为最后成果,否则重测。

5.3.3图根点点位和编号

固定图根点的点位用大道钉或埋石作为点位固定标志,其它图根点的点位标志设置临时标志,保存期应在工程完成后2年。

埋设的标石的规格按规范要求进行。

图根点的编号共4位,顺序号前分别冠以大写字母“T”、表示,即“T0001”……“T0099”等,本标段内编号为T2001-T5000。

图根点的各种计算和最终成果均取至0.001m,图根点的观测手簿及计算过程应整理提交。

5.3.4图根点外业实测检查

图根点的外业实测检查应满足:

坐标较差(相对于图上距离)≤±

0.15mm,高程较差≤1/7基本等高距。

5.4技术方案

5.4.1新测部分技术方案

5.4.1.1技术流程

采用全数字摄影测量技术完成1:

500DLG数据采集,详见图5.4-1。

5.4.1.2作业方法

采用先内后外的测图方式,通过立体影像模型进行要素判读与采集(包括图形和属性),对难以确认的要素内容进行标记;

立体测绘的地形要素按相应符号进行编辑,并加注各类注记。

数据按内业定位,外业定性的原则进行采集,然后将调绘图返回内业进行编辑成图。

a.建立立体像对。

利用空三加密成果,使用用航天远景航测软件恢复立体模型。

b.内业数据采集。

使用航天远景数据采集软件,在立体环境中进行影像判读,使用标准的数据格式和符号采集地图要素。

平面和高程精度采集符合规范要求,点、线、面采集符合规定要求,要素采集做到不移位、无遗漏;

地貌采集要正确反映地貌形态、类别和分布特征,高程点采集在明显地物点和地形特征点上,采集时保证测标切准模型,最后将采集数据生成DLG。

图5.4-1DLG生产技术流程图

d.外业调绘。

实地进行核查、补测和纠错,同时进行地理要素性质调绘,将结果标绘在外业调绘底图上交回内业,测绘部分地物点检查精度。

e.内业编辑、建库。

内业根据外业调绘底图和补测数据进行编辑整理,根据标准数据库结构利用arcgis软件建立数据库。

5.4.1.3立体测图要求

a.在立体模型下只采集能看到的要素,被植被阴影遮盖的地方可不采集,但应进行必要标注,待外业调绘时补测。

b.不依比例尺表示的地物测定位点、定位线。

c.点状要素采集时,应正确判定点位几何中心和方向;

要注意有向线状符号采集时符号生成的方向。

d.居民地的各类建(构)筑物及主要附属设施应准确测绘外围轮廓和如实反映建筑结构特征。

e.因多数房屋需要改正房檐,测标可按房檐外边沿测量。

f.像对之间DLG数据必须在立体模型中进行连接。

g.加强立测数据的质量检查,每个像对测图完成后,要由生产部门检查员在立体环境下进行检查,并记录签字。

5.4.1.4外业调绘要求

实地调绘前应对内业判绘的数据进行分析,做好内外业技术上的沟通,以保证地形图要素(包括图形要素和属性信息)表达的完整性和正确性。

调绘应判读准确、描绘清楚、图式运用恰当、注记准确;

调绘人员应坚持“走到、看到、问到、绘清”的原则;

应在野外对航测内业成图进行全面实地检查、修测、补测、地理名称调查注记、房檐改正等工作。

a.对内业预判的地形图要素进行核查、纠错、定性,对内业漏测和难以准确判绘的图形信息(如遮盖区域)和无法获取的属性信息(如地理名称等)进行调绘。

b.对影像清晰内业漏测的地物不必补测,直接在图上标绘。

c.对主要街道被遮挡的地物补测、标绘。

d.调绘房檐宽度。

e.对各类检修井进行定性。

f.外业清绘除地类界可使用简化符号外,其它按《图式》规定的符号(符号大小、线粗)清绘;

面积较大植被范围线内可配置1-2个相应符号加文字说明表示。

g.对于地物性质可采用符号化表示或者注记表示,如对于内业量测的不明线,外业确定后,可标注文字注记,不必再绘制符号表示,但文字注记应标注清楚,做到与地物一一对应。

h.变化区域以及新增区域用蓝色笔表示,并进行补测。

变化较小,人工能丈量的区域,采用丈量补测法,并标注相应的尺寸;

变化范围较大时,圈出范围用仪器补测。

i.影像上有而实地已经消失的地物用红色笔打叉去掉,涉及消失范围的用红色笔勾绘出范围。

j.调绘完后要进行图幅接边,接完边后要在已接的边处写上“已接边,接边人:

XX检查人:

XX和接边日期”,需两接边人签字认可,一人接边一人审核,接边的原则是接东南送西北。

k.调绘完成后在图幅的右下角写上调绘时间、调绘员姓名等整饰信息。

并把调绘底图与补测数据一起提交内业,进行后续内业编辑。

5.4.2修补测部分技术方案

5.4.2.1作业流程

详见图5.4-2

5.4.2.2作业方法

采用外-内-外的作业方式。

利用2015年DLG数据套合最新DOM成果进行变化区域识别,在调绘底图上标画出变化区域并到实地进行核查、补测和纠错,同时进行地理要素性质调绘,将结果标绘在外业调绘底图上,通过采用全野外数字化测图的方式进行修补测,再对修补测的数据进行内业编辑整合,最后进行数据外业检查。

(1)资料收集。

收集2015年DLG数据和新测制的DOM资料,通过套合形成工作底图。

(2)变化区识别。

在形成的工作地图上,通过内业判读、分析,勾画出变化区域;

并统计变化区域面积,核实外业工作量为外业数据采集做好计划安排。

(3)外业补测。

对已有地形图要素进行核查、纠错、定性,变化区域以及新增区域用蓝色笔表示,并进行补测。

地形图上有而实地已经消失的地物用红色笔打叉去掉,涉及消失范围的用红色笔勾绘出范围。

(4)内业编辑、建库。

图5.4-2地形图更新技术流程

5.4.3仪器设置及测站定向检查

(1)仪器对中误差不应大于5mm。

仪器高应准确量取至毫米。

(2)应以较远一侧站点(或其他控制点)标定方向(起始方向),另一测站点(或其他控制点)作为检核,算得检核点平面位置误差应小于0.2×

M×

10-3(m),M是检测距离。

(3)检查另一测站点(或其他控制点)的高程,其较差不应大于1/6基本等高距。

(4)每站数据采集结束时,应对标定方向进行检测。

检测结果如超过

(2)或(3)所规定的限差,检测前所测的碎部点必须重测。

5.4.4测站点与碎部点观测记录

(1)数据采集所生成的数据文件应便于检索、通讯与输出。

(2)外业数据记录文件应是一个文本文件,其格式可自行规定,但应具有通用性,便于转换。

(3)数据记录文件应及时存盘,并做好双备份。

5.4.5数据采集

外业数字测图一般以作业分区为单位统一组织作业。

当作业分区较大或有条件时,可在作业分区内按自然带状地物(如街道线、河流线等)为边界线划分若干个相对独立的小区。

各小区的数据组织、数据处理和作业应相对独立,作业小区及小区间在数据采集和处理时不应存在矛盾,避免造成数据重叠或漏测。

当有地物跨越不同作业小区时,该地物应完整地在某一小区采集完成。

应利用全站仪+小棱镜进行1:

500外业数据采集,采集可采用极坐标法、方向交会法、偏心测量法等方法进行。

要特别注意每站施测前都应对控制点数据(x、y、h)进行检校,并应随时对已测过的明显地物点进行检测(即测量重合点),以有效地减免错误。

(1)点状要素(独立地物)能按比例表示时应按实际形状采集,不能按比例表示时应准确测定其定位点或定线点。

有方向性的点状要素应先采集其定位点,再采集其方向点(线)。

(2)具有多种属性的线状要素(线状地物、面状地物公共边、线状地物与面状地物边界线的重合部分),只可采集一次,但应处理好多种属性之间的关系。

(3)线状地物采集时,应视其变化测定,适当增加地物点的密度,以保证曲线的准确拟合。

(4)为了正确反应地貌和准确绘制等高线,陡坎上、下、变坡处都需测量高程。

等高线上的特征点、线都实测,只有等高线密集且等坡度情况下才允许内插。

(5)应注意不能遗漏所需的属性数据。

(6)碎部点采集一般应在控制测量完成后进行。

当用交会法测定地物点时,交会方向一般需三个,交会边长不宜大于定向距离。

(7)地形点平均间