高中语文荷塘月色教案新人教版必修.docx

《高中语文荷塘月色教案新人教版必修.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中语文荷塘月色教案新人教版必修.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

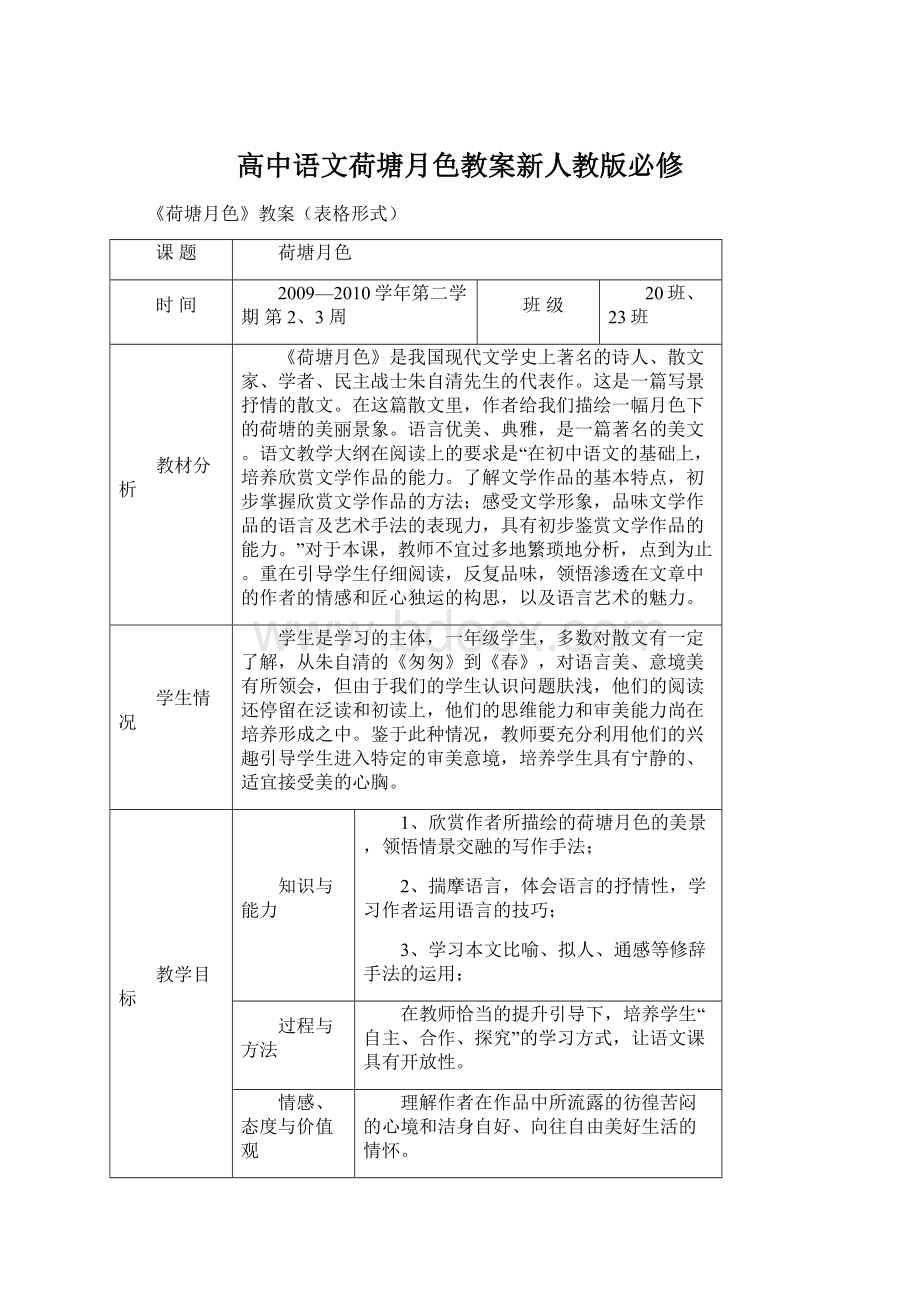

高中语文荷塘月色教案新人教版必修

《荷塘月色》教案(表格形式)

课题

荷塘月色

时间

2009—2010学年第二学期第2、3周

班级

20班、23班

教材分析

《荷塘月色》是我国现代文学史上著名的诗人、散文家、学者、民主战士朱自清先生的代表作。

这是一篇写景抒情的散文。

在这篇散文里,作者给我们描绘一幅月色下的荷塘的美丽景象。

语言优美、典雅,是一篇著名的美文。

语文教学大纲在阅读上的要求是“在初中语文的基础上,培养欣赏文学作品的能力。

了解文学作品的基本特点,初步掌握欣赏文学作品的方法;感受文学形象,品味文学作品的语言及艺术手法的表现力,具有初步鉴赏文学作品的能力。

”对于本课,教师不宜过多地繁琐地分析,点到为止。

重在引导学生仔细阅读,反复品味,领悟渗透在文章中的作者的情感和匠心独运的构思,以及语言艺术的魅力。

学生情况

学生是学习的主体,一年级学生,多数对散文有一定了解,从朱自清的《匆匆》到《春》,对语言美、意境美有所领会,但由于我们的学生认识问题肤浅,他们的阅读还停留在泛读和初读上,他们的思维能力和审美能力尚在培养形成之中。

鉴于此种情况,教师要充分利用他们的兴趣引导学生进入特定的审美意境,培养学生具有宁静的、适宜接受美的心胸。

教学目标

知识与能力

1、欣赏作者所描绘的荷塘月色的美景,领悟情景交融的写作手法;

2、揣摩语言,体会语言的抒情性,学习作者运用语言的技巧;

3、学习本文比喻、拟人、通感等修辞手法的运用;

过程与方法

在教师恰当的提升引导下,培养学生“自主、合作、探究”的学习方式,让语文课具有开放性。

情感、态度与价值观

理解作者在作品中所流露的彷徨苦闷的心境和洁身自好、向往自由美好生活的情怀。

(本文写于1927年,蒋介石叛变革命,中国陷于一片黑暗之中。

读课文理解作者内心“颇不宁静”的原因。

)

教学重点

1、让学生走进作品的情感世界,体会作者淡淡喜悦淡淡哀愁的思想感情,理解本课借景抒情的手法。

2、通过品读语言,尤其是精彩语段4—5段的赏析,品味文章语言美,学习作者运用语言的技巧。

教学难点

1、理解作者在文章中流露的复杂的感情,领悟文中作者想暂时忘记现实中的一切,又无法忘记的矛盾情绪。

2、语言运用的技巧。

教学课时

三课时

教学流程

(第一课时)

教学

环节

教师、学生活动预设

活动设计

意图

一

导

入

新

课

首先请同学们打开自己的记忆仓库,找出几个描写月亮、月光、月色的名句。

举例:

辛弃疾(宋)《西江月》:

“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

”

李白(唐)《静夜思》:

“床前明月光,疑是地上霜。

”

荷花也是人们喜欢描绘的事物,下面请大家再从记忆仓库中拿出几个与荷花有关的名句:

举例:

杨万里《小池》:

“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

”

杨万里《晓出》:

“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

”

人们之所以喜欢荷花,是因为它“出淤泥而不染,濯清莲而不妖”,品质高洁。

那么假如把月与荷放在一起,又写月又写荷,会怎么样呢?

这节课我们就来学习一篇这样的散文,题目叫做《荷塘月色》,作者朱自清。

回顾知识

补充知识

了解中国文化中“月”和“荷花”的内涵

二

介

绍

作

者

1.朱自清是哪一年去逝的?

——1948年。

2.他的原名叫什么?

——朱自华。

3.他的字号是什么?

——字佩弦,号秋实。

4.你曾经读过他的哪些作品?

——《春》《背影》等。

他的诗文集主要有《踪迹》《背影》《欧游杂记》等。

5、祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。

1916年中学毕业后,考入北京大学预科班,次年改名“自清”。

毕业后在江苏、浙江等地中学任教。

上大学时,朱自清开始创作新诗,1923年发表的长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。

1929年出版诗集《踪迹》,1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时开始研究古典文学。

1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文作家。

他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子,是一位正直的、具有高度爱国精神的民主战士,1945年抗战胜利后积极参加民主运动。

1946年李公仆、闻一多被害,受到很大震动他坚定站在民主革命一边,反对内战,在后来极度贫病交迫的境况下,坚决不领美国的救济粮,表现出强烈的民族气节,毛泽东称赞他“表现了我们民族的民族气概”。

最后倒在了蒋家王朝最后一个冬天,也倒在新中国的晨曦之中。

调动学生的知识记忆

了解朱自清的民主战士精神

教学

环节

教师、学生活动预设

活动设计

意图

三

预

习

指

导

1、学生自读课文、疏通文意

注意下列词语的读音

幽僻(pì)蓊蓊郁郁(wěng)弥望(mí)袅娜(nuó)

妖童媛女(yuàn)羞涩(sè)倩影(qìng)

鷁首徐回(yì)梵婀铃(ē)敛裾(jū)独处(chǔ)

2、给文章每个段落加上序号。

3,抓住关键词语,理出作者游踪,探究作者情感路线。

4、找出文中能表现出作者情感变化的语句,并作简要分析。

【明确】

例1、这几天心里颇不宁静。

它不但是夜游荷塘的缘由,而且奠定了全篇的感情基调。

“颇”字表明不宁静的程度之深。

作者不宁静的心绪是笼罩全篇的

例2、我也像超出了平常的自己

超出了平常的自己,是指什么都可以想,什么都可以不想,比较自由。

说明作者出了门独处时的心态。

例3、我且受用这无边的荷香月色好了。

“且”字表现出作者极欲逃脱现实,但又明知只是暂时解脱、不得已而为之的复杂心态。

例4、但热闹是它们的,我什么也没有。

“但”字效果强烈,热闹的蝉鸣蛙鼓反衬周围环境的寂静和作者内心的寂寞。

作者在受用了荷香月色之后,心里又不宁静。

“什么也没有”极写内心的失落与空虚。

例5、这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

古代江南采莲习俗的热闹、风流、有趣,反衬现实生活的死寂、冷酷、无趣。

“无福消受”暗示重新面对现实时作者的无奈和悲哀。

例6、这令我到底惦着江南了。

这句话表明作者对黑暗现实的强烈不满和无奈,对自由的向往和追求。

【板书】(圆形结构)

游踪:

家—————小路————荷塘————家

情感:

颇不宁静——求宁静——暂得宁静——不宁静

或:

出家门—踱小路—观荷塘—赏月色—忆江南—回家

不宁静—淡淡的哀愁—淡淡的喜悦—思乡—不宁静

利用工具书

培养自学能力

指导学生阅读写景抒情散文方法

指导学生结合语境,分析语句

理清文章思路

教学

环节

教师、学生活动预设

活动设计

意图

三

预

习

指

导

从内结构看,情感思绪是从不静、求静、得静到出静,是一个圆形;

从外结构看,从作者出门经小径到荷塘复又归来,依空间顺序描绘了一次夏夜游。

感情变化是:

“心里颇不宁静”→淡淡的月光下,有淡淡的哀愁→在自然美景中,有淡淡的喜悦→发出“我什么也没有”的慨叹→惦念江南,欲超脱而不可得。

作者在文章中体现了一种复杂的思想情感,即“淡淡的忧愁,淡淡的喜悦”,这可从文章中的景物中见出。

四

整

体

感

知

课

文

《荷塘月色》描绘出荷塘上的月色和月色笼罩中的荷塘,荷塘月色交相辉映,浑然一体,形成了优雅、朦胧、幽静的物境和美丽与伤感交融的意蕴。

第1段,点明心里“颇不宁静”的心境,交代游荷塘的时间、地点和缘由。

文章以强烈的直接抒情开始,字里行间流露出淡淡的愁绪,奠定了全文的感情基调。

第2、3段,写小径漫步,勾勒出荷塘的轮廓,抒发了内心的感触。

幽静的环境、独处的身影、淡淡的月光、落寞的心绪交融在一起,因情入景,因景生情,自然引出下文对荷塘月色的细致描绘和内心情感的缓缓释放。

第4、5、6段,具体描写荷塘与月色。

这是全文的主体部分,

第4段写月光下的荷塘。

田田的叶子、白色的荷花构成了静态的景色,微风、荷香、荷波、流水组合成一幅动态的图画;动与静相互映衬,展现出月光下荷塘的幽静、优雅的美。

第5段写荷塘上的月光。

先从正面直接描写“如流水一般”、“静静地泻”的月光,接着,从“叶子和花”等景物角度衬托出月光的朦胧、纯净,从“树”“灌木”角度写出月光投射出的“黑影”“倩影”,写出了荷塘上月光的不均匀。

正面描写和侧面衬托相结合,写出了月色梦幻般的美,也让人隐隐感觉到作者梦幻般的心理。

第6段写荷塘四周的景色。

各种各样的树、透露出月光的树隙、阴阴的树色、隐隐约约的远山、无精打采的一点路灯光,作者由近及远,又由远及近,写出了以树为重点的荷塘周围的景色,突出了荷塘的寂静。

最后,曾是听而不闻的蛙叫、蝉鸣惊扰了作者内心的超然境界。

第7、8段,作者由眼前情景联想到江南采莲的情景。

引用《采莲赋》和《西洲曲》,表达对古人无拘无束自由生活的向往,但“猛一抬头,不觉已是自己的门前……”,在现实中收回了作者的遐想,心情还是难以超脱世外。

结构上和内容上都与开篇自然呼应。

整体感知

宏观把握

教学

环节

教师、学生活动预设

活动设计

意图

板

书

【板书】

全文分三大段:

一段

(1):

月夜漫步荷塘的缘由。

(点明题旨)

二段(2—6):

荷塘月色的恬静迷人。

(主体)

三段(7—8):

荷塘月色的美景引动乡思。

(偏重抒情)

五

讲

读

第

一

部

分

【提问】1、作者为什么忽然想起荷塘,深夜离家去荷塘?

【解析】文章第一句就说:

“这几天心里颇不宁静。

”强调了“颇不宁静”,显示了作者的烦躁、不安。

而且时间上也不是一天半天,而是几天以来的心情了。

夜深人静之时本应好好休息了,但许多事情剪不断,一烦闷便想到外面散步,这就忽然想起荷塘,想到满月的光,于是便离家去荷塘。

以此来排遣内心的烦恼!

【提问】2、那到底是什么原因让作者如此“不宁静”呢?

是不是家里的矛盾?

【解析】文章第一段写道:

“妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。

”孩子安详地睡着,母亲还哼着眠歌,一切都很平静、温馨。

“我悄悄地披了大衫,带上门出去。

”这些举动都体现了作者对家人的关心。

可见不是家里的矛盾。

联系一下作者所处的社会就可知道,作者是对黑暗现实的不满与苦闷。

全文的第一句是文章的“文眼”。

【补充】

《荷塘月色》写于1927年7月,作者在清华大学教书,文中描写的荷塘就在清华园内。

这一年中国发生了“四•一二”和“七•一五”两次反革命政变,中国大地陷入血海中。

朱自清处于苦闷彷徨之中。

他知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,但他最终选择了“暂时逃避的一法”(《那里走》),从他自己的言语中,我们不难看出其中原因。

“我只是行为上主张一种日常生活中的中和主义”,“妻子儿女一大家,都指望我生活”,“还是暂时超然为好。

”(陈竹隐《忆佩弦》)“南方这一年的变动,是人的意想所赶不上的”,“像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。

……心里是一团乱麻,也可以说是一团火,似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白”。

想“超然”而又想“挣扎”的心理状态,反映出作者作为丈夫、父亲、爱国的民主主义者多重角色的冲突。

《荷塘月色》在这一背景下诞生,也必然要反映出作者这一时期的心理状态。

问题设疑

引发思考

水到渠,成介绍背景知识

教学流程

(第二课时)

教学

环节

教师、学生活动预设

活动设计

意图

一

感

知

第

二

部

分

【提问】大家看看各小节都写了些什么,总结一下,作者是按什么线索来写的?

【解析】按漫步荷塘的过程来写。

按作者的活动、视线的转移,有层次地来展示荷塘月色,同时,作者也是按漫步——思索这样一条线索使得情景交融。

【板书】

来路(2、3)—荷塘(4)—月色(5)—四周(6)

回顾上节知识

二

讲

读

第

2、3

小

节

1、讲读第2节

【提问】请一位学生找出小路的特点。

作者在