组织行为学复习资料1.docx

《组织行为学复习资料1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《组织行为学复习资料1.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

组织行为学复习资料1

第三章社会认知及其管理

知觉:

知觉是一系列组织并解释外界客体和事件的产生的感觉信息的加工过程。

基本特征:

知觉的相对性

知觉是个体以其已有经验为基础,对感觉所获得资料而做出的主观解释,因此,知觉也常称之为知觉经验。

知觉经验是相对的。

知觉的选择性

客观事物是多种多样的,在特定时间内,人只能感受少量或少数刺激,而对其他事物只作模糊的反映。

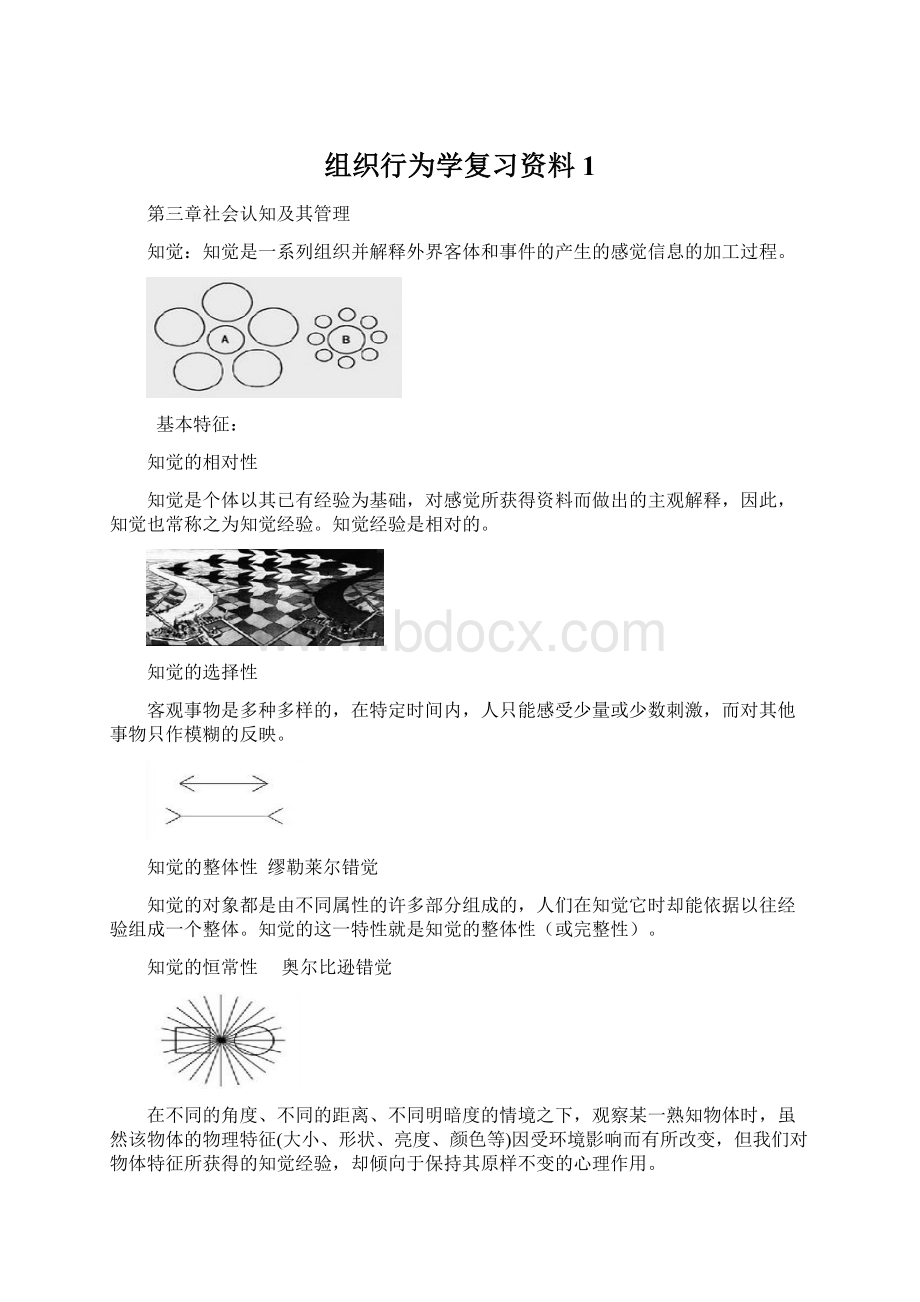

知觉的整体性缪勒莱尔错觉

知觉的对象都是由不同属性的许多部分组成的,人们在知觉它时却能依据以往经验组成一个整体。

知觉的这一特性就是知觉的整体性(或完整性)。

知觉的恒常性奥尔比逊错觉

在不同的角度、不同的距离、不同明暗度的情境之下,观察某一熟知物体时,虽然该物体的物理特征(大小、形状、亮度、颜色等)因受环境影响而有所改变,但我们对物体特征所获得的知觉经验,却倾向于保持其原样不变的心理作用。

知觉的组织性德勃夫错觉

在感觉资料转化为心理性的知觉经验过程中,显然是要对这些资料经过一主观的选择处理,这种主观的选择处理过程是有组织性的、系统的、合于逻辑的,而不是紊乱的。

相似法则:

在知觉场地中有多种刺激物同时存在时,各刺激物之间在某方面的特征(如大小、形状、颜色等)如有相似之处,在知觉上即倾向于将之归属于一类。

接近法则:

有时候,知觉场地中刺激物的特征并不十分清楚,甚至在各刺激物之间也找不出足以辨别的特征。

闭合法则:

如果知觉场地的刺激物表面看来虽各有其可供辨别的特征,但如仅凭此等特征,仍不能确定刺激物之间的关系。

社会知觉

社会知觉:

社会知觉,又称社会认知,即个体对他人、群体以及对自己的知觉。

(对他人的群体和知觉是人际知觉,对自己的知觉是自我知觉。

此外,对行为原因的认知也属于社会知觉的范围。

)

分类:

(1)对他人的知觉(①对他人表情的知觉:

面部表情、身段表情、言语表情(说话时的音量、语调、节奏等特征)②对他人人格的知觉)研究表明,根据外表判断人格特征往往是不可靠的。

通过行为观察、分析生活史以及使用人格量表进行测查等手段可对他人人格的知觉较为全面和准确。

(2)对人际关系的知觉:

包括自他关系认知,即自己与他人的关系和他他关系的认知,即他人与他人的关系。

对行为原因的认知:

包括对自己行为原因的认知和对他人行为原因的认知。

这个领域叫归因。

认知过程:

社会认知实质上就是研究人们如何根据周围环境中的社会信息进行推理。

这一过程可以划分为两个子过程:

搜集、选择信息过程和整合信息过程。

首因效应指的是人们在对他人总体印象的形成过程中,最初获得的信息比后来获得的信息影响更大的现象

近因效应指在总体印象形成过程中,新近获得的信息比原来获得的信息影响更大的现象。

晕轮效应指人们对他人的认知判断首先主要是根据个人的好恶得出的,然后再从这个判断推论出认知对象的其他品质的现象。

社会刻板印象指人们对社会上某一类事物产生的比较固定的看法,也是一种概括而笼统的看法。

社会刻板印象:

是对社会群体最简单最经济的认识,它有利于对某一群人做概括的了解,但也容易使人形成"先入为主"的偏见,造成社会认知的偏差,阻碍人与人之间的

投射效应:

就是知觉者容易把自己的特点和知觉推及到他人身上。

对比效应就是指在对两个或者以上的人进行知觉时。

人们往往将他们进行对比从而失去了评价的客观标准,对某个个体或群体的知觉容易受到知觉主体最近接触到的其他人或群体的影响

(3)自我知觉:

是指一个人通过对自己行为的观察而对自己心理状态的认识。

人们不仅在知觉他人时要通过其外部特征来认识其内部的心理状态,同样也要这样来认识自己的行为动机、思想意图等。

巴纳姆效应是由心理学家伯特伦·福勒于1948年通过试验证明的一种心理学现象,它主要表现为:

每个人都会很容易相信一个笼统的、一般性的人格描述特别适合他。

即使这种描述十分空洞,他仍然认为反映了自己的人格面貌。

与自我知觉相关的偏差:

积极性偏差:

(个体在评价他人时,往往更多的对他人作出积极的,肯定的评价,即评价他人时总有一种特别宽大的倾向,也称宽大效应)

证实偏差:

(人们总是有选择的去解释并记忆某些能够证实自己已有的信念或图式的信息。

)

后视偏差:

人们在回忆自己的判断时,倾向于认为其判断比实际上更为精确(个体面临不确定性事件新的信息时,往往对先前获得的信息有过高的估价,进而在决策上发生偏差。

)。

如我们常说的“事后诸葛亮”。

虚假一致性偏差:

指的是人们常常会高估或夸大自己的信念、判断及行为的普遍性。

当遇到与此相冲突的信息时,这种偏差使人坚持自己的社会知觉。

例如,吸烟者总觉得自己身边的人中烟民多与非烟民。

信息干扰:

指的是人们对交往对象的认识和判断受他人信息的影响和干扰

自我中心偏差,人们常常夸大自己在某种事情中的作用的倾向,例如,夫妻两个人各自都认为自己在家务中作用的事情更多。

皮格马利翁效应(PygmalionEffect),亦称“罗森塔尔效应”或“期待效应”,也有译“毕马龙效应”、“比马龙效应”。

由美国著名心理学家罗森塔尔和雅格布森在小学教学上予以验证提出,指人们基于对某种情境的知觉而形成的期望或预言,会使该情境产生适应这一期望或预言的效应。

启示:

赞美、信任和期待具有一种能量,它能改变人的行为,当一个人获得另一个人的信任、赞美时,他便感觉获得了社会支持,从而增强了自我价值,变得自信、自尊,获得一种积极向上的动力,并尽力达到对方的期待,以避免对方失望,从而维持这种社会支持的连续性。

丁蟹效应(又称“秋官效应”)是股票市场的一个奇特现象。

指的是从郑少秋于1992年在《大时代》中饰演丁蟹开始,凡是播出由郑少秋主演的电视剧[1],恒生指数或A股均有不同程度下跌,股民损失惨重的现象。

但是2012年5月21日,郑少秋主演的新剧《心战》在TVB开播之后,5月23日港股即结束了4日跌势,网友均表示丁蟹将逆袭。

印象管理

印象管理:

指一个人通过一定的方式影响别人形成的对自己的印象的过程。

它是自我调节的一个重要方面,也包括了与他人的社会互动,是自我认知观点的核心和人类的一种基本动机是:

不论个体在组织内部还是组织外部都渴望被别人积极看待,避免被别人消极看待。

试图使别人积极看待自己的努力叫获得性印象管理;而尽可能弱化自己的不足或避免使别人消极地看待自己的防御性措施是保护性印象管理。

过程通常包括两个阶段:

一是形成印象管理的动机,二是进行印象建构。

印象管理的动机:

是指人们想操纵和控制自己在他人心目中的印象的意愿程度。

个体印象管理的动机水平将取决于以下三方面的因素:

个人目标目标的价值一个人期望留给他人的印象与他认为自己已经留给他人的印象之间的差异,这种差异越大,个体的印象管理的动机就越强。

人们最常使的印象管理的策略主要有两种:

降级防御策略⑴解释⑵道歉⑶置身事外;

促进提升策略:

⑴争取名分⑵宣扬⑶揭示困难

影响因素

⒈交往者的倾向⒉团体任务与交往环境的影响及要求⒊团体声誉与个人认同⒋寻求与社会一致的心理效应:

a.登门槛效应:

在满足别人的小要求后,也会接受大的、比较麻烦的要求。

b.门面效应:

当一个自我形象好的人,拒绝别人一个大的要求后,往往会接受一个小的要求。

⒌寻求社会的肯定

归因理论

归因理论:

(Attributiontheory):

人力资源管理和社会心理学的激励理论之一,归因是指观察者为了预测和评价被观察者的行为,对环境加以控制和对行为加以激励或控制,而对被观察者的行为过程所进行的因果解释和推论。

动机理论海德认为人有二种强烈的动机:

一是形成对周围环境一贯性理解的需要;二是控制环境的需要。

而要满足这两个需求,人们必须有能力预测他人将如何行动。

因此海德指出,每个人(不只是心理学家)都试图解释别人的行为,并都具有针对他人行为的理论。

一是内因(特质归因),比如情绪、态度、人格、能力等;

二是外因(情景归因),比如外界压力、天气、情境等。

一般人在解释别人的行为时,倾向于性格归因;在解释自己的行为时,倾向于情景归因。

三是归因法则

三维理论H·H·凯利提出,可以使用3种不同的解释说明行为的原因:

①归因于从事该行为的行动者。

②归因于行动者的对手。

③归因于行为产生的环境。

这3个原因都是可能的,要找出真正的原因主要使用3种信息:

一致性、一贯性和特异性。

凯利强调了3种信息的重要性,所以他的理论又称为三度理论。

凯利又提出因果图式的概念。

图式就是人们在生活经验中形成某种看法。

人们常以图式解释特定的行为

推断理论这个理论主张,当人们进行个人归因时,就要从行为及其结果推导出行为的意图和动机。

一个人所拥有的信息越多,他对该行为所作出的推论的对应性就越高。

一个行为越是异乎寻常,则观察者对其原因推论的对应性就越大。

影响因素主要有3个:

①非共同性结果:

指所选行动方案有不同于其他行动方案的特点。

②社会期望:

一个人表现出符合社会期望的行动时,我们很难推断他的真实态度。

③选择自由:

如果我们知道某人从事某行动是自由选择的,我们便倾向于认为这个行为与某人的态度是对应的。

如果不是自由选择的,则难于作出对应推论

韦纳理论:

美国心理学家伯纳德·韦纳(B.Weiner,1974)认为,人们对行为成败原因的分析可归纳为以下六个原因:

能力,根据自己评估个人对该项工作是否胜任;努力,个人反省检讨在工作过程中曾否尽力而为;任务难度,凭个人经验判定该项任务的困难程度;运气,个人自认为此次各种成败是否与运气有关;身心状态,工作过程中个人当时身体及心情状况是否影响工作成效;其他因素,个人自觉此次成败因素中,除上述五项外,尚有何其他事关人与事的影响因素(如别人帮助或评分不公等)。

对以上六项因素作为一般人对成败归因的解释或类别,分别纳入以下三个向度之内:

1、控制点(因素源):

指当事人自认影响其成败因素的来源,是以个人条件(内控),抑或来自外在环境(外控)。

在此一向度上,能力、努力及身心状况三项属于内控,其他各项则属于外控。

2、稳定性:

指当事人自认影响其成败的因素,在性质上是否稳定,是否在类似情境下具有一致性。

在此一向度上,六因素中能力与工作难度两项是不致随情境改变的是比较稳定的。

其他各项则均为不稳定者。

3、可控性:

指当事人自认影响其成败的因素,在性质上是否能否由个人意愿所决定。

在此一向度上,六因素中只有努力一项是可以凭个人意愿控制的,其他各项均非个人所能为力

韦纳的归因理论的主要论点:

1、人的个性差异和成败经验等影响着他的归因。

2、人对前次成就的归因将会影响到他对下一次成就行为的期望、情绪和努力程度等。

3、个人的期望、情绪和努力程度对成就行为有很大的影响。

图式

图式:

是人脑中已有的知识经验的网络。

进行社会知觉时,图式对新觉察到的信息会起引导、组合的作用。

在皮亚杰看来,图式是主体内部的一种动态的、可变的认知结构。

他反对行为主义S→R公式,提出S→(AT)→R的公式,即一定的刺激(S)被个体同化(A)于认知结构(T)之中,才能作出反应(R)。

图式主要特点:

1、图式一旦形成,具有相当的稳定性。

2、图式决定着人做信息选择时相应的内容和倾向偏好。

3、可引起新信息的加工。

在原来图式的基础上,新的内容会被添加更新,形成新的认识。

4、可以预测事件的发展。

5、可激发性。

图式一旦被启动,就会像程序一样被严格执行下去。

图式主要作用:

影响注意的选择:

个体知觉他人,往往与图式有关的信息处于注意的中心。

对认知对象的选择,认知者,未必能注意到。

影响记忆:

个体在社会知觉中记住的,往往是对他有意义的或者是以前知道的东西。

影响自我知觉:

个体会根据已有的自我图式,加工有关自己的信息。

自我图式是个体在以往经验基础上形成的对自己概括性的认识。

影响个人知觉:

个体知觉他人,看到的往往是他想看到的东西,即个体倾向于用图式解释知觉对象。

图式的分类:

个人图式:

(Personschemas)指我们