苏教版小学六年级语文上册第七单元教案表格Word格式.docx

《苏教版小学六年级语文上册第七单元教案表格Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《苏教版小学六年级语文上册第七单元教案表格Word格式.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

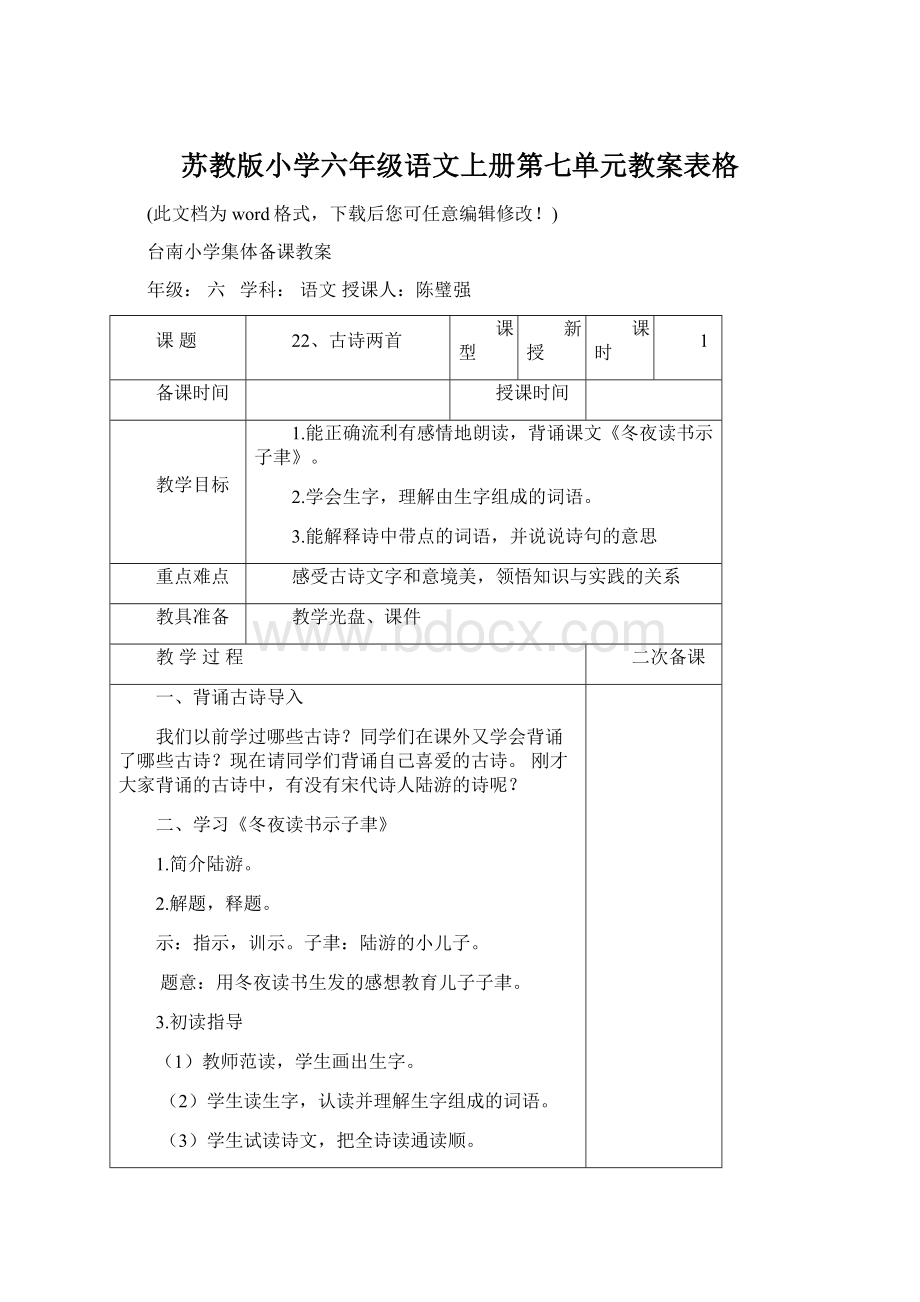

二次备课

一、背诵古诗导入

我们以前学过哪些古诗?

同学们在课外又学会背诵了哪些古诗?

现在请同学们背诵自己喜爱的古诗。

刚才大家背诵的古诗中,有没有宋代诗人陆游的诗呢?

二、学习《冬夜读书示子聿》

1.简介陆游。

2.解题,释题。

示:

指示,训示。

子聿:

陆游的小儿子。

题意:

用冬夜读书生发的感想教育儿子子聿。

3.初读指导

(1)教师范读,学生画出生字。

(2)学生读生字,认读并理解生字组成的词语。

(3)学生试读诗文,把全诗读通读顺。

4.理解前两行诗句。

(1)读第一行诗,疏通字词,说说第一行诗的意思。

学问:

读书学习。

无遗力:

不遗余力。

这一行的意思是:

古人做学问是不遗余力。

(2)读第二行诗,理解诗意。

始:

才这一行意思是:

青少年时代花的工夫。

往往要到年老时才有所成就。

(3)朗读前两行诗句,把第一、二行的意思连起来理解。

这两句诗意思是做学问要不遣余力地下苦功夫。

5理解第三、四诗句的意思。

(1)读第三、四行诗,理解“终”、“绝知”、“躬行”的意思。

(2)说说第三、四行诗的意思。

从书本上得到的知识还是不完善的。

要深切地了解必须亲自实践才行。

(3)体味第三、四两句的含意。

第三、四两句表述了知与行的关系:

书本上学到的东西,一定要通过实践才能变成真正的学问。

6指导朗读,体会古诗的思想感情。

(1)指名读—评价—再读。

(2)齐读。

(3)指导背诵。

三、布置作业

1、背诵并抄写古诗《冬夜读书示子聿》。

2、完成《补充习题》作业。

教后记

板书设计

集体备课教案

六学科:

刘荣华

2

1.能正确流利有感情地朗读,背诵课文《观书有感》。

3.能解释诗中带点的词语,并说说诗句的意思;

一、品读名句 初识作者。

1、这节课我们继续学习《古诗两首》,首先请同学们看大屏幕,这有四句名言,请你去读一读,力争读懂它们。

【出示】

读万卷书,行万里路。

活到老,学到老。

读书有三到:

心到、眼到、口到。

读书无疑者,须教有疑,有疑者,却要无疑,到这里方是长进。

2、学生自由读——能读懂吗?

它们都是关于——读书的,能给我们很好的警示,我们一起熟记于心。

【齐读】

3、知道这些耳熟能详的名言是谁说的吗?

(朱熹)

【板书,强调“熹”的写法】

4、这就是朱熹,【课件出示简介】默默地看。

【朱熹,南宋著名理学家、教育家、诗人。

他学问广博,治学勤奋,一生共撰写了50余部著作,其中很多思想成为明、清两朝的治国方针。

他写的诗善于用鲜明的形象把抽象的东西具体化,寓意含蓄,具有哲理。

】一起来读一读这段简介中的首尾两句。

5、过渡:

朱熹先生是勤奋读书的典范,不光读,还注意思考。

有一天,他读书读累了,信步走到一个池塘边,一塘清水引发了朱熹对读书的又一种思考,于是,他颇有感触地写下了一首诗——观书有感。

今天我们就来学习这首诗。

二、品析诗句 理解诗意

1、首先请同学们对照屏幕上的自学提示,初步自学这首诗。

【出示自学提示:

1、反复诵读,读准字音,读出诗的韵味;

2、理解重点词语,说说各诗句的意思。

3、借助插图,想象诗歌所描绘的画面。

】生开始自学,师巡视,提示要扎扎实实把这三个要求落实到位了。

一半时间后,可以建议学生互相交流交流。

2、检查诵读。

1)同学们,朱熹说过:

“凡读书,须读得字字响亮,不可错一字,不可多一字,不可少一字。

”你能声音响亮、准确清楚地把这首诗读给大家听听吗?

【指名读,相机正音“鉴”“徘徊”,再指名读】

2)诗有了节奏,就会给人美的享受。

谁又能读出这七言绝句的节奏来呢?

【指名读,评价——抑扬顿挫轻重缓急等,出示标注的节奏提示,男生齐读】

3)古诗大多运用逗号和句号,这里有个特殊的标点,你发现没有?

(?

)所以这句要读出问的语气,我们一起来!

【齐读三四句,体会一问一答的句式】

4)小结:

其实,读诗不在于语调的高低,也不在于摇头晃脑,在于把诗的节奏和韵味读出来,待会儿我们理解了这首诗,读出的韵味会更足。

3、品读一二句。

1)俗话说,书读百遍,其义自见。

读了这么多遍,你知不知道诗中描绘的是什么景物呢?

【板:

方塘】多大的方塘?

半亩】这是怎样的半亩方塘?

用诗中的一个字眼来回答【板:

清】

2)浏览全诗,哪几句描绘了它的清?

(半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊)

【出示一二句,一起读】

3)“鉴”是个生字,什么意思?

(镜子)古人用的是铜镜,不用时,用软布把镜面遮住,用的时候再把它打开,这就是——一鉴开。

“半亩方塘一鉴开”,短短7个字,包含了一个多么美妙的比喻句,把半亩方塘比作一面(打开的镜子),写出了方塘的——清澈明净。

清澈明净】水的清澈明净还表现在哪?

4)(“天光云影共徘徊”)这句什么意思?

方法:

连词成句,调整词序,添加词语。

(蓝天白云清晰地倒映在水中,来回地移动)蓝天和白云一齐映入水塘,慢慢地移动着,它暗示了我们什么呢?

(池塘的水在缓缓地流淌)

5)这两句诗描写了池塘优美的景色,明丽清新的自然风光总是让人非常喜欢。

请同学们闭上眼睛,我来朗诵这两句诗,你仿佛看到了什么?

【师读,生交流】

6)同学们,虽只是一方小小的景观,却很能够感染人,它清新、自然、清爽、明朗,你能读出这种感觉吗?

【指名读——要求边读边想象画面会读得更好,再指名读——女生齐读——一起美美地背一背这两句】

4、品读三四句。

1)过渡:

诗人好学善问,看到眼前的方塘美景,他不禁产生疑问——问渠哪得清如许?

翻译一下,他有什么疑问?

(为什么池塘的水如此清澈呢)是啊,到底什么原因呢?

诗人自问又自答——为有源头活水来。

【出示三四句】

2)“为”是一个多音字,在这儿读“wè

i”,第四声,作什么意思?

(因为)它向我们解释了池塘清澈的原因是——活水不断地从源头流来。

源头活水】怎样的水才是活水呢?

(有源头而常流动的水)

3)我们可以想象:

远处山上的瀑布流下的水汇成小溪,溪水源源不断流入方塘,所以方塘的水才能那样新鲜清澈。

4)连起来说说这两句的意思。

5)如果没有活水涌来,方塘会怎样?

(水面就不会那么清澈了,池塘就会变成死水一潭,水还会被污染,天光云影也徘徊不起来,诗人更不会喜欢这半亩方塘了……)可见,源头活水对于小池塘来说是多么的重要啊!

5、小结:

同学们,诗人看到这半亩方塘虽然小了些,但因为有活水不断流进,水如此清澈,怎能不喜欢呢?

配乐读全诗,读出诗人心中的喜欢之情。

三、辩论明理 享受诗趣。

1、朱熹说:

“读书须有疑,方有长进。

”整首诗的意思都理解了,学到这儿,你有什么疑问吗?

(诗的题目是《观书有感》,可是……诗中连个书字都没有,全写的是池塘和池塘中的水)我看诗题不如改成《观塘有感》你们同意吗?

【鼓励学生畅所欲言,相机出示填空题:

源源不断的活水流进使池水。

不断地读书,不断汲取新的知识,使人__________。

板书:

人的心智:

更加聪明←读书汲取】

2、教师小结:

作者巧妙地把读书的道理蕴含在诗中,把美丽的方塘风光和读书感想融合在一起,使这首诗的意境得到了升华,这正是朱熹的高明之处,所以这个题目真是妙不可言!

不能改!

3、此时此刻,再读这一首诗,我们又该如何去读?

(重点读好“哪得”,“如许”,“活水”,及问号。

后两句要读得意味深长,一语双关)

【指名读(2人)——齐读】

四、拓展延伸 温故知新。

1、朱熹先生把读书的道理巧妙地藏在这首写景诗里,使人们一下子就接受了他的观点,真不愧为一个杰出的理学家。

而像这样的诗叫作“说理诗”。

【板书:

说理诗】

2、其实我们接触过许多这样的诗,试一试,你能回忆吗?

【出示:

我们常说,当局者迷,旁观者清,正像一首诗中所写:

(),()。

从不同的角度看事情,便有会有不同的收获,正如诗中所说:

(),()。

当你克服了艰难险阻,取得成功时,回头再看那些困难,就会觉得,那些困难是那么的微不足道,这正是(),()。

抓住时间,抓住机遇,努力奋斗,莫等岁月消逝,机会失去,空悲切,直后悔。

这正是(),()。

】

五、反复诵读,完满总结。

1、同学们,好的诗句能流传百年,而朱熹的这两句诗却流传了几千年,现在在“南溪书院”的“活水亭”上,还能清晰地看得见朱熹的这两句饱含哲理的诗【出示,引读】

2、我想,在我们大家的心里也一定深深烙上了这两句让我们思考一生的诗,读——问渠哪得清如许?

为有源头活水来。

3、朱熹的诗那么含蓄,这不仅是景,更是一种理,【板:

景理】一景一理,融合的那么巧妙,让我们再来读读这首诗吧!

让这首诗启迪你一辈子,定格在你心里一辈子。

【配乐读】

(把自己的感受放到诗里去,这就叫读出韵味。

4、总结:

当今世界,社会飞速发展,科技不断进步,即使你已经拥有很多的知识,如果停止不前,不再补充新的知识,将会被社会所淘汰。

所以,朱熹先生这首诗中所讲的道理,在今天显得更为重要。

记住:

学习是一件终身大事。

六、作业布置。

1、阅读朱熹的《观书有感

(二)》,借助注释,说说诗句的意思,并想一想这首诗告诉了人们一个什么读书道理。

(灵活机动处理,若时间宽裕,就作为课堂上补充阅读)

2、搜集一些读书名言和富有哲理的诗和同学分享。

新课程标准中要求高年级“诵读优秀诗文,注意通过诗文的声调、节奏等体味作品的内容和情感。

”学生学习古诗,不仅仅是积累,更是沟通,是学会带着情意去沟通。

因此,古诗教学中,读是基础,悟是关键。

要以读为本,重在悟情、传情。

在教学中,教者要让学生在自主学习、相互交流中,朗读、品味诗歌所描绘的意境。

在朗读与吟诵中走进作者,攀登作者的精神境界,达到自悟自得,并着眼课题,启发思考,回扣主题,补充阅读,丰富学生的积累。

观书有感

半亩方塘:

清澈透明←源头活水(写景)

更加聪明←读书汲取(喻理)

23、学与问

1.学会本课10个生字,理解词语

2.有感情地朗读课文,了解课文内容,理清课文脉络。

熟读课文,理清课文的脉络。

课文朗读光盘、教学课件。

一、故事导入,激发兴趣,设疑

1、讲述哥白尼小时候的故事,导入新课。

2、揭示课题:

23、学与问

3、提问:

学与问到底有什么联系呢?

二、初读指导

1、自学课文。

(1)借助拼音读准字音,读顺句子。

(2)查字典或联系上下文初步理解词语的意思。

2、检查自学情况。

(1)认读词语。

钥匙、芳菲、翱翔、强健、哥白尼、五彩缤纷、

殿堂、好奇、瞬息万变、相辅相成、日新月异

(2)大致交流词义。

(3)指名读课文,读通顺。

3、默读课文,思考