学年人教版高中历史必修二单元达标检测卷第一单元古代中国经济的基本结构与特点Word格式文档下载.docx

《学年人教版高中历史必修二单元达标检测卷第一单元古代中国经济的基本结构与特点Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年人教版高中历史必修二单元达标检测卷第一单元古代中国经济的基本结构与特点Word格式文档下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

A.江南地区经济地位的提高

B.政治和文化中心南移趋势明显

C.科举制度得到进一步完善

D.变法成为挽救统治危机的利器

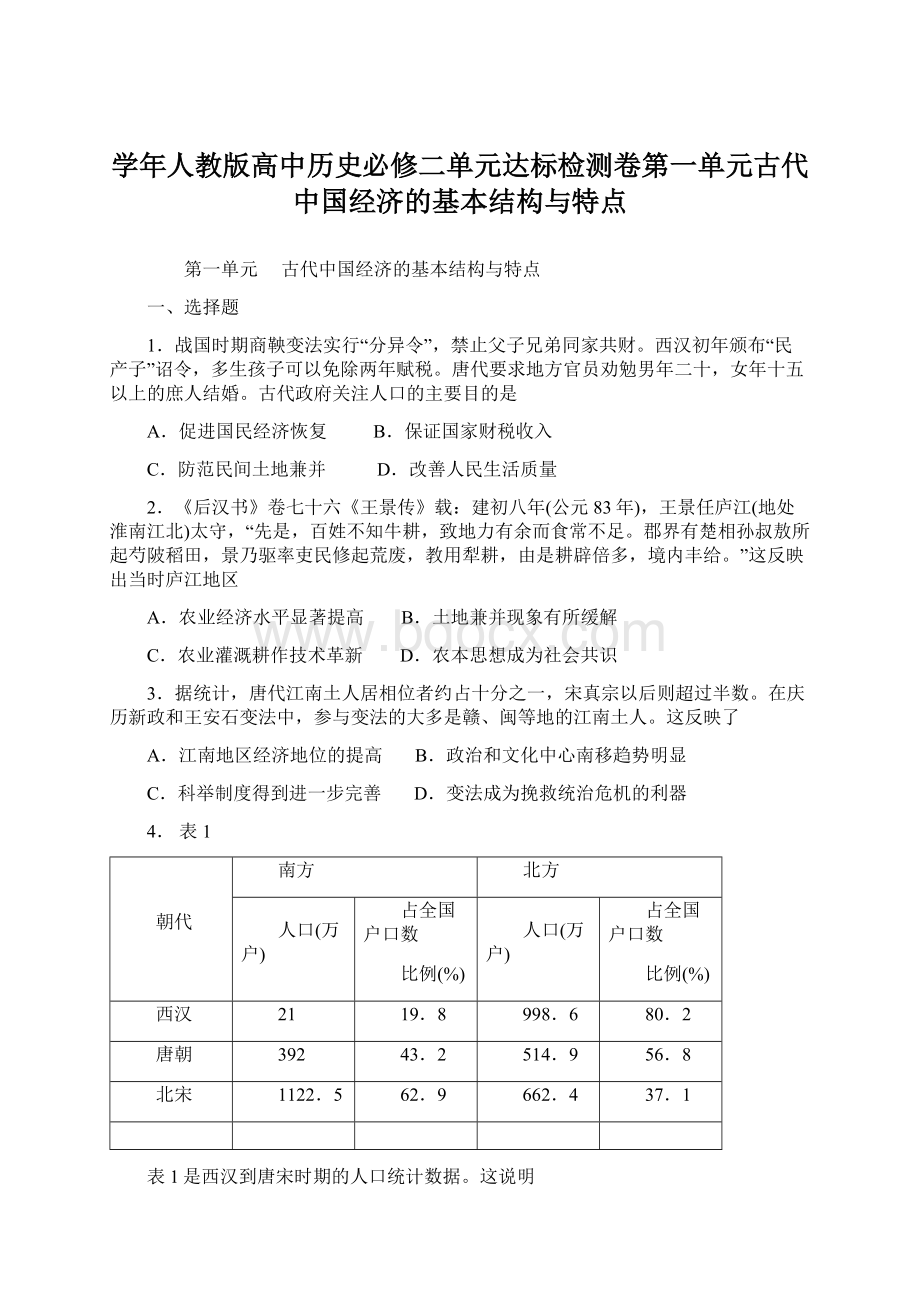

4.表1

朝代

南方

北方

人口(万户)

占全国户口数

比例(%)

西汉

21

19.8

998.6

80.2

唐朝

392

43.2

514.9

56.8

北宋

1122.5

62.9

662.4

37.1

表1是西汉到唐宋时期的人口统计数据。

这说明

A.文景之治促进西汉人口的快速增长

B.藩镇割据造成唐宋人口的急剧减少

C.王朝更替导致古代中国人口的变动

D.经济中心南移带动人口的区城迁移

5.有学者根据已有文献和出土的汉简对西汉时期拥有六十亩土地的中等自耕农家庭收支进了估算,如下表2所示,据此可知,西汉时期

表2

年收入

年支出

粮食

副业

纺织

生活

生产

租税

其他

120石

无统计

10匹布

口粮80石

食盐1.8石衣着5匹

留种6石

饲料10石?

?

农具7石

田租4石赋敛11石

祭祀、交往等6石

7200钱

4000钱

7700钱

1380钱

946钱

360钱

总收入:

11200钱

总支出:

10386钱

A.自耕农生产技术较为落后

B.农业扩大再生产能力有限

C.政府采取轻徭薄赋的政策

D.土地兼并得到了有效遏制

6.明清时期,我国南方各地农村土地租赁中出现“永佃”的现象。

如浙江临海县:

“地方乡例,租人田种,原有佃价与田主的,佃户无钱,把佃田转佃别人,不拘年月,原许原佃赎回耕种的,若田主把田卖与别人,仍旧是旧佃户耕种还租,叫做卖田不卖佃”,这种现象在当时较为普遍。

材料说明

A.资本主义萌芽在农村出现

B.自然经济开始解体

C.佃户对地主人身依附弱化

D.农产品商品化程度提高

7.明清时期出现“典卖现在之产,稀图未然之益,合什伯小分为一大股”的典卖地产投资工商业的现象。

而山东人刘滋世卖田20余亩还债,以所余10两白银经商,结果起家致富,20年后,“田连阡陌,家累数万金”。

A.商人购田阻碍扩大再生产

B.土地经营市场化现象开始出现

C.出现地权与资本相互转化

D.政府已逐渐放弃重农抑商政策

8.1745年,陕西巡抚陈弘谋颁布《劝民领种甘薯谕》:

“陕省向无此物。

陕民亦不知此物之可食而又易生……须各官先行觅地试种,或租民地试种。

需地亦甚无多。

听小民观看。

一俟有收,民间见其可食,然后令民依种,自不费力,但不可相强。

试成者奖之,不成亦不必问。

”这表明

A.美洲作物开始传入中国

B.民众普遍抵制新的农作物推广

C.陕西农业发展十分落后

D.政府用行政手段引导农业发展

9.西汉惠帝“复弛商贾之律”,鼓励盐铁民间生产。

东汉和帝下诏“罢盐铁之禁,纵民煮铸,入税县官如故事”,终东汉之世,一直允许私人生产和销售盐铁。

这反映出汉代

A.逐步放弃抑商政策

B.通过行政手段促进工商业发展

C.盐铁专卖制度解体

D.工商业者地位得到根本性转变

10.《新唐书·

百官志》记载:

“细镂之工,教以四年;

车路乐器之工,三年;

平漫刀矟之工,二年,矢镞竹漆屈柳之工,半焉;

冠冕弁帻之工,九月。

教作者传家技,四委以令丞试工,岁终以监试之,皆物勒工名。

”材料主要反映了

A.产品的市场占有率成为主要考核指标B.工种技术的难易度影响工匠学制长短

C.产品主要用于交纳赋税和家庭的消费D.技术传承的开放性保证产品质量精美

11.西周时期,在较大的都邑中都出现了市场,有管理市场的“质人”,商贾在市场上进行贸易,都有“质人”制发买卖的契券。

据此可知西周

A.形成契约精神

B.规范商业行为

C.履践重农抑商

D.出现货币经济

12.公元10年,王莽在长安及全国五大城市设立五均官,每季度评定出各种货物的标准价格,称“市平”。

若物价高于“市平”,政府就将控制的库存物资按平价出售,以平抑物价;

若市场价格低于“市平”,则听任百姓自由买卖。

这一措施

A.体现了政府对商品市场的干预

B.主要目的是增加政府财政收入

C.改变了传统的“重农抑商”政策

D.维护广大农民利益以巩固统治

13.宋代平均每匹绢合银1.57两,明代平均每匹合银0.625两。

这里包含有白银价格降低的因素,若将绢价按当时米价折算,明代正统至嘉靖,绢价比宋代低约11%。

导致明朝中后期绢价下降的主要原因是

A.闭关锁国政策的严重后果

B.农耕文明的繁荣

C.经济作物种植面积的扩大

D.棉纺织业的发展

14.宋朝嘉佑年间,官府垄断经营茶叶,“小民趋利犯法,……为弊甚大”,于是朝廷采纳三司建议,颁布通商茶法驰茶禁,“自是唯腊茶禁如旧,余茶肆行天下矣”,据此可知

A.政府废除茶叶官卖

B.财政政策调整成效显现

C.商品经营环境宽松

D.茶税成为政府主要税源

15.明中叶以来,江南丝绸业市镇及其周边乡村的大部分自耕农,对农业并不重视,他们逐渐把养蚕缫丝以及丝织业作为主业,作为家庭经济收入的主要来源。

这反映出当地

A.传统生产模式的解体

B.市民群体的发展壮大

C.商品经济向农村渗透

D.新兴生产关系的发展

16.珠算被誉为中国古代的第五大发明,对其记载最早见于汉代,但直到明代商人程大位编修《直指算法统宗》,才逐渐推广,并取代了传统的筹算法。

珠算得以推广的主要原因是

A.政府的大力推动

B.商品经济的发展

C.传统筹算法的衰落

D.商人文化素质的提高

17.隆庆元年(1567年),明朝政府在倭患基本平定的前提下,在福建漳州海澄月港宣布部分开放海禁,准许私人海外贸易船申请文引,缴纳饷税,出洋贸易。

当时的福建巡抚徐学聚曾言:

“我贩吕宋(菲律宾),直以有佛郎机(西班牙)银钱之故。

”由此可推知,明朝后期

A.自然经济加速瓦解

B.外贸经济有所发展

C.外来威胁趋于解除

D.政府税收显著增加

18.明清园林是江南不可忽略的景观。

以明代为例,南浔镇有8处,双林镇有10处,藏泽镇有4处,盛泽镇有5处。

园林可以用于宴集活动,为主人博得了风雅声望,成为文化活动的重要空间载体。

出现这一现象的主要原因是

A.君主专制空前强化

B.思想活跃局面再现

C.经济重心逐渐南移

D.市镇经济空前繁荣

19.有学者认为,重农抑商政策基本上贯穿中国古代封建帝制王朝时期,其中秦朝、汉朝、唐朝、明朝、清朝时期的重农抑商政策更具有典型性。

这一观点突出反映了

A.封建政权加强对社会经济的干预

B.重农抑商政策多出现在统一王朝

C.重农抑商的程度与王朝兴衰相关

D.商业过度发展往往影响社会稳定

20.乾隆二十年,一些英国商船从广州开往浙江宁波贸易,乾隆批示:

“今番舶既已来浙,自不必强回船;

惟多增税额,将来定海一关,即照粤关之便。

”材料表明

A.清朝加强防范中外交往

B.清朝已放弃闭关锁国政策

C.宁波与广州贸易地位一致

D.中外贸易冲击原有管理体制

二、非选择题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一在我国先秦时期两部著作—《墨子》与《山海经》中,都不同程度地提到了煤炭。

记载虽并不详细,但史料价值极高。

《墨子》中把煤称为“每”(明代有人把每加上火字旁,写成“烸”,把煤称作烸)。

彼时在战争中,可以利用煤炭燃烧时产生的浓烟,以烟幕制胜。

《山海经》一书中把煤炭称为“石涅”,这个名字与煤的特征较为接近。

此书明确指出煤炭赋存地赋存方位以及与某些植被的关系。

在矿业管理上,我国周代已出现“卝”(矿)人这一称谓,并明确了其责任范围,说明已有专门的管理人员。

在煤炭采挖技术上,可以借鉴已经较发达的金属矿开采技术。

——吴晓煜《中国古代煤矿史的基本脉络和煤炭开发利用的主要特征》

材料二中国古代的煤炭技术曾长期领先于世界,只是到了17、18世纪才开始落后于西方。

以手工操作为主要特征的中国古代煤炭技术进入近代发展时期,是从19世纪下半叶开始的。

19世纪六七十年代,清王朝中的洋务派在“自强”“求富”和“中体西用”的口号下,建立了一批近代工业,这些军用和民用企业都要消耗大量的煤炭。

为了满足近代工业用煤的需要,洋务派于19世纪70年代开始引进西方的采煤技术,兴办新式煤矿。

所谓新式煤矿,即使用机器的煤矿。

在当时,新式煤矿仅仅是在提升、通风和排水三个生产环节上使用以蒸汽为动力的提升机、通风机和排水机,而其他生产环节仍然主要靠人力或畜。

——摘编自周岩、胡茹《中国近代煤炭开采技术发展及其影响因素》

(1)根据材料一、二,概括中国古代煤炭利用的特点。

(2)根据材料一、二,分析中国近代煤炭工业与古代的不同,并结合所学知识说明制约中国近代煤炭生产技术发展的因素。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一棉花种植,最早出现在公元前5—4千年的印度河流城文明中。

在棉花传入中国之前,中国只有可供充填枕楺的木棉,没有可以织布的棉花。

一般认为棉花是从南北两路向中原传布的。

南路最早出现棉花的地区是海南和澜沧江流域,之后传到闽、粤、川等地区;

北路始于西北地区。

宋元之际,棉花从南北两路传布到长江和黄河流域广大地区。

到13世纪,北路棉花已传到陕西渭水流城。

唐宋以后,人们越来越看出棉花作为絮衬和纷织原料的优越性。

《农书》说棉花是“比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效。

免绩缉之功,得御寒之益,可谓不麻而布,不茧而絮”,“又兼代毡毯之用,以补衣褐之费”。

元以后的历代统治者都极力征收棉花棉布,出版植棉技术书籍,劝民植棉。

到了明代,棉花已超过丝、麻、毛,成为主要的纺织原料,“榨布寸土皆有”,“织机十室必有”。

——摘编自于峻极《棉花加工工业发展历史》等

材料二清初,针对满洲贵族依仗特权扰乱市场秩序的行为,谕令禁止;

刊税列木榜于各关,“并商要往来之孔道,遍行晓谕”,对“私行滥收”的官吏“依律治罪”,以促进全国各地商品的流通。

康熙中期以后,清政府在工商业领域实行商专卖政策,这种封建王朝垄断控制工商业的形式,较之明代弊端丛生的官专卖制