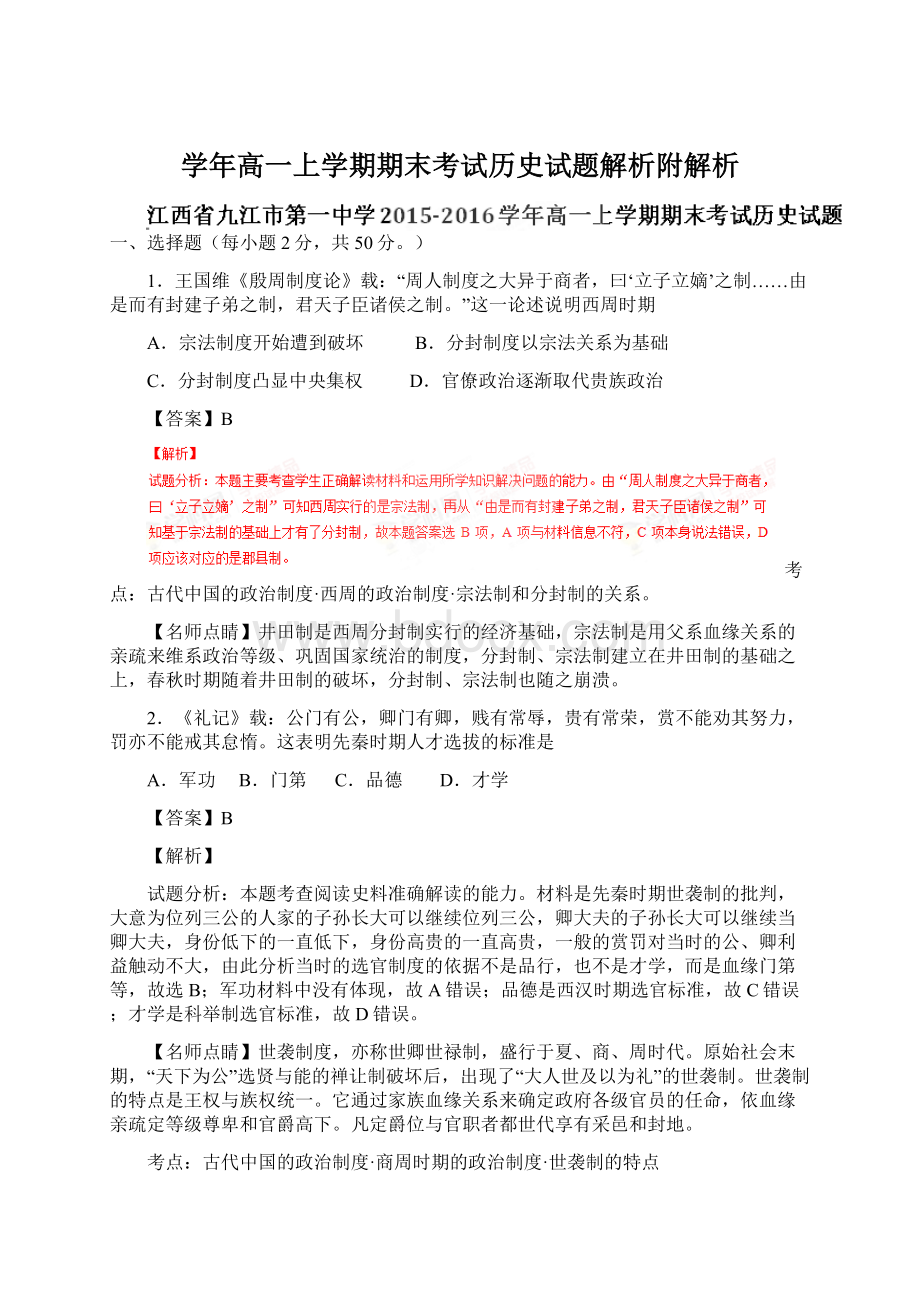

学年高一上学期期末考试历史试题解析附解析.docx

《学年高一上学期期末考试历史试题解析附解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年高一上学期期末考试历史试题解析附解析.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

学年高一上学期期末考试历史试题解析附解析

一、选择题(每小题2分,共50分。

)

1.王国维《殷周制度论》载:

“周人制度之大异于商者,曰‘立子立嫡’之制……由是而有封建子弟之制,君天子臣诸侯之制。

”这一论述说明西周时期

A.宗法制度开始遭到破坏 B.分封制度以宗法关系为基础

C.分封制度凸显中央集权 D.官僚政治逐渐取代贵族政治

【答案】B

考点:

古代中国的政治制度·西周的政治制度·宗法制和分封制的关系。

【名师点睛】井田制是西周分封制实行的经济基础,宗法制是用父系血缘关系的亲疏来维系政治等级、巩固国家统治的制度,分封制、宗法制建立在井田制的基础之上,春秋时期随着井田制的破坏,分封制、宗法制也随之崩溃。

2.《礼记》载:

公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。

这表明先秦时期人才选拔的标准是

A.军功 B.门第 C.品德 D.才学

【答案】B

【解析】

试题分析:

本题考查阅读史料准确解读的能力。

材料是先秦时期世袭制的批判,大意为位列三公的人家的子孙长大可以继续位列三公,卿大夫的子孙长大可以继续当卿大夫,身份低下的一直低下,身份高贵的一直高贵,一般的赏罚对当时的公、卿利益触动不大,由此分析当时的选官制度的依据不是品行,也不是才学,而是血缘门第等,故选B;军功材料中没有体现,故A错误;品德是西汉时期选官标准,故C错误;才学是科举制选官标准,故D错误。

【名师点睛】世袭制度,亦称世卿世禄制,盛行于夏、商、周时代。

原始社会末期,“天下为公”选贤与能的禅让制破坏后,出现了“大人世及以为礼”的世袭制。

世袭制的特点是王权与族权统一。

它通过家族血缘关系来确定政府各级官员的任命,依血缘亲疏定等级尊卑和官爵高下。

凡定爵位与官职者都世代享有采邑和封地。

考点:

古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·世袭制的特点

3.班固认为汉初分封以“成太宗(汉文帝)之业”,武帝推恩而致“藩国自析”。

西汉末年“中外殚微,本末俱弱”,故王莽“生其奸心”。

据此推断班固认为

A.汉武帝有削藩过度之嫌B.分封有利于巩固大一统

C.太宗时期实现安平四方D.外戚专权导致朝野叛乱

【答案】A

考点:

古代中国的政治制度·汉到元政治制度演变·西汉政治

4.平遥古城的古民居是具有自足封闭色彩的典型的北方四合院;徽州古村落聚族而居,以宗祠为中心来营建民宅、园林、牌坊等。

这些建筑形式蕴含的民族文化的共同特性是

A.与自然环境契合 B.天人合一的理念

C.安土重迁的观念 D.家族中心的传统

【答案】D

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中“典型的北方四合院”“以宗祠为中心来营建民宅、园林、牌坊”说明注重家族为中心的宗族观念,故D项正确;A不是材料中体现信息;天人合一属于西汉时思想,材料中没有体现,故B错误;安土重迁不符合材料中主旨,故C错误。

考点:

古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·宗法制

5.钱穆先生在《国史大纲》中指出,“总观国史,政制演进,约得三级:

由封建而跻统一,一也;由宗室、外戚、军人所组之政府,渐变而为士人政府,二也;由士族门第再变而为科举竞选,三也。

”钱先生所述的第一级和第三级演进分别开始于

A.秦汉隋唐 B.西周秦汉 C.西周隋唐 D.秦汉明朝

【答案】A

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,结束分封制,建立郡县制的是在秦汉时期,结束门阀士族把持政权的局面,实行科举制是在隋唐时期,故选A。

根据材料分析,B项时期属于封建时期;C项时期属于宗室、外戚、军人所组之政府时期;D项是实行科举制时期,但是在隋唐以后。

考点:

古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变•科举制

6.从以下史书所载内容中,能够获得的信息是

《后汉书·百官志》

(尚书令)掌凡选署及奏下尚书曹文书众事

《汉官仪》

尚书“无所不统”

《后汉书·百官志》

每朝会,尚书令与御史中丞、司隶校尉皆专席而坐

A.尚书参与中枢决策 B.尚书专权已成常态

C.皇权受到尚书制约 D.尚书令始设于汉代

【答案】A

考点:

古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变•尚书地位变化

【名师点睛】古代尚书令,秦、汉为少府属官。

武帝用宦者,改置中书谒者令。

成帝仍用士人。

所掌为章奏文书,以为天子近臣,在西汉后期,职权渐重。

东汉政务均归尚书台,其主官尚书令在制度上属于少府,秩仅千石,实际直接对皇帝负责,总揽事权。

南北朝时,尚书台改称尚书省,尚书令日益尊贵。

隋、唐以三省(中书、门下、尚书)长官为宰相,尚书令与中书令、侍中并为宰相。

然唐初太宗曾任此官,故后不置,改以尚书仆射为尚书省长官。

宋尚书令班次在太师之上,为亲王、使相兼官,无实职。

元曾设尚书省,而未设尚书令。

7.李孔怀在《中国古代行政制度史》中说:

中国地方行政区划,自秦汉以来,基本上按山川地形的自然境界建置,元朝地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

元朝统治者如此调整地方区域的主要目的在于

A.扩大统治区域 B.缓和蒙汉矛盾 C.加强控制地方 D.发展地方经济

【答案】C

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,按山川地形的自然境界建置”使得地方势力凭借自然条件(大江大河和高山等)成为地方割据势力。

元朝“人为的使自然区域割开,造成犬牙交错的局面”显然是为了打破地方割据,加强对地方的控制,故C项正确;A不是材料中主要目的;B材料中没有体现;D也不是行省主要目的。

考点:

古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变•行省制度

8.公元前5世纪中期,伯里克利时代的雅典民主政治发展到顶峰。

这一时期

A.雅典民主突破“公民政治”的狭隘性B.罗马颁布了《十二铜表法》

C.中央集权体制在中国初步成立D.完备的罗马法体系形成

【答案】B

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,罗马颁布了《十二铜表法》是公元前449年,正好是公元前5世纪中期,故B项正确;雅典民主没有突破“公民政治”的狭隘性,故A错误;中央集权体制在中国初步成立是公元前221年,属于公元前3世纪,故C错误;完备的罗马法体系形成是公元后6世纪,故D错误。

考点:

古代希腊罗马民主政治·罗马法•《十二铜表法》

【名师点睛】雅典民主政治的运行方式

9.伯罗奔尼撒战争后,雅典第三、四等级的公民终日为工作、糊口而奔波忙碌,无暇参加正常的政治生活,到公元前4世纪下半叶雅典为马其顿征服。

材料折射出

A.战争破坏了雅典等级制 B.雅典公民集体意识丧失

C.雅典民主政治的程序烦琐 D.民主政治的物质基础遭破坏

【答案】D

考点:

古代希腊罗马民主政治·雅典民主政治法•局限性

【名师点睛】雅典民主政治的特征

特征

人民主权

国家管理大权掌握在全体公民手里

轮番而治

公民内部每个人都是平等的,人人都有权参政议政权,一个人统治别人的同时也被别人统治

法律至上

依据公民大会等机构制定的法律进行运作

10.公元前508年,雅典首席执政官克里斯提尼进一步实行改革,取消了原有的四个部落,把雅典划分为十个选区,此举的主要意义在于

A.推动地方自治 B.保护选民利益C.消除了贵族残余 D.发展了平民政治

【答案】D

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,里斯提尼改革取消了原有的四个部落把雅典划分为十个选区,从而清除了氏族贵族在部落中的传统势力,使公民在行使自己权利的过程中摆脱了氏族关系的束缚,进一步发展了平民的民主力量,故D项正确;地方自治不符合题意,故A错误;保护选民不符合材料中意思,故B错误;消除用词绝对,故C错误。

考点:

古代希腊罗马民主政治·雅典民主政治法•克里斯提尼改革

11.《查士丁尼法典》规定,当几个人在一个特定事务上具有共同的不可分割的权力和利益时,只有得到每个当事人的同意,他们的共同管理才能终止。

这主要体现了

A.契约原则 B.法治原则 C.集体意识 D.分权意识

【答案】A

考点:

古代希腊罗马民主政治·罗马法•特点

12.1689年3月,英国下院通过拨款法案,授予国王每年120万镑的税款,并规定其中60万镑用于宫廷和非军事性开支,其余用作海陆军开支。

1697年议会又通过《年金法案》,规定自翌年起,每年拨出固定款项作为宫廷开支,长期不变。

上述拨款法案的通过旨在

A.确保王室财政独立 B.依法监管王室财政

C.限制国王的行政权 D.保障国王的军事权

【答案】B

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。

依据材料“1689年3月,下院通过拨款法案,授予国王每年120万镑的税款”“1697年议会又通过《年金法案》”,结合所学知识可知前提为英国君主立宪制的确立,即议会限制了王权;议会的权力扩大,故选B:

A中财政独立说法错误;C中没有提及行政权;D中军事权没有涉及。

考点:

欧美代议制的确立与发展•英国君主立宪制的确立•英国君主立宪制的确立过程

【名师点睛】

(1)光荣革命不是英国君主立宪制确立的标志。

光荣革命是英国资产阶级革命结束的标志。

英国君主立宪制确立的标志是《权利法案》颁布。

(2)光荣革命不是英国革命保守和不彻底的表现。

光荣革命是“资产阶级向其他阶级妥协的结果”,这是由资产阶级的力量不足以完全清除封建势力所决定的,这个结果是符合当时英国国情的。

13.历史学家马克·汤普森指出,除了决定王位继承人,《权利法案》“只是陈述了已经存在的法律条款,仅仅维护了英国人民已经合法取得的权利”。

材料表明该法案

A.是英国首部成文宪法B.未解决王权的限制问题

C.具有浓厚的保守色彩D.阻碍英国的民主化进程

【答案】C

考点:

欧美代议制的确立与发展•英国君主立宪制的确立•英国君主立宪制的确立过程

【名师点睛】英国君主立宪制的特点不能认为《权利法案》颁布后国王就处于“统而不治”的地位。

《权利法案》只是剥夺了国王的立法权、财政权及军权,国王仍然掌握行政权,只是国家权力中心由国王转移到议会手中。

后来,随着责任制内阁的确立,国王的行政权才逐渐被剥夺,英王才真正处于“统而不治”的地位。

14.英国《权利法案》规定:

“未经议会同意,国王不能征税”;法国1875年宪法规定“共和国总统由两院联合组成的议会依绝对多数票选出,内阁由总统任命,但对议会负责”;1871年《德意志帝国宪法》规定:

“联邦议会和帝国国会是立法机构。

皇帝在军事、财政问题上享有否决权。

”这说明英、法、德三国

A.议会都居于国家权力中心 B.法律地位至高无上

C.资产阶级完全掌握了国家权力 D.都体现了权力制衡的原则

【答案】D

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中“未经议会同意,国王不能征税”说明国王权力受到限制;“共和国总统由两院联合组成的议会依绝对多数票选出,内阁由总统任命,但对议会负责”说明总统权力受到限制;皇帝在军事、财政问题上享有否决权,说明皇帝与议会之间制衡,故三国均体现制衡原则,故D项正确;A不适合德国;B德国没有体现;C中德国是封建和资产阶级联合执政。

考点:

欧美代议制的确立与发展•英国君主立宪制的确立•英国君主立宪制的确立过程;欧美代议制的确立与发展•代议制向欧洲大陆扩展•德、法代议制特点

【名师点睛】英国首相是选举的议会多数党领袖担任,内阁和首相对议会负责;德国宰相由皇帝任命,对皇帝负责。

英国议会是国家政治权力的中心,拥