生化练习题答案Word下载.docx

《生化练习题答案Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生化练习题答案Word下载.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

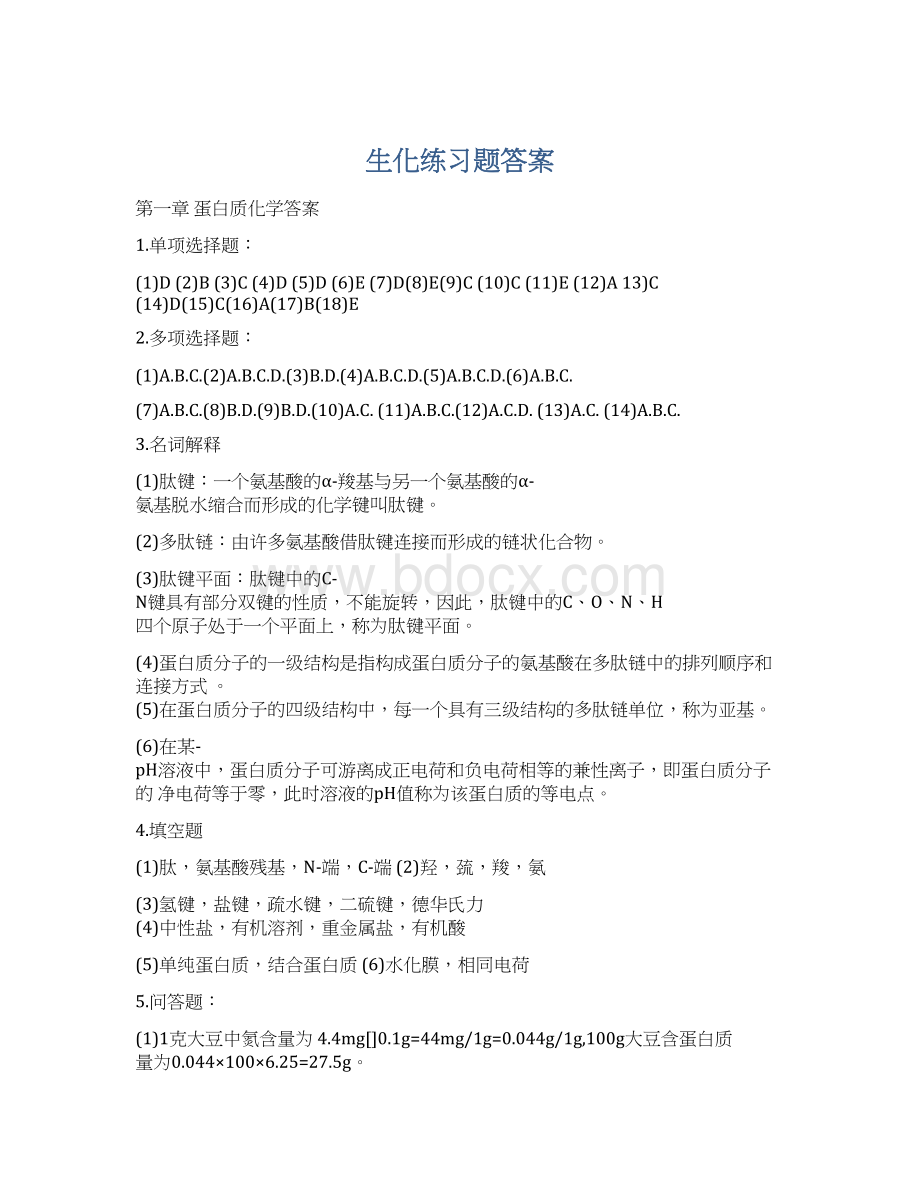

(4)蛋白质分子的一级结构是指构成蛋白质分子的氨基酸在多肽链中的排列顺序和连接方式。

(5)在蛋白质分子的四级结构中,每一个具有三级结构的多肽链单位,称为亚基。

(6)在某-pH溶液中,蛋白质分子可游离成正电荷和负电荷相等的兼性离子,即蛋白质分子的净电荷等于零,此时溶液的pH值称为该蛋白质的等电点。

4.填空题

(1)肽,氨基酸残基,N-端,C-端

(2)羟,巯,羧,氨

(3)氢键,盐键,疏水键,二硫键,德华氏力(4)中性盐,有机溶剂,重金属盐,有机酸

(5)单纯蛋白质,结合蛋白质(6)水化膜,相同电荷

5.问答题:

(1)1克大豆中氮含量为4.4mg[]0.1g=44mg/1g=0.044g/1g,100g大豆含蛋白质量为0.044×

100×

6.25=27.5g。

(2)不同的氨基酸侧链上具有不同的功能基团,如丝氨酸和苏氨酸残基上有羟基,半胱氨酸残基上有巯基,谷氨酸和天冬氨酸残基上有羧基,赖氨酸残基上有氨基,精氨酸残基上有胍基,酪氨酸残基上有酚基等。

(3)蛋白质分子的一级结构指构成蛋白质分子的氨基酸在多肽链中的排列顺序和连接方式。

蛋白质分子的二级结构是指蛋白质多肽链主链原子的局部空间排列。

多肽链在二结构的基础上进一步卷曲折叠,形成具有一定规律性的三维空间结构,即为蛋白质的三级结构。

由两条或两条以上独立存在并具有三级结构的多肽链借次级键缔合而成的空间结构,称为蛋白质的四级结构。

(4)使蛋白质沉淀的方法主要有四种:

a.中性盐沉淀蛋白质——即盐析法

b.有机溶剂沉淀蛋白质

c.重金属盐沉淀蛋白质d.有机酸沉淀蛋白质

(5)蛋白质的变性作用是指蛋白质在某些理化因素的作用下,其空间结构发生改变(不改变其一级结构),因而失去天然蛋白质的特性,这种现象称为蛋白质的变性作用。

实用意义:

利用变性原理,如用酒精,加热和紫外线消毒灭菌,用热凝固法检查尿蛋白等;

防止蛋白质变性,如制备或保存酶、疫苗、免疫血清等蛋白质制剂时,应选择适当条件,防止其变性失活。

(6)蛋白质分子的主键是肽键。

次级键主要有氢键、盐键(离子键),疏水键,还有德华氏力。

有的蛋白质分子还有二硫键,二硫键对维持空间结构也有重要作用。

维持蛋白质分子一级结构的是肽键,还有二硫键。

维持二级结构的次级键主要是氢键,维持三级结构的次级键主要是疏水键,维持四级结构的主要是氢键和盐键。

(7)蛋白质是两性电解质,分子中即有能游离成正离子的基团,又有能游离成负离子的基团,所以蛋白质是两性电解质。

蛋白质的等电点,见名词解释。

某蛋白质pI=5,在pH=8.6环境中带负电荷,向正极移动。

第二章核酸化学答案

(1)C

(2)D(3)D(4)C(5)D(6)E(7)B(8)E(9)B(10)C

(11)B(12)D(13)B(14)A(15)C(16)C(17)C(18)A(19)C(20)B(21)B(22)D(23)C(24)D

(1)A.C.

(2)A.B.D.(3)A.C.(4)A.B.C.(5)A.C.(6)A.C.(7)A.D.(8)A.C.(9)A.B.C.D.(10)A.B.D.

(1)在某些理化因素的作用下,核酸双链间氢键断裂,双螺旋解开,变成无规则的线团,此种作用称核酸的变性。

(2)变性的DNA在适当的条件下,两条彼此分开的多核苷酸链又可重新通过氢键连接,形成原来的双螺旋结构,并恢复其原有的理化性质,此即DNA的复性。

(3)两条不同来源的单链DNA,或一条单链DNA,一条RNA,只要它们有大部分互补的碱基顺序,也可以复性,形成一个杂合双链,此过程称杂交。

(4)DNA变性时,A260值随着增高,这种现象叫增色效应。

(5)在DNA热变性时,通常将DNA变性50%时的温度叫融解温度用Tm表示。

(6)DNA的一级结构是指DNA链中,脱氧核糖核苷酸的组成,排列顺序和连接方式。

(1)氢键,A、T、G、C

(2)m7GppppolyA

(3)单核苷酸,3′,5′-磷酸二酯键,碱基,戊糖、磷酸

(4)三叶草,氨基酸臂,二氢尿嘧啶环,反密码环,额外环,TφC环

(5)dAMPdGMPdCMPdTMP(6)AMPGMPCMPUMP

(7)嘌呤碱,嘧定碱,260nm(8)嘌呤,嘧啶,其轭双键260nm

(9)CCA,反密码子,反密码子

(1)①DNA分子由两条反向平行的多核苷酸链组成,它们围绕同一个中心轴盘绕成右手螺旋。

②碱基位于双螺旋的侧,两条多核苷酸链通过碱基间的氢键相连,A与T配对,其间形成两个氢键,G与C配对,其间形成三个氢键,A-T,G-C配对规律,称碱基互补原则。

③每个碱基对的两个碱基处于同一平面,此平面垂直于螺旋的中心轴,相邻的碱基平面间有德华引力,氢键及德华引力是维持DNA双螺旋稳定的主要因素。

④双螺旋的直径为2nm,螺距为3.4nm,每圈螺旋含10个碱基对,每一碱基平面间距离为0.34nm。

(2)tRNA的二级结构为三叶草型结构,含有①氨基酸臂,其3′-末端为-CCA-OH是连接氨基酸的部位;

②双氢尿嘧啶环(DHU),含有5,6-双氢尿嘧啶;

③反密码环,此环顶部的三个碱基和mRNA上的密码子互补,构成反密码子;

④TφC环,含有假尿嘧啶(φ)和胸腺嘧啶(T);

⑤额外环。

(3)RNA含核糖,碱基组成有A、G、C、U;

DNA含脱氧核糖,碱基组成有A、G、C、T。

(4)T=32.8%,则A=32.8%

C+G=(100-32.8×

2)%=(100-65.6)%=34.4%

G=17.2%C=17.2%

(5)ATTGATCBGTTCGACACGCGTDATGGTA

第三章酶答案

(1)E

(2)C(3)C(4)A(5)E(6)B(7)D(8)A(9)E(10)C

(11)A(12)D(13)B(14)C(15)B(16)E(17)E(18)C(19)B(20)A

(21)C(22)C

(1)A.B.C.D.

(2)A.B.C.D.(3)B.D.(4)B.D.(5)A.B.C.(6)A.C.

(7)B.D.(8)A.B.C.D.(9)B.D.(10)A.B.C.(11)A.B.C.(12)A.B.C.

(13)C.D.(14)B.(15)A.C.

(1)辅酶:

与酶蛋白结合的较松,用透析等方法易于与酶分开。

辅基:

与酶蛋白结合的比较牢固,不易与酶蛋白脱离。

(2)酶的活性中心:

必需基团在酶分子表面的一定区域形成一定的空间结构,直接参与了将作用物转变为产物的反应过程,这个区域叫酶的活性中心。

酶的必需基团:

指与酶活性有关的化学基团,必需基团可以位于活性中心,也可以位于酶的活性中心外。

(3)同工酶:

指催化的化学反应相同,而酶蛋白的分子结构、理化性质及免疫学性质不同的一组酶。

(4)可逆性抑制作用:

酶蛋白与抑制剂以非共价键方式结合,使酶活力降低或丧失,但可用透析、超滤等方法将抑制剂除去,酶活力得以恢复。

不可逆性抑制作用:

酶与抑制以共价键相结合,用透析、超滤等方法不能除去抑制剂,故酶活力难以恢复。

4.填空题:

(1)丝,羟,半胱,巯,组,咪唑

(2)NAD,四,H,M,五

(3)决定反应的特异性,决定反应的类型

(4)对氨基苯甲酸,二氢叶酸合成酶

(5)温度,酸碱度,酶浓度,底物浓度,激动剂,抑制剂

(6)结合,催化

(7)亲和力大,亲和力小

(1)酶是由活细胞产生的,能在细胞和细胞外起同样催化作用的一类蛋白质。

酶作为生物催化剂和一般催化剂相比,又具有本身的特点。

①酶具有高度的催化效率;

②具有高度的特异性;

③敏感性强;

④在体不断代谢更新。

(2)酶作用的特异性:

酶对其作用的底物有比较严格的选择性,这种现象称为酶作用的特异性。

酶的特异性分三种类型。

①绝对特异性,酶只能催化一种底物,进行一种反应并生成一定的产物。

②相对特异性,酶对同一类化合物或同一种化学键都具有催化作用。

③立体异构特异性,有的酶对底物的立体构型有特异的要求,只选择地作用于其中一种立体异构体。

(3)全酶即指结合蛋白酶,由酶蛋白和辅助因子构成,酶蛋白指全酶中的蛋白质部分,辅助因子,指全酶中的非蛋白质部分。

在催化反应中,只有全酶才表现有催化作用,其中酶蛋白决定反应的特异性,辅助因子决定反应的类型,即起传氢、传电子和转移某些基团的作用。

(4)酶原:

指无活性的,酶的前身物。

酶原激活:

使无活性的酶原转变成有活性的酶的过程。

生理意义:

在于保护制造分泌酶原的组织不受酶的作用;

同时也使酶原在不需要其表现活性时不呈现活性。

(5)酶作用的最适pH:

酶催化活性最大时,环境的pH值称为酶作用的最适pH。

酶作用的最适温度:

酶促反应速度最快时的温度,称为酶作用的最适温度。

(6)在最适条件下,当底物浓度足够大时,酶促反应速度与酶浓度成正比。

即酶浓度愈大,反应速度愈快。

(7)酶促反应体系中当酶浓度,pH和温度等恒定条件下,底物浓度不同,反应速度也不同,二者的关系呈矩形双曲线。

即当底物浓度很低时,反应速度随着底物浓度的增加而升高。

当底物浓度较高时,反应速度增高的趋势逐渐缓和;

当底物浓度增加至一定高浓度时,反应速度趋于恒定,且达到了极限,即达最大反应速度。

米-曼二氏根据底物浓度对酶促反应速度的影响关系,推导出一个数学公式,即米氏方程:

V=Vmax[S][]Km+[S]米氏方程中的Km称为米氏常数。

米氏常数的意义:

①Km值系反应速度为最大反应度一半时的底物浓度。

②Km值是酶的特征性常数,每一种酶都有它的Km值。

Km值只与酶的结构,酶的底物有关,不受酶浓度化的影响。

③Km值可以表示酶与底物的亲和力。

Km愈小,则酶与底物的亲和力愈大。

(8)酶的竞争性抑制作用:

抑制剂能与底物竞争,与酶活性中心结合,形成酶一抑制剂复合物,从而阻碍底物与酶活性中心的结合,使酶的活性受到抑制。

酶的非竞争性抑制作用:

抑制剂是与酶活性中心结合部位以外的部位相结合,这种结合不影响酶与底物的结合,抑制剂与底物无竞争关系,但生成酶-底物-抑制剂,不能生成产物,反应速度减慢。

磺胺类药抑制某些细菌的生长,是因为这些细菌的生长需要对氨基苯甲酸以合成叶酸,而磺胺类药的结构与对氨基苯甲酸相似,可竞争性地抑制菌体二氢叶酸合成酶,从而阻碍叶酸的合成,导致细菌体代谢紊乱而抑制其繁殖。

因此磺胺类药的作用属于