组织行为学提纲1.docx

《组织行为学提纲1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《组织行为学提纲1.docx(44页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

组织行为学提纲1

第一章:

一、组织行为学研究对象、研究的基本模型(分析视角)

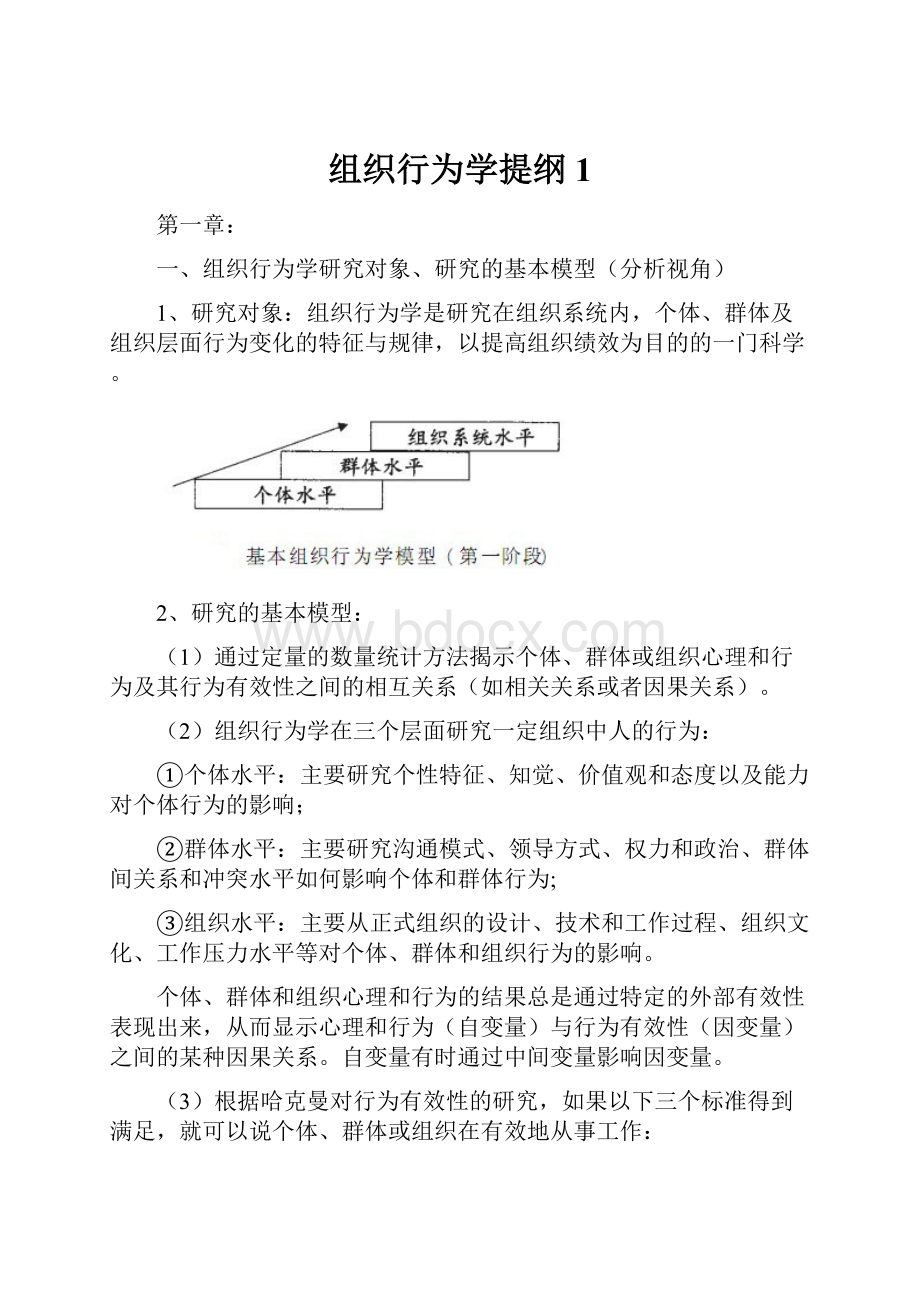

1、研究对象:

组织行为学是研究在组织系统内,个体、群体及组织层面行为变化的特征与规律,以提高组织绩效为目的的一门科学。

2、研究的基本模型:

(1)通过定量的数量统计方法揭示个体、群体或组织心理和行为及其行为有效性之间的相互关系(如相关关系或者因果关系)。

(2)组织行为学在三个层面研究一定组织中人的行为:

①个体水平:

主要研究个性特征、知觉、价值观和态度以及能力对个体行为的影响;

②群体水平:

主要研究沟通模式、领导方式、权力和政治、群体间关系和冲突水平如何影响个体和群体行为;

③组织水平:

主要从正式组织的设计、技术和工作过程、组织文化、工作压力水平等对个体、群体和组织行为的影响。

个体、群体和组织心理和行为的结果总是通过特定的外部有效性表现出来,从而显示心理和行为(自变量)与行为有效性(因变量)之间的某种因果关系。

自变量有时通过中间变量影响因变量。

(3)根据哈克曼对行为有效性的研究,如果以下三个标准得到满足,就可以说个体、群体或组织在有效地从事工作:

①组织的产出(产品或服务)超过那些接受、评价或使用这种产出的个体或群体所需要的最低质量或数量标准;

②从事目前工作的经历有助于提高组织进一步完成新工作的能力;

③组织中的人在本组织中工作所获得的经验,有利于他们自身的成长和满足程度的提高。

而表现这种行为有效性的指标比较常见的有:

(1)效果(effectiveness);

(2)效率(efficiency);

(3)缺勤(absenteeism);

(4)离职(turnover);

(5)工作满意度(jobsatisfaction)。

二、组织行为学研究在个体层面/群体层面/组织层面要考虑哪些基本的解释变量

自变量:

个体层次的变量:

:

年龄、性别、婚姻状况等传记特征;以及价值观与态度、知觉与情绪、能力等个性特征。

群体层次的变量:

群体结构;互动过程;沟通方式;领导特点。

组织层次的变量:

组织结构与文化设计;技术与工作过程;人力资源政策与实践(选拔、培训、绩效评估)等指标。

因变量:

通常有生产率;缺勤率;流动率;组织中公民行为;工作满意度/团队合作程度等;组织绩效

三、现代社会中组织的重要意义

1、组织:

为了实现特定社会目标和担负特定社会职能,将一定人员和社会资源彼此协调联合而构成的独立的社会单元。

2、意义:

(1)组织是人们群体活动的主要形式,是人的社会性的重要体现。

(2)组织在当今社会中无处不在,无时不有。

除了正式组织还有非正式组织,我们工作、学习和生活的相当的部分时间都是在林林总总的正式组织和非正式组织中度过的。

组织建立、管理的方式会影响人们工作的性质和效率,也会影响到人们生活的质量、精神的感受和活动的自由。

(3)组织提供了人们赖以生存的大量资源和提高人们生活质量的大量服务;人们服务社会的愿望也要通过加入一定的组织而得以实现;人们许多生活的乐趣也来源于组织活动。

因此,组织在人们生活、工作以及整个社会中起着非常重要的作用。

搞好组织的管理是非常必要的。

四、组织行为学学科知识对学习和工作的意义:

1、组织行为学是研究组织中人的心理和行为表现及其规律,提高管理人员的预测、引导和控制人的行为的能力,以实现组织既定目标的科学。

通过学习组织行为学的学科知识,使我们全面深入地理解和把握组织中个体、群体、组织、领导的心理和行为的特点及规律性,学会运用心理学的理论和方法有效地激励人的行为,充分调动人的积极性、主动性和创造性,培养和提高理论联系实际、不断创新和组织管理能力。

2、组织行为学作为现代管理体系的主要组成部分、人力资源管理的直接基础、工商管理的主干课程,是专门研究一定组织与环境中相互作用的人的心理与行为规律性的科学。

加强这门科学的研究和应用,能够提高管理者的管理水平,实现管理者对所属人员的心理和行为进行科学的预测、引导和控制,协调企业、团队、个体之间的相互关系,最大程度地发挥人们的主观能动性,以便获得最佳的经济效益和社会效益。

第二章:

一、个性(人格)概念及其特征:

人格:

是个体在对人对己对环境的适应中,异于别人的情绪、态度、价值观、动机、自我观念等心理特征。

当这些心理特征表现于行为时,则具有相当的统合性和稳定性。

个性:

一个人在先天素质的基础上,在一定的社会历史条件下,通过社会实践所形成和发展的比较稳定的心理特征的综合。

特征:

总和性:

蕴涵了人的各种心理特征(如气质、性格、能力、态度、价值观等)

稳定性:

人的个性形成有一个过程。

一旦形成,就会保持相对的稳定性。

差异性:

人与人之间个性特征存在明显的差异。

(共性与个性、稳定性与可变性)

二、气质、性格、能力概念:

气质:

指人的高级神经活动特征(速度、强度、指向性)在个体感情与行为中的重要表现。

它是人的一种独特而典型稳定的心理特征。

(胆汁质、多血质、粘液质、抑郁质)

性格:

在现代心理学中,性格是指人对现实的稳定的态度和习惯化了的行为方式中所表现出来的心理特征。

注意:

①性格表现在人对现实的态度和他的行为方式中。

②性格指一个人独特的、稳定的个性特征。

③性格在个性中具有核心意义。

能力:

是一种内在的心理特征,是指直接影响活动效率,使活动顺利完成的个性心理特征。

实际/潜在/普通/特殊四种能力

三、四种气质类型及其分析,对管理实践的意义:

1.胆汁质

☆反应速度快,具有较高的反应性和主动性。

☆脾气暴躁、不稳重、好挑衅,但态度直率、精力旺盛。

☆能以极大的热情埋头工作,并克服前进道路上的障碍。

☆有时表现出缺乏耐心,当困难太大而需要持续努力时,有时显得意气消沉、心灰意懒。

可塑性差,但兴趣较稳定。

2.多血质

☆行动有很高的反应性。

☆对一切吸引他注意的东西,做出生动的、兴致勃勃的反应。

☆行动敏捷,有高度的可塑性,容易适应新环境,也善于交结新朋友。

☆一般属于外倾,情感易发生,姿态活泼,表情生动。

言语具有表达力和感染力。

☆较高的主动性。

在活动中表现出精力充沛,有较强的坚定性和毅力等。

☆有时,他们在平凡而持久的工作中,热情易消退,表现出萎靡不振。

3.粘液质

☆反应性低,感情不易发生,也不易外露。

☆态度持重,交际适度,对自己的行为有较大的自制力,他们的心理反应缓慢,遇事不慌不忙。

☆可塑性差,表现为不够灵活。

一方面——能有条理地、冷静地、持久地工作;另一方面——容易因循守旧、缺乏创新精神。

☆行为一般表现为内倾。

对外界的影响很少做出明确的反应。

4.抑郁质

☆具有较高的感受性和较低的敏捷性,心理反应速率缓慢,动作迟钝,说话慢慢吞吞。

☆多愁善感,情绪容易发生,但表现微弱而持久。

☆一般属内倾,不善交往。

困难面前常优柔寡断,危险面前出现恐惧畏缩,受挫以后,常心神不安,不能迅速转向新的工作

☆主动性较差,不能把事情坚持到底。

☆往往富于想象,比较聪明,对力所能及的任务,表现出较大的坚忍精神,能克服一定困难。

气质对管理实践的意义:

气质对人的行为、对人的活动效率都有重大影响,因此对组织管理工作有重要的意义:

1、管理工作纷繁复杂,每项工作都有自己的特点,每个人也都有自己的气质特征。

尽量使人的气质特点与工作特点相互协调配合,才能各尽所能、各得其所,有利于组织工作的开展。

一般情况下,应该多安排多血质的人做一些社交工作,如采购员;可以委任胆汁质的人以突击性、开拓性的工作;可以安排黏液质的人从事一些核算和监督职能的管理工作,如会计、统计等;可以安排抑郁质的人做一些研究工作。

2、人的气质特征有积极的一面,也有消极的一面。

根据人的气质特征来合理调整不同气质的人员,组成一个领导班子,组成一个生产班组,组成一个集体,形成气质“互补”的组合,就可以克服气质的消极影响,发挥气质的积极作用,从而达到增强凝聚力、战斗力的目的。

例如,一个领导班子,做出一个重大的决策,需要有果断、机智、冷静、细心、创新、激情等不同气质类型的心理品质,但是很少有人同时具备上述品质,这就要求互补的团体组合。

3、不同气质的人,对挫折、压力、批评、惩罚的容忍接受程度不同,对思想感情的接受程度不同。

所以,做思想教育、做人的转化培养工作的重点就要有所不同。

多血质的人豁达大度、反应灵活、接受能力强,对他们的培养教育可采用批评和劝导相结合的方式;胆汁质的人积极主动、生气勃勃、容忍力强,培养教育他们时,既要开展有说服力的严厉批评,提高他们的自制力,又不能激怒他们,激化矛盾。

四、性格特征及其分析,对管理实践的意义:

性格的特征及其分析:

⑴理智特征:

感知、记忆、思维、想象等认识活动方面个性心理特征。

⑵情绪特征:

行为方式中表现出来的情绪色彩。

主要有以下几个方面:

①强度②稳定性③持久性④主导心境

⑶意志特征:

克服前进途中困难时表现出来的意志特征。

表现:

①行为是否目标清晰;②自制力;③恒心、毅力;④应急。

⑷态度特征:

人在处理社会关系方面表现出的特征。

表现:

①对待社会、集体和他人的态度特征;②在工作、学习和劳动上的态度特征;③对待自己的态度特征。

性格对管理实践的意义:

1.性格是影响工作效率的重要因素,这表现为:

影响职工的⑴创造性和竞争性;⑵人际关系;⑶工作态度和效率。

2.改进领导方式,培养职工形成良好的性格品质,通过领导方式的改变,塑造有利于职工良好性格形成的内部环境。

3.了解职工性格,合理安排工作:

理解→把握→预测→控制

五、选择一种人格(个性)的分类或理论,分析自己的人格特征,及相匹配的职位描述。

社会型:

1、社会型的理论:

社会型的人偏好能够帮助和提高别人的社会服务活动,重视社会和伦理

道德。

显示出平易近人、友好、合作、理解等人格特点。

适合做社会工作者、教师、议员、临床心理学家、社会工作者等。

2、人格是个体在适应环境的过程中所形成的独特行为或内在的行为倾向性。

人格的特征包括:

气质、性格、能力。

气质的类型有:

胆汁质、多血质、黏液质、抑郁质。

性格的特征包括:

态度型、意志型、情绪型、理智型。

能力种类分为:

一般和特殊能力、模仿和创造能力、认知、操作和社交能力。

3、从心理学对人格的学习和了解,分析自己属于哪种气质类型,什么样的性格特征,还有什么样的能力。

以生活、工作、学习等方面对自己的人格特征做一个综合的分析。

人格的分类:

现实型:

现实型的人喜欢与物体打交道,操作工具、机械、设备等具体有形的实物,偏好需要技能、力量、协调性的体力劳动;不喜欢与人打交道的活动。

具有害羞、真诚、持久、稳定、顺从、实际等人格特点。

适合做机械师、钻井操作工、装配线工人、农场主等。

研究型:

研究型的人偏好对各种现象进行观察、分析和推理,并进行系统创造性的研究。

表现出分析、好奇、创造、独立等人格特点。

适合做科学研究人员和新闻记者等。

社会型:

社会型的人偏好能够帮助和提高别人的社会服务性活动,重视社会和伦理道德问题。

显示出平易近人、友好、合作、理解等人格特点。

适合做社会工作者、教师、议员、临床心理学家等。

常规型:

常规型的人偏好规范、有序、清楚明确的活动。

表现出的人格特点为顺从、高效、实际、缺乏想象力、缺乏灵活性等。

适合做会计人员、业务经理、银行出纳员、档案管理员等。

企业型:

企业型的人偏好能够影响他人和获得权力的言语能力,喜欢从事领导他人实现目标、获取效益的活动。

表现出自信、进取、精力充沛、盛气凌人等人格特点。

适合做法官、房地产经纪人、公共关系专家、小企业主等。

艺术型:

艺术型的人偏好模糊、自由、无规矩可循、非系统化的活动,并在这些活动中实现创造性的表达。

艺术型的人富于想象力、理想化、情绪化。

适合做画家、音乐家、作家、室内装饰家等。

第三章:

一、知觉的选择性、知觉过程、知觉偏见

[知觉的选择性]即当人们感知外部事物时,能优先把知觉对象从背景中清晰的分离出来。

—影响知觉选择性的客观因素

1、知觉对象本身的特征:

如鲜艳的颜色,醒目的标记,响亮的声音,均容易被人清晰的知觉。

2、对象与背景的差别:

二者反差越大,愈容易被识别。

3、对象的组合方式:

对象在距离和形态上的接近,更容易被人们视为一个整体被知觉

—影响知觉选择性的主观因素

1、兴趣:

人们常常把知觉集中在自己感兴趣的事物上,而其他事物作为背景被排除在知觉之外。

2、需要与动机:

能够满足人们需要,符合人们动机的事物,常常被人们当作知觉对象。

3、个性特征:

个性、气质、性格特征都会对知觉产生影响,如多血质人对事物感知速度快,而抑郁质人对事物感知细致入微

4、经验:

内行与外行对事物感知的深度有很大的差别。

5、环境与文化:

不同环境与文化背景,即使感知的同类事物,也会有不同的评价。

[知觉过程]:

1、环境刺激。

人们通过其五种感觉,即味觉、嗅觉、听觉、视觉和触觉,接受环境刺激。

每个人在某一特定时刻,选择性地注意环境的某些方面而忽视其他方面。

2、认知选择和认知组合。

人们的选择过程包括外部因素和内部因素。

其中外部因素主要与知觉对象的特点有关,而内部因素主要与知觉者有关,特别是其态度、动机、兴趣、经验和期望。

3、解释过程。

人们怎样解释所知觉到的东西也存在相当大的差异,例如挥手可以被解释为友好,也可以被视为威胁,这取决于当时的情境和人的心理状态。

在任一特定时间个体的行为是建立在对情境的知觉基础上的。

4、行为反应。

由于人们对感觉和刺激的理解方式不同,所以就会产生不同的解释和反应。

知觉的这种差异会使人们在同样的情境中有不同的行为

[知觉偏见]

人们在感知事物的时候,由于特殊的主观动机或外界刺激,对事物产生一种片面或歪曲印象的心理过程。

二、分析社会知觉特征或效应,及在组织管理中的重要意义:

1、首因效应(第一印象效应)指人对人的知觉中留下的的第一个印象。

它能够以同样的性质影响着人们再一次发生的知觉。

启示:

一方面,在看待别人时,一定要避免受第一印象的不良影响。

看人不能先入为主,要有发展的眼光,以第一印象为先导,连续观察感知,反复深入甄别,防止对人的错误判断和错误结论。

另一方面,领导者、公关人员、供销人员、做群众工作的管理人员,一定要注意给自己的工作对象留下良好的第一印象,这又确实是今后更好地开展工作的良好基础.

2、近因效应:

是在知觉过程中,最后给人留下的印象最为深刻,对以后该对象的音响起着强烈的作用。

它和首因效应正好相反。

一般说来,在知觉熟悉的人时,近因效应起较大的作用;在知觉陌生人时,首因效应起较大的作用。

启示:

首先要预防两种效应的消极影响,应该以联系发展的态度感知事物,避免形而上学的片面性。

其次,要在一定的条件下,发挥两种效应的积极作用。

待人接物、具体工作,要善始善终,不能使人感觉“无头无尾”、“虎头蛇尾”、“蛇头虎尾”。

3、晕轮效应:

在知觉过程中,通过获得知觉对象某一行为特征的突出印象,而将其扩大成为整体行为特征的认知活动。

启示:

首先,对人、事要防止以点代面,以偏概全。

避免晕轮效应的这种遮掩性和弥散性,如“情人眼里出西施”等不良效应。

其次,要注意防止把自己的主张强加于人,避免以己度人的“投射倾向”。

要启发别人理解自己的意向,潜移默化地在知觉别人中感应别人。

这些对组织中的领导者尤其重要。

4、定型效应(定势效应):

是指人们在头脑中把行程的对某类知觉对象的形象固定下来,并对以后有关该类对象的知觉产生强烈影响的效应。

人们在社会生活实践中,不断地感知某类对象,因而对该种对象逐渐地形成了固定化的印象。

启示:

要注意利用定型效应的积极方面,克服定型效应的消极方面。

例如,对于工作程序、教学程序、日产事务性工作等,都是培养起人们的定型效应,是工作有序进行;而对于认识上的偏见、交往中的误解、体制上的弊端造成的定型效应,如过去落后的人,现在一定落后等定势心态,要实事求是地纠正。

5、对比效应:

在知觉过程中,我们对人的评价不是孤立进行的,而是通过对我们最近接触到的其他人进行相对比较做出的。

对比效应在面试和比赛中常见,如果前面几位应试者表现平庸,后面的一位应试就比较幸运,二前几位发挥出色,就不利于后一位的评估。

因此选用尽可能客观的指标,所有选手表演完后再统一评价,一定程度上可以降低对比效应的负面影响。

6、与我相似效应:

在组织活动中,管理者在招聘员工、绩效考评、职位提升中更可能会偏爱那些与自己有相似之处的候选人或下级。

这种效应在一定的界限内,可以理解为一种正常的心理倾向。

如果恶性发展,就会形成腐败现象。

亚洲一些国家因为没有建立有效制度规避这一问题,以致裙带之风盛行、腐败现象严重,被称为“裙带资本主义”。

◆知觉特征或效应在组织管理中的重要意义

(1)对人员聘用的影响:

首因效应常常发挥重要影响,被面试者应当学会利用知觉偏见,给管理者留下良好印象。

(2)对决策的影响:

由于决策者的特征(功利型、人权型、公正型)对决策目标、需求理解不同,掌握决策资源不同,不可能做到完全理性决策。

而在直觉决策中,知觉往往成为决定性因素。

(3)对人员绩效期望的影响:

根据心理学中的皮革马利翁效应,管理者对其下属期望值愈高,而其成员的成果就愈突出。

由于可以说,组织的绩效在一定程度上取决于管理者的知觉和期望值。

三、归因、韦纳归因理论:

1、归因——所谓归因,就是人们对自己或他人行为的原因进行推测、判断或解释的过程。

是对人们行为原因的一种认知过程.。

正确的归因是了解人、分析人的行为的基础,是影响管理活动的重要因素,

2、韦纳归因理论:

(1)维纳的归因理论是一种成败归因理论。

对于成功与失败的归因应包括四个方面因素(努力/能力/任务难度/机遇)三个维度:

第一,内在的还是外在的。

第二,稳定的还是不稳定的。

稳定的内在因素指个人的能力,稳定的外在因素指工作的难度,不稳定的内在因素指个人的努力,不稳定的外在因素指运气。

第三,可否控制。

努力、能力等受个人意志控制,是可控因素,而工作难度、运气等是不受人的控制的,是不可控因素。

(2)相对于其它的归因理论来说,维纳的归因理论更加全面,可以更好的解释人再成功与失败是对原因的分析。

一般来说,员工本人在追求事业成功方面,应当在可控因素上多下工夫,而管理者则应在不可控因素上,多创造条件,为职工的成功提供良好的机会与外部环境,并客观评价其成果。

韦纳的研究表明:

人们把成功和失败归因于何种因素,对以后工作积极性有很大影响。

四、如何将归因理论及其知识应用于组织管理活动中:

在组织活动中,各级领导者要注意树立通过改变人的思想认识来改变人的行为的工作方针,对成功者和失败者今后行为的引导,尽可能地把成功和失败的原因归因于不稳定因素。

对于成功者而言,不能将成功完全或主要归因于他们智力水平高、能力强,要引导他们注意不稳定性的内部和外部原因,如他们最近的工作努力、各方面的支持配合、工作任务容易完成、个人情绪状态良好等。

对于失败者而言,要防止他们将失败归结于他们太笨、能力太差、水平太低,要引导他们注意不稳定性的内部和外部原因,如他们最近精力不够集中、情绪不够稳定、没有和各方面协调配合好、领导指导不力等,这样,使成功者不骄不躁,保持清醒的头脑以利于以后的工作;使失败者有继续工作的信心,坚持不懈地努力工作,争取成功的可能。

在组织管理中,了解了员工的归因倾向,掌握了其归因规律,就可以进一步按一定的规律对其进行归因训练,使其形成正确的归因倾向,这有助于员工正确地总结工作中成功的经验和失败的教训,调动其工作积极性.提高工作效率。

第四章:

一、需要、动机、激励、成就需要:

(1)需要

1、需要是指人对某种目标的渴求和欲望,它是人的心理上的主观感受。

需要的三个特点:

指向性:

指需要有明确的目标与诱激物。

周期性:

可以重复发生,但不是一成不变的简单重复。

变化性:

发生的强度不同,内容不同。

需要的分类

1、按需要的对象分:

物质需要:

对物质产品(包括生活用品与社会文化产品)的需要

精神需要:

对知识、道德、人际关系、荣誉等精神领域的需要与追求。

2、按需要的起源分:

生理性需要(初生性需要):

它是天然的,生物性的,原始性的需要,包括维持、发展和延续生命的需要。

社会性需要(次生性需要):

主要来自后天的习得,如成长、友谊和成就的需要等。

有些学者认为:

在二者之间还有一个中间性需要(如猎奇、好动、探险以及感情的需要等)。

3、按需要满足的来源分:

外在性需要:

需要的目标(诱激物)由外部环境所支配,工作只是人们获得报酬的手段,是工具性的。

外在性需要包括

(A)物质性,如工资、福利、住房等;

(B)社会感情性,如信任、支持、表扬、尊重等。

内在性需要:

激励的源泉不是来自外部,而是来自人们工作本身的体验,爱好以及对工作结果的判断。

其内容又包括

(A)工作活动本身的激励性(过程导向),如工作内容丰富多彩,引人入胜与兴趣。

激励并不在于成果本身。

(B)工作任务完成的激励性(结果导向),如工作完成后的自豪感,自尊感和轻松感。

(2)动机

动机是指推动人们从事某种活动的直接原因,它是人的行为内部的驱动力。

需要和动机二者关系:

需要是动机的源泉,基础和始发点。

动机是驱动人的行动的直接动力。

当需要具有明确和特定的目标时,才能转化为动机。

动机的功能:

1、激活功能:

动机能推动个体产生某种活动,使个体由静止状态转为活动状态,体现了个体的能动性。

例如:

为了消除饥饿,寻找食物;为了摆脱孤独,结交朋友。

2、指向功能:

动机能使个体的行为指向某个特定目标。

例如个体在学习动机支配下,去图书馆和教室学习;在成就动机支配下,选择具有挑战性的任务。

3、维持和调整功能:

维持:

表现在行为的坚持性方面。

例如个体在学习过程中,遇到困难时,动机使他能够坚持下去,而不会轻易放弃。

调整:

表现在个体通过行为反馈,调整自己的行为,使之与更接近目标。

(动机与行为:

a、同一行为可有不同动机;同一动机产生不同行为。

b、同一个人行为动机多种;良好动机不一定良好结果。

)

(3)激励

激励:

就是持续地激发人们的行为动机,使其心理过程始终保持在激奋的状态之中,维持一种高昂的情绪。

而在管理中,激励通常是指调动人的积极性。

激励的作用:

员工的激励与组织的绩效密切相关:

绩效=F(成员能力•激励程度•环境条件)

(4)成就需要:

成就需要的高低对人的发展和成长起着特别重要的作用。

成就是追求卓越、争取成功的一种内驱力。

成就需要强烈的人具有三个主要特点:

(a)喜欢拥有能发挥其独立解决问题能力的工作环境;(b)既敢于冒险,又能以现实态度对待冒险;(c)强烈要求对其工作有明显的和不断的反馈,也就是强烈要求其成就被承认。

二、动机与工作效率关系:

①总体而言,动机越强,效果越好。

②具体活动,动机强度与工作效率之间是一种到U形曲线关系。

中等强度的动机最有利于任务的完成。

③各种活动都存在一个最佳的动机水平,它随任务性质的不同而变化。

较容易的任务中,效率随动机的提高而上升;随着任务难度的增加,动机的最佳水平有逐渐下降的趋势。

三、马斯洛需要层次理论赫茨伯格双因素理论及其组织管理意义:

(一)马斯洛需要层次理论:

1、需要层次理论是研究人的需要结构的理论。

根据三个基本假设:

⑴只有未满足的需要才能影响人的行为

⑵人的需要按重要性和层次性排成顺序

⑶当人的低层次需要得到满足后才会追求高一层次的需要:

生理需要——是人饥饿、口渴、温暖、性等最基本的需求。

安全需要——保护自己的身体和情感免受外界因素的伤害、威胁;已满足的需要、已得到利益不再丧失以及尽量保持对今后不确定性的控制。

如职业、劳动、心理、环境等方面的安全。

社交需要——也称友爱与归属需要,包括与人交往、友谊、爱情、归属及接纳等方面。

尊重需要——包括自我尊重(自信心、自豪感和胜利感)与社会尊重