地理高考OK打靶卷湖北卷解析版.docx

《地理高考OK打靶卷湖北卷解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地理高考OK打靶卷湖北卷解析版.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

地理高考OK打靶卷湖北卷解析版

2021年高考OK打靶卷(湖北卷)

地理

本试卷共18题,全卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:

本题共15小题,每小题3分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

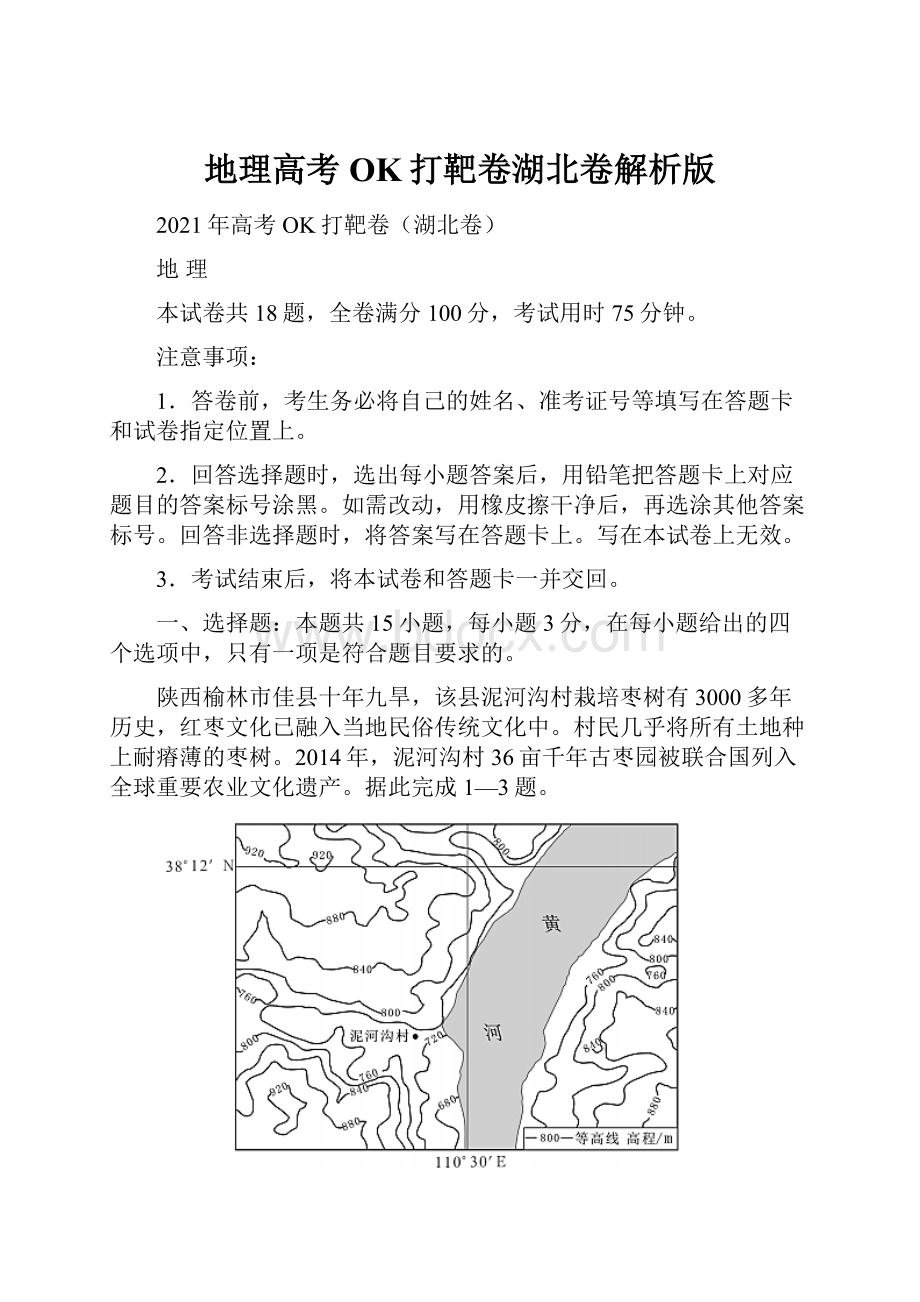

陕西榆林市佳县十年九旱,该县泥河沟村栽培枣树有3000多年历史,红枣文化已融入当地民俗传统文化中。

村民几乎将所有土地种上耐瘠薄的枣树。

2014年,泥河沟村36亩千年古枣园被联合国列入全球重要农业文化遗产。

据此完成1—3题。

1.泥河沟村先民选在此处建村落的突出优势是()

A.平原地形,土层深厚B.气候温和,降水丰沛

C.靠近河流,取水方便D.河运发达,便于出行

2.泥河沟村几乎将所有的土地只种植枣树,主要是为了()

A.适应自然环境B.满足市场需求C.遵循饮食偏好D.防治水土流失

3.为了保护和发展该全球重要农业文化遗产,可以()

A.培育枣树新品种B.扩大枣树种植规模

C.提高红枣商品率D.发展生态文化旅游

【答案】1.C2.A3.D

【解析】1.据材料可知,村民几乎将所有的土地种上耐瘠薄的枣树,可见这里的土壤并不深厚,陕西榆林位于黄土高原,并非平原,故A选项错误;泥河沟村位于温带季风气候区,降水较少,故B选项错误;泥河沟村位于河谷地带,靠近黄河,取水方便,故C选项正确;黄河水量较小,且泥沙含量大,水运不发达,故D选项错误。

故选C。

2.据材料可知,村民几乎将所有的土地种上耐瘠薄的枣树,可见只种植枣树是为了适应土壤贫瘠的自然环境;材料中没有涉及市场信息和饮食偏好信息;防止水土流失不是枣树独有的作用,其他森林树种也有该作用,故A选项正确,BCD选项错误。

故选A。

3.培育枣树新品种,对于古枣园保护不利,故A选项错误;扩大枣树种植规模,会导致古枣园生态环境破坏,对农业文化遗产保护不利,故B选项错误;提高红枣商品率,也会促使种植规模扩大,破坏生态环境,故C选项错误;发展生态文化旅游,有利于扩大知名度,有利于保护这里的生态环境,保护这一重要农业文化遗产,故D选项正确。

故选D。

深圳市是我国农民工数量最多的城市之一,其发达的制造业是农民工聚集的主要因素之一。

罗芳村和清湖村是深圳市两个典型的农民工聚居区,罗芳村以四川达州籍农民工为主,主要从事室内装修和保洁工作。

清湖村是一个混居型农民工聚居区,农民工主要在临近的富士康科技园区工作,但目前该村出现了大量的空置商铺和住房。

下图为深圳市农民工聚集区地域类型分布。

据此完成4—6题。

4.推测深圳市各农民工集聚类型区中制造业集聚程度一直较高的地区是()

A.高聚集减少区B.高聚集增长区C.低聚集减少区D.低聚集增长区

5.导致四川达州籍农民工在罗芳村聚居的主要原因是()

A.保留原有社会文化,便于联系B.集体采购商品,降低生活成本

C.扩大经营规模,满足市场需求D.流动人口集中居住,便于管理

6.清湖村目前存在大量的空置商铺和住房的主要原因可能是()

A.科技园的生产效率降低B.科技园自动化水平提高

C.深圳市限制农民工迁入D.人口年龄结构老化严重

【答案】4.B5.A6.B

【解析】4.根据材料信息可知,清湖村的农民工主要在临近的富士康科技园区工作,由此可推测图中高聚集增长型所在区域位置相对偏内陆,制造业相对集中,制造业的集聚度较高,B正确;农民工高聚集减少区意味着该区域农民工虽目前聚集度较高,但呈减少趋势,其制造业可能开始出现转移,不是制造业最高的区域,A错;根据材料“罗芳村以四川达州籍农民工为主,主要从事室内装修和保洁工作”可知,低聚集减少区和低聚集增长区产业多为服务业,制造业分布相对较少,CD错。

故选B。

5.四川达州籍农民工在罗芳村聚居,其生活习俗相近,可以保留原有社会文化,便于彼此联系和照应,A正确;集体采购商品以降低生活成本的可能性很小,B错;这些农民工在罗芳村聚居主要从事室内装修和保洁工作,多属于个体为社会提供劳务,所以目的并非扩大经营规模以满足市场需求,C错;与“便于管理”无关,D错。

故选A。

6.随着社会经济的发展,科技园自动化水平提高,科技园的生产效率提高,对劳动力数量的需求减少,导致部分劳力回迁,出现大量的空置商铺和住房,B正确,A错;限制农民工迁入会影响深圳市的经济发展,C选项可能性不大,C错;当地人口年龄结构中青壮年比重较大,人口年龄结构老化不严重,D错。

故选B。

江西省吴城镇是个1万多人的小镇,永吴公路是吴城镇通往外面的唯一公路,途经鄱阳湖候鸟保护区,大湖池段的公路每年有一段时间会被水淹没。

下图为吴城镇及周边区域图,据此完成7—9题。

7.永吴公路建设主要是为了()

A.促进沿线经济发展B.缩短对外联系路线C.方便吴城对外联系D.维持地区繁荣稳定

8.永吴公路大湖池段没有选择“以桥代路”的主要原因是()

A.桥对候鸟影响大B.湖面的风浪较大C.小镇运输需求低D.建桥技术水平低

9.永吴公路大湖池段采用低路基的设计方案是为了()

A.降低公路的建设成本B.减轻对生态环境干扰

C.方便公路的施工建设D.减少道路的维护成本

【答案】7.C8.C9.B

【解析】7.A.永吴公路的沿线人口分布相对较少,永吴公路的建设对沿线经济发展的促进作用较小,故A错误;B.永吴公路是吴城镇通往外面的唯一公路,因此永吴公路并没有缩短对外联系的路线,故B错误;C.由材料可知,永吴公路是吴城镇通往外面的唯一公路,因此永吴公路建设的主要目的是方便吴城对外联系,故C正确;D.当地人口较少,经济并不繁荣,因此永吴公路的建设并不能维持地区繁荣稳定,故D错误。

故选C。

8.永吴公路沿线人口减少,建设成本较低没有选择“以路代桥”主要考虑经济成本问题,且该路段桥较短、较低,对候鸟的影响较小,故A错误;B.该地区受大风影响较小,因此湖面的风浪并不大,B错误;结合材料可知,吴城镇是一个人口1万多人的小镇,城镇的规模小,运输需求低,因此并不需要浪费经济成本修桥,C正确;D.我国建桥技术水平较高,因此并不是因为建桥技术水平低,D错误。

故选C。

9.永吴公路大湖池段采用低路基的设计方案与正常公路方案的成本差异并不大,主要是为了减轻对生态环境的干扰,A错误;该公路途径生态保护区,因此该路段建设路基较低,低路基可以减少对水面连通的影响,减轻了对生态环境的干扰,B正确;低路基并不一定能方便公路的施工建设,在被水淹没的时间段,道路施工并不方便,C错误;低路基并不一定能减少道路的维护成本,D错误。

故选B。

山打根地处加里曼丹岛东北部,是马来西亚的著名良港和特色旅游目的地。

下面左图示意山打根地理位置及周边海陆轮廓,右图为山打根气候资料统计图。

据此完成10—12题。

10.到山打根旅游时可能见到()

A.枫树成林B.斑马成群C.台风经过D.碧海金沙

11.从气候角度考虑,到山打根旅游体验最佳的时段是()

A.3—5月B.6—8月C.9—11月D.12月—次年2月

12.与外海相比,1月山打根所在海湾()

A.盐度较高B.透明度高C.风浪较小D.水位较低

【答案】10.D11.A12.C

【解析】10.通过图文资料进行区域定位可知,山打根为热带雨林气候,枫树为温带落叶树种,故该地不会出现枫树成林的景观,故A错;斑马主要生活在热带草原区,故该地也不会出现斑马成群的景观,故B错;因该地位于6°N,虽然附近海域海面广阔,气温较高,但因纬度低,地转偏向力小,一般不会有台风经过,故C错;该地地处热带海边,故到山打根旅游时可能见到碧海金沙。

故D正确。

11.该地为热带雨林气候,较为湿热,故旅游资源观赏和体验的最佳时段应是降水较少的时期。

由山打根气候资料统计图可知,该地降水较少的时段为3—5月。

故A正确,B、C、D错误。

12.由气候统计图可知,1月该地降水较多,地表径流量较大,受其影响,海湾内海水盐度较外海有所下降,故A错;因汇入海湾内的地表径流此时较多,故海水透明度较外海明显偏低,故B错;1月气压带风带偏南,该地受东北信风的影响,外海风浪较大,但受海陆轮廓影响,海湾内的风浪较小,故C正确;受东北信风的影响,外海海水流入海湾,加之地表径流的大量汇入,故海湾内的水位高于外海,故D错。

归一化植被指数(NDVI)是反映植被生长状况的一个重要的遥感参数,指数越高,地表植被覆盖度越高。

下左图、右图分别示意黄河源区平均生长季NDVI的年际变化和年内变化(横坐标为年内日期序号,DAY145表示从1月1日起计算的第145天)。

据此完成13—15题。

13.2000~2003年黄河源区可能出现()

A.河流径流量增大B.风沙活动增加C.土壤解冻提前D.凌汛危害加大

14.黄河源区春季NDVI小于秋季的主要原因是春季()

A.生物量积累较少B.空气湿度更低C.土壤未完全解冻D.枯枝落叶较少

15.据图推测,黄河源区气候变化趋势为()

A.冷干化B.暖干化C.冷湿化D.暖湿化

【答案】13.B14.A15.D

【解析】13.据左图分析可知,2001~2003年黄河源区的NDVI较多年平均值偏低,据材料可知,归一化植被指数越高,地表植被覆盖度越高。

说明植被覆盖情况较差,可推测该时期可能气候相对干旱,风沙活动增加,水量减少,凌汛危害减小。

故选B,ACD错。

14.黄河源区海拔较高,积温不足,多为一年生草本植物或落叶植被,春季万物刚刚复苏,植被覆盖度较低,生物量有限,而经过一个夏季的积累,秋季植被覆盖度超过春季。

故A选项正确。

15.根据左图分析可知,黄河源区NDVI总体呈现上升趋势,据材料可知,指数越高,地表植被覆盖度越高,说明黄河源区气候变化趋势利于植被生长,因此可推测其气候向暖湿化方向发展,水热条件改善。

故选D。

二、非选择题:

本题共3小题,共55分。

16.阅读图文材料,回答下列问题。

(18分)

汉堡港是德国第一大港,位于德国北部易北河下游,离北海入口处约100公里,是欧洲重要的货物转运港口,集装箱量为欧洲第二。

从20世纪60年代起,港口经济陷入萎缩,老港区的土地闲置。

1997年,汉堡启动全欧洲最大规模的旧区改造工程,在港口新城,规划建设住宅、写字楼、文化创意、休闲设施、餐饮和零售、科技文化类占主要地位的用地类型,港口新城将产业区与生活区融合在一起。

经过改造,老港区活力四射。

图1示意汉堡位置,图2示意汉堡港口城区。

(1)从地理位置角度,说明汉堡港作为内陆河港能成为欧洲大港的有利条件。

(6分)

(2)与资源型的德国鲁尔工业区相比,分析汉堡港更有利于转型发展的原因。

(6分)

(3)分析港口新城建设中将生活区与产业区融合在一起的主要原因。

(6分)

【答案】

(1)位于西风带,受北大西洋暖影响,港口终年不冻,全年可通航,汉堡港的内陆位置使其具备货源充沛的天然优势;汉堡位于河流下游入海口附近,兼有海港和河港的功能,海陆交通便利,可实现河海联运;汉堡位于内陆,可以避开北海大风的威胁,靠泊更安全;位于欧洲经济发达地区,运输量大;位于陆上交通的枢纽、位居区域市场中心,成为欧洲最重要的中转海港。

(答出3点即可,6分)

(2)发达的港口交通和物流体系可以便于发展新兴临港产业(临海型产业);汉堡港闲置土地资源较多,利于充分利用港区的土地利用特点以第三产业(服务业)类型用地为主,比工业用地更容易改造,有利于空间功能利用改造;港区发展的产业是以第三产业(服务业)为主,更便于转型;港区的集聚、辐射功能强,便于优化产业结构,延长产业链。

(答出3点即可,6分)

(3)港口新城产业以高端服务业为主,环境污染小,对生活区的干扰小;(2分)融合布局有利就业,便于上下班,利于生产和生活的联系;(2分)距离消费市场近,便于居民就近休闲消费。

(2分)

【解析】

(1)结合图文材料可以看出,汉堡港位于德国北部易北河河口,靠近基尔运河,处于德国以及西欧通往北海和波罗的海的交通要道;结合材料可知,汉堡与我国之间除了原有的海上贸易通道,还增加了铁路贸易通道,汉堡位于亚欧大陆西端,是国际重要航线的交通枢纽;从图示信息可知,汉堡地处欧洲西部,受西风带和北大西洋暖流的影响,终年不冻,全年可通航;汉堡不是沿海港口,位于陆地内部,是天然避风良港;欧洲西部经济发展水平较高,运输需求量大,经济腹地广阔。

(2)汉堡产业转型主要发展高科技、信息产业以及航运融资、海事保险等现代服务业,具备的有利区位条件应从科技、地理位置、基础设施和政策等方面分析。

具体有港口工业基础好,科技水平高,利于向高科技产业转型;地理位置优越,港口腹地广阔,发展港口现代服务业潜力大;港口历史悠久,基础设施完善,利于招商引资;政府政策主导,支持产业转型;转型方向是第三产业为主,转型难度小;港口的辐射能力强,经济腹地广,利于转型。

(3)港口新城建设中将生活区与产业区融合在一起,可以从产业区影响小以及提供便利两个角度进行分析。

影响小:

港口新城主要产业类型为服务业,环境污染较小,不会对生活区造成干扰。

便利:

生活区靠近产业区,缩短了产业区人员的通勤路程,提高通勤效率,加强生产和生活的联系;生活区融化于产业区之内,便于人们的生活,就近消费。

17.阅读图文材料,回答下列问题。

(18分)

党的十九大报告提出:

要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺,生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求实施乡村振兴战略。

黄土高原丘陵沟壑区针对社会可持续发展面临的问题与挑战,构建了可持续振兴模式:

生态、生产与社会耦合发展,即山顶削峁建塬,发展果业和药材生态园;山腰构建草(根系多而浅)灌(根系少而深)复合生态系统;山下适当治沟造地发展现代农业;小流域源头科学建设水库,为山上药果园区和现代农业提供滴灌水源,从而形成黄土高原丘陵沟壑区山水林田湖生态景观格局。

下图为黄土高原丘陵沟壑区三元景观模式示意图。

(1)说明在黄土高原丘陵沟壑区实施削峁建塬的理由。

(6分)

(2)结合黄土高原的地理环境特征,试阐释采用滴灌技术的必要性。

(6分)

(3)请你为药果复合生态园的发展提出合理化建议。

(6分)

【答案】

(1)黄土峁地表起伏较大,削峁建塬,降低地表坡度,减轻地表径流侵蚀;有利降水及地表水下渗,涵养水源、保持水土;黄土层深厚、土质疏松,利于施工,难度小;增加耕地面积且方便田间耕作;地势较高,光照充足,有利发展林果药材种植,增加经济收入;实现生态、经济社会效益的统一。

(答出3点即可,6分)

(2)黄土高原区降水总量较少,降水季节差异大,水资源相对不足;滴灌能准确地控制用水量,节约水资源;黄土土质疏松,易渗漏、蒸发,滴灌可以减少水资源损失;滴灌不易产生地表径流,避免对土壤结构的破坏;滴灌便于水肥调控,自动化管理。

(答出3点即可,6分)

(3)选择优质、高效、高产和生态安全的农业品种;减少农药化肥使用量,发展绿色有机农业;对农产品深加工延长产业链,增加产品附加值;形成农业品牌,提高市场竞争力;增加科技投入,加强基础设施建设,发展循环经济;发展旅游观光农业,增加经济收入。

(答出3点即可,6分)

【解析】

(1)据图分析,黄土峁和黄土塬相比,地表起伏较大、顶部不平坦,削峁建塬可以降低地表坡度,减轻地表径流侵蚀强度;坡度变缓利于减缓流速,利于降水及地表水下渗、涵养水源、保持水土;黄土层深厚、土质疏松,利于削峁建塬施工,难度小;削峁建塬可以增加耕地面积且方便田间耕作;塬面地势较高,光照较好,利于植物进行光合作用,对发展林果药材等种植有利,能增加当地居民的经济收入,实现生态、经济社会效益的统一。

(2)黄土高原地区位于北方,年降水总量较少,降水季节差异大,水资源相对不足;发展节水农业,提高灌溉技术是当务之急;滴灌能准确地控制用水量,提高水资源利用率,节约水资源;黄土土质疏松,易渗漏、蒸发,滴灌可以减少水资源损失,提高水资源利用率;滴灌不易产生地表径流,避免对土壤结构的破坏,利于水土保持;滴灌便于水肥调控,自动化管理,利于作物生长。

(3)药果复合生态园的发展可以从这些方面考虑:

选择优质、高效、高产和生态安全的农业品种,利于提高产品质量;减少农药化肥使用量,减少污染,发展绿色有机农业,提高产品竞争力;对农产品深加工延长产业链,增加产品附加值,增加经济收入;形成农业品牌,加强宣传,提高市场竞争力;增加科技投入,培育良种;加强基础设施建设,发展循环经济;发展旅游观光农业,实行产业多元化,增加经济收入。

18.阅读图文材料,回答下列问题。

(19分)

峡湾地貌是冰川侵蚀地貌的一种,常分布于高纬度沿海地区。

斯堪的纳维亚半岛西侧海岸是世界上峡湾地貌最为典型的分布区域。

下图为斯堪的纳维亚半岛地形及峡湾形成过程示意图。

(1)描述峡湾地貌的景观特点。

(5分)

(2)结合图示说明峡湾地貌的形成过程。

(6分)

(3)分析斯堪的纳维亚半岛西侧有利于峡湾地貌形成的环境特点。

(8分)

【答案】

(1)轮廓(海岸线)曲折破碎,锯齿状;(2分)两侧岸壁高直、陡峭,谷底宽;(2分)海水深度大。

(1分)

(2)冰川作用前,由河流切割成V型谷;冰川作用时,随着冰川不断下滑,对河谷进行巨大的侵蚀作用;侵蚀后形成冰川侵蚀地貌(U型谷、刃脊);冰川融化,海平面上升,淹没了深入海洋的U型槽谷底部,形成了锯齿状海岸线的“峡湾地貌”。

(答出3点即可,6分)

(3)纬度高,气温低;(2分)沿海地区,冰川分布的海拔低;(2分)有与海岸线平行的海岸山脉,地形有坡度,利于冰川利用重力下滑形成冰川侵蚀地貌(U型谷、刃脊);(2分)北大西洋暖流利于大西洋海水源源不断进入谷底。

(2分)

【解析】

(1)根据课本内容可知,峡湾是冰川侵蚀作用形成的,由于冰川硬度大,侵蚀作用强烈,导致海岸线曲折,较为破碎,在冰川的强大侵蚀作用下,峡湾两侧崖壁陡峭笔直,谷底较宽,横切面呈“U”形。

(2)根据四个阶段可知,在冰川作用侵蚀前,该地受河流的下蚀和溯源侵蚀作用,该地被切割成V型谷;在冰川作用时,随着冰川不断下滑和抛蚀,对河谷进行巨大的侵蚀作用,侵蚀后形成U型谷、刃脊;受重力作用冰川侵蚀物到达底部,随着全球气候变暖,冰川融化,海水膨胀,海平面上升,淹没了曾经被冰川侵蚀的“U”形谷底,形成了破碎曲折的海岸峡湾地貌。

(3)读图可知,斯堪的纳维亚半岛纬度高,气温低,有利于冰川发育,冰川分布广泛,且分布海拔较低,斯堪的纳维亚半岛上分布有斯堪的纳维亚山脉,海拔增加更利于冰川的形成,落差较大,更利于冰川在重力作用下滑落,形成冰川侵蚀地貌,同时斯堪的纳维亚半岛西侧地处盛行西风带范围内,且有北大西洋暖流经过,在盛行西风和洋流共同作用下,海水涌入现象更加明显,加快峡湾地貌的形成。