第1章 兽医药理学总论.docx

《第1章 兽医药理学总论.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第1章 兽医药理学总论.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第1章兽医药理学总论

一、说明

《兽医药理学》是畜牧与临床科学的基础。

它来自生产,指导实践。

既能反应畜牧业的改革,也能紧随医药科学的发展,在促进动物生产和治疗方面,起着药理学应有的作用。

教材:

《兽医药理学》全国高等农业院校面向21世纪教材华南农业大学陈杖榴主编。

学时:

54学时,其中理论教学34学时,实验教学20学时。

适用于四年制动物医学专业。

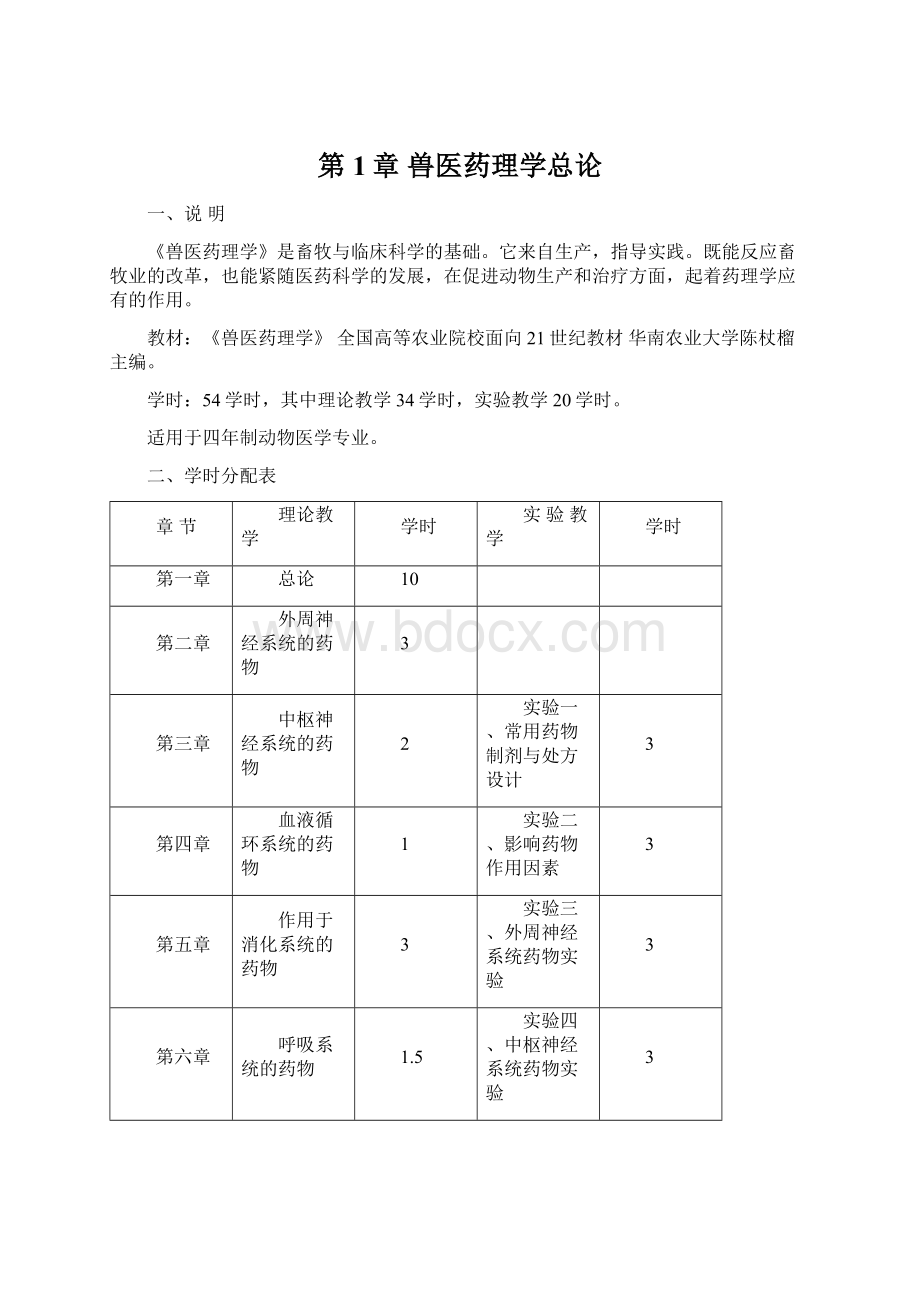

二、学时分配表

章节

理论教学

学时

实验教学

学时

第一章

总论

10

第二章

外周神经系统的药物

3

第三章

中枢神经系统的药物

2

实验一、常用药物制剂与处方设计

3

第四章

血液循环系统的药物

1

实验二、影响药物作用因素

3

第五章

作用于消化系统的药物

3

实验三、外周神经系统药物实验

3

第六章

呼吸系统的药物

1.5

实验四、中枢神经系统药物实验

3

第七章

泌尿药与脱水药

1

实验五、消化系统药物实验

3

第八章

生殖系统的药物

1

实验六、抗微生物药与特效解毒药实验

3

第九章

皮质激素类、自体活性物质与解热镇痛抗炎药

3

实验七:

实验录像

2

第十章

抗微生物药

6

第十一章

抗寄生虫药

1.5

第十二章

特效解毒药

1

第一章总论

教学目标:

通过对药理学总论部分内容的讲授,要求掌握药理学及药物的一般知识与基本概念、药理学研究方法、药效学、药动学及影响药物作用的因素。

教学重点:

重点讲授药物的基本概念,药物与毒物及其相互关系,药理学研究方法,药物的制剂与处方,量效关系、构效关系、药物的基本作用,药物的体内过程及影响药物作用的机体和药物方面因素。

教学难点:

药理学研究方法、药物的作用机制、药代动力学参数。

教学学时:

10学时

教学方法:

课堂讲授、自学、课堂讨论相结合。

参考书:

金有豫主编.药理学,第五版,北京:

人民卫生出版社,2001

杨世杰主编.药理学,第五版,北京:

人民卫生出版社,2001

周宏灏主编.药理学,北京:

科学出版社,2003

吕圭源主编.药理学,新世纪全国高等中医药院校规划教材

主要内容:

本章共分五节

第一节药物一般知识(2学时)

第二节药物对机体的作用—药效学(3学时)

第三节机体对药物的作用—药动学(3学时)

第四节影响药物的作用因素(2学时)

第五节兽药管理(自学)

思考题:

1.药物与毒物的关系。

2.处方的主要内容是什么。

3.书写处方注意事项。

4.药物的来源。

5.药理学的研究方法有哪些?

6、药物的体内过程及其影响因素。

7、简述药物的基本作用。

8、药物的作用原理。

9、影响药物作用的因素有哪些。

10、药物体内过程示意图

11、药物的生物转化与转运。

12、药物的不良反应有哪些?

13、合理用药的原则是什么?

第一节药物的一般知识(2学时)

一、药物的概念

药物:

是指用于预防、治疗和诊断疾病或促进动物生长、繁殖及提高生产性能的各种物质,药物还包括消毒污物和杀灭病媒的化学物质。

毒物:

对机体能产生毒害作用,甚至引起死亡的物质。

药物与毒物的关系:

药物与毒物之间没有明显的界限,在一定的条件下,药物是毒物,毒物也是药物,它们是互相转化的同一物质。

也就是说,同一物质可以成为药物,也可以成为毒物。

例如土的宁,本来毒性很大,但是用小剂量时,能提高脊髓反射的兴奋性,治疗中枢性不全麻痹;如果剂量加大,就会引起强直住惊厥窒息而死亡。

又如敌百虫可以用于驱体内蛔虫及体外寄生虫、氯化钠过量可致雏禽中毒等。

能促使药物转化成毒物的因素除剂量以外,还有如浓度过高、用法错误、用药时间过长以及不合理的配伍等因素。

所以,在临床用药时,为防止药物变成毒物,必须全面地了解和掌握有关药物方面的知识。

特别注意以上所说的几个因素,做到正确、合理用药。

二、兽医药理学性质及任务

兽医药理学(VeterinaryPharmacology):

是研究药物与动物机体(包括病原体)间相互作用规律的一门科学。

药物效应动力学(pharrnacodynamics):

研究药物对机体的作用规律及所产生的生物效应,阐明药物的作用原理。

简称药效学。

这是药理学的主要内容。

药物代谢动力学(Pharmcokinetics):

研究药物在机体内的变化过程,即药物的吸收、分布、生物转化和排泄的动态规律。

简称药动学。

兽医药理学是运用有机化学、生物化学、生理学、病理学、微生物学等许多学科的知识为基础来研究及解释药物的作用,并为临床各学科用药提供理论根据。

兽医药理学是基础学科与临床各科之间的桥梁科学。

要研究药物的作用,就必须了解、熟悉上述这些有关学科的知识。

就学科本身的任务来说,药理学是一门实验性科学,通过实验研究,其目的是为了寻找新的药物。

通过药效学及药动学的研究,进而阐明药物作用的原理及其体内过程,掌握和运用这些规律,为指导临床合理用药提供理论基础。

兽医药理学的内容:

主要包括药物的作用和作用原理、药物在体内的过程、主要适应症、制剂、用法、用量、不良反应及禁忌症等,此外还有药物的来源及性状、化学结构等。

要熟悉、掌握各类药物的药理作用特点及其基本规律,抓住共性,突出个性,进行比较及鉴别,为临床上选择用药打下好的基础。

学习兽医药理学的目的:

一方面是培养未来的兽医工作者学会正确选药、合理用药、提高疗效、减少不良反应。

另一方面,要掌握常用的实验方法和基本操作技能,注意观察实验结果。

通过实验,做到理论联系实际,加深对理论知识的理解和记忆。

更重要的是培养科学的实事求是精神和善于观察、分析问题和解决问题的能力。

为今后药物的研究及开发新药和新制剂奠定牢固的基础。

20世纪是药理学蓬勃发展时期,尤其是近50年来,科学技术的长足进步,随着研究对象的扩大和研究问题的深入,药理学又分化出许多新分支,除药效学和药动学以外,还有生化药理学、化学药理学、分子药理学、临床药理学、毒理学等许多重要分科,它标志着药理学研究范围向纵深发展。

三、兽医药理学的研究方法

兽医药理学是一门实验科学,实验方法种类很多,各有其特点和特殊用途,根据实验目的不同,常用的实验研究方法简介如下:

(-)实验药理学方法

1.急性实验法(又称分析法)

(1)对健康麻醉动物进行活体解剖,观察药物对于某些器官或系统的影响。

(2)采用健康动物离体器官、组织或细胞进行“离体实验”观察药物的作用。

2.慢性实验法(也称为综合法)

用健康而不麻醉的动物,在机体与外界环境保持正常联系的条件下,进行较长期的药效学和药动学的观察。

这些方法对于分析药物作用、作用部位、作用原理以及药动学过程具有重要意义。

同时,只有把分析法和综合法密切结合起来,才能对药物的作用获得较全面而确切的了解。

(二)实验治疗学方法

这是预先用人工方法使动物产生某种疾病以供实验,然后观察药物治疗作用的一种方法。

通常设实验组和对照组进行药物治疗的对比实验,这是在整体水平上进行实验观察,常称为“在体实验”。

另外,也可以在体外培养,如细菌、寄生虫等,观察药物的治疗作用。

因此,实验治疗学方法既可在整体进行,也可以用培养的方法在体外进行。

(三)临床药理学方法

许多新药的资料大部分来源于动物实验,仅抗微生物药一般需采用无特定病原菌动物(SPF)。

而且,许多新药都是从实验室介绍到临床去的。

由于动物种属的不同,从动物实验结果(因实验动物多用小白鼠、大白鼠或兔子做实验)还不能直接用于临床,必须经过临床药理学研究。

即在通过系统的动物实验取得充分的资料后,还必须通过临床上试用,对病畜进行较长期与大量的治疗实践观察,才能对药物作出最后的评价。

在药物实验中,为了观察或发现某一药理作用,必须借助于一些工具,工具的先进与否直接影响着实验水平。

近代新技术如同位素、电子显微镜、放射免疫技术、各种色谱等许多先进技术在药理实验上的应用,使药理学的研究从宏观进入微观,由原来的器官水平,进入细胞、亚细胞以及分子与量子水平去探讨药物的作用原理,大大提高和发展了药理学的研究成果。

第二节药物对机体的作用(药效学)

概述药物的作用:

是药物与机体相互作用所产生的反应。

当药物接触或进入机体后,会引起机体组织细胞固有的生理机能、生化过程或形态上的改变,这就是药物的作用或称药物的效应。

药物作用于机体,可以改变机体的机能而产生药物的作用。

反过来,机体也作用于药物,改变药物在体内的位置及结构,使药物失去原有的作用而被排出体外。

药物与机体二个方面的许多因素都可以影响药物作用的性质和强度。

因此,对药物的作用必须全面了解,才能更好地运用药物,达到防治疾病的目的。

一般药物的作用都是通过机体,而且是依靠机体本身所固有的机能而发生的。

也就是说,药物只是个外因,必须通过机体这个内因而起作用。

药物只能改变机体原有的机能,而不能产生新的机能。

换句话说,机体本身存在着机能变化的可能性,药物只不过是促进或阻止这些变化的条件。

任何疾病的好转或痊愈最终必须依赖于机体本身的生理功能和抗病能力。

因此,在治疗期间,必须改善饲养管理,搞好环境卫生,提高机体本身的生理机能和抗病能力,结合药物治疗才能取得良好的治疗效果。

一、物的基本作用

(一)药物作用的基本表现

药物的种类很多,但是对机体生理功能及生化过程等的影响基本上表现有如下两种形式:

兴奋是使原有机能水平提高。

如反射的加强、腺体分泌增加、肠管蠕动加快及肌肉收缩等。

兴奋药主要引起兴奋的药物。

抑制是使器官原有机能水平下降。

如反射的减弱、腺体分泌减少、肠管蠕动减慢及肌肉松驰等

抑制药主要引起抑制的药物。

但是,兴奋与抑制不是固定不变的,在一定条件下可以相互转化。

如兴奋药在剂量过大时往往引起过度兴奋之后导致机能衰竭,出现深度抑制状态。

强大的抑制作用可使机能活动全部停止而不易恢复,称为麻痹。

还有抑制解除后机能比正常更为亢进的反跳(回跃)现象。

药物的兴奋作用和抑制作用常常不是单独出现的。

在机体内,药物的作用往往是多方面的。

对不同的器官可以产生不同的作用,如中枢兴奋药咖啡因在其直接作用于器官时,对心脏呈现兴奋、加强心肌收缩;但对血管则有扩张、松弛作用。

此外,对不同器官的相同组织也可以产生不同的作用。

如肾上腺素,使皮肤、粘膜的血管平滑肌收缩,而对骨骼肌的血管平滑肌却表现松弛作用。

可以说药物对机体机能的影响是错综复杂的。

在生理情况下,各组织、器官的兴奋、抑制处于对立统一的平衡状态。

一旦平衡失调,就可以用兴奋药或抑制药进行调节。

当机体机能过度兴奋时,选用抑制药;而当机体机能过度抑制时,则选用兴奋药。

总之,通过药物的调节,使机体机能尽快地恢复到相对平衡状态,促进病畜康复。

(二)药物作用的方式

1、局部作用

当药物与机体接触,在用药的局部所表现的效果,称为局部作用(Localaction)。

例如,普鲁卡因对感觉神经的麻醉作用;酒精涂擦干皮肤表面所呈现的杀菌作用。

2、吸收作用

药物经过各种给药途径吸收进入血液循环,分布到全身,和机体内部某些器官组织接触以后所发生的作用,称为吸收作用或全身作用。

例如,肌肉注射抗生素出现的抗感染作用;皮下注射肾上腺素吸收后可致心肌收缩加强、心率加快等。

3、直接作用

药物吸收后直接到达某一器官产生的作用,称为直接作用或称原发作用。

例如,强心甙洋地黄被吸收后,对心脏产生直接作用,加强心肌收缩力;催产素对子宫的收缩作用等都是直接作用。

4、间接作用

通过药物直接作用的结果,而引起的其他组织器官发生机能改变的作用,称为间接作用或称继发作用。

例如,强心苷洋地黄对心脏直接作用的结果,间接增加肾的血流量,尿量增多,减轻或消除心脏性水肿,这就是继发作用。

由于机体存在着广泛的神经反射和体液联系,因此,药物的影响不一定局限于所接触的某一部位,往往会引起全身性反应。

例如,昏迷时嗅氨水,可刺激鼻粘膜感觉神经末梢,反射地兴奋延髓呼吸中枢和血管运动中枢,而产生苏醒作用。

又如敌百虫杀体表寄生虫时,如果用的浓度过高,涂抹的面积过大,就会引起吸收中毒。

说明局部作用可引起吸收作用。

另外,机体是一个有机的整体,机体内各组织器官之间是有密切联系和互相影响的,来维持机体内环境的相对恒定和相互联系。

在药物的直接作用下对某一器官的影响,必然产生对其他有关器官的相应反应,而呈现出药物的间接作用。

(三)药物作用的选择性

1、药物的选择作用

选择作用:

药物吸收后并不是对机体所有的组织都产生作用。

由于机体各组织和器官对药物的敏感性不同,绝大多数药物在适当剂量时,只对某一两种组织或器官产生明显的作用,而对其他组织或器官作用很小或者毫无作用,这种现象就称为药物的选择作用。

例如,洋地黄对于心肌具有高度的选择作用,加强心肌收缩力,可用于充血性心力衰竭的治疗;而对于骨骼肌却不产生影响。

机体的各种组织器官,相互间不仅具有形态上和机能上的不同,而且其生化过程及组织结构也是各有特点。

因此,受到同一药物影响的程度是不相同的,这便成为药物选择作用的物质基础。

药物不仅对机体的组织和器官有选择性,对病原体及寄生虫也同样具有明显的选择作用。

药物的选择作用一般是相对的,这和用药剂量有关。

例如,咖啡因对大脑皮层有高度的选择作用,表现明显的兴奋效应,可是大剂量时也兴奋延脑乃至脊髓,甚至引起强直性惊厥。

药物作用的选择性是药物分类及临床上选择用药的依据。

选择性高的药物与组织的亲和力大,而组织细胞对此种药物的敏感性和反应性都高。

由于选择性高的药物使用时针对性强,临床治疗应该根据病因或病原采用选择性高的药物。

2、普遍细胞作用

普遍细胞作用:

某些药物能沉淀原生质,或干涉任何细胞原生质中最基本的生化过程,而作用于一切生活组织,这是一类不具有选择作用的药物,称为原生质毒或原浆毒。

例如,重金属盐类能和一切生活组织所必需的含巯基(~SH)的酶结合而破坏其活性。

(四)药物作用的两重性

1、治疗作用:

在临床上,用药的目的在于防治疾病。

凡能达到防治效果的作用,称为治疗作用。

依照用药的目的不同,治疗作用又可分为对因和对症治疗两种:

对因治疗:

指药物可以消除致病的原因,使疾病得到彻底治愈。

如抗生素等杀灭体内致病微生物以控制感染即属对因治疗。

对症治疗:

指药物可以改善或消除疾病的症状。

如瘤胃膨气,穿刺放气可以缓解疼痛和呼吸困难就是对症治疗。

一般地说,对因治疗比对症治疗重要,但在某些情况下,如病因不明、症状严重或尚无对因治疗药物时,对症治疗的重要性不亚于对因治疗。

由于对因治疗和对症治疗各有其特点,在临床上应根据具体情况选择应用,或二者结合采取综合治疗措施。

必须全面地认识和掌握药物的性能,在防治疾病中,即要充分发挥药物的治疗作用,又要尽可能地减少或避免不良反应的发生。

2、不良反应药物除对机体有治疗作用外,还能产生与治疗无关的或有害的作用,统称为药物的不良反应。

它包括以下几种:

副作用指药物在治疗剂量时所产生的与治疗目的无关的作用。

产生副作用的药理基础是药物的选择性低,作用面广。

在治疗上当利用药物的某一种作用时,随之出现的其他作用即为副作用。

因此,副作用是药物固有的药理作用,是在用药前可以预料到的,治疗作用与副作用两者是可以互相转化的。

例如,利用阿托品的抑制腺体分泌作用作为麻醉前给药时,其平滑肌松弛作用引起手术后肠胀气、尿潴留就成为副作用;反之,利用其平滑肌松驰作用解除肠道平滑肌痉挛时,口干就成为副作用。

由于药物具有多方面作用,因此应用治疗量给药出现的副作用是难以避免的。

如果处方中加上矫正药,可以减轻或消除药物的副作用。

例如,牛、单应用水合氯醛麻醉,易导致腺体大量分泌与瘤胃膨胀。

为了避免或减少副作用的产生,可同时给予与副作用相反的药物,如阿托品。

毒性反应是指长期或大剂量用药引起组织、器官的器质性损害或机体的生理生化功能的严重紊乱。

也有个别敏感性高的有机体,即使在治疗量也可能出现毒性反应。

急性中毒一次用量过大立即发生中毒者。

慢性中毒长期用药而蓄积中毒者。

毒性反应比副作用对机体危害性大,但在临床上如果注意掌握用药剂量和时间,必要时停药或改用其他药物,毒性反应是可以避免的。

过敏反应(又称变态反应)少数家畜在应用某种药物时,出现一些与众不同的病理反应,它与毒性反应或副作用完全不同,不是药物所固有的药理作用,这种反应称过敏反应。

是免疫反应的一种特殊表现,是通过抗原—抗体反应而发生的。

致敏原可能是药物本身、药物代谢物或药物制剂中的杂质。

它们多为半抗原,初次进入机体后与蛋白质结合形成完全抗原,刺激免疫机制产生抗体。

但经过一段时间后,再次应用原来药物或结构近似的药物时,抗原与抗体结合形成抗原一抗体复合物,这种复合物导致组织细胞损伤或功能紊乱。

过敏反应具有如下特点:

(1)仅发生在少数特异体质。

(2)这种反应与药理作用和药物剂量无关。

(3)是一种不能预料的不良反应。

(4)当第一次用药时通常并不出现,但经过一段时间后,再次用药才出现。

(5)药物不同,但引起过敏反应的表现相同。

常见的过敏反应表现有:

皮疹、发热、支气管哮喘、腹泻、血管扩张、血压下降等。

严重的甚至发生过敏性休克,主要表现呼吸困难、缺氧(发绀)、血压下降、昏迷以至四肢抽搐而死亡,这种反应多见于注射给药。

可皮下或静注肾上腺素进行抢救。

继发反应是因某种药物的治疗作用引起的。

如成年草食兽胃肠道有许多微生物寄生,这些菌群之间相互制约维持着平衡的共生状态。

当长期应用四环素类广谱抗生素时,对药物敏感的菌株受到抑制,致使菌群之间的相对平衡状态受到破坏,而对药物不敏感的微生物如真菌、大肠杆茵、葡萄球菌、沙门氏菌等大量繁殖,造成中毒性胃肠炎和全身性感染。

这种继发性感染称为二重感染。

耐受性与成瘾性:

某些个体对某种药物的敏感性特别低,用一般治疗量不易出现反应,甚至中毒剂量也不表现中毒症状。

成瘾性是药物所致的一种病态,停药后会出现严重的不良反应。

致畸作用:

在妊娠初期为胚胎器官形成期,对药物最为敏感,可能由于细胞分裂易受抑制。

经动物实验研究证明可引起畸胎的常用药物如维生素A、四环素、链霉素、磺胺类、氯丙嗪及其衍生物、水杨酸类、咖啡因等,这些药物尽量少用于孕畜。

致癌作用:

经常接触某些化合物可致癌变,早已知之。

近年来对有怀疑的药物开展动物致癌实验研究。

有些抗肿瘤药久用能引起癌变;灰黄霉素可能有致癌和致畸作用;硝基呋喃类药物有致癌和致突变等作用,有些国家已禁止作饲料添加剂使用。

二、构效关系和量效关系

(一)构效关系

药物的化学结构与药理作用的关系极其密切,因为药物的分子结构必须与受体的结构相适应才能发生化学性结合而产生效应。

由于结构的变化必然产生理化性质的改变,影响药物在体内的吸收、分布与排泄而间接地影响着药理作用。

对药理作用有影响的化学结构主要包括药物的基本结构、官能团及光学异构体等。

1.药物的基本结构一般说来,结构相似的化合物,其药理作用相似;也有一些化合物,化学结构相似,作用却相反。

例如,硫喷妥与戊巴比妥具有巴比妥酸的基本结构,它们都具有催眠、麻醉等中枢抑制的药理作用。

又如肾上腺素和组胺都具有乙基胺的基本结构,二者发生竞争性对抗,前者具有抗过敏作用;后者参与过敏反应。

药物的基本结构决定药理作用的类型。

2.官能团在具有基本结构的任何一类药物中,各药的药理作用相对强度是由基本结构上各个取代基团的性质决定的。

例如,硫喷妥与戊巴比妥在化学结构上基本相同,所不同点仅在基本结构第2位碳上,前者取代基团是“硫”,后者取代基团是“氧”。

在基本结构上的这点差别,决定了这两种药在脂溶性、作用时间长短以及药理作用的强度上差异很大。

3.药物的光学异构体有的药物,分子式虽然相同,但光学异构体

不同,它们的药理作用强度有很大差别。

通常左旋体的药理作用较强,如噻咪唑,驱虫仅其左旋体发挥作用;氯霉素只有左旋体才有抗菌作用。

目前,对它们药理差异的原因,还不清楚

(二)药物的剂量

剂量是对机体发生一定反应的药量。

剂量越大,血中浓度越高,药理作用就越强,疗效内,药物作用的强度是随剂量的加大而增强。

如果超过一定范围,,发生中毒甚至死亡。

反之,若剂量过小,如小于最小治疗量,则没有治疗作用。

一般所说的剂量就是指药物的治疗量(又称常用量),这个量是通过科学实验和兽医临床实践总结出来的。

它比最小治疗量要高,又比药物极量低,有一定的剂量范围,极量是治疗量增加的最大限度,一般是对毒、剧药品规定极量,以保证用药的安全性,超过极量就有引起中毒的危险。

药物的治疗安全范围决定于最小治疗基与最小中毒量之间的距离宽度。

距离越大,其安全性大;反之,安全范围窄的,安全性小。

关于剂量与药物作用的关系。

剂量是指对成年家畜所用的一次剂量,否则另有说明。

药物的治疗量适用于大多数病畜。

在选定药物剂量时,即要注意用药的安全范围,又要根据病畜的具体情况,如病情轻、重体质强弱、个体大小。

家畜的种类、药物的配合等灵活运用。

用药后还要注意观察药效,按病情需要加以调整。

总之,按剂量用药,疗效显著,较为安全。

〔附〕半数致死置与半数有效量

半数致死量(LD50)及半数有效量(ED50)一半数致死量指给多数动物投药后,在一定时间内引起半数动物死亡的剂量。

作为评价药物毒性及疗效的指标。

以此来评价药物毒性的大小。

LD50数量越大,说明药物毒性越小;反之,LD50数量越小,药物毒性越大。

半数有效量指给多数动物投药后,在半数动物中出现疗效的剂量。

以此作为疗效指标。

ED50数量越小,表明疗效越高。

通过用实验动物(小白鼠或大白鼠)测半数致死量和半数有效量,然后求出二者之比,即LD50。

的比值

治疗指数:

LD50/ED50治疗指数越大,药物的安全性越大。

三、药物的作用机制

药物作用的机理其中心内容是研究药物对机体是如何起作用。

也就是说,药物是怎样作用于机体内组织细胞或病原体而产生药理效应的。

1、非特异性药物

这一类的药理作用与化学结构无直接关系,而是与药物的理化性质有关。

如吸附、中和、解离度、溶解度、渗透性、脂溶性、表面张力、电位变化、蛋白质凝固等。

例如,药用炭靠吸附毒素起解毒作用;口服硫酸钠,由于不被吸收,升高肠内渗透压而致泻;多数消毒防腐药使菌体蛋白质凝固变性而发挥抑菌或杀菌作用;又如乙醇、乙醚、巴比妥类等其化学结构很不相同,但它们都具有脂溶性高的特点,进入机体后很快积聚于富含脂质的中枢神经组织内,抑制膜功能从而产生麻醉作用。

2、特异性药物

此类药物的作用机理与其化学结构有密切关系。

已知肾上腺素和乙酰胆碱等用量极小,却能产生明显的作用。

通过计算,认为这样小量的药物不足以覆盖细胞的整个表面,那么与药物起反应的可能是细胞表面极小的一部分。

这部分与药物分子结构相适应,从而发生化学性结合而产生药理作用。

受体指能与药物结合产生药理效应的细胞的特殊成分。

(细胞膜、细胞浆、细胞核中首先与药物反应的化学基团)它存在于细胞膜上或细胞浆内,可能是大分子蛋白质,目前受体的本质尚未完全弄清。

现在已知的受体种类很多,如胆碱、肾上腺素、组胺、胰岛素、多巴胺、吗啡、皮质激素受体等约有20种以上。

受体根据激动药和拮抗药的特异性又可以进一步分类,如已知的胆碱受体分为M及N1、N2三种胆碱受体;肾上腺素受体又分为α、β1、β2三种;组胺的受体则分为H1和H2两种。

药物与受体的结合受体具有高度的选择性,能选择地与一定的药物相结合。

就是说,受体只能和那些化学结构相适宜的药物才能发生化学性结合。

绝大多数药物与受体结合是可逆的,即结合后也可以分离。

另外,受体的数目有限,与药物的结合有饱和性。

药物与受体之间化学结构有互补关系。

多数是通过离子键、氢键及分子间引力结合,这种结合均不牢固,容易解高,所以药物作用短暂。

少数是通过共价键结合。

药理效应的产生药物要引起生物效应,首先,药物与受