学年河北省安平中学高二下学期期末考试地理普通班试题 解析版.docx

《学年河北省安平中学高二下学期期末考试地理普通班试题 解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年河北省安平中学高二下学期期末考试地理普通班试题 解析版.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

学年河北省安平中学高二下学期期末考试地理普通班试题解析版

河北安平中学2018-2019学年下学期

高三年级期末考试地理试卷

一、选择题(每题1.5分,共60分)

中国第一个真正意义上的空间实验室——天宫二号空间实验室已于2016年9月15日22时4分9秒在酒泉卫星发射中心发射成功。

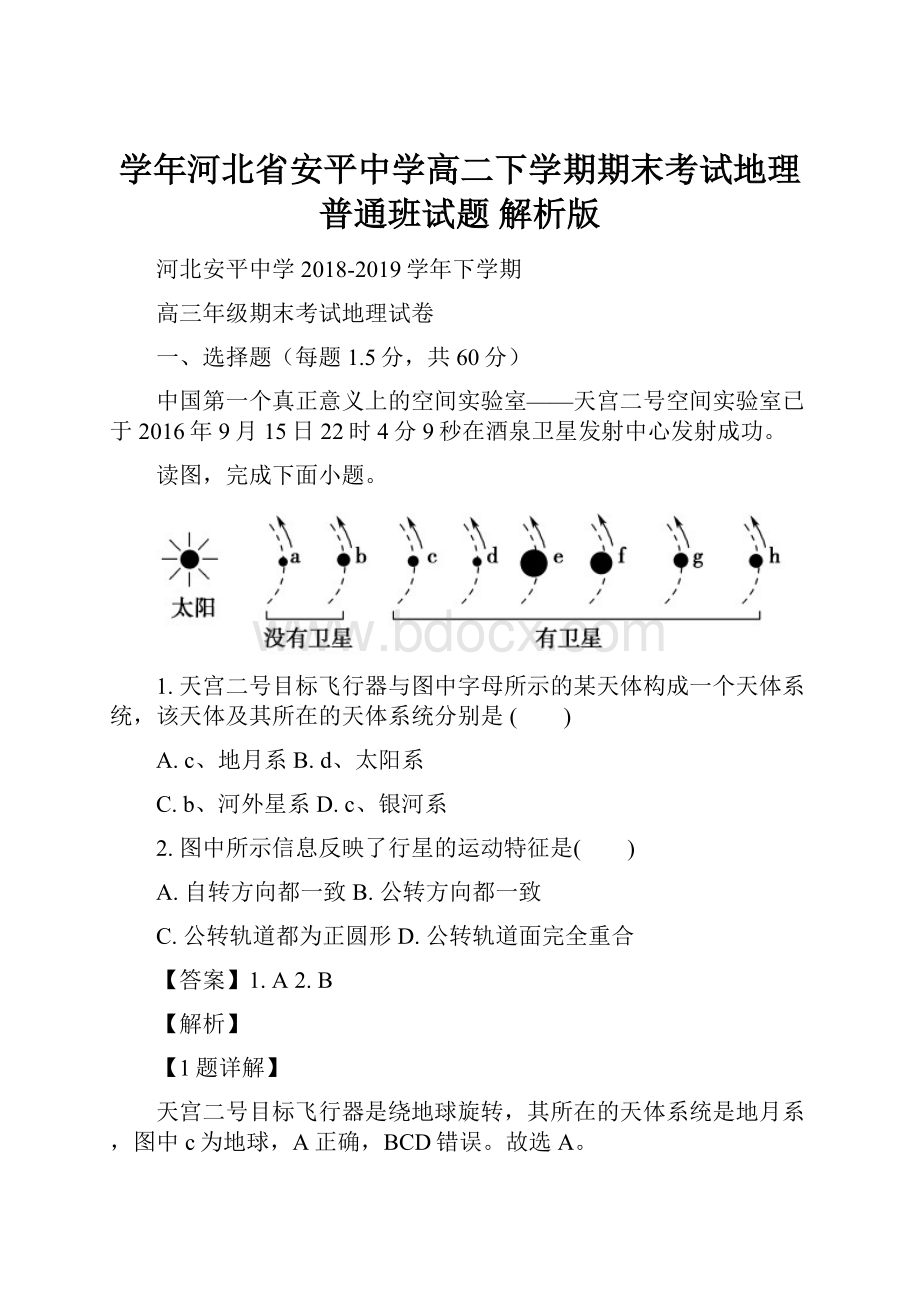

读图,完成下面小题。

1.天宫二号目标飞行器与图中字母所示的某天体构成一个天体系统,该天体及其所在的天体系统分别是( )

A.c、地月系B.d、太阳系

C.b、河外星系D.c、银河系

2.图中所示信息反映了行星的运动特征是( )

A.自转方向都一致B.公转方向都一致

C.公转轨道都为正圆形D.公转轨道面完全重合

【答案】1.A2.B

【解析】

【1题详解】

天宫二号目标飞行器是绕地球旋转,其所在的天体系统是地月系,图中c为地球,A正确,BCD错误。

故选A。

【2题详解】

八大行星自转方向不一致,A错误;图中箭头均为八大行星绕日公转方向,因此图中所示信息反映了行星的运动特征是公转方向都一致,即同向性特征,B正确;八大行星公转轨道都为椭圆,C错误;公转轨道面不完全重合,有一定角度但不大,D错误。

故选B。

【点睛】金星自转方向跟天王星一样与其它行星相反,是自东向西。

因此,在金星上看,太阳是西升东落。

读北半球年总辐射随纬度的分布表,完成下面小题。

3.下列说法正确的是( )

A.影响可能总辐射分布的主要因素是海陆位置

B.云量最多的地区是64°N附近

C.有效总辐射随纬度增加而迅速递减

D.20°N有效总辐射最大是因为太阳高度较大且降水较少

4.下列地区有效总辐射量最大的是( )

A.青藏高原B.墨累—达令盆地

C.西伯利亚地区D.刚果盆地

【答案】3.D4.A

【解析】

【3题详解】

读图分析可知,可能总辐射从低纬度到高纬度逐渐递减,因此确定影响其分布的主要因素是纬度,纬度越低,整体太阳高度越大,可能太阳辐射量越大,A错误;可能总辐射量与有效总辐射之差与该地的云量多少有密切关系,因此差值越大,说明该地的云量越多,因此看来云量最多的地区为赤道,B错误;读图可知,可能总辐射量随纬度增加而递减,并不是迅速递减,C错误;20°N有效总辐射最大是因为太阳高度较大且晴天多,气候干旱,降水较少,D正确。

故选D。

【4题详解】

读图分析可知,在四个地点中,青藏高原海拔高,空气稀薄,天气中云量少,大气和云层对太阳辐射的削弱作用比较少,因此有效总辐射量最多,A正确;墨累—达令盆地、刚果盆地降水比青藏高原多,西伯利亚地区纬度高,有效总辐射量都比青藏高原少,BCD错误。

故选A。

【点睛】影响太阳辐射的因素:

1.纬度位置:

纬度低则正午太阳高度角大,太阳辐射经过大气的的路程短,被大气削弱得少,到达地面的太阳辐射就强;反之,则弱。

这是太阳辐射从低纬向两极递减的原因之一。

2.天气状况:

晴朗的天气,由于云层少且薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射就强;阴雨的天气,由于云层厚且多,大气对太阳辐射的削弱作用强,到达地面的太阳辐射就弱。

如赤道地区赤道低压控制多阴雨天气,而副热带地区副高控制多晴朗天气,所以赤道的太阳辐射弱于副热带地区。

3.海拔高低:

海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射就强;反之,则弱。

如青藏高原成为我国太阳辐射最强的地区,主要就是这个原因。

4.日照长短:

日照时间长,获得太阳辐射强,日照时间短,获得太阳辐射弱。

夏半年,高纬地区白昼时间长,弥补太阳高度角低而损失的能量。

最新研究表明,类似地球最简单、最远古的微生物,可幸存于火星极端稀薄的大气层中。

当前火星表面干燥寒冷,但是大量证据显示,数十亿年前河流、湖泊和海洋覆盖在火星表面。

由于地球有液态水存在的区域就可能有生命,科学家猜测当火星处于潮湿气候状态下,生命体可以进化形成。

据此完成下面小题。

5.通常情况下火星很难有生命孕育,主要是因为( )

A.常年低大气压环境B.缺乏足够的液态水

C.日温度两极化现象D.距日距离较远

6.火星生命体可以形成的条件必须要有( )

①微生物的存在

②水资源充足

③光照、温度适宜

④适宜的大气环境

A.①③④B.②③④C.①②④D.①②③

【答案】5.B6.B

【解析】

【5题详解】

材料提及“科学家猜测当火星处于潮湿气候状态下,生命体可以进化形成”、“当前火星表面干燥寒冷”,因此是由于缺乏足够的液态水导致火星很难有生命孕育,B正确;常年低大气压环境、日温度两极化现象、距日距离较远不起决定作用,ACD错误。

故选B。

【6题详解】

地球与太阳距离适中,公转和自转周期适当,地球表面平均湿度保持在15℃左右,有利于液态水的存在和生命过程发生、发展;地球具有适中的体积和质量,其引力可使大量的气体聚集在地球的周围,形成包围地球的大气层;地球有液态水;借鉴地球生命现象存在的条件,与②③④三项关系最密切,B正确,ACD错误。

故选B。

下图为我国新疆、青海和西藏三地年太阳辐射总量分布图,根据区域内年太阳辐射总量分布的差异,分为Ⅰ~Ⅴ区。

读图完成下面小题。

7.该区域年太阳辐射总量最多的地区是( )

A.ⅠB.ⅡC.ⅣD.Ⅴ

8.如果在Ⅴ区建设一批光伏电站,其不利的条件是( )

A.太阳能缺乏B.缺少资金、技术

C.消费市场狭小D.政策制约

【答案】7.D8.B

【解析】

【7题详解】

影响太阳辐射的因素有太阳高度、云层厚度、海拔高度等;Ⅴ区为青藏高原,海拔高,空气稀薄,高原气候,晴天多,太阳辐射最强;I区北疆地区,受北冰洋和大西洋影响,降水较多,太阳辐射较小,A错误;V到I区成递减趋势,BC错误;因此太阳辐射量最多的地区是V,D正确。

故选D。

【8题详解】

V区是我国西藏,太阳能丰富,A是有利条件;西藏经济落后,人才不足,资金技术短缺,是建光伏电站的不利条件,B是不利条件;我国经济发展快,能源消费市场较大,C错误;我国对光伏发电有扶持政策,D错误。

故选B。

【点睛】此题属于考查我国太阳辐射量图的试题。

对于这个知识点必须熟记辐射图,掌握由青藏高原到西北地区,再到北方地区,再到南方地区,最后是四川盆地的太阳辐射量递减规律,重点关注青藏高原和四川盆地成为最高、最低极值的原因,这是此类题考查的重点。

另外,要掌握太阳辐射量跟太阳高度角、大气厚度、昼夜长短、天气状况等因素的关系,学会从这些角度分析问题。

太阳辐射强度受地形地势、气象气候、纬度高低、大气透明度等多种因素影响。

下图示意我国某地的太阳辐射强度日变化。

据此完成下面小题。

9.该地可能位于( )

A.长白山区B.天山山区

C.太行山区D.横断山区

10.当天的日期和天气状况可能是( )

A.2月1日、晴天B.7月1日、阴天

C.4月1日、多云D.12月1日、多云

11.当地日落时刻的太阳辐射强度,理论与实测数值均大于日出,最有可能的影响因素是

A.纬度B.气候

C.地形D.海拔

【答案】9.B10.C11.C

【解析】

【9题详解】

从图中看出该地太阳辐射强度理论值北京时间14时最大,而当地地方时为12时,故该地与120°E地方时相差2小时,据此可知该地在90°E附近,天山山区在90°E附近,B对;长白山区在130°E附近,地方时比北京早,A错;太行山区在115°E附近,与120°E地方时约20分钟,C错;横断山区在100°E附近,与120°E地方时约1小时20分钟,D错;故选B。

【10题详解】

从图中看出该地北京时间8时左右日出,20时左右日落,昼长约12小时,接近昼夜平分,故该日在二分日前后,4月1日最接近;该日实测太阳辐射强度日变化曲线波动很大,说明该日为多云天气,云层削弱了太阳辐射,C对,A、B、D错。

故选C。

【11题详解】

从图中可知日落时刻的太阳辐射强度大于日出,且实际日落时刻(北京时间19时左右)早于理论日落时刻(理论日落时刻应为北京时间20时左右)。

这可能是该地西侧有高大的地形阻挡致使观测到的日落提前,日落时太阳高度还较高,所以太阳辐射强度较大;东侧无高大地形阻挡,因而正常日出,因日出时太阳高度小,太阳辐射强度较小,C对;纬度只能影响太阳辐射最大值的大小,不会使日出时和日落时太阳辐射产生差异,A错;气候有可能会对日出时和日落时实际太阳辐射产生差异,但是不会对理论太阳辐射产生差异,B错;海拔高低对日出时和日落时太阳辐射产生相同的影响,而不会使两者的太阳辐射产生差异,D错。

故选C。

分析地震波波波速的变化可以了解地球内部的圈层结构。

读图完成下面小题。

12.下列叙述正确的是()

A.①是地壳,②是地幔,③是地核

B.在①层中的地震波波速随深度增加而增快

C.甲波由①层进入②层波速急剧上升

D.乙波无法通过地幔

13.上图中的X处为()

A.莫霍面B.古登堡面

C.岩石圈与软流层的交界D.内地核与外地核的交界

【答案】12.B13.B

【解析】

试题分析:

【12题详解】

从图上来看,①不仅仅是地壳,地壳的厚度大约是17千米,不可能达到3000千米,所以A错误;在①处地震波的速度随深度增加而加快;甲波由①处进入②速度是急剧下降,地幔是从地壳到深度2900千米的地方,故选B。

【13题详解】

莫霍面大致是从地面往下33千米的厚度,而古登堡面位于地表下2900千米左右,所以X处为古登堡面,故选B。

考点:

本题考查地球内部的圈层结构。

读我国大陆部分地壳厚度线图(单位:

千米),回答下面问题。

14.图示地区的地壳厚度变化趋势大体为( )

A.由东向西逐渐增大B.由北向南逐渐增大

C.由西向东逐渐增大D.由南向北逐渐增大

15.若绘制地壳厚度剖面图,其0千米为 ( )

A.海平面B.岩石圈底部

C.莫霍界面D.软流层中部

【答案】14.A15.C

【解析】

【14题详解】

由图中地壳等厚度线的走向和分布可知,图示地区的地壳厚度大致由东向西逐渐增大,A正确,其余选项可排除。

故选A。

【15题详解】

地球内部圈层自上而下可分为地壳-地幔-地核。

莫霍界面是地壳和地幔的分界线,莫霍界面以上的部分被称作地壳,若绘制地壳厚度剖面图,应以莫霍界面为0千米起点,C正确。

海平面是海拔高度的0千米起点,地壳和软流层以上的部分是岩石圈,软流层中部位于地幔,A、B、D错误。

故选C。

【点睛】地壳是岩石圈的重要组成部分,大陆地壳厚度一般为35-45千米.其中高山、高原地区地壳较厚,平原、盆地地区地壳相对较薄.大洋地壳则远比大陆地壳薄,厚度只有几千米。

16.读中亚地壳西藏至准噶尔(沿85°E)的地形与莫霍面剖面图,下列说法正确的是()

A.莫霍面是一条水平直线

B.莫霍面是地壳和岩石圈的分界线

C.地壳厚度的变化取决于地表形态的起伏

D.地形高度与莫霍面深度呈现“倒影”的关系

【答案】D

【解析】

试题分析:

从图中看出:

莫霍面有弯曲,地形高度与莫霍面深度呈现“倒影”的关系,因此A错D对;再根据所学知识:

莫霍界面是地幔和地壳的分界线,B错误;地表形态的起伏取决于地壳厚度的变化,因此C错。

考点:

读图分析地形与莫霍界面剖面图。

澳大利亚“魔鬼大理岩保护区”是世界著名的岩球地质公园,其实不是大理岩,而是花岗岩。

图a为澳大利亚“魔鬼大理岩”石球景观图,图b为岩石圈物质循环示意图。

读图完成下面小题。

17.图a中的岩石类型属于图b中

A.甲B.乙

C.丙D.丁

18.形成该景观的地质作用是

A.①B.②

C.③D.④

【答案】17.B18.A

【解析】

【17题详解】

据材料可知,图a中的岩石类型为花岗岩,其类型属于侵入型岩浆岩;图b中乙为侵入型岩浆岩,丁为喷出型岩浆岩,甲为沉积岩,丙为变质岩,故B项正确。

【18题详解】

该景观地表的岩石为花岗岩外力风化球,其形成的地质作用为风化作用;图b中①表示的是风化作用;②表示的是变质作用;③表示的是固结成岩作用;④表示的是冷却凝结作用,故A项正确。

位于黑龙江省的五大连池火山群在历史上曾多次喷发,据清代《黑龙江外记》记载:

“……,一日地中忽出火,石块飞腾,声震四野,约数日火熄,其地遂呈池沼,此康熙五十八年事。

……,亦有碎石块落至原地,亦落四周,坠落石块,视之若火,熄则呈黑”。

阅读材料,结合所学知识回答下列小题。

19.古文中记载的“火”最有可能来自( )

A.地壳B.岩石圈C.软流层D.下地幔

20.“坠落石块,视之若火,熄则呈黑”最有可能与图中数字所示地质作用一致的是( )

A.①B.②C.③D.④

【答案】19.C20.C

【解析】

本题主要考查地球的内部结构和地壳的物质循环,学生要熟悉地球的内部结构和地壳的物质循环过程。

【19题详解】

古文中记载的火是从地球内部出来的,最有可能来自岩浆喷发形成的火,岩浆来自软流层,位于上地幔,选择C。

【20题详解】

“坠落石块,视之若火,熄则呈黑”最有可能是岩浆岩,是由岩浆转化成岩浆岩过程,选择C。

沙波是河流浅水区河床中的沙粒堆积地貌,下图示意某常见的沙波形成过程。

在浅水区,水面受河床底部起伏影响呈波形,水流流速受上坡和下坡影响存在差异,进而导致沙波背水坡泥沙被侵蚀,而被侵蚀的泥沙会在下一个沙波的迎水坡堆积。

读图回答下列小题。

21.①坡是( )

A.迎水坡,流速快B.迎水坡,流速慢C.背水坡,流速快D.背水坡,流速慢

22.该沙波中以侵蚀作用为主的是( )

A.①坡和②坡B.③坡和④坡C.①坡和③坡D.②坡和④坡

【答案】21.B22.D

【解析】

【21题详解】

读材料“沙波背水坡泥沙被侵蚀,而被侵蚀的泥沙会在下一个沙波的迎水坡堆积”可知,迎水坡表现为水流堆积,背水坡表现为水流侵蚀,由此判断,①坡主要表现为泥沙的沉积,因此为迎水坡。

水流流速受上坡的影响,流速较慢,选B。

【22题详解】

由材料分析可知,迎水坡表现为水流堆积,背水坡表现为水流侵蚀,②④为背水坡,水流流速受下坡影响,流速较快,主要以侵蚀为主,选D。

某科考队沿图中虚线所示线路对某大型褶皱区进行地质考察,其依次记录的7个观测点信息如下表所示(岩层a—b—c—d由老到新)。

据此完成下面小题。

23.图中甲处可能是( )

A.背斜山B.向斜谷

C.背斜谷D.向斜山

24.沿图中虚线方向作地质剖面图,下列最符合乙处地貌特点的是( )

A.

B.

C.

D.

【答案】23.D24.C

【解析】

【23题详解】

结合表格中岩层分布和岩层a—b—c—d由老到新的关系,可知岩层中间新,两翼老,是向斜,根据海拔可知中间高四周低,是山地,故该地的地形是向斜山,D对,其余选项可排除。

故选D。

【24题详解】

乙处岩层中间老两翼新,是背斜,根据海拔可知中间海拔比两翼低,可判断是背斜成谷。

根据岩层的弯曲方向可知,A为背斜山,B为向斜山,C为背斜谷,D为向斜谷。

C正确,ABD错误。

故选C。

美国科罗拉多州国家自然保护区内,有一块巨大的红色砂岩,它上面的身躯庞大。

下面的底座狭窄,科学家们称它为“平衡石”。

下图为“平衡石”景观图和三大类岩石与岩浆之间的相互关系示意图。

完成下列问题。

25.图示“平衡石”岩石类型属于右面关系图中的()

A.aB.bC.cD.d

26.“平衡石”形成的地质作用过程是

A.岩浆活动--冷却凝结--地壳抬升--风化侵蚀

B.岩浆活动--变质作用--风化侵蚀--地壳抬升

C.沉积作用--固结成岩--地壳抬升--风化侵蚀

D.沉积作用--变质作用--风化侵蚀--地壳抬升[来源m]

【答案】25.A26.C

【解析】

【25题详解】

读图,a为沉积岩、b为岩浆岩、c为变质岩、d为岩浆。

美国科罗拉多州国家自然保护区内,有一块巨大的红色砂岩,它上面的身躯庞大。

下面的底座狭窄,科学家们称它为“平衡石”。

图示“平衡石”岩石类型属于右面关系图中的a,故选A。

【26题详解】

美国科罗拉多州国家自然保护区内,有一块巨大的红色砂岩,它上面的身躯庞大。

下面的底座狭窄,科学家们称它为“平衡石”。

“平衡石”形成的地质作用过程是沉积作用--固结成岩--地壳抬升--风化侵蚀,故选C。

某实验小组做如下实验:

在花岗岩表面淋上25℃左右的水,记录其内外温度变化。

下图为所测得的岩石内外温度变化曲线图。

据此完成下面小题。

27.花岗岩的形成过程是岩浆( )

A.高温变质

B.侵入冷凝

C.高压成岩

D.喷出冷却

28.该实验模拟

地质作用是( )

A.风蚀作用

B.水蚀作用

C.溶蚀作用

D.风化作用

【答案】27.B28.D

【解析】

本题组考查岩石的形成。

(1)花岗岩是侵入岩,是岩浆在接近地表的位置冷凝形成的。

(2)岩石的温差变化,导致岩石的分崩离析,属于物理风化。

【27题详解】

花岗岩属于侵入岩,是岩浆侵入未喷出地表冷凝形成

,选B。

【28题详解】

该实验通过在花岗岩表面淋上25℃左右的水,记录其内外温度变化,通过观察可知,岩石内温度变化从55℃-47℃,较慢;而岩石表面温度从56℃-37℃左右,显然,岩石表层温度变化大,岩石表层温差大导致岩石分崩离析,故本实验模拟的是物理风化作用,选D。

下图为我国某河谷剖面图,完成下面小题。

29.图示地貌形成的主要原因是

A.岩浆活动B.外力作用C.地壳运动D.变质作用

30.图中河流的流向是

A.自西向东B.自东向西C.自南向北D.自北向南

【答案】29.B30.A

【解析】

本题主要考查地质构造和水平运动物体地转偏向,从岩层的弯曲和新老关系可以判断地质构造类型,理解地质构造与地形的关系;掌握水平地转偏向力。

【29题详解】

图中岩层向上拱起为背斜,正常形成山脉,现在为谷地,主要是因为背斜顶部受张力,岩石破碎易受侵蚀形成谷地,所以说图示地貌形成的主要原因是外力作用,选择B。

【30题详解】

根据图中的指向标可以判断河流的南侧受侵蚀,位于北半球地转偏向力向右,可知河流向东流,选择A。

左图所示的“翠玉白菜”是台北故宫博物院的镇院之宝,是用翡翠雕刻而成。

翡翠是在低温、极高压的条件下岩层强烈挤压重新结晶形成的。

右图是岩石圈物质循环示意图,图中数字代表地质作用的表现形式,字母表示物质类型,其中D中含有化石。

读图完成下列问题。

31.翡翠属于

A.喷出岩B.侵入岩C.沉积岩D.变质岩

32.在右图中,能反映翡翠形成过程的作用形式是

A.①B.②C.③D.④

【答案】31.C32.B

【解析】

试题分析:

【31题详解】

根据材料,翡翠是在高温、高压条件下重新结晶形成的,属于变质岩,D对。

喷出岩是火山岩,有许多气孔,不能雕刻,A错。

侵入岩是花岗岩,不能形成翡翠,B错。

沉积岩是在外力作用下形成的,有明显的层理构造,D错。

故选C。

【32题详解】

根据材料,在右图中D中含有化石,是沉积岩的特征,说明D是沉积岩。

有三个箭头指向C,说明三类岩石都能转化成C,C是岩浆。

所以A是岩浆岩,B是变质岩,形成B的②是变质作用。

结合前面分析,能反映翡翠形成过程的作用形式是②,B对。

故选B。

【33题详解】

【考点定位】地壳物质循环,三类岩石的成因及转化条件,三类岩石的特征。

下面为上海某日天气预报的截图。

读图,完成下面小题。

33.据图中所示信息,与当日最接近

节气是( )

A.秋分(9月23日前后)B.春分(3月21日前后)

C.寒露(10月8日)D.清明(4月5日)

34.当天太阳直射点的位置和移动方向是( )

A.南半球,向北移B.北半球,向北移

C.北半球,向南移D.南半球,向南移

【答案】33.B34.A

【解析】

【33题详解】

由材料今日日出时间为6:

10,日落时间为17:

58,昼长=日落时间-日出时间=11小时48分;明日日出时间为6:

09,日落时间为17:

59,昼长=日落时间-日出时间=11小时50分。

这两天昼长小于12小时但昼长不断增加,昼长接近于12小时,说明太阳直射点位于南半球并向北移动且接近赤道,与当日最接近的节气是春分日,B正确;秋分(9月23日)直射点位于赤道向南移动,昼夜等分为12小时,A错误;寒露(10月8日)直射点位于南半球向南移动,C错误;清明(4月5日)直射点位于北半球,向北移动,昼长夜短,D错误。

故选B。

【34题详解】

由材料今日日出时间为6:

10,日落时间为17:

58,昼长=日落时间-日出时间=11小时48分;明日日出时间为6:

09,日落时间为17:

59,昼长=日落时间-日出时间=11小时50分。

这两天昼长小于12小时但昼长不断增加,昼长接近于12小时,说明太阳直射点位于南半球并向北移动且接近赤道,A正确,BCD错误。

故选A。

【点睛】根据太阳直射点的移动规律,直射点在北半球(春分日到秋分日)北半球昼长夜短,南半球相反;直射点在南半球(秋分日到次年春分日)北半球昼短夜长,南半球相反;当直射点向北移动时(冬至日到次年夏至日)北半球昼变长夜变短,南半球相反;当直射点向南移动时(夏至日到冬至日)北半球昼变短夜变长,南半球相反。

据科学考察:

火星的运行确实与地球有着相似之处,它的自转周期仅比地球长41分钟,它的自转轴倾角也只比地球的黄赤交角大32分,火星上不仅有类似地球上的季节之分,还可明显地区分出“五带”。

据此完成下面小题。

35.火星的自转周期是( )

A.24时41分B.23时19分

C.24时37分4秒D.23时15分4秒

36.太阳在火星表面直射点的移动范围是( )

A.23°26'N至23°26'SB.22°54'N至22°54'S

C.23°58'N至23°58'SD.23°31'N至23°31'S

【答案】35.C36.C

【解析】

【35题详解】

火星的自转周期仅比地球长41分钟,地球的自转周期为23时56分4秒。

所以火星的自转周期是24时37分4秒,C正确,ABD错误。

故选C。

【36题详解】

根据所学知识,地球的黄赤交角为23°26′,黄赤交角的存在,使太阳直射点到达的最北界线是23°26′N,即北回归线;最南界线到23°26′S,即南回归线,也就是太阳直射点在23°26′S~23°26′N作周年往返移动。

火星自转轴倾角比地球的黄赤交角(23°26′)大32′,即火星自转轴倾角23°58′,所以太阳直射火星表面,直射点的移动范围为23°58′N至23°58′S。

C正确,ABD错误。

故选C。

2017年世界各地众多大城市在当地时间3月25日20:

30-21:

30陆续熄灯1小时,进行“地球一小时”活动。

2017年3月25日晚8:

30,中央电视塔为2017“地球一小时”活动熄灭了外景灯光,这是“地球一小时”活动在中国落地的第9年。

2017年我国“地球一小时”的主题是“蓝色WE来”,即为了我们共同的蓝色未来,提倡可持续的生活方式。

读下图,回答下列小题。

37.当中央电视塔开始熄灯时,世界时(世界时为0时区的区时)为( )