高一语文必修一第3和4单元测试题及答案.docx

《高一语文必修一第3和4单元测试题及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高一语文必修一第3和4单元测试题及答案.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

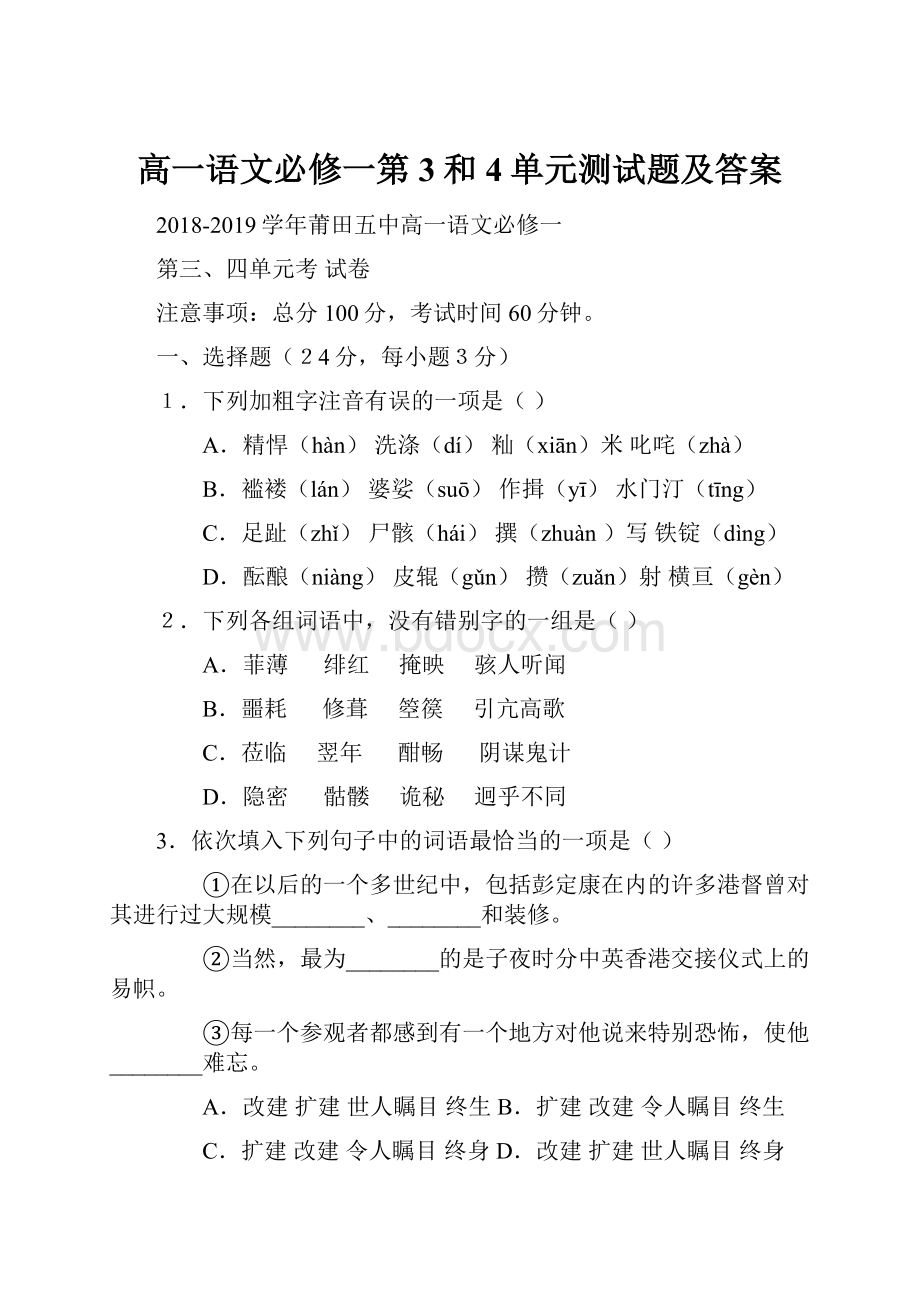

高一语文必修一第3和4单元测试题及答案

2018-2019学年莆田五中高一语文必修一

第三、四单元考试卷

注意事项:

总分100分,考试时间60分钟。

一、选择题(24分,每小题3分)

1.下列加粗字注音有误的一项是()

A.精悍(hàn)洗涤(dí)籼(xiān)米叱咤(zhà)

B.褴褛(lán)婆娑(suō)作揖(yī)水门汀(tīng)

C.足趾(zhǐ)尸骸(hái)撰(zhuàn)写铁锭(dìng)

D.酝酿(niàng)皮辊(gǔn)攒(zuǎn)射横亘(gèn)

2.下列各组词语中,没有错别字的一组是()

A.菲薄 绯红 掩映 骇人听闻

B.噩耗 修葺 箜篌 引亢高歌

C.莅临 翌年 酣畅 阴谋鬼计

D.隐密 骷髅 诡秘 迥乎不同

3.依次填入下列句子中的词语最恰当的一项是()

①在以后的一个多世纪中,包括彭定康在内的许多港督曾对其进行过大规模________、________和装修。

②当然,最为________的是子夜时分中英香港交接仪式上的易帜。

③每一个参观者都感到有一个地方对他说来特别恐怖,使他________难忘。

A.改建扩建世人瞩目终生B.扩建改建令人瞩目终生

C.扩建改建令人瞩目终身D.改建扩建世人瞩目终身

4.下列各句中加粗的成语使用恰当的一句是()

A.在这次“我们共同的地球”中学生书画比赛中,一幅名为《最后的呼吸》的作品以其独特而深入浅出的构思获得了特等奖。

B.精明的商家早就意识到:

中国加入WTO后,竞争必然加剧,一旦陷入被动后再临渊羡鱼,就为时已晚。

C.早在30年代,萧老就因小说《梦之谷》名噪一时,成为京派作家的后起之秀。

D.他有一个幸福的家庭,大人喜欢孩子,孩子也喜欢大人,一家三口,相濡以沫。

5、下面关于文学常识的表述,不恰当的是()

A.报告文学是采用文学的手段及时反映真人真事的一种新闻文体。

B.新闻具有及时性和真实性的特点。

C.新闻结构主要是标题、电头、主体、背景、结语五个部分。

D.学习新闻作品,要分清新闻事实和新闻背景、客观叙述和主观评价。

6.下面关于《记念刘和珍君》一文,分析正确的一项是()

A.文章开头的“中华民国十五年三月二十五日”只是用来点明开追悼会的时间。

B.作者反复描写了刘和珍的外貌,用来突出她对敌人“总该有些桀骜锋利”的性格特点。

C.作品痛斥了反动政府的屠杀罪行,揭露了所谓学者文人的卑鄙无耻,表达了对死难烈士的崇高敬意。

D.程君“正告”鲁迅先生:

“先生还是写一点罢;刘和珍生前就很爱看先生的文章。

”所以鲁迅才写下了《纪念刘和珍君》一文。

7.下面关于《包身工》的描述,错误的一项是()

A.夏衍把包身工的生活写得有点有面,详略得当。

B.《包身工》一文从“清晨”破题,以“黑暗”收尾,这样写的好处是预示着包身工黑暗命运一定会过去,必然迎来解放的明天。

C.《包身工》一文最后用船户养墨鸭捕鱼作比喻,使带工老板与包身工之间的剥削与被剥削关系变得简单明了,使读者更容易理解。

D.《包身工》采用双线交织的结构形式。

主线综述包身工制度,副线以时间为序,描写包身工一整天的生产劳动画面。

8.下面对课文的表述,不准确的一项是( )

A.《记念刘和珍君》以作者的感情为线索,夹叙夹议,是一篇记叙、抒情和议论结合得很完美的文章。

B.《小狗包弟》以身边琐事入文,抒发了真挚的情感,在构思上做到了以小见大。

C.《记梁任公先生的一次演讲》一文好像是写人,其实是记事,作者通过梁任公一次演讲的情景来表现对老师的崇敬之情。

D.《别了,“不列颠尼亚”》叙述了英国殖民者的告别仪式,作者同时穿插引用一些背景资料,使得每个仪式都显示出历史的跨度,有着历史意义。

二、文化经典和名著阅读题。

(10分)

9.关于这则论语的理解,错误的是()(5分)

子夏之门人①问交②于子张。

子张曰:

“子夏云何?

”

对曰:

“子夏曰:

‘可者与之,其不可者拒之。

’”

子张曰:

“异乎吾所闻。

君子尊贤而容众,嘉善而矜③不能。

我之大贤与④,于人何所不容?

我之不贤与,人将拒我,如之何其拒人也?

”(《论语·子张第十九》)

【注释】①门人:

学生②交:

指交友。

③矜:

同情。

④与:

通“欤”,语气词。

A.子夏的交友观是:

可以相交的人就和他交朋友,不可以相交的人就拒绝他

B.子张认为君子既要尊重品德高尚贤人,又要宽容一些品行不端的小人和没能力的人。

C.子夏交友较慎重,有所选择;相比之下,子张则崇尚广泛地结交朋友。

D.子张认为一个真正贤德的人是可以包容能力不足的人的。

10.《大卫.科波菲尔》中关于“亚摩斯”海难的描述,错误的一项是()(5分)

A.这是全书的高潮部分。

B.海难中,青年渔民汤姆奋不顾身下海救人,当他游近时认出海上挣扎求生的人正是诱骗他未婚妻的史蒂尔福斯。

C.作者用对比的方式,刻画了一个胸怀博大的海姆和丑恶渺小的史蒂尔福斯。

D.海姆尽力把史蒂尔福斯救上岸,最后史蒂尔福斯得救了,而海姆却被一阵大浪永远地卷入了海里。

三、课内阅读。

(36分)

(一)、阅读下面语段,完成11--13题.(20分)

(1)真的猛士,,。

这是怎样的哀痛者和幸福者?

然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。

在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。

我不知道这样的世界何时是一个尽头!

我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。

离三月十八日也已有两星期,忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

(2)惨象,;流言,。

我还有什么话可说呢?

我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。

沉默啊,沉默啊!

不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

11、将横线上的语句补充完整。

(4分)

12、请结合上下文,赏析下列两句的含义。

(10分)

(1)这是怎样的哀痛者和幸福者?

(4分)

(2)“沉默啊,沉默啊!

不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”(6分)

13.引文

(1)里,鲁迅说“我也早觉得有写一点东西的必要了”;而且反复强调,为什么?

(6分)

(二)阅读下面语段,完成14--16题(16分)

奥斯维辛没有什么新闻

①波兰布热金卡电从某种意义上说,在布热金卡,最可怕的事情是这里居然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞,在大门附近的草地上,还有儿童在追逐游戏。

②这真像一场噩梦,一切都可怕地颠倒了。

在布热金卡,本来不该有阳光照耀,不该有光亮,不该有碧绿的草地,不该有孩子们的嬉笑。

布热金卡应当是个永远没有阳光、百花永远凋谢的地方,因为这里曾经是人间地狱。

③每天都有人从世界各地来到布热金卡--这里也许是世间最可怕的旅游中心。

来人的目的各不相同--有人为了亲眼看看事情是不是像说的那样可怕,有人为了不使自己忘记过去,也有人想通过访问死难者受折磨的场所,来向他们致敬。

④布热金卡在波兰南方城市奥斯维辛城外几英里的地方--世人对奥斯维辛这个地名更熟悉。

奥斯维辛大约有12000名居民,距华沙120英里,地处被称为摩拉维安门的山口的东头,周围是一片沼泽地。

布热金卡和奥斯维辛一道组成了被纳粹称为奥斯维辛集中营的杀人工厂的一部分。

⑤十四年前,最后一批囚徒被剥光衣服,在军犬和武装土兵的押送下走进毒气室。

从那时起,奥斯维辛的惨状被人们讲过了很多次。

一些幸存者撰写的回忆录中谈到的情况,是任何心智健全的人所无法想像的。

奥斯维辛集中营司令官罗道夫·弗兰斯·费尔南德·霍斯在被处决前也写了回忆录,详细介绍了这里进行的集体屠杀和用人体作的各种试验。

波兰人说,共有400万人死在那里。

⑥今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻。

记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情:

在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。

⑦现在,布热金卡和奥斯维辛都是很安静的地方,人们再也听不到受难者的喊叫了。

参观者默默地迈着步子,先是很快地望上一眼;接着,当他们在想像中把人同牢房、毒气室、地下室和鞭刑柱联系起来的时候,他们的步履不由得慢了下来。

导游也无须多说,他们只消用手指一指就够了。

⑧每一个参观者都感到有一个地方对他说来特别恐怖,使他终生难忘。

对有的人来说,这个地方是经过复原的奥斯维辛毒气室。

人们对他们说,这是“小的”,还有一个更大的。

对另外一些人来说,这样一个事实使他们终生难忘;在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放。

⑨还有一些参观者注视着毒气室和焚尸炉,开头,他们表情茫然,因为他们不晓得这是干什么使的。

然而,一看到玻璃窗内成堆的头发和婴儿的鞋子,一看到用以关押被判处绞刑的死囚的牢房时,他们就不由自主地停下脚步,浑身发抖。

⑩一个参观者惊惧万分,张大了嘴巴,他想叫,但是叫不出来--原来,在女牢房,他看到了一些盒子。

这些三层的长条盒子,6英尺宽,3英尺高,在这样大一块地方,每夜要塞进去五到十人睡觉。

解说员快步从这里走开,因为这里没有什么值得看的。

(11)参观者来到一座灰砖建造的建筑物前,这是在妇女身上搞不育试验的地方。

解说员试着推了一下门--门是锁着的。

参观者庆幸他没有打开门进去,否则他会羞红了脸的。

(12)现在参观者来到一条长廊里。

从长廊两边的墙上,成排的人在注视着参观者。

这是数以千计的照片,是囚徒们的照片。

他们都死了--这些面对着照相机镜头的男人和妇女,都知道死亡在等待着他们。

(13)他们表情木然。

但是,在一排照片的中间,有一张特别引人注目,发人深思。

这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。

她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑。

当时,她在想什么呢?

现在她在这堵奥斯维辛集中营遇难者纪念墙上,又在想什么呢?

(14)参观者被带到执行绞刑的地下室去看一眼,这时,他们感到自己也在被窒息。

另一位参观者进来了,她跪了下来,在自己胸前画十字。

在奥斯维辛,没有可以作祷告的地方。

(15)参观者们用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:

“够了。

”

(16)在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道。

这里阳光明媚,绿树成阴,在集中营大门附近,孩子们在追逐游戏。

14、人们在参观集中营时表情有哪些变化?

找出关键词语回答,并联系全文说说这些变化说明了什么?

(4分)

15、“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放。

”这里运用了什么写作手法?

有何作用?

请简要分析(6分)

16、文中哪些段落属于新闻背景?

请分别概括这些段落的主要内容,并谈谈这些新闻背景对整篇文章起到的作用。

(6分)

四、课外阅读。

(20分)

灯笼红

①我们家乡有一种香瓜叫作“灯笼红”。

这瓜熟透了以后,瓤儿红得像点亮的灯笼。

我的曾祖母就像熟透了的灯笼红。

她面孔焦黑,布满老树皮般的皱纹,可是心灵却如瓜瓤那么又红又甜。

我的童年时期见过不少这样的老人,他们经历了艰难的一生,最后在生命的内部酿出并积聚起隽永而仁慈的美好性灵。

②曾祖母至少活到八十岁以上,我四岁那年,她无疾而终。

我跟她在一盘大坑上挨着睡,她死的那天晚上,把我的被褥铺好,像往常那样,如打坐的僧人,久久不动地盘腿坐在上面,为的是把被窝焐得暖暖和和的。

我光身子一出溜钻进被窝,曾祖母隔着被子抚拍我好半天,直到入睡为止。

那时正是严寒的冬天。

当我在温暖的被窝里做着梦的时候,曾祖母在我身边平静地向人生告别了。

③我睡得死,醒来时天大亮。

平时曾祖母早已起床下地,坐在圈椅里跟祖母说话,今天为甚仍稳睡着?

侧脸一瞧,一双绣花的新鞋露在曾祖母的被头外面,不是过大年,为甚穿新鞋?

还有,她怎么头朝里睡?

我愣怔地坐起来,看见姐姐立在门口嘤嘤地哭泣,屋里有几个大人靠躺柜立着。

我坐起来,刚喊了声“老娘娘”(家乡对曾祖母这么叫,第一个“娘”读入声),就被一双有力的手臂连被窝一块抱走,送到父母住的屋子里。

我哭着,我并不晓得曾祖母已死,喊着“老娘娘……”这时我才听见我的几个姐妹也都哭喊着“老娘娘”。

④我家的大门口平放着一扇废弃的石磨,夏日黄昏,曾祖母常常坐在上面。

我从远远的街角一露面,她就可着嗓门喊我“汉子,汉子,快过来!

”我们家乡女人把丈夫才叫“汉子”,曾祖母“汉子汉子”地叫我,引得过路的人狂笑不止。

这个细节我一直没有忘记。

我跑到她身边,她牵着我的手走进大门。

一进大门,有一间堆放麦秸的没门没窗的房子。

麦秸经过碌碡压过以后很柔软,我们叫“麦滑”。

当年的麦秸都有股浓馥的太阳味儿,我自小觉得凡太阳晒过的东西都有一股暖暖的甜味儿。

在收割季节的庄稼叶子上能闻到,地里的土坷垃上能闻到,熟透的“灯笼红”香瓜散发出的太阳味儿最浓。

⑤曾祖母叮咛我:

“你看着,不要让人来。

”我心里全明白,假装着懵懵懂懂,隔着麦秸,我早闻到了诱人的灯笼红的香味。

曾祖母跪在麦秸上。

双手往里掏,掏得很深,半个身子几乎埋进麦秸里,麦秸里沉聚的芬芳的太阳味儿被扬了起来,刺得鼻孔直痒痒。

她终于掏出三五个“灯笼红”,逐个闻一闻,挑出其中最熟的一个递给我,把剩下那几个又深深地寄在麦秸里面。

家乡话中的“寄”是藏匿的意思。

甜瓜寄在麦秸里两三天,能把半熟的瓜酿得全熟,浓浓的香味溢出了瓜皮。

香味正如同灯放射出的光芒,只不过不像灯光能看得见。

其实跟看得见也差不多,一闻到香味就等于看见红烁烁的瓜瓤了。

我们回到大门口磨盘上坐着,曾祖母眼瞅着我一口口地把瓜吃完。

⑥我连曾祖母的姓和名字都不知道。

她留给我的只有上面说的一些梦一般的事迹。

隐约地记得她个子子很矮小,穿的袄肥而长,宽大的袖口卷起半尺来高,里面总寄放些小东西,她会从里面给我掏出几个醉枣或麦芽糖。

对曾祖母的手我还有记忆。

她总用干涩的手抚摸我的面孔,晚上当我钻进被窝,她的手伸进被窝久久地缓慢地抚摸着我,从胸口直抚摸到脚心,口里念念有辞:

“长啊,长啊!

”我现在仍能隐隐感触到她的手微微颤动着,在我的生命的里里外外……别的,关于她,我什么也记不得了。

她早已隐没进了无法忆念的像大地一般深厚的历史的内腔之中了。

⑦听说曾祖母年轻时性子很刚烈,说一不二,村里有个姓王的武举人(是全县有名的摔跤场的评判),都怕她三分。

到了晚年,她却异常地温厚,像收完了庄稼的一块田地,安静地等着大雪深深地封盖住它。

她从人世间隐没了,回归到了生养她的浑然无觉的大自然。

大自然因他们(无以数计)生命的灵秀和甜美而更加富有生育的能力。

17、结合全文,整体感知“灯笼红”的含义(4分)

18、阅读全文,概括曾祖母的形象特点。

(6分)

19、本文有不少细节描写,第⑤段画线的细节描写有哪些好处?

(4分)

20、如何理解第⑥段中“我现在仍能隐隐感触到她的手微微颤动着,在我的生命的里里外外……”?

(6分)

五、综合应用。

(10分)

21、给下面这则消息拟一个标题。

(不超过20个字)(6分)

北京时间2018年10月26日晚8时,第11届全国运动会在山东济南西柳体育中心决出了田赛场上最有分量的一块金牌,邹振先保持了28年男子三级跳全国纪录终于被打破,河北选手李延熙以17米59的成绩创造了新的亚洲纪录并获得冠军。

这一成绩创下后,全场顿时沸腾了!

而还有四跳任务在身的李延熙简单的挥手向观众致意,看台上观看的邹振先满脸带笑,他终于看到了中国后生小子们超越了他的纪录!

而浙江选手朱书靖也不含糊,取得17米41的好成绩

赛后李延熙说自己也被这个成绩吓了一大跳,他表示自己就没有想到能跳到17米59,只想着能跳30左右即可,李延熙把破纪录主要归功于场上的热烈气氛,以及朱书靖高水平的竞争。

22、下面这副对联有明显对仗不工整的地方,在不改动字句的前提下,请适当调整下联词语顺序,使上下联对仗工整,合乎对联的要求。

请将修改的下联写在后面横线上。

(4分)

上联:

拳打南山猛虎

下联:

蛟龙脚踢北海

第三四单元考试卷答案

一、选择题(24分,每小题3分)

1、D(攒cuán)

2、A(B引吭高歌C阴谋诡计D隐秘)

3、A(改建、扩建复合顺序,令人瞩目与为重复)

4、C(A“深入浅出”指内容,不能指形式。

B“临渊羡鱼”比喻虽有欲望,却无实际行动,仍不能如愿以偿;此处使用不妥。

D“相濡以沫”比喻一家人同在困难的处境里,用微薄的力量互相帮助,延续生命)

5、C(新闻结构主要是由标题、导语、主体、背景和结尾构成)

6、C(A讽刺国民政府不仅不为民,反而成为刽子手B突出她的和蔼善良D写作原因是三个必要)

7、D(主副颠倒)

8、C(通过记事,实则写人)

二、名著

9、B(不是品德低劣的小人,而是普通人)(5分)

10、D(正当他即将抓住船桅时,一阵大浪把他俩都淹没了。

)(5分)

三、课内阅读

《刘和珍》:

11、略(4分)

12、

(1)一方面,他们是为国家和民族的前途,人民的悲惨命运而哀痛的人;另一方面,他们又是以勇往直前、奋斗、献身为最大的幸福的人。

(4分)

(2)一种是“出离愤怒”、陷于极度悲痛的“沉默”,“于无声处听惊雷”,预示着革命暴风雨即将来临之前的“沉默”;一种是逆来顺受,真正“默无声息”,不敢反抗,走向灭亡的“沉默”。

作者怀着最大的愤怒,发出最有力的号召,启示人们:

事情已经到了尽头,对中外反动派说什么话也没有用,必须起来和凶残的敌人作殊死的斗争。

(6分)

13、第一个“必要”,说的是悼念遇害者刘,奉献作者最大的哀痛和尊敬,控诉段府的暴行,痛斥走狗文人的阴险论调;第二个“必要”,则是为了唤醒“庸人”,让人们牢记这笔血债。

两次强调“必要”,突出了写作动机,旗帜鲜明地表达了作者的爱憎。

(6分)

《奥斯维辛》:

14、从侧面说明了集中营的恐怖、是任何心智健全的人所无法想象的,纳粹法西斯的暴行惨绝人寰、令人发指。

(4分)

15、采用了对比反衬的手法,怒放的雏菊象征了顽强的生命力,它生长在代表死亡和戕害生命的“毒气室和焚尸炉的废墟”上,形成鲜明反差,揭露了法西斯残害生命的暴行,也说明生命不会被彻底击垮,正义必将战胜邪恶。

(6分)

16、第④段介绍奥斯维辛的地理位置,第⑤段介绍奥斯维辛的可怕历史(或者纳粹在奥斯维辛的罪行)。

点明了新闻事实的意义所在,增加了历史的沧桑感和厚重感(6分)

四、课外阅读

17.A我喜欢灯笼红的味道,曾祖母为我掏灯笼红的往事很能体现她对我的慈爱;B灯笼红的瓜瓤又红又甜,和曾祖母灵秀甜美的心灵一样,将两者联系起来,能够更生动形象地衬托出曾祖母心灵的美好。

(4分)

18.A矮小,面孔焦黑布满皱纹;B年轻时,性子刚烈;C晚年异常温厚,心灵灵秀甜美,性灵隽永仁慈。

(6分)

19.A生动地写出了曾祖母急于为我掏香瓜的一系列动作和热切的心理,B体现了她对我的疼爱。

(4分)

20.A“我”与曾祖母感情深厚,至今还对她留有鲜活的记忆。

B曾祖母对“我”影响深远。

C这影响有物质层面上的关心,更有精神层面上的滋养。

(6分)

五、语用

21、李延熙打破尘封28年的三级跳全国纪录(6分)

22、脚踢北海蛟龙(4分)