浙江省嘉兴市届高三教学测试语文试题一.docx

《浙江省嘉兴市届高三教学测试语文试题一.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省嘉兴市届高三教学测试语文试题一.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

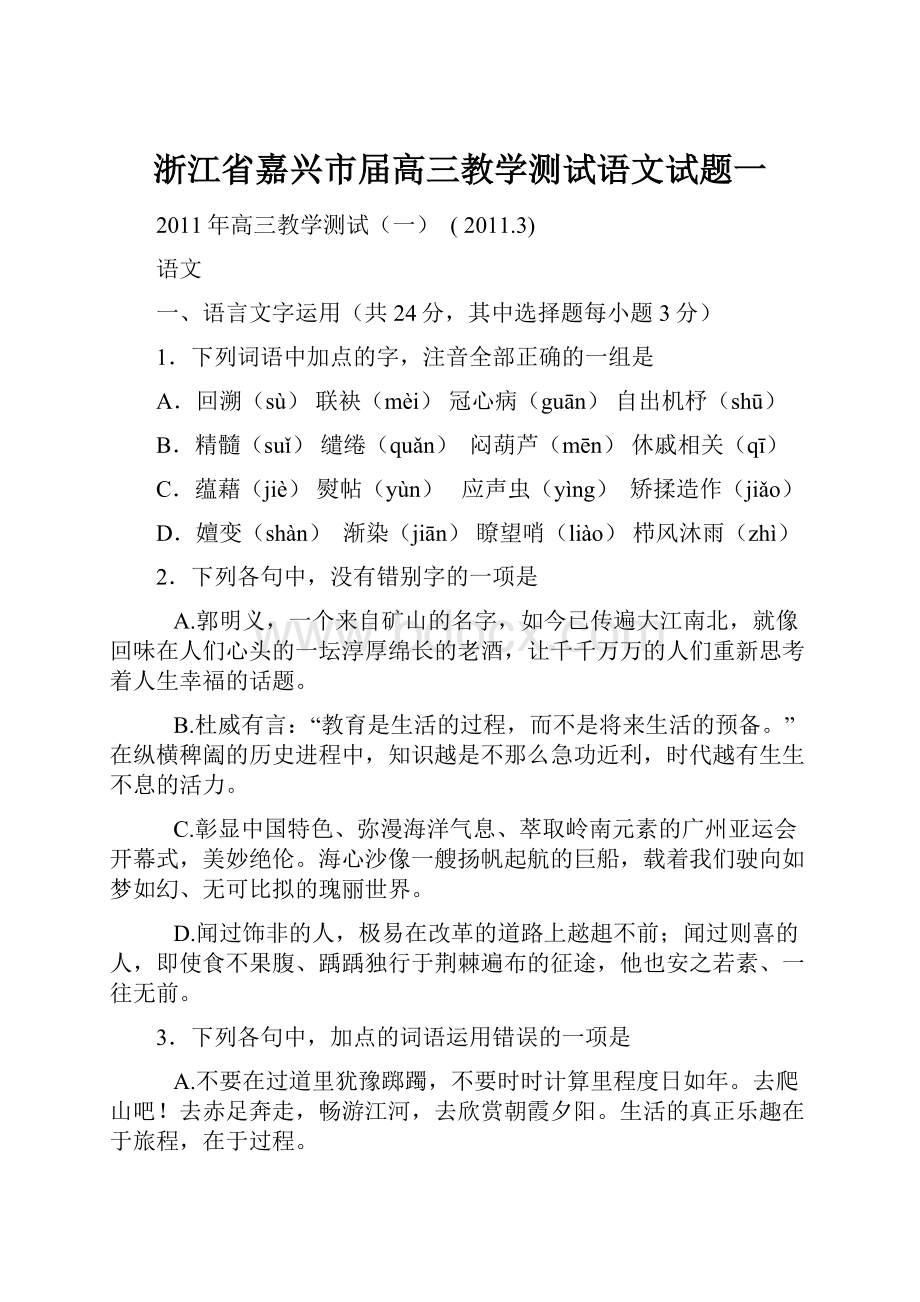

浙江省嘉兴市届高三教学测试语文试题一

2011年高三教学测试

(一) ( 2011.3)

语文

一、语言文字运用(共24分,其中选择题每小题3分)

1.下列词语中加点的字,注音全部正确的一组是

A.回溯(sù)联袂(mèi)冠心病(guān)自出机杼(shū)

B.精髓(suǐ)缱绻(quǎn)闷葫芦(mēn)休戚相关(qī)

C.蕴藉(jiè)熨帖(yùn)应声虫(yìng)矫揉造作(jiǎo)

D.嬗变(shàn)渐染(jiān)瞭望哨(liào)栉风沐雨(zhì)

2.下列各句中,没有错别字的一项是

A.郭明义,一个来自矿山的名字,如今已传遍大江南北,就像回味在人们心头的一坛淳厚绵长的老酒,让千千万万的人们重新思考着人生幸福的话题。

B.杜威有言:

“教育是生活的过程,而不是将来生活的预备。

”在纵横稗阖的历史进程中,知识越是不那么急功近利,时代越有生生不息的活力。

C.彰显中国特色、弥漫海洋气息、萃取岭南元素的广州亚运会开幕式,美妙绝伦。

海心沙像一艘扬帆起航的巨船,载着我们驶向如梦如幻、无可比拟的瑰丽世界。

D.闻过饰非的人,极易在改革的道路上趑趄不前;闻过则喜的人,即使食不果腹、踽踽独行于荆棘遍布的征途,他也安之若素、一往无前。

3.下列各句中,加点的词语运用错误的一项是

A.不要在过道里犹豫踯躅,不要时时计算里程度日如年。

去爬山吧!

去赤足奔走,畅游江河,去欣赏朝霞夕阳。

生活的真正乐趣在于旅程,在于过程。

B.《围城》算不上畅销书,但它以其特立独行的语言、生动细致的描写和刻画入微的细节,以及对人生世态的深刻解读,毫无疑问地成为一部有分量的小说。

.

C.一个人一旦有了官位,许多“朋友”就会纷至沓来。

稍有不慎,就会迷失方向。

因此领导干部一定要“慎交友”、“距离交友”,做到“君子之交淡如水”。

D.简阳市长段成武被处分、调离市长岗位,一周后却摇身变为资阳市财政局局长。

这一波三折的任免,让人感叹权力变换的波谲云诡,却让人感受不到权责对等的理性与严肃。

4.下列各句中,没有语病的一项是

A.人们已经越来越意识到,体育本身的价值并不只是通过为国家、为组织获取成绩来体现的,通过体育满足人在自身价值实践上的需求,才是体育最重要的价值所在。

B.面对一段情景交融的文字,老师要引导学生自己去细细品读,让学生设身处地领略语言文字所描绘的生动形象、丰富情感,从而启迪心灵、陶冶性情。

2011年高三教学测试

(一)语文试卷 第1页(共8页)

C.2010上海世博会,吸引了来自世界各地慕名而来的朋友,是共创文明的交流盛会,更是浓缩世界文明和精华的盛会,那些梦幻般的展观将永远留在中国人民和世界人民记忆中。

D.深化医药卫生体制改革要从我国国情出发,借鉴国际有益经验,着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

5.概括下面这段文字的主要内容。

(不超过50字)(3分)

读书的特别之处在于,印刷文字只是纸上的黑色标记,必须经过熟练读者的破译才能具有相应的意义。

虽然熟练读者瞬间就能完成破译工作,但是把印刷文字翻译成脑海中的意象是一套令人惊讶的复杂程序。

这一过程所需要的想象力跟其他脑力活动所要求的任何能力都不同。

▲

6.如今写微博已成为人们表达交流的快捷平台。

有朋友在微博中表达了自己对古典诗词的

见解,请你仿照下面的例句,就山水诗(或田园诗、或送别诗)做仿写,谈谈你对古典诗词

的认识。

要求句式相同,字数相等。

(4分)

例句:

边塞诗是大漠沙场的一弯冷月,奇瑰而雄健,黄沙、雪峰、烽火、弓刀,豪情填膺。

仿写:

诗是 ▲

7.下面是一幅图片。

(1)请你为这幅图片拟一个标题,要求;运用一种修辞手法,不超过10个字。

(2)写一段不少于30字的评论文字。

(5分)

南昌市红谷滩新区某商品房建筑工地,华丽的高大建筑旁,几个农民工正在“午休”。

▲

二、现代文阅读(共29分,其中选择题每小题3分)

(一)阅读下面的文字,完成8-10题。

(12分)

当语言死亡时

语言濒危是一种全球现象。

根据联合国教科文组织最新发布的世界濒危语言图谱可知,全世界大约有7000种语言,其中-半以上的语言将在2l世纪消亡,80%~90%则在未来的200年内灭绝。

相比之下,动植物的灭绝速度要慢得多。

2011年高三教学测试

(一)语文试卷 第2页(共8页)

语言的消亡速度远远超出人们的想象一一平均每隔两个星期就会有一种语言消失,而且悄无声息。

中国虽然不在语言濒危的热点地带,但中国社会科学院民族学与人类学研究所的黄成龙博士介绍说,中国有129种语言,其中一半以上的活力都很低,至少二三十种语言处于濒危状态,比如云南的阿奴语、东北的赫哲语,新疆的塔塔语、甘肃的裕固语、中部的土家语等。

语言的生命力在于代际的传承,而不在于使用它的人数。

小的语言可以很有活力,大的语言也可以很脆弱。

比如中国有1000万满族人,但会说满语的人如今只剩下100多人,随着最后一批会说满语的老人的死去,满语将彻底死亡。

也许它的书面语言还会继续存在,但没有了代际的传承,它只是一个无意义的空壳。

美国语言学家哈里森教授说:

“想象一下,如果无缘无故的,鲸要灭绝了,或者金字塔要倒塌了,亚马孙森林被砍伐,人们会非常气愤,并且想尽办法去阻止,因为那些是人类共同的遗产,是肉眼可见的。

语言是更加古老、复杂、精细的人类财富,每一种语言都是一个结构独特的思想世界,反映了一种独特的人类存在方式。

每种语言都有无限的表达可能性、无限的搭配可能性,它们的词汇、发音系统和语法,以精妙的结构组合起来,比我们用双手建造的任何建筑更伟大。

”

语言的死亡通常有两种方式:

第一,说这种语言的人消失了;第二,说这种语言的人放弃了自己的母语,转而使用另一种语言。

过去200年间,语言最大的破坏者是殖民主义,欧洲殖民者在澳大利亚消灭了150多种土著语言,在北美扫荡了300多种语言;现在则是全球化,经济和社会的压力逼迫人们从村庄搬到城市,他们的母语时时处在强势语言的压制之下。

在谈到语言优劣的问题时,哈里森说:

“没有一种语言能垄断人类的所有表达,任何一个学过两种语言的人都知道,两种语言之间,总有一些东西是不可翻译的,某些概念,某些关于世界的思考方式,在翻译的过程中,你会感到一种沟壑,或者遗失。

”

根据他的统计,世界80%的人口讲83种主要语言,剩下的60OO多种语言,绝大多数从未有过文字记载,没有字典,没有书,你在任何图书馆或者数据库里都找不到有关它们的资料。

一切信息只储存在人们的记忆里,因此尤其脆弱。

当我们失去一种语言时,同时也失去了这种语言中所包含的若干个世纪以来关于时间、季节、天文、地理、海洋生物、医学、植物、历史、神话、音乐,以及种种日常事务的知识和思考,哈里森教授把这些统称为“人类知识库”。

过去500年的时间里,玻利维亚的kallawaya土著将数千种药用植物的知识内嵌在一种神秘的语言中,只能在父子之间代代相传。

这些知识难道不能被翻译成英文,融汇到一个单一语言的知识库里吗?

“当然可以,但语言是一种结构化的信息组织形式。

语言就像树一样,当人们转移到另一种语言时,原先那棵树的结构就塌了。

”

美国人类学家玛格利特·米德,在去世之前谈到她对于这个世界最大的忧虑:

“我们的世界将被冲击成同一的、没有任何色彩的地方。

人类的全部想象可能要被囚禁在单一的智力和精神形态里。

”或许,语言的死亡,最可怕的不在于损失多少历史、文化或者物种的知识,

2011年高三教学测试

(一)语文试卷 第3页(共8页)

而是我们在某一个早晨醒来时,甚至不记得这个世界曾经有过不一样的可能性。

(选自《读者》2010年第2期,作者陈赛,有删改)

8.下列有关“语言濒危”的说明不正确的一项是

A.语言濒危是一种全球现象。

根据联合国教科文组织最新发布的世界濒危语言图谱可知,语言的灭绝速度比动植物的灭绝速度快得多。

B.目前,语言的消亡速度大大超出了人们的想象,每两个星期之后就至少有一种语言会悄无声息地从人们的视野中消失。

C.中国的129种语言中,有一半以上的语言活力很低,有超过二十种的语言处于濒危状态,云南的阿奴语、新疆的塔塔语就在其列。

D.说某种语言的人日益减少,或者说某种语言的人大都开始放弃自己的母语,转而使用另一种语言,这都是某种语言濒危的信号。

9.下列对原文内容的概括和分析正确的一项是

A.一旦失去了代际的传承,一种语言的书面语言即使还会继续存在,但其实它已经变成一个毫无意义的空壳了。

B.考察一种语言的生命力,考察这种语言在代际传承方面的状况固然重要,但更重要的则是考察说这种语言的人口总量。

C.美国人类学家玛格利特·米德曾谈到她对当今世畀最大的忧虑,就是我们的世界已经被冲击成同一的、没有任何色彩的地方了。

D.其实,对于人类而言,只要人们不忘记这个世界曾经有过的不一样,那么,无论损失多少历史、文化或者物种都不可怕。

, =

10.语言消亡产生的后果是什么?

请根据文意加以概括。

(3分)

▲

(二)阅读下面的文字,完成11-15题。

(20分)

雪化一化,就有路了

张抗抗

每年下第一场雪的日子,我总会想起多年前,一个雪天的经历。

那些日子我始终被一件事情烦恼着。

烦恼的起因似乎是为了一些闲言碎语。

那时我初涉文坛,很容易被那些谣言困扰,情绪很波动就犹如裂空而出、横无边际的闪电。

当事情渐渐平息下来时,我偶尔听说某某人在其中做了手脚,心里顿时对此人充满了愤懑和恼恨。

我发誓要当面去质问她,为什么要这样伤害我。

2011年高三教学测试

(一)语文试卷 第4页(共8页)

很快便有了一个机会。

我出差去某地,恰好要路过那人所在的城市。

我向朋友要来了她的地址,决定在那个城市作短暂的停留,突然出现在她家门口,义正词严地指责、声讨她,然后同她拜拜,乘坐下一班火车拂袖而去。

到达那个城市已是傍晚时分。

当我走出车站时,发现空中已飘起了雪花。

那场雪似乎来得很猛。

雪烟横飞,疾速而强劲。

我看着地址打听路线,乘坐了几站电车,下车时,只见马路边的屋顶和场面上已是厚厚一层白雪。

天色很快暗了下来,昏黄的路灯照着银色的雪地,四周的街道和房屋笼罩在一片暗淡迷茫的雪色中。

完全陌生的街名和异样的口音,令我不知自己置身何处。

我有些发懵,心生胆怯和疑惑。

但我只能继续往前走,去寻找那个记录在怨恨的纸条上的地址。

雪下得越来越大,风也越发凛冽,雪片围绕着我扑腾旋转,密集的雪沫子刮得我睁不开眼,四下皆白,分不清天上地下,只是混混沌沌跌跌撞撞地朝前走着。

没有伞,头巾早已沾湿了,肩上的背包也渐渐滞重,额头上被热气融化的雪水,顺着面颊流淌下来……

街上几乎已没有行人。

我试着来回走了—会儿,可是风雪中既寻不见街牌也看不见门牌号码。

那时我才发现,自己一定是迷路了。

就在那个时候,我看见了街边上一间简陋的平房窗口,露出一线微弱的灯光。

我涨红着愤怒而疲倦的脸,高呼了那家人的房门。

门开了,灯光的暗影中,站着一位上了年纪的老妇,她接过我那张写着地址的纸条,眯着眼将那纸条举在灯下看了看,又低头仔细地打量着我,说:

“那地方太难找,跟你说不明白,还是我领你去吧!

”不容我谢绝,她已经跨出门槛,踩在了雪地里。

“这大雪天儿出门,定是有要紧事吧?

”她回过头大声喊。

我含糊地应了一声。

“你是去看望病人吧?

看把你累的急的!

是亲戚?

朋友?

”她放慢了脚步,一边拍掸着肩上的雪花,等着我。

我心里咯噔一下。

亲戚?

朋友?

病人?

……我沉默着,无言以对。

我怎能对她实言相告,自已其实是去找一个“仇人”兴师问罪的!

似乎就在那一刻,我忽然对自己此行的目的和意义,恍恍惚惚地发生了一丝怀疑和动摇。

我不知道自己来这个城市干什么,甚至也不知道我要去寻找的那个人究竟是谁。

那个人隐没在漫天飘飞的雪花中,随风逐流而去,只不过应和着恶劣天气中雷电偶尔的喧嚣,也许出于无知,也许出于一时的利益之需,那也许真的是一个需要救治而不是鞭笞的“病人”呢!

脚底突然在一个雪窝里滑了一下,大娘一把将我拽住。

“这该死的雪,真讨厌……”我忍不住嘟哝.

“不碍事,不碍事,就快到了。

”她说,“前面那个电线杆子右拐,再往前数三个门就是。

”

“大娘,请回吧,这回我认得路了……”我说着,声音忽然就暗哑了。

她又重复指点了一遍,便转身往回走。

刚走几步,又回过头,大声说;“不碍事,明儿太阳出来,这雪化一化,就有路了!

”

那个苍老的声音,被纷扬的雪花托起,在空荡荡的小街上蹒跚。

我在雪地上久久伫立,任雪花落满我的双肩、遮盖我的眼帘;任寒风吹打我的脸庞、掀起我的衣襟。

湿重的背包、鞋和围巾似乎一下子失去了分量,连同我此前沉郁的大脑和满腹怒气的心思……

2011年高三教学测试

(一)语文试卷第5页(共8页)

雪化一化,就有路了一一那么,就把冷雪交给阳光去处理。

雪不能永远覆盖道路,因为路属于自己的脚。

……

那个风雪之夜,当我终于站在那费尽周折才到达的门牌下面时,我已经全然没有了跳下火车时那种激愤的心情。

我在那个破旧的大杂院门口平静地站了一会儿,轻轻将那张被雪水洇湿揉皱的纸条撕碎,然后慢慢朝火车站方向走去。

(有删改)

11.听到老妇的问话,为什么“我心里咯噔了一下”?

(2分)

12.文中画横线的“雪不能永远覆盖道路,因为路属于自己的脚”这句话有什么深刻含意?

请结合全文加以解释。

(4分)

13.简要赏析文章标题“雪化一化,就有路了”的妙处。

(4分)

14.结合全文,谈谈你对老妇和“我”的认识。

(4分).

15.写景是为了抒情寓理。

请举例赏析文中雪景描写的作用。

(6分)

三、古代诗文阅读(共37分,其中选择题每小题3分)1

(一)阅读下面的文言文,完成16-20题。

(18分)

宗测字敬微,南阳人,宋征士炳孙也。

世居江陵。

测少静退,不乐人间。

叹曰:

“家

贫亲老,不择官而仕,先哲以为美谈,余窃有惑。

诚不能潜感地金,冥致江鲤,但当用

天道,分地利。

孰能食人厚禄,忧人重事乎?

”

州举秀才,主簿,不就。

骠骑豫章王征为参军,测答府召云:

“何为谬伤海鸟,横斤

山木?

”母丧,身负土植松柏。

豫章王复遣书请之,辟为参军。

测答曰:

“性同鳞羽爱止

山壑眷恋松筠轻迷人路纵宕岩流有若狂者忽不知老至而今鬓已白岂容课虚责有限鱼慕鸟哉”永明三年,诏征太子舍人,不就。

欲游名山,乃写祖炳所画《尚子平图》于壁上。

测长子宦在京师,知父此旨,便求禄还

为南郡丞,付以家事。

刺史安陆王子敬、长史刘寅以下皆赠送之,测无所受。

赍《老子》

《庄子》二书自随。

子孙拜辞悲泣,测长啸不视,遂往庐山,止祖炳旧宅。

鱼复侯子响为江州,厚遣赠遗。

测日:

“少有狂疾,寻山采药,远来至此。

量腹而进

松术,度形而衣薜萝,淡然已足,岂容当此横施!

”子响命驾造之,测避不见。

后子响不

告而来,奄至所住,测不得已,巾褐对之,竟不交言,子响不悦而退。

尚书令王俭饷测

蒲褥。

顷之,测送弟丧还西,仍留旧宅永业寺,绝宾友,唯与同志庾易、刘虬、宗人尚之

等往来讲说。

刺史随王子隆至镇,遣别驾宗哲致劳问,测笑曰:

‘贵贱理隔,何以及此。

”

竟不答。

建武二年,征为司徒主簿,不就,卒。

(选自《南齐书》,有删改)

16.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是

A.州举秀才,主簿,不就就:

就任

B.岂容课虚责有课:

督促

C.子响命驾造之造:

来到

D.子响不告而来,奄至所住奄:

久留

2011年高三教学测试

(一)语文试卷第6页(共8页)

17.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是

A.何为谬伤海鸟,横斤山木是社稷之臣也,何以伐为

B.顷之,测送弟丧还西由此言之,勇怯,势也

C.求禄还为南郡丞,付以家事醉则更相枕以卧

D.唯与同志庾易……等往来讲说则物与我皆无尽也

18.下列对原文有关内容的赏析,不正确的一项是

A.宗测年轻时就不喜欢追求功名利禄,他认为,如果自己没有能力去改变这个世界,就不应该去追求功名利禄。

B.宗测看不起出仕做官这条世人都走的路,所以骠骑豫章王征召他为参军,他不去;连皇帝下诏征他为太子舍人,他都没有就任。

C.宗测决定隐居,朋友送给他东西,他一概不收,离家时随身只带《老子》《庄子》两本书,但尚书令王俭赠给他草编的褥子,他却欣然收下了。

D.宗测归隐山林后,只和有共同隐逸志愿的人庾易、刘虬、宗人尚之等来往,如果有官吏去造访他,他就以贫贱有别而拒绝理睬造访者。

19.用“/”给文中画波浪线的部分断句。

(3分)

性同鳞羽爱止山壑眷恋松筠轻迷人路纵宕岩流有若狂者忽不知老至而今鬓已白岂容课虚责有限鱼慕鸟哉

20.把文中画线的句子译成现代汉语。

(6分)

(1)孰能食人厚禄,忧人重事乎?

(3分)

(2)测不得已,巾褐对之,竟不交言,子响不悦而退。

(3分)

(二)阅读下面这首诗歌,完成21-22题。

(7分)

《咏怀八十二首》(其一)

(魏)阮籍

夜中不能寐,起坐弹鸣琴。

薄帷鉴明月,清风吹我襟。

孤鸿号外野,翔乌鸣北林。

徘徊将何见,忧思独伤心。

21.本诗通过描写等意象(至少三个)渲染了的意境。

(2分)

22.诗歌运用了什么表现手法来表现题旨?

请结合全诗作具体分析。

(5分)

2011年高三教学测试

(一)语文试卷第7页(共8页)

(三)阅读甲、乙两则文字,完成23-24题。

(6分)

甲

子曰:

“不得中行而与之,必也狂狷乎!

狂者进取,狷者有所不为也。

”(13.21)

有子曰:

“礼之用,和为贵。

先王之道,斯为美,小大由之。

有所不行:

知和而和,不以礼节之,亦不可行也。

”(1.12)

23.

(1)孔子认为应该与什么样的人交往?

为什么?

(2分)

(2)简要分析“礼之用,和为贵”“有所不行:

知和而和,不以礼节之,亦不可行也”中体现的儒家思想。

(2分)

乙

中庸是孔子和儒家的重要思想,作为一种道德观念,这是孔子和儒家尤为提倡的。

中庸,即以中为用、取用其中的意思。

指在生活中不走极端,凡事处处折中调和。

只有这样做才符合儒家的中庸思想。

24.上面这段文字对儒家“中庸”思想的理解是否正确,请简要说明理由。

(2分)

(四)古诗文默写。

(6分)

25.补写出下列名篇名句的空缺部分。

(只选3小题)(6分)

(1)故木受绳则直,▲,▲,则知明而行无过矣。

(荀子《劝学》)

(2)冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

▲,▲。

(白居易《琵琶行》)

(3)举酒属客,▲,▲。

(苏轼《赤壁赋》)

(4)质胜文则野,文胜质则史。

▲,▲。

(《论语》)

(5)叶上初阳干宿雨,▲,▲。

(周邦彦《苏幕遮》)

四、作文(60分)

26.阅读下面的文字,根据要求作文。

比尔·盖茨读大三时主动休学创办微软公司,直至2007年才领到母校哈佛大学的毕业证书,其在毕业典礼上的演讲中有这样一段话:

“但是,人类最大的进步并不来自于这些发现,而是来自于那些有助于减少人类不平等的发现。

不管通过何种手段——民主制度、健全的公共教育体系、高质量的医疗保健,还是广泛的经济机会——减少不平等始终是人类最大的成就。

”

请根据你对比尔·盖茨演讲内容的理解,写一篇文章。

你可以讲述故事,抒发情感,也可以发表见解。

【注意】①角度自选,立意自定,题目自拟。

②除诗歌外,文体不限。

③不少于800字。

④不得抄袭。

2011年高三教学测试

(一)语文试卷第8页(共8页)

2011年高三教学测试

(一)

语文试卷参考答案(2011.3)

1.D。

解析:

(A自出机杼,“杼”应读“zhù”。

B闷葫芦,“闷”应读“mèn”。

C 熨帖,“熨”应读“yù”。

)

2.C。

【解析:

A“淳厚”应为“醇厚”。

“淳厚”,淳朴。

“醇厚”:

(气味、滋味等)纯正浓厚。

见《现汉》219、220页。

B“纵横稗阖”应为“纵横捭阖”。

D“闻过饰非”应为“文过饰非”。

】

3.B。

(B项特立独行:

指有独特的见解和操守,不随波逐流。

用错对象。

A项“踯躅”:

在一个地方来回地走。

符合文意。

C项“君子之交淡如水”指贤者之间的交情,平淡如水,不尚虚华。

符合文意。

D项“波谲云诡”,形容房屋建筑形式就像云彩和波浪那样千姿百态。

后多用来形容事态或文笔变幻莫测。

符合文意。

)

4.A。

(B搭配不当,“丰富情感”不能“描绘”,可在“丰富情感”前加“抒发的”;C语意重复,删“慕名而来”。

D成分残缺,应为“着眼于……的目标”。

)

5.(3分)参考答案:

读书的特别之处在于读者对文字的破译,而其所需要的想象力跟其他脑力活动所要求的任何能力都不同。

(答对1点得1分,答对2点且不超过50字得3分。

)

6.(4分)参考答案:

山水诗是乡村牧童的一支短笛(1分),清新而优雅(1分),绿林、青山、落日、孤烟(1分),尽收眼底(1分)。

7.(5分)参考答案:

⑴繁华与梦。

(2分。

内容1分,修辞1分)

⑵(3分。

评论内容应涉及两个方面:

农民工为城市的发展繁荣做出的贡献;社会应关注农民工的生存需要,帮助他们实现自己的梦想。

评分标准:

只有第1点内容,只能得1分;只有第2点内容,可得2分。

两点内容都有,可得3分)

8.B。

(B项,“每两个星期之后就至少有一种语言会悄无声息地从人们的视野中消失”错,原文是说“平均每隔两个星期就会有一种语言消失”。

)

9.A。

(B项“更重要的则是考察说这种语言的人口总量”错,依据原文可知,“语言的生命力在于代际的传承,而不在于使用它的人数”。

C项“已经被冲击成”错,将或然变成了已然,原文是“将被冲击成”。

D项“无论损失多少历史、文化或者物种都不可怕”错,原文是“或许,语言的死亡,最可怕的不在于损失多少历史、文化或者物种的知识”,原文并未说其不可怕,而是说其不是最可怕的。

)

10.(3分)

(1)语言中所包含的各种“人类知识”随着语言的消亡而消失。

(2)语言的消亡将使世界变成单一的没有色彩的地方,将对文化的多元性造成极大的冲击。

(答对一点得1分,答对两点得3分)

11.(2分)“我”忽然认识到,自己在风雪天急切要找“仇人”兴师问罪的做法,是受了极端狭隘心理的驱使。

12.(4分)①要学会用宽容去化解人与人之间的嫌怨;②只要自己努力去做,一切嫌怨都能被化解;③懂得宽容的心灵会使生活的天地变得开阔。

(答出一点得1分,答出两点得3分,答出三点得4分。

)

13.(4分)①意涉双关,字面义是说雪化后被覆盖的道路就会重新出现,隐含义是说人与人之间的嫌怨一旦消除,心灵就会相通,生活的天地就会变得开阔;②平中见奇,引人思索,给人启迪。

(每个要点2分)

14.(4分)老妇:

热情质朴,乐于助人,内心世界充满了关爱的温情。

“我”:

先是有狭隘的报复心理,后受到老妇的感染,认识到自己的不足,懂得并学会了宽容。

(每个要点2分)

15.(6分)参考答案:

“雪下得越来越大,风也越发凛冽,雪片围绕着我扑腾旋转,密集的雪沫子刮得我睁不开眼。

四下皆白,分不清天上地下,只是混混沌沌跌跌撞撞地朝前走着。

肩上的背包渐渐滞重,额头上被热气融化的雪水,顺着面颊流淌下来……那个人隐没在漫天飘飞的雪花中,随风而去,只不过应和着恶劣天气中雷电偶尔地喧嚣”,(举例1分)此几处的“雪”既是环境背景(1分),又是作者内心情感起伏变化的外显象征(1分);它既是悟理的“境”(1分),又是理的本身(1分)。

从我冒着风雪去找仇人“兴师问罪”,到“雪化一化,就有路了”,作者在文中所传达出的这份对生命表达的真诚与温暖在“风雪”的形象烘托下,更显得自然流畅、内蕴深厚(1分)。

16.答案:

D。

(D项,“奄”意为“