第一单元教案.docx

《第一单元教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第一单元教案.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

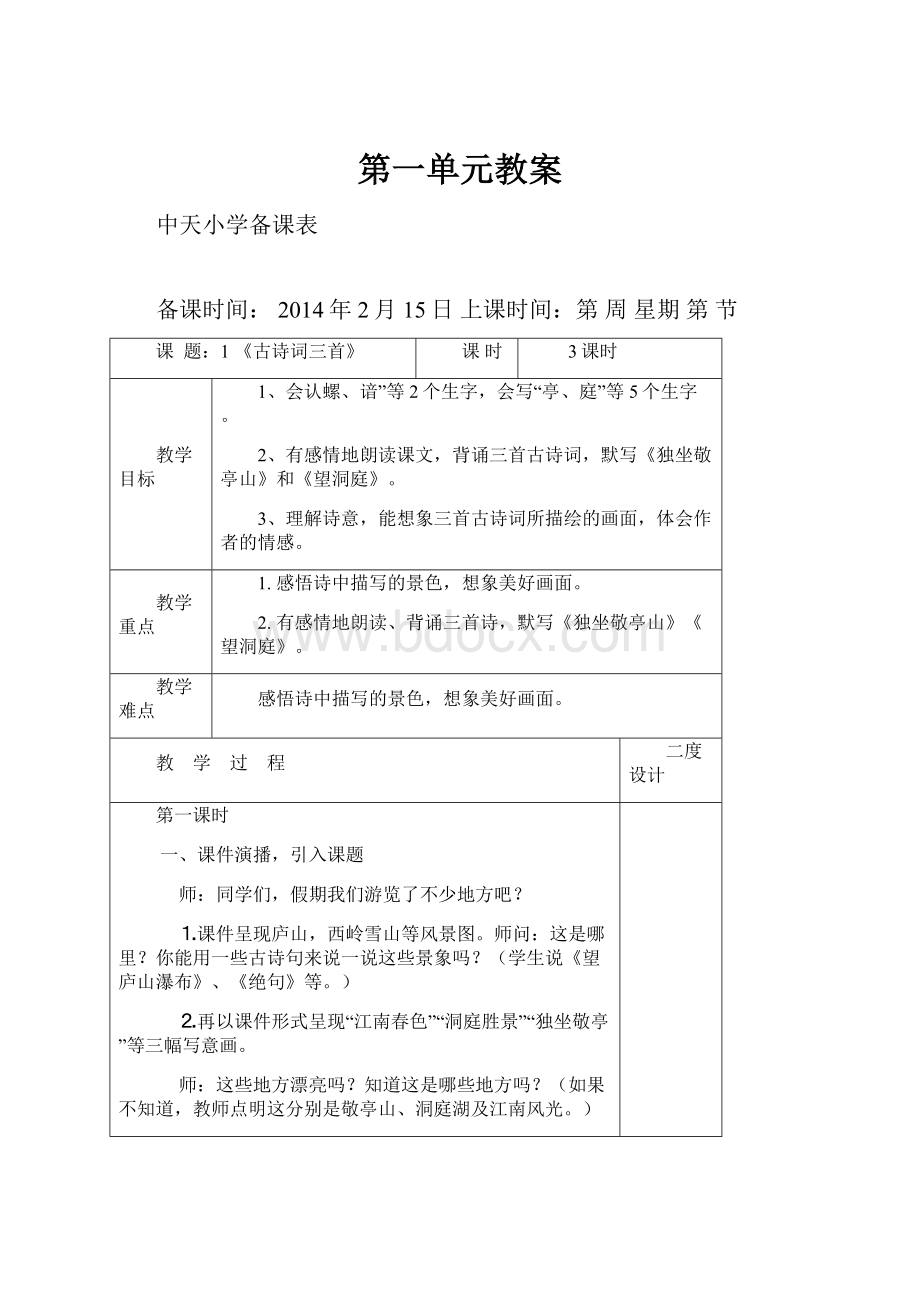

第一单元教案

中天小学备课表

备课时间:

2014年2月15日上课时间:

第周星期第节

课 题:

1《古诗词三首》

课时

3课时

教学目标

1、会认螺、谙”等2个生字,会写“亭、庭”等5个生字。

2、有感情地朗读课文,背诵三首古诗词,默写《独坐敬亭山》和《望洞庭》。

3、理解诗意,能想象三首古诗词所描绘的画面,体会作者的情感。

教学重点

1.感悟诗中描写的景色,想象美好画面。

2.有感情地朗读、背诵三首诗,默写《独坐敬亭山》《望洞庭》。

教学难点

感悟诗中描写的景色,想象美好画面。

教 学 过 程

二度设计

第一课时

一、课件演播,引入课题

师:

同学们,假期我们游览了不少地方吧?

⒈课件呈现庐山,西岭雪山等风景图。

师问:

这是哪里?

你能用一些古诗句来说一说这些景象吗?

(学生说《望庐山瀑布》、《绝句》等。

)

⒉再以课件形式呈现“江南春色”“洞庭胜景”“独坐敬亭”等三幅写意画。

师:

这些地方漂亮吗?

知道这是哪些地方吗?

(如果不知道,教师点明这分别是敬亭山、洞庭湖及江南风光。

)

师:

现在我们就去领略这些美丽的风光吧!

翻书读1课《古诗词三首》。

(师板书课题“1.古诗词三首”)

二、借助注释,自读明义

师:

我们今天先学习第一首诗《独坐敬亭山》。

⒈简介作者及敬亭山。

我们今天学习的是唐代诗人李白的诗。

亭,读tíng,我们学过的“停”去掉“亻”即是这个字。

这个字常见于亭子的名称上,如爱晚亭、醉翁亭等。

敬亭山,在今天的安徽省宣州市北5公里,山高286米。

⒉教师范读古诗,生试读正音,再流利朗读。

3.学生借助注释,初步了解诗句意思。

4.交流:

(1)学了古诗,你明白了哪些内容?

(2)你还有哪些内容不明白?

提出来讨论。

三、介绍背景,探究其义

1.教师介绍李白作诗背景。

(这首诗是李白于天宝十二年(公元753年)秋游安徽省宣州时所作。

当年,诗人被迫离开长安已整整十年,世态炎凉,长期的漂泊生活使他饱尝了人间辛酸的滋味,孤寂之感倍生。

)

2.再读古诗,自问互问。

师:

通过介绍,大家再读古诗,看有什么新的体会或疑问。

3.全班再读,教师追问。

(1)“独”坐是“谁”独坐?

(2)读诗,仔细体会,诗人独坐敬亭山,看到些什么?

诗人听到些什么?

会想到些什么?

(3)本来,还有众多鸟相伴;本来,还有一朵孤云为伍,但是现在它们都离我而去,作者想了些什么呢?

这两句话与题目的哪个字呼应呢?

(4)“相看”是相互看。

明明只有诗人一个人在敬亭山,谁和他相互看呢,这里你读懂了些什么?

生试读“相看两不厌,只有敬亭山”,你觉得应该把哪些词语重读才能体现出作者的情感。

(只有)

四、诵读尝试,背诵默写

1.通过探究,我们明白了诗意诗境,你头脑中有一幅什么样的图画呢?

(什么样的人,什么样的景,什么样的情?

)能不能试着读一读,用你的声音的快慢、轻重来塑造这些画面?

2.试读后,用铅笔在重读的字词下划“Δ”,在长音后划“/”,再读给同桌听。

3.全班交流,教师点拨(学生擦掉自己用铅笔标注的错误记号,再用钢笔把正确的重音、长音标示出来)。

学生作标记后再诵读。

4.背诵古诗,默写古诗。

第二课时

一、简介洞庭,引入课题

1.齐背《独坐敬亭山》,这首诗写景也写情;看《望洞庭》,又写了什么景什么情呢?

揭示课题并板书《望洞庭》。

2.介绍洞庭湖。

二、初读正音,多读明义

1.学生初读古诗。

“螺”,常见有田螺、海螺等;“庭”“潭”“螺”都是形声字,“庭”的中的“廴”,要注意“横折折撇”和“平捺”的笔势。

2.再读古诗,借助注释初步理解诗句。

“和”,和谐。

水天一色,和谐漂亮。

青螺,这里形容洞庭湖中的君山像“螺”的形状,因为“君山”上树木葱茏,故称“青螺”。

3.互读古诗,相互交流。

同桌互说对诗句的理解,不明白的互相问询。

三、再读古诗,启发想象,释疑解难,深化理解

师:

读古诗要会悟,而悟来源于多读多问多想象。

1.读古诗,想象画面:

你头脑中有哪些美丽的图画?

边读古诗,边想象,再说说头脑中的画面。

2.教师提出下列问题,分组讨论交流。

(1)望洞庭能改为“看洞庭”吗?

(2)“和”是和谐的意思。

你头脑中,怎样的“湖光秋月”画面才“两相和”呢?

(3)古代“镜”是由铜磨平而成的。

“镜未磨”是一种什么景象?

(“有微波”,湖不是绝对的平,有粼粼波纹的景象)。

这与“潭面无风”有矛盾吗?

(4)“翠”是什么颜色?

山“翠”易懂,水“翠”是怎么回事呢?

(5)“白银盘”指什么?

这里的湖水“白”,与前面的水“翠”有矛盾吗?

(6)文中几处用了比喻手法?

末句改为“君山好像一青螺”似乎更清楚,这样改行吗?

3.全班汇报交流。

四、诵读古诗,画出意境

1.朗读古诗,背诵古诗。

2.诵读古诗,想象画面,画出意境。

各组合作画一幅简笔画,一幅图配一句诗,看哪组画得更符合诗意。

第三课时

一、简介词牌知识,引入本首词的学习

师:

前两首都是诗,今天要学习的一首词。

“忆江南”是词牌名。

什么是词牌?

词牌也称为词格,是填词用的曲调名。

师:

现在我们打开书读一读这首词(板书课题“忆江南”)。

二、自读正音,初知大意,反复练读,背诵古词

1.自读正音:

注意“曾”是多音字,这里读céng,是“曾经”的意思。

谙,ān,熟悉。

“能不忆江南”是反问句,要注意读出反问语气。

2.反复练读,背诵古词。

自主练读,试背古词,然后同桌互考。

3.说说词的大意。

三、借助前两首诗的学习方法,合作学习,诵读古词,探究其义

1.借助注释,理解词句。

2.互相提问,释疑解困。

3.教师提问,讨论解答。

(1)江南好,好在哪里呢?

朗读相关词句来回答。

(2)“风景旧曾谙”,既然作者对江南再熟悉不过了,为啥只说江南的“江花”“江水”的景象呢?

(根据学生的回答,引导学生体会作者抓住最典型景物来表现江南春色的写法。

)

(3)“红胜火”,你想到了什么?

“绿如蓝”又写出了什么景致?

你体会到了什么?

(引导学生想象“红”“绿”色彩鲜明,对比强烈,体会诗人对江南风景由衷喜爱之情。

)

(教师提疑要以学定教,如学生已经提出并解决了某些问题,这些问题就不必再提出)

四、以问引读,深化情感

师引问:

你现在知道“能不忆江南”的原因吗?

师引:

能不忆江南?

因为_______________________。

(学生用词来回答)

师引(语气变化,情感加深):

能不忆江南?

因为_______________________。

(学生仍用词来回答,语气要有变化。

)

师再引(语气变化,情感进一步加深):

能不忆江南?

因为_______________________。

(学生还用词来回答,学生情感要有进一步的变化)

五、综合比较(异同),总结全课

1.师:

学完了这三首古诗词,你能将三首诗词连着背一遍吗?

2.比较异同。

(师板书)

同:

作者朝代同(都是唐朝诗人写的)

景物地点同(都属于江南)

诗词内容同(都写景,都是写景抒情的)

异:

体裁形式不同(前两首是诗,后一首是词)

诗人情感不同(前一首冷调写景言意,后两首热情颂景抒情。

)

表现手法不同(第一首主要运用了拟人手法,第二首的比喻很巧妙,第三首对比非常强烈。

)

3.再读古诗词三首。

师总结全课。

作业或活动设计

1、完成《同步》2、抄写生字词3、背诵并默写古诗词

板书设计

1.古诗词三首

同:

作者朝代同

景物地点同

诗词内容同

异:

体裁形式不同

诗人情感不同

表现手法不同

教学反思

中天小学备课表

备课时间:

2014年2月15日上课时间:

第周星期第节

课 题:

2《桂林山水》

课时

2课时

教学目标

1、学会本课生字新词,理解重点词句。

2、积累课文优美的语段,初步体会排比句式在表情达意方面的作用,初步认识分号。

3、有感情地朗读课文,背诵课文。

4、通过看图、学文,感受桂林山水独特的风景,感受大自然的美,体会作者热爱大自然的感情。

教学重点

课前调查,了解桂林山水的特点,课堂展示,教师帮助学生归纳、提炼,提升学生的桂林山水的认识,激发学生对祖国的无限热爱,对探索大自然的浓厚兴趣。

教学难点

了解桂林山水的成因。

教 学 过 程

二度设计

第一课时

一、引导学生进入图文描绘的桂林山水的美景之中

出示挂图或放映课件图像,同时播放课文朗读录音,或教师进行范读,对图文进行整体感知,然后让学生谈感受。

二、导入(学习第一自然段)

导语:

那么,课文是怎样评价桂林山水的?

找出来读一读。

“甲天下”是什么意思?

(天下第一)桂林山水天下第一,那将是多么美的景象啊,让我们和作者一起荡舟漓江,去观赏名甲天下的桂林山水吧。

1、自读全文,学习字词。

2、读准字音,找出新词,对不懂的词句,可以联系上下文理解或者请教同学、老师。

三、观赏漓江的水(学习第二自然段)

导语:

我们先来欣赏漓江的水。

观察图画或观看课件中的漓江水,用自己的话来描述。

1、作者是怎样描写的?

齐读(根据课堂读的实际情况,可以让学生个体再读,要求投入自己感情地读),找出概括漓江水的三个特点的词。

品读作者怎么写出漓江水与众不同的“静、清、绿”?

(特点之一“静”。

课文用“让你感觉不到它在流动”,从感觉上突出了漓江水的“静”)

(特点之二“清”。

课文用“可以看见江底的沙石”,从视觉上突出了漓江水的“清”)

(特点之三“绿”。

课文用“仿佛那是一块无瑕的翡翠”这一形象的比喻,从色彩和品质上突出了漓江水的“绿”和“纯”。

翡翠:

绿色的硬玉,有光泽。

无瑕:

没有斑点,非常纯净)

根据课堂实情,教师点拨:

为什么开头先提波澜壮阔的大海、水平如镜的西湖?

在读议中让学生体会,用对比的方法突出漓江水的三个特点和作者的赞美之情。

2、指导学生有感情地朗读并感受。

读出漓江水的静、清、绿,读出对漓江水的喜爱之情。

3、引导学生“发现这个句子有什么特点?

这样写有什么好处?

”(让学生谈对排比句的感性认识)注意通过范读指导读好“真静啊”“真清啊”“真绿啊”三个“啊”的变调。

能背的可以看着画面当堂背诵。

四、巩固识字,练习书写

漓:

注意右边的写法。

澜:

前鼻音。

右边“门”里面是“柬”。

瑕:

可与“假”进行比较。

注意右上是“匚”。

翡:

上下结构,下边是两个“习”,整个字要写紧凑。

峦:

前鼻音,与“澜”比较读音。

与“恋”比较字形。

筏:

上下结构,右下不要丢撇。

第二课时

一、观赏桂林的山(学习第三自然段)

导语:

那么桂林的山又是怎样的呢?

1、请同学们自己读一读,画一画,结合插图来欣赏。

2、互相交流:

课文怎么写桂林山的特点的?

(和第二自然段比较,也是用这样的段落句式)

在学生的回答中,教师随机展示课件,让学生进一步感受到:

特点之一“奇”。

“桂林的山真奇啊,一座座拔地而起,各不相连……”,指导学生读出感受,理解词语,并展示泰山和香山的图像,以帮助学生理解“峰峦雄伟”“红叶似火”。

看课件的补充资料图片,让学生想象:

像老人、像巨象、像骆驼。

3、模仿句式练习,说说像什么。

比如:

还有的像背着娃娃的妇女,有的像好斗的公鸡,有的像下山的猛虎,有的像含苞欲放的莲花,有的像捧书而立的书童,有的像敞胸露肚的罗汉……

特点之二“秀”。

课文打了两个比方“像翠绿的屏障,像新生的竹笋”,通过图像,让学生感受到“秀”得郁郁葱葱,色彩明丽。

特点之三“险”。

重点理解“危峰兀立,怪石嶙峋”,指导学生通过字面、结合语句领会。

如“危峰兀立”,字面上指导“兀”的意思即“高耸突出”,然后让学生自己连起来解释,并放到句子中理解。

这样,教给方法后,再让学生自己体会“怪石嶙峋”的意思。

4、练习朗读,读出桂林山的奇、秀、险,读出对桂林山水的喜爱之情。

重点指导读好“真奇啊”“真秀啊”“真险啊”。

二、观赏山和水相映的景象(学习第四自然段)

导语:

我们观赏了漓江的水,观赏了桂林的山,再看看图片,当山和水相映衬时,又是怎样一番景象呢?

作者又有什么感受?

1、指导有感情地朗读。

2、理解句子:

“像是走进了连绵不断的画卷,真是‘舟行碧波上,人在画中游’”。

a.引导理解字面意思,“画卷”即绘画长卷,一般要卷起来收藏。

“连绵不断”,接连不断。

“连绵不断的画卷”,即很长很长的画卷。

b.观看图像片断,同时配音介绍:

“从桂林到阳朔,航程83公平,沿途都是青山绿水,美不胜收,说桂林山水是一幅连绵不断的画卷,十分贴切。

‘舟行碧波上,人在画中游’,道出了荡舟漓江,观赏桂林山水是一种美的享受,充满情趣,与开头的‘桂林山水甲天下’相呼应。

”

3、引导边读边想象“这样的山围绕着这样的水,这样的水倒映着这样的山”是怎样的一种景象,体会“舟行碧波上,人在画中游”这种陶醉山水之间的感觉,然后说说自己的体验。

三、指导背诵

用师生引读的方法练习背诵。

四、抄写句子

注意分号的用法。

抄写描写山、水特点的两个句子,要求以标点为标志,看半句抄半句,不可看一个字词写一个字词,格式要正确,字迹要工整。

同时提示,每两个特点之间用分号来分隔,可以把各个特点分得很清楚。

指导分号的书写。

作业或活动设计

1、完成《同步》2、抄写生字词3、朗读课文

板书设计

2桂林山水

甲天下

水山

静清绿奇秀险

教学反思

中天小学备课表

备课时间:

2014年2月15日上课时间:

第周星期第节

课 题:

3《记金华的双龙洞》

课时

3课时

教学目标

1.学习本课生字、新词,理解重点词语。

2.了解作者的游览顺序,练习给课文编提纲。

3.通过语言文字了解金华双龙洞的特点,激发学生对大自然的热爱。

4.有感情地朗读课文,背诵课文第5自然段。

教学重点

1.了解外洞、内洞的特点以及怎样由外洞进入内洞。

2.理清课文的条理,练习给课文编提纲。

教学难点

理清课文的条理,练习给课文编提纲。

教 学 过 程

二度设计

第一课时

一、谈话,揭示课题,初识课文

你喜欢旅游吗?

都游览过哪些地方?

你到过浙江金华吗?

那里有一个著名的溶洞,叫双龙洞。

读读课文,今天让我们和作者一起去观光游览。

听朗读录音。

说说跟着作者游了一趟双龙洞,你印象最深的是什么?

二、引导细读,了解游览顺序

1、导语:

“就听一遍,大家肯定觉得不过瘾,现在我们来细细学习。

”

学生自读,要注意读准生字、理解新词,并用“…”画出提示作者游览顺序的有关词句。

教师巡视,指导有困难的学生。

2、指名回答,师生共同讨论。

学生总结游览顺序时,有不少学生会忽略由外洞进入内洞的过程,对此教师可设计提问:

作者是由外洞直接进入内洞的吗?

以引导学生注意从孔隙进入内洞的过程。

并随机让学生读读这一段,注意正音,指导读顺,引导学生理解词义,如:

仰卧、臀部、水程等词语。

教师根据学生描述的游览顺序,板书画一幅简单的示意图。

3、指导学生按游览顺序理清课文脉络。

按游览顺序可分六段。

(分别请6名学生来读对应的段落,注意不多读也不少读)

三、课堂作业

1、认读生字、生词并书写,遇到疑问随时发问。

2、随机利用搜集的资料介绍双龙洞的石灰质岩石及其形成的石钟乳、石笋。

第二课时

一、复习导入

1、默写生字词。

2、读课文。

这节课我们按照游览路程来欣赏景点、品读文章。

二、阅读,体会路上景色

1、引导学生读中感受。

请一名学生有感情地朗读第二自然段。

“这位同学读出作者的心情了吗?

”

学生自由练习读,边读边想象作者所看到的景物、当时的心情。

再让学生个别展示朗读,点评中体会作者是怎样描述这些景物的。

2、放映课件,辅助感受。

配音:

春末的一天,作者踏上了去双龙洞的路途。

一路上,春末的景致不断扑入作者的眼帘。

我们也来感受一下山中的春色吧!

这是映山红,花大多是红色的,也有红紫色和白色的;油桐的花朵较大,白色带有黄红色斑点和条纹……色彩多明艳啊。

3、感悟课文写溪流的匠心。

山中有花也有水。

谁来读一读一路迎接游客的溪流。

(请一名学生有感情地朗读第三自然段)

你觉得作者对溪流的描写很有情趣,对吗?

你从哪里感觉到的?

(品味“时而……时而……”一句,体会几对反义词的妙用)

三、讨论外洞特点,体会双龙洞的“雄”

1、如果说沿途的风光可用“春光美”来概括,那么洞口和外洞你会怎么来概括呢?

请一名学生朗读第四自然段。

(洞口可用“宽”“高”来概括,外洞可用“大”字来概括,在简图上补板书:

宽、高、大)

2、洞口外的景色使你产生什么感觉?

理解“突兀”:

高耸,指山势高耸。

“森郁”:

树木茂盛繁密。

文中指山上草木生长得茂盛繁密。

高山之上,树木繁密,很有气势,不禁使人对双龙洞产生一种神秘感。

3、作者的哪些描写让你体会到外洞的大?

(仿佛到了个大会堂,高高的石顶,聚集一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤)

4、这里作者又一次提到“泉水”,下一句也是,读一读,你有什么想法?

(它仿佛是向导,作者顺着溪流游览。

现在迎着溪流入洞──乘船通过泉水流出的孔隙进出内洞)

四、了解怎样由外洞进入内洞,体会双龙洞的“险”

1、乘船从孔隙中穿过是什么滋味,我们也来试试。

齐读。

2、说到“孔隙”我们就会想到很小的窟窿或很细的缝儿,而这个孔隙却可容得下一只小船进出。

那么作者为什么不称之为水洞却还要称为孔隙呢?

看课件外洞由近及远的镜头,让学生懂得因为外洞面积太大了,水洞相对就显得很小,所以作者用孔隙一词是恰当的。

3、默读第五自然段,想一想;作者乘船通过孔隙是怎样的情形、怎样的心情?

谁来读读,读出作者的感觉、心情。

4、你觉得哪些语句真切地写出了作者这种紧张的心情,能把它背出来吗?

复述或者背诵这一自然段。

第三课时

一、联系上文引入新课

作者饱览了沿途的美景,感受了外洞的宏大气势,经历了孔隙中乘船而行的惊险,终于到达了内洞。

内涵又是一番怎样的景象呢?

二、了解内洞特点,感受内洞的“奇”

1、请一名学生朗读第六自然段,学生边听边画出描写洞中双龙的句子。

“蜿蜒”是怎样的?

据字形释义,再观看课件,让学生作描述。

2、结合课件(或图片),讨论学习:

内洞的景象是怎样的,给你的感觉是什么?

除了课文写到的,你还看到了什么,感受到了什么?

a.学生小组内交流评议,互相启发,开阔思路。

内洞有很多石钟乳和石笋,它们形状变化多端,颜色也各不相同。

有的像龙,有的像神仙,有的像动物……给人的感觉是神奇而有趣。

内洞比外洞还要大得多。

洞内景物的描写,也是有顺序的,文中用了“首先、其次”来表明观看顺序,读一读,感觉这样写条理就比较清楚了。

b.指名看着图像,试着给图配音,描述洞内景象。

三、小结

作者乘船出洞,结出了双龙洞之游。

我们同作者一道感受了双龙洞的雄伟、惊险与神奇。

面对大自然的鬼斧神工,我们不禁折服于自然之伟大、自然之神奇。

四、有感情地分组读课文,质疑问难

五、推荐课外阅读

像这样的课文,记录了作者游览过的地方,你读了,仿佛跟着作者在游览观光,这就是游记,你喜欢读吗?

都读过哪些游记?

你都摘记了精彩语段吗?

能背记这些精彩语段吗?

六、课堂作业

1、背诵、摘录精彩语句。

2、指导造句:

时而……时而……(引导体会在描写景物、事物的形态变化时可以运用,举例提示:

“大海时而……”,“舞蹈动作时而……”,“我的心情……”等)

即使……也……(读课文范句,体会分句间转折的意思,然后教师或学生示范造句,指导仿造)

作业或活动设计

1、完成《同步》2、抄写生字词3、朗读课文

板书设计

教学反思

中天小学备课表

备课时间:

年月日上课时间:

第周星期第节

课 题:

4*《七月的天山》

课时

1课时

教学目标

1.认识生字新词。

2.能正确、流利、有感情的朗读课文。

3.能借助工具或联系上下文,理解词句意思,感受优美词句并积累。

4.能从作者的字里行间感受天山的美景,从中受到美的熏陶。

教学重点

能说出天山景物的特点,能从作者的字里行间感受天山的美景并从中感受到美的熏陶。

教学难点

能从作者的字里行间感受天山的美景并从中感受到美的熏陶。

教 学 过 程

二度设计

一、揭示课题,了解学习任务。

1.揭示课题。

2.指名读课文前面的导读,“阅读课文,想想文中主要描写了哪些景物,它们有什么特点。

如果有兴趣,还可以把自己喜欢的优美语句摘抄下来。

”了解学习任务。

二、根据提纲,自读自悟。

自读课文,读准字音,完成以下任务:

1.课文按照什么顺序写的?

划出相关句子。

2.描写了哪些景物,有什么特点?

3.积累优美语句。

三、集体交流,理清游览顺序,理解文本。

1.课文是按照什么顺序来写的?

让学生找出地点变换的句子。

这些句子表示空间的转换,顺序从山的外围写到山的深处。

2.学生朗读课文第二自然段。

讨论交流:

课文描写了哪些景物?

主要采用什么方法写的?

写了雪峰、云影、雪水、溪流等美景。

描绘方法:

A、衬托,如:

以蓝天和云影衬托雪峰之高大、静美;以溪流、游鱼的活跃衬托天山的寂静。

B、比喻,如:

说白云在雪峰上留下一朵朵“暗花”;溪流的浪花似盛开的“白莲”。

)

3.读第三自然段。

引导学生思考交流:

这段抓住森林的哪些特点来写的?

4.朗读第四自然段。

自读交流:

作者抓住野花的哪些特点进行描绘的?

四、细品语言文字,小结学习内容

1.课文主要是由外到里,由高到低。

表现方法主要运用衬托和比喻。

2.引导学生从描写景物形态、描绘声音、描绘动态、描绘色彩、描绘感觉上去找比喻句、体会精妙之处。

3.积累自己喜欢的字词和句子

五、拓展训练

小练笔:

练习写景状物作文,要求写一段特定环境下的景色,如校园的早晨、公园的景物、节日的夜晚等,能抓住景物的特征,安排明确的线索,即景抒情。

作业或活动设计

1、完成《同步》2、抄写生字词3、朗读课文

板书设计

4*七月的天山

饮马溪边骑马穿林走马观花

雪峰原始森林野花

雪水

溪流

教学反思

中天小学备课表

备课时间:

2014年2月15日上课时间:

第周星期第节

课 题:

《语文园地一》

课时

3课时

教学目标

知识:

1、增强口语表达的能力。

2、培养细心观察的习惯,能抓住景物特点进行描写。

3、积累语言,增强书面语言的表达能力。

情感:

1、领略大自然的美好风光,为祖国的大好河山而骄傲。

2、在口语交际中,培养合作和交往的能力。