人教版小学六年级上册美术教案表格分解.docx

《人教版小学六年级上册美术教案表格分解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版小学六年级上册美术教案表格分解.docx(37页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

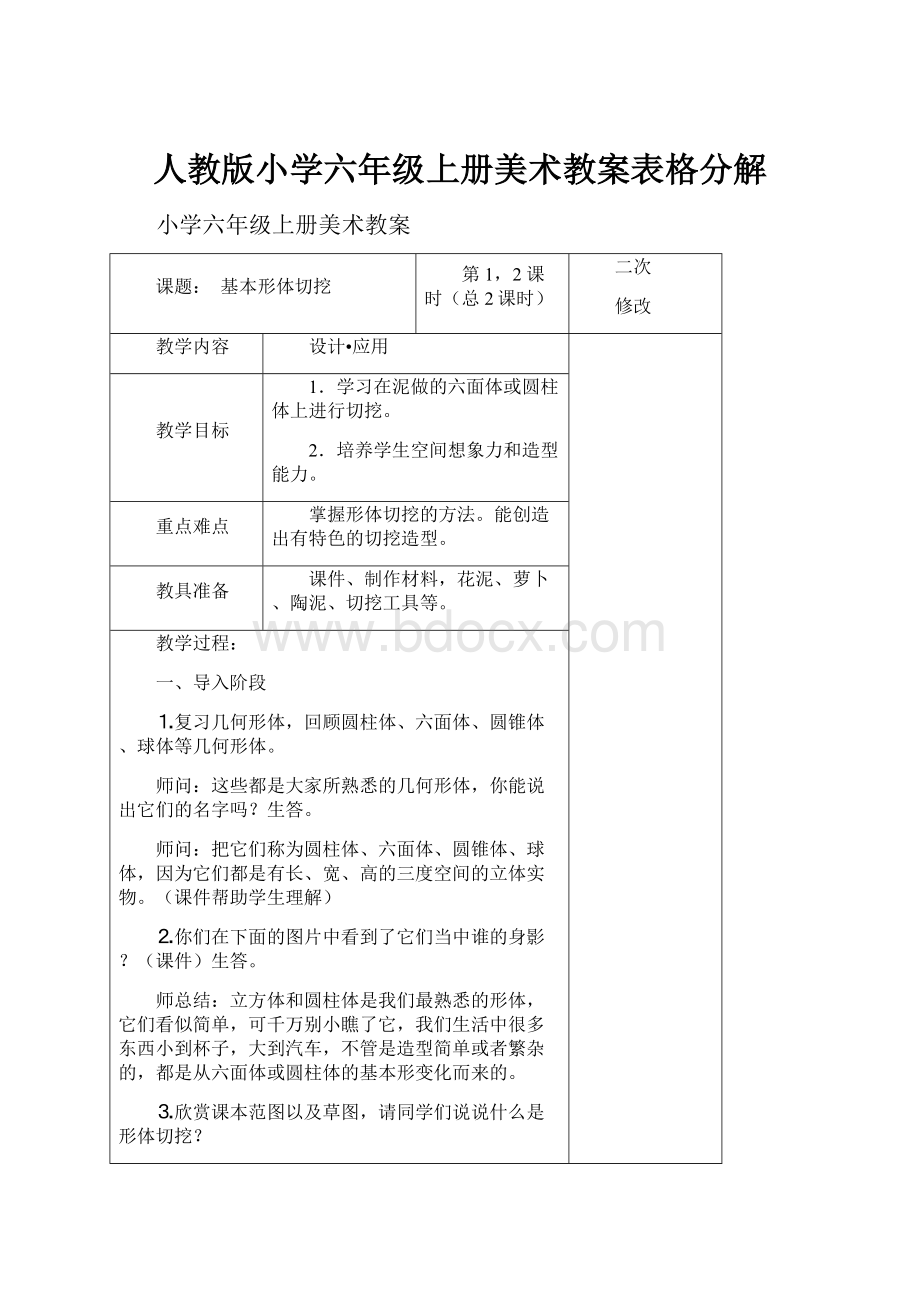

人教版小学六年级上册美术教案表格分解

小学六年级上册美术教案

课题:

基本形体切挖

第1,2课时(总2课时)

二次

修改

教学内容

设计•应用

教学目标

1.学习在泥做的六面体或圆柱体上进行切挖。

2.培养学生空间想象力和造型能力。

重点难点

掌握形体切挖的方法。

能创造出有特色的切挖造型。

教具准备

课件、制作材料,花泥、萝卜、陶泥、切挖工具等。

教学过程:

一、导入阶段

⒈复习几何形体,回顾圆柱体、六面体、圆锥体、球体等几何形体。

师问:

这些都是大家所熟悉的几何形体,你能说出它们的名字吗?

生答。

师问:

把它们称为圆柱体、六面体、圆锥体、球体,因为它们都是有长、宽、高的三度空间的立体实物。

(课件帮助学生理解)

⒉你们在下面的图片中看到了它们当中谁的身影?

(课件)生答。

师总结:

立方体和圆柱体是我们最熟悉的形体,它们看似简单,可千万别小瞧了它,我们生活中很多东西小到杯子,大到汽车,不管是造型简单或者繁杂的,都是从六面体或圆柱体的基本形变化而来的。

⒊欣赏课本范图以及草图,请同学们说说什么是形体切挖?

形体切挖就是将基本形体的某一部分切除或挖空,切除的部分可以是规则形体,也可以是不规则形体,使这个基本形体成为一个新的造型。

如凯旋门是在六面体上切除一个规则的拱形门,而矮凳是在圆柱体基础上切挖掉一个不规则形体。

(通过复习几何形导入,区别形与形体的不同,加深学生们对形体这个概念的认识,并帮助学生把生活中见到的一些物体归纳为几何形体,了解形体切挖特点,切挖掉的部分可以是几何形体,也可以是不规则形体。

)

二、发展阶段

⒈尝试做

师:

每位同学准备好一块立方体的泥材,请大家以最快的速度尝试制作《凯旋门》,比比哪个小组最快。

(生练习)

请制作最快的小组介绍他们的制作方法。

师总结:

切,用刀(强调握刀方式);挖,可用汤匙;还有很多东西也可利用,例如:

纸卷筒,可以在花泥上镂空等。

(本次课是学生第一次接触花泥这种媒材,运用比赛制作《凯旋门》的形式,激励学生在最短的时间内对花泥的材质有一个初步的认识,又探究、交流了花泥切挖的制作方法,激发学生探究学习意识。

)

⒉欣赏讨论

欣赏以形体切挖方式制作的各种图片。

(通过图片欣赏,帮助学生了解六面体、圆柱体等形体在生活中、在工业设计中、在雕塑、建筑中的应用,培养学生分类学习、分类查找资料的能力。

)

⒊教师示范

师示范怎样将六面体花泥加工成圆柱体,示范完整作品的切挖。

完成后把作品进行写生。

(运用直观的教学方法,加强学生对形体切挖方法的运用的认识。

学生们对美术的学习是感知运用为主,理性思考较少,让学生的感知先行,用最高的学习热情先把形体切挖完成,然后再根据成品来把图画出来,不仅培养了学生的空间造型能力,也培养了学生的写生能力。

)

三、练习阶段

作业内容:

根据构思对基础形体进行切挖练习,做完后根据作品画出结构图。

学生制作,师巡视辅导。

四、作品展示

作品摆在展示台上,评选出最棒的作品,请作者说说自己的构思以及制作方法。

五、拓展阶段

欣赏以形体切挖方法及不同材料制造的建筑、日用品等图片,开拓学生视野,进一步激发学生的审美情趣。

(把形体切挖的材料范围扩大到了瓜果上,希望学生能运用或尝试运用形体切挖的方法来美化身边的环境。

)

小学六年级上册美术教案

课题:

点的集合

第3,4课时(总4课时)

二次

修改

教学内容

设计•应用

教学目标

知识与技能:

了解点的不同存在形式,学习表现点的集合的作品。

过程与方法:

通过对各种点与线的美术作品的欣赏,使其掌握不同点的表现形式,从而有选择的进行创作

情感态度与价值观:

体验点、线作品的乐趣,激发学生的学习兴趣,陶冶高尚的审美情操,提高艺术修养。

重点难点

教学重点:

明白点是最基本的造型元素及其在各类画种中的重要作用。

教学难点:

运用点的集合表现特殊画面效果。

教具准备

教师:

多媒体课件、作画工具。

学生:

彩笔、水粉颜料、作业纸、彩纸、剪刀、胶水等。

教学过程:

一、观察,导入课题

欣赏多幅生活中的点的集合画面,导入课题。

⒈日照举办帆船比赛的画面,在辽阔的海面上,每一艘帆船就是一个小点,许多驶出港口的帆船构成了无数点的集合,也构成了一幅别开生面的图画。

⒉草原上的羊群、马群构成的画面。

⒊马路上的汽车构成的点的集合的画面。

随着图片的播放描绘场景,在描述中让学生明白点是在相对空间中较小的物体,许多物体集合起来就可以形成画面。

揭示并板书课题《点的集合》。

二、寻找,渗透概念

通过学生熟悉的图片,仔细观察,在自然界中寻找各种各样的点,明白点无处不在。

通过学生思考讨论回答得出:

豹皮上的斑点、花园里的点点小花、夜空中的星星是点。

从高处往下看,大树是点,车辆是点,人物是点。

抬头看,飞机、小鸟也都是点。

甚至于在中国地图上我们所在的城市也是点。

再给出一组图片请学生再辨析那些是点。

经过刚才生活中形形色色的点的分辨再加上现在这些图片的出示,学生可以得出:

点的形状可以是各种样子的,只要在相对空间中较小都可以看成点。

三、欣赏,感受魅力

通过多种不同的绘画作品让学生欣赏,学会用多种绘画形式来创作丰富多彩的点的集合作品。

马赛克壁画用小块不同色彩马赛克镶嵌而成。

电脑绘画,将点整齐排列,用黑白画的形式表现图案。

白点集合表现物体,黑点集合表现背景。

中国画中的点不仅墨色万变,还概括表现型型式式的物象。

民间工艺把点的组合作为自己画种的表现手法。

欣赏修拉作品《大碗岛星期天的下午》,揭示点彩派绘画技巧:

将各种原色直接点在画面上,不经调和的颜色经过重叠形成丰富的色彩,画面给人朦胧的效果。

凡高的《星月夜》将点进行方向形组成,形成线化感觉,增加流动效果。

四、提示,学生创作

作业要求:

以不同的点为造型元素,采用多种工具和材料,完成一幅有创意的作品。

可以让学生自己观看书上的绘画步骤,这里的步骤简单易懂,可以让学生自主学习,然后选择自己喜欢的绘画形式,用合适的材料创作,题材不限。

五、评价,展示作品

在学生绘画创作中,巡视指导,对于闪观点及时给予激励性评价。

采用自评、互评和师评的方法展示讲评作品。

教学

反思

小学六年级上册美术教案

课题:

远去的路

第5,6课时(总6课时)

二次

修改

教学内容

造型•表现

教学目标

⒈了解近大远小,近高远低,近宽远窄的透视现象,并能运用所学透视现象绘画或拼贴一幅有路的风景画。

⒉通过欣赏,观察绘画作品和自然界的景物,发现近大远小,近高远低和近宽远窄的视觉现象,培养学生学会观察,学会发现问题的能力;通过站在不同位置观察同一条路,发现会产生不同的视觉现象。

⒊激发学生的创作热情,感受风景画的美,培养学生热爱大自然的情感和观察大自然的习惯。

重点难点

教学重点:

⒈通过观察了解生活中近大远小的透视现象。

⒉能运用绘画或拼贴的方法创作一幅有路的风景画。

教学难点:

通过观察道路的变化,由此及彼,能从不同的视角观察自然中其它物体的透视变化。

教具准备

教师:

课件。

学生:

绘画彩笔、作业纸、彩纸、剪刀、胶水等。

教学过程:

一、复习导入

课件出示以前的写生作品,回顾以前学过的写生知识,提示在写生的过程中我们要根据视觉现象来描绘物体。

引导学生根据以前的经验在练习纸上画一条由近到远的道路。

分析学生的练习作业中的透视运用,导入今天的学习内容并板书课题。

二、发展阶段

⒈透视的发展史

课件欣赏乔托的作品《逃亡埃及》,并出示古埃及的画面,通过比较,引导学生学习乔托在画面中通过明暗等绘画手段表现了人物及景物的透视感,是透视学的奠基人。

欣赏达芬奇的名作《最后的晚餐》,加深对作品中透视现象的认识。

⒉自然中的透视

以一幅有明显透视效果的道路为例,引导学生讨论并回答画面中都有哪些透视现象,教师总结并板书:

近宽远窄、近高远矮、近大远小

结合课件讲解物体的透视感,并渗透视平线和视点的概念。

对照图片,认识从不同的角度往远处看,画面中的透视也有相应的变化。

⒊欣赏作品中的透视

欣赏《呐喊》等系列绘画作品中的透视,引导学生观察透视在画面中的作用,并同时引导学生欣赏画面的构思和表现,为学生的创作打下基础。

课件对比作品赏析,如果画面中没有透视会给人什么感觉?

加深学生对透视的重要性的认识。

三、学生创作

作业内容:

利用绘画或者拼贴的方法表现一幅有路的风景画。

要求:

在画面中要表现出道路的透视感。

可以根据想象添加合适的环境。

教师巡视指导。

四、作业讲评

围绕作品是否具有视觉现象的特点和画面内容是否丰富来评价。

找出优点,指出不足,指出改进办法。

教师评价。

五、课堂总结

引导学生总结透视的几种表现。

布置下节课学习材料。

教学

反思

小学六年级上册美术教案

课题:

线与造型

第7,8课时(总8课时)

二次

修改

教学内容

造型•表现

教学目标

回顾知识,总结线条的不同类型。

能从生活中和艺术作品中分析线的构成形式。

体会不同表现形式的线给人的不同感觉,通过小练笔了解线的组合方式,并能用线条表现人物头像。

通过创作,锻炼学生认知观察生活的能力和艺术表现能力。

重点难点

教学重点:

引导学生通过观察,从生活中提炼概括不同形式的线。

学会欣赏艺术作品中的线的表现力。

能够运用线条表现人物的头像,尤其是表现人物头发。

教学难点:

对线条的组合进行组织,运用有规律的线条进行精细刻画人物发丝。

教具准备

课件,作品图片等。

教学过程:

一、欣赏,导入课题

课件出示宋代画家武宗元的作品《朝元仙仗图》。

通过这幅作品的欣赏,给你留下深刻印象的是什么?

生答:

作品中的线。

教师总结,线条在本幅作品中起到了重要的表现作用,通过欣赏大家会看到,作者运用长垂流畅的线条,描写稠密而重叠的衣褶,人物安排参差有致、繁而不乱。

画中线条严谨、简练、流畅,有的长达几米。

与点和面相比较,线是最活跃、最富于变化、最有个性的表现元素。

出示中国画线描图片。

引导学生说说图中主要是用什么来表现画面的?

教师小结:

看来线是表现造型的主要手段。

导入板书课题。

二、讲解演示阶段

⒈生活中的线

出示生活中跟线有关的图片,蜿蜒的长城,斑马身上的线,重叠的树干等,引导学生观察分析线和我们的生活是分不开的。

引导学生说说你在生活中见过的其他和线有关的场景?

师总结线的不同种类:

直线、曲线、粗线、细线、长线、短线、波浪线和折线等。

⒉艺术作品中的线

观察艺术作品中的线,说说艺术家是如何运用这些线的?

教师小结线的组合:

有规律的排列:

整齐、有秩序,富有节奏的美感。

自由性的组合:

自由、优美、富有创造性。

在创作时,根据物象的特征,启发引导学生可抽象地表现画面。

⒊小练笔

根据线的不同组合形式,同学们在练习纸上运用不同的表现形式练习表现线条的组合。

展示并简评学生的小练笔存在的优缺点。

⒋教师示范

多媒体出示不同发型的图片,用头发作比喻,分析直发、鬈发分别给人什么感觉?

教师找学生做模特,简单演示怎样画人物,如何用不同的线条表现不同的发型,并板书步骤。

⒌欣赏表现人物头发的学生作品,拓展学生创作思维。

三、学生创作阶段

作业要求:

用线条表现人物头像,着重表现人物的头发。

教师指导,对无从下手的学生可以单独指导示范。

四、展示与评价

展示优秀学生作品,让学生互相说说谁画得好,头发画得怎么样,还应该怎么改进。

五、课堂小结

通过大家的作品可以看出大家对线已经十分了解,并且能用线来表现头发的造型,我们可以把今天学习的知识运用到以后的作品创作中,让我们的画面更加丰富。

教学

反思

小学六年级上册美术教案

课题:

风景写生

第9,10课时(总10课时)

二次

修改

教学内容

造型•表现

教学目标

了解风景写生的题材,学会如何制作取景框,并能灵活地运用所学到的知识进行风景写生。

能够运用取景框对风景进行取舍,学会如何运用线描进行风景写生,抓住重点,分清层次,能够独立地画一幅简单的风景画。

通过写生的训练,培养学生敏锐的观察能力和捕捉物象的能力,鼓励学生关注社会,关注生活。

重点难点

教学重点:

制作取景框,学习线描写生的方法。

教学难点:

运用取景框,选取一处风景进行线描写生。

教具准备

教师:

多媒体课件、风景图片若干、自制取景框若干。

学生:

教材、铅笔、绘图纸、黑色卡纸、剪刀、风景图片。

教学过程:

一、引导阶段

出示家乡日照的宣传视频,通过听音乐观看视频,体会欣赏家乡的美景。

出示老师创作的家乡风景写生作品,引导学生观察老师是用什么方法画出来的?

生答,教师总结:

老师是用线画出来的,这些简单而富于变化的线条将家乡的美景留在了记忆中,这节课我们也用线描的方法画一画美丽的景色吧!

板书课题。

二、发展阶段

⒈带着问题欣赏作品

课件出示画家的写生作品,引导学生欣赏作品中是如何运用和组织线条的?

学生欣赏,根据问题回答。

教师总结:

在绘画时要灵活地运用线条,注意线条的轻重、疏密的排列,同时要注意物象的前后遮挡关系,面对远处的静物要用较虚的线条,近处的景物线条则要实一些。

⒉制作取景框

课件出示一张庞大复杂的建筑群图片,提出问题:

当遇到这样多而复杂的景物是,我们应如何绘画呢?

引出取景框的作用。

在五年级下册的静物写生一课时我们已经练习了取景框的制作,下面每位同学再来快速的制作一个取景框,也可以拇指和食指交叉成一个四边形,做一个临时取景框。

⒊取景框的使用

课件出示如何利用取景框选取景物的方法。

三、课堂写生

教师带领学生拿好需要的材料到操场上,面对我们的教学楼和体育馆利用取景框取景,选取自己喜欢的风景进行绘画,在绘画构图时应注意取舍,主体要突出。

教师巡视指导,对学生写生中出现的问题及时提出要求和改正建议。

四、展示与评价阶段

有顺序的回教室。

展评作品:

自评,谈谈自己是如何选取景物的如何构图的。

互评,谈谈同学作品中的优点。

师评,运用鼓励性的语言对学生的作品进行评价或者提出修改意见。

五、小结

鼓励学生课下也可利用线描的形式画画身边的景物。

布置下节课的材料。

教学

反思

小学六年级上册美术教案

课题:

让剪影动起来

第11,12课时(总12课时)

二次

修改

教学内容

造型•表现

教学目标

⒈了解皮影的相关知识,体会皮影艺术的特点。

⒉学习怎样去制作剪影,最后怎样让剪影动起来,体验皮影艺人的表演技能。

⒊通过对剪影知识的了解和制作剪影,增强学生对中国民间艺术的热爱,培养学生的创造精神。

重点难点

教学重点:

剪影人物的制作方法。

教学难点:

了解皮影活动的原理,并能学习让剪影人物动起来。

教具准备

教师:

课件、剪刀、胶水、记号笔、针线、木条等。

学生:

卡纸、剪刀、针线。

教学过程:

一、导入阶段

⒈同学们,你会剪纸吗?

平时都剪些什么?

(课件出示传统剪纸作品)

⒉老师也喜欢剪纸,看老师剪的是什么?

(教师示范)观察一下,画面中的人物在做什么?

⒊对比老师的剪纸作品和同学们的有什么区别?

(看不到人物的五官等细节,只能看到一个影子)

教师小结:

对,我们只能看到一个影子,我们把这样的画称为剪影。

剪影是一门艺术,我国传统的民间工艺皮影戏就可以成为会动的剪影,今天我们也来研究一下如何让剪影动起来。

(板书课题)

二、发展阶段

⒈看皮影

①介绍皮影戏知识。

(课件出示课本中的“小知识”。

)

皮影戏是是操纵以动物皮或纸板做成的人物剪影,在灯光照射下用隔亮布进行表演,是我国民间广为流传的傀儡戏之一。

表演时,艺人们在白色幕布后面,一边操纵戏曲人物,一边用当地流行的曲调唱述故事,同时配以打击乐器和弦乐演奏,有浓厚的乡土气息。

展示皮影图片。

②欣赏皮影戏表演视频。

③研究皮影人物的制作方法。

出示真的皮影人物,分小组欣赏和研究皮影人物的质地,造型,再观察一下它们各关节的连接处是怎样连接的?

同学们动动手让皮影人物动一动。

⒉做剪影

①教师讲授制作剪影的过程。

在制作之前,以小组为单位构思表演故事,分工制作。

讲授制作剪影的过程和方法。

②学生制作

画草图→将草图形象拓在黑色卡纸上→将人物形态的各部位按关节分开剪→连接→在相应的部位装上木棍

三、展示与评价阶段

根据构思表演自己制作的剪影故事。

以小组为单位将制作好的剪影轮流展示并表演。

师生互动,说一说制作剪影和表演剪影的感受,交流一下。

四、教师总结

从传承民间艺术的角度教育学生热爱我国的民间文化艺术。

面对正在迅速失传、断代的民间艺术,我们要做的不是去恢复它繁荣时的原貌,而是要如何拯救、保护和传承。

教学

反思

小学六年级上册美术教案

课题:

漂浮的画

第13,14课时(总14课时)

二次

修改

教学内容

造型•表现

教学目标

了解流色转印的常用方法,学习利用水与油不相溶的特性,转印出不同肌理效果的画面。

通过自学教材及老师的演示讲解,掌握流色转印的方法并展开联想再创作,提高学生的动手操作能力和创造表现力。

制作过程中发扬团结友爱的精神,培养学生养成爱护环境的良好习惯。

重点难点

教学重点:

利用水与油不相溶的性质,做水面上的油漆吸附练习。

教学难点:

根据制作过程中油水变化的节奏及画面所形成的肌理效果,展开合理的想象和联想。

教具准备

教师:

课件、装有清水的敞口容器、油漆、汽油、水粉颜色、水彩纸等。

学生:

油漆、具有吸附能力的纸张(水彩纸、生宣纸等)、装着清水的敞口容器、汽油。

教学过程:

一、导入阶段

(出示利用本节课方法制作的作品)

欣赏作品:

说一说,你们感觉欣赏的作品像什么?

给你什么感受?

想不想知道它们是怎么画出来的?

导入并板书课题:

漂浮的画。

二、发展阶段

⒈自学教材,尝试探究。

对照课本中的技法点击学习流色转印的方法。

讲解制作要点:

⑴将汽油滴入油漆中几滴,轻轻搅拌。

⑵搅拌好后,滴入几滴油漆在水盆里,用小棍轻拌。

⑶把铅画纸覆盖在水面上,轻轻掀起,图案就吸附在纸上。

⑷晾干后压平,也可以用来剪图形。

⒉尝试制作:

在敞口容器里盛一定量的清水,随后滴入几滴油漆,让学生观察油漆和水之间的变化。

小结:

⑴滴入清水中的油漆有的浮在水面上,有的一下子沉入水底,还有的在水中漂浮。

⑵总结制作过程中的成功与不足。

⒊作品展示,汇报交流。

学生提出实践中遇到的问题,师生讨论解决。

⒋深入探究,讲解演示。

根据学生的制作,教师示范流色转印的技法:

在清水中放入油漆(水面要浅)--------快速搅拌--------把纸平放在水面进行吸附印制。

三、创作阶段

充分发挥想象力和创造力,选用任意颜色搭配并用吸附法完成肌理作品。

四、评价阶段

⒈分析并展示作品,采用自评或互评的方式进行交流评价活动。

⒉学生针对自己喜爱的作品展开丰富的联想和想象。

五、课后拓展

干透后,压平。

根据肌理图案运用刮线或剪图形等方法,创作一幅有主题意义的作品。

教学

反思

小学六年级上册美术教案

课题:

山山水水

第15,16课时(总16课时)

二次

修改

教学内容

造型•表现

教学目标

⒈认识中国山水画是中国画中重要的组成部分,初步了解学习山水画的艺术特点。

⒉学习中国山水画的基本用笔、用墨、用色方法,能用生宣纸画出一幅表现近景、中景、远景的中国山水画。

⒊通过本课学习,培养学生热爱祖国传统文化艺术的情感。

重点难点

教学重点:

学习简单的笔墨绘画技巧,引导学生初步掌握山水画的近景、中景、远景表现方法。

教学难点:

墨色的浓淡、虚实变化,笔墨水分的控制,空间的表现。

教具准备

教师:

课件、示范用宣纸、笔墨等。

学生:

国画颜料、生宣纸、调色盘、墨汁、画毡或报纸等。

教学过程:

一、复习导入

课件播放国画山水作品,古筝曲《平湖秋月》伴奏,激发学生对中国山水画的自豪之情和学习热情。

任何一幅作品的成功都是有基本技法积累的,复习上学期我们学过的《学画山水画》里面的画山石、树木、水纹等的技法,鼓励学生用自己的语言阐述。

板书:

披麻皴、斧劈皴。

今天我们将继续学习有关山水画的相关知识,板书课题。

二、新授阶段

⒈出示山水画作品,从画面构图来引领学生由近及远感受画中美景。

引导学生观察画面中景物的层次是借助哪些手段和技巧区分出来的?

⒉课件出示中国山水画名作:

黄公望《富春山居图》、董源《夏景山口待渡图》、唐寅《落霞孤鹜图》、王希孟《千里江山图》等作品。

小组研究讨论:

这些山水画中画家是如何表现近景和远景的?

小结:

近景画得具体、远景简略;近景墨色浓、远景墨色淡。

讨论:

如何表现画中的浓、淡、干、湿?

⒊教师示范

教师讲解示范一幅山水画的全过程。

先用中锋勾、皴的方法画近处的景色,再用侧锋、淡墨画出远景。

⒋学生尝试

用浓、淡、干、湿画近、中、远的山。

⒌展示并赏析学生作品

三、学生创作

尝试用中国画技法画出美丽的山水画,充分表现出远近关系。

四、学生创作、教师辅导

针对学生创作过程中的问题进行辅导,及时表扬绘画技法好的作品,以互相学习、启发,鼓励学生大胆实践。

五、作品展评

采用自评、互评、师评相结合的方式评价学生作品中的优缺点,寻找不足及改进方法。

教学

反思

小学六年级上册美术教案

课题:

彩墨家园

第17,18课时(总18课时)

二次

修改

教学内容

造型•表现

教学目标

学习中国画树和叶的画法、点景的画法;通过对中国画名家作品的赏析,感受并了解中国画树和点景的表现方法,以及用笔的疏密及墨的浓淡来表现景物的远近。

通过讲解、演示等活动,帮助学生理解中国画树和叶的画法、点景的画法;通过实践练习活动,让学生初步掌握中国山水画的表现方法,体验国画乐趣。

激发学生学习中国画的兴趣,体会中国山水画与自然的练习,培养学生对中国传统绘画的喜爱之情。

重点难点

教学重点:

中国画树和叶的画法,点景的画法。

教学难点:

用墨彩结合的方法,表现家乡的美景。

教具准备

教师:

课件、示范用宣纸、笔墨等。

学生:

国画颜料、生宣纸、调色盘、墨汁、画毡或报纸等。

教学过程:

一、装饰教室,创设情境

创设有国画氛围的教室环境,利用设备循环播放中国山水画名家作品,并配以中国古典乐曲。

二、图片导入,激发兴趣

欣赏优美的家园照片或视频。

同学们都知道我们祖国地大物博,风光无限,今天就请同学们和我一起到不同地区和不同民族的家园去旅行一次,请同学们仔细观察这些景色有什么特点。

出示课题:

《彩墨家园》。

三、名作欣赏,分析作品

中国山水画名家作品欣赏。

思考:

画家是如何表现树和点景的,是如何表现景物远近的?

⒈齐白石的《农耕图》中景物远近的表现方法;

⒉石涛的《村舍》中树和点景、景物远近的表现方法。

四、现场演示,讲解重点

学生初步体验用笔用墨方法,教师点拨并演示。

树的画法:

鹿角法画树,其树枝是向上出枝的,形状像鹿角,所以称为鹿角法。

蟹爪法画树,其树枝是向下出枝的,形状像螃蟹的爪子向地下抓去,所以称为蟹爪法。

叶的画法:

点叶法是用粗细和干湿浓淡的笔画而成。

有介字点、个字点、垂叶点等。

点景的画法:

点景应注意位置、大小、藏露等关系的变化,用笔要简练、果断,有韵味。

寥寥数笔传神为妙。

五、展开想象,大胆创作

结合自己家乡的特点,用墨彩结合的方法,表现家乡的美景。

六、课堂小结,回顾本课

教学

反思

小学六年级上册美术教案

课题:

我做的乐器

第19,20